医療現場におけるリハビリテーション

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の手助けをすることだと思うんですが、どう違うんですか?特に医学的リハビリテーションの中でどう使い分けられているのか教えてください。

介護の研究家

良い質問だね。確かにどちらも手助けをするという意味では同じように感じるかもしれないね。簡単に言うと、「介護」は日常生活を送る上で必要な動作の支援をすることで、「食事」や「入浴」、「排泄」の介助などが含まれる。一方「介助」は、特定の動作や行為をスムーズに行えるようにサポートすることで、リハビリテーションにおける「介助」は、患者さんが運動や訓練を安全かつ効果的に行えるようにサポートすることを指すね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、リハビリテーションの場面では、患者さんが自分で着替えをするのを手伝うのは「介護」で、リハビリの訓練で、患者さんが立ち上がる練習をする時に支えるのは「介助」ということですか?

介護の研究家

その理解で大体合っているよ。リハビリテーションの場では、患者さんの自立を支援することが大きな目標だから、最終的には患者さん自身で出来るように促していくんだ。だから、着替えの練習もリハビリテーションの一環として行う場合は「介助」と呼ぶ場合もある。大切なのは、その行為が「日常生活動作の支援」なのか「機能回復のための訓練のサポート」なのか、という視点だね。

医学的リハビリテーションとは。

「介護」と「介助」について、病院や診療所などで行われる医療行為としての「機能回復訓練」に関連した説明をします。機能回復訓練には、医療機関で行うものの他に、職業訓練、社会復帰支援、教育訓練、支援機器開発といった種類があります。医療機関で行う機能回復訓練は、様々な医療の専門家が協力して、心と体の機能の回復、維持、向上を目指します。一般的には「リハビリ」と略されています。

リハビリテーションの全体像

「回復」という意味を持つリハビリテーションという言葉は、近年よく耳にするようになりました。しかし、その言葉が持つ意味は実に広く、一口にリハビリテーションといっても様々な種類があります。医療機関で行われる医療的なリハビリテーション以外にも、仕事への復帰を支援する職業リハビリテーション、社会生活への復帰を支える社会リハビリテーション、子供たちの発達や学習をサポートする教育リハビリテーション、そして技術開発を行うリハビリテーション工学など、実に多様な分野が存在します。

これらのリハビリテーションは、それぞれ対象となる人や目的、そして提供される内容が異なります。例えば、職業リハビリテーションは、病気や怪我で仕事が難しくなった人が再び働けるように支援します。住まいや移動、人間関係など、生活の様々な側面から社会復帰を支えるのが社会リハビリテーションです。また、教育リハビリテーションは、発達がゆっくりだったり、学習に困難を抱える子供たちを主に支援します。リハビリテーション工学は、工学の知識を活かしてリハビリテーションを支える道具や技術を開発・研究する分野です。このように、リハビリテーションとは様々な側面を持つ幅広い考え方であり、人々の暮らしをより良くするために大きく役立っています。

医療機関で行われる医療リハビリテーションは、これらのリハビリテーションの中でも特に重要な役割を担っています。病気や怪我、あるいは年を重ねることで衰えてしまった体の働きや心の働きを、再び良くしたり、維持したり、さらに高めることを目指します。医師や看護師はもちろんのこと、体の動きの回復を専門とする理学療法士、日常生活動作の改善を専門とする作業療法士、ことばやコミュニケーションの改善を専門とする言語聴覚士など、様々な専門家が力を合わせて、患者さん一人一人に合わせた総合的な支援を提供します。つまり、医療現場でのリハビリテーションは、ただ体の機能を回復させるだけでなく、患者さんが社会に戻り、より良い生活を送れるように幅広く支える大切な役割を担っているのです。

| リハビリテーションの種類 | 説明 |

|---|---|

| 医療リハビリテーション | 病気や怪我、加齢で衰えた体の働きや心の働きを良くしたり、維持したり、高める。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが連携。 |

| 職業リハビリテーション | 病気や怪我で仕事が難しくなった人が再び働けるように支援。 |

| 社会リハビリテーション | 住まいや移動、人間関係など、生活の様々な側面から社会復帰を支援。 |

| 教育リハビリテーション | 発達がゆっくりだったり、学習に困難を抱える子供たちを主に支援。 |

| リハビリテーション工学 | 工学の知識を活かしてリハビリテーションを支える道具や技術を開発・研究。 |

医学的リハビリテーションの役割

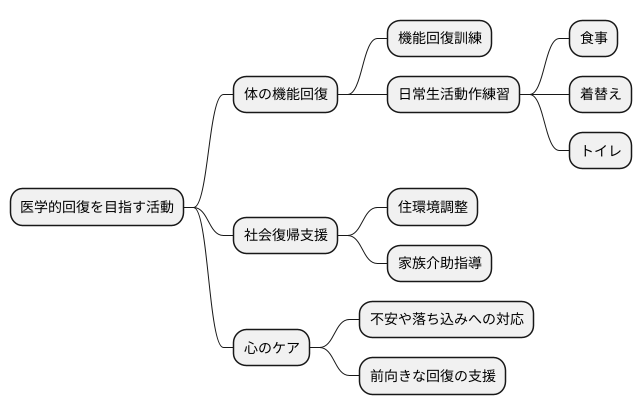

医学的な回復を目指す活動は、医療の現場で患者さんの機能を取り戻し、社会に復帰し、生活の質を高める上で大切な役割を担っています。病気や怪我、年を重ねることなどによって心身の働きが衰えた時、様々な分野の専門家が協力して、患者さん一人ひとりに合った回復のための計画を立てます。この計画は、体の機能を回復させるだけでなく、日常生活での動作を良くしたり、社会への参加を促したり、心の支えとなるなど、幅広い内容を含んでいます。

例えば、脳卒中になった患者さんに対しては、動きにくくなった手足の機能回復訓練だけでなく、日常生活で必要な動作の練習も行います。食事や着替え、トイレに行くといった動作をスムーズに行えるように訓練するのです。また、自宅での生活を想定した住まいの環境調整や家族への介助方法の指導なども行い、社会復帰を助けます。

さらに、患者さんの心のケアにも気を配り、不安や落ち込んだ気持ちといった症状に対しても適切な支えを提供します。こうして、患者さんが前向きに回復に取り組めるように支えるのです。

このように、医学的な回復を目指す活動は、患者さんの体の面、心の面、社会的な面を全て含めて考え、その人らしい生活を実現できるよう支える上でなくてはならない役割を担っているのです。

リハビリテーションの提供場所

病気やけがをした後の機能回復を目指すために、様々な場所でリハビリテーションを受けることができます。大きく分けると、病院や診療所といった医療機関と、医療機関以外の施設があります。

医療機関の中でも、入院中の場合は、病棟の中にあるリハビリテーション室や、場合によってはベッドの傍らで、理学療法士や作業療法士といった専門スタッフから、一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションを受けることができます。退院後も引き続きリハビリテーションが必要な場合は、外来でリハビリテーションを受けることができます。定期的に病院や診療所に通い、専門スタッフの指導のもと、リハビリテーションを継続することができます。

医療機関以外のリハビリテーションを提供する施設には、回復期リハビリテーション病棟や介護老人保健施設などがあります。回復期リハビリテーション病棟は、病気の治療が終わった後、日常生活に戻るための準備として、集中的にリハビリテーションを行うための施設です。医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、多くの専門スタッフが協力して、家庭復帰を目指した支援を行います。介護老人保健施設は、主に高齢の方を対象とした施設で、リハビリテーションだけでなく、看護や介護、日常生活の支援なども受けることができます。家庭への復帰を目指す方にとって、心身ともに支えとなる場となっています。

このように、リハビリテーションを行う場所は様々です。ご自身の状態や希望、生活環境などを考慮し、医師や医療ソーシャルワーカーなどの専門スタッフと相談しながら、最適な場所を選ぶことが大切です。適切な場所でリハビリテーションを受けることで、よりスムーズな回復につながります。

| 施設の種類 | 対象者 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 病院(入院) | 入院患者 | 理学療法、作業療法など | 病棟内リハビリ室、ベッドサイドでの個別リハビリ |

| 病院(外来) | 退院後もリハビリが必要な人 | 理学療法、作業療法など | 定期的に通院してリハビリ継続 |

| 回復期リハビリテーション病棟 | 治療後の機能回復を目指す人 | 集中的なリハビリテーション | 家庭復帰を目指した多職種連携の支援 |

| 介護老人保健施設 | 主に高齢者 | リハビリ、看護、介護、日常生活支援 | 家庭復帰を目指す高齢者の心身サポート |

多職種連携の重要性

医療や介護の現場では、たくさんの職種の人々が力を合わせて、利用者の方にとって一番良い方法を探し、支えていくことがとても大切です。これを、多職種連携と言います。医療に関連する仕事には、お医者さん、看護師さん、理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さん、社会福祉士さんなど、様々な専門家がいます。それぞれ得意な分野があり、その知識や技術を持ち寄って、利用者の方一人ひとりに合った計画を立てます。

例えば、理学療法士さんは、体の動きの検査をして、歩く練習や運動を通して、体の機能を高めるお手伝いをします。立ち上がることや歩くことなど、基本的な動作を取り戻せるように、体の使い方を丁寧に指導します。作業療法士さんは、食事や着替え、トイレなど、毎日の生活で必要な動作の練習や、道具選びを通して、利用者の方が自宅で安心して暮らせるように支援します。一人ひとりの状況に合わせた練習方法や道具の提案を行い、自立した生活を送れるようにサポートします。言語聴覚士さんは、話すことや食べることに困難がある利用者の方に対して、言葉の練習や安全に食事ができるように訓練を行います。コミュニケーションを円滑にするための支援や、誤嚥を防ぐための指導を行います。

看護師さんは、毎日の生活のお手伝いや健康管理を行い、他の専門家と協力して、利用者の方の状態を常に把握します。健康状態の変化にいち早く気づき、適切な対応をすることで、利用者の方の安全を守ります。社会福祉士さんは、利用者の方が社会復帰できるよう、住まいやお金の相談など、様々な困りごとに対応します。関係機関と連携を取りながら、利用者の方が安心して生活できるよう支援体制を整えます。このように、それぞれの専門家が自分の役割をしっかりと果たし、お互いに連絡を取り合い、情報を共有することで、利用者の方にとってより良い結果に繋がります。多職種連携は、利用者の方の生活の質を高める上で、欠かせないものと言えるでしょう。

| 職種 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 医療行為全般、診断、治療方針決定 |

| 看護師 | 日常生活の援助、健康管理、他専門職との連携、利用者の状態把握、安全管理 |

| 理学療法士(PT) | 体の動きの検査、歩行練習、運動指導、基本動作の回復支援 |

| 作業療法士(OT) | 食事・着替え・トイレ等の日常生活動作練習、道具選び、自宅生活支援、自立支援 |

| 言語聴覚士(ST) | 話す・食べる練習、コミュニケーション支援、誤嚥防止指導 |

| 社会福祉士(MSW) | 社会復帰支援、住居・経済相談、関係機関との連携、生活支援体制整備 |

まとめ

病状やけがからの立ち直りを目指すだけでなく、患者さんが社会に復帰し、自分らしい暮らしを送れるように手助けをするのが、医療における回復支援の大切な役割です。この回復支援は、病院や診療所といった医療施設が中心となり、様々な専門家が協力して行われています。医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがチームを組み、患者さん一人ひとりの状態に合わせた回復支援の計画を作り、丁寧に取り組んでいます。

回復支援の対象となるのは、病気やけがからの回復を目指す方だけではありません。高齢になって体が弱ってきた方の健康維持や、より良い暮らしを送るためにも役立ちます。

回復支援を受けることで得られる効果は様々です。例えば、日常生活での動作が楽になったり、社会とのつながりを取り戻しやすくなったりします。また、心の支えにもなり、前向きな気持ちを取り戻すことにもつながります。このように、回復支援は患者さんにとって、より良い生活を送るための希望となるものです。

回復支援について正しく理解し、積極的に取り組むことは、患者さん自身にとって非常に重要です。そして、医療現場では、様々な専門家が協力し、患者さん一人ひとりを支える体制を整える必要があります。患者さんがその人らしい生活を送れるように、医療現場全体で力を合わせていくことが大切です。回復支援は、患者さんの未来を明るく照らし、より豊かな人生を送るための可能性を秘めています。私たちはその可能性を最大限に引き出し、患者さんの笑顔のために力を尽くす必要があります。

| 回復支援の目的 | 患者さんの社会復帰と自分らしい暮らしの実現 |

|---|---|

| 実施場所 | 病院や診療所などの医療施設 |

| 支援体制 | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのチーム |

| 対象者 | 病気やけがからの回復を目指す方、高齢で体が弱ってきた方 |

| 効果 | 日常生活動作の改善、社会とのつながりの回復、心の支え、前向きな気持ちの回復 |

| 重要性 | 患者さん自身の積極的な取り組みと、医療現場の協力体制 |