認知症高齢者の暮らし:グループホームとは

介護を学びたい

先生、「グループホーム」って、普通の高齢者施設と何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。グループホームは、特に認知症と診断された要介護度が要支援2以上の方のための施設なんだ。少人数で共同生活を送ることで、家庭的な雰囲気の中で生活できるようになっているんだよ。

介護を学びたい

家庭的な雰囲気というのは、具体的にどういうことですか?

介護の研究家

例えば、みんなで一緒に食事を作ったり、掃除をしたり、買い物に行ったりするんだよ。職員さんの手助けを受けながら、できる範囲で自分のことは自分で行うことで、生活の力も維持できるようになっているんだ。認知症の方にとって、落ち着いた家庭的な環境は、症状の進行を穏やかにする効果も期待できるんだよ。

グループホームとは。

『共同で暮らす家』(認知症の方のための共同生活の介護)について説明します。これは、認知症と診断された、介護の手伝いが少し多めに必要な高齢者の方が入居する施設です。他の入居者の方と一緒に暮らしながら、お風呂、トイレ、食事、薬の管理など、日々の生活に必要な手助けを受けられます。

共同生活を送る場としてのグループホーム

共同生活を送る場としてのグループホームは、家庭的な雰囲気の中で少人数の高齢者が共に暮らす住まいです。まるで大家族のような温かさの中で、入居者の方々が安心して日々を過ごせるように様々な工夫が凝らされています。

グループホームの大きな特徴の一つは、なじみのある暮らしの継続を大切にしている点です。これまでの生活リズムを大きく変えることなく、穏やかに過ごせるよう配慮されています。例えば、食事の準備や片付けなども、スタッフの適切な支援を受けながら、入居者の方々が共同で行います。

包丁を使う、洗濯物を畳むといった、普段の生活動作の一つ一つが、機能の維持・向上に繋がり、生活の喜びや役割を感じさせてくれます。これは、認知症の進行を穏やかにする効果も期待されています。

また、共同生活を通して生まれる入居者同士の交流も、グループホームの大切な要素です。自然発生的な会話や、趣味活動を通して生まれる仲間意識は、孤独感や孤立感を軽減するだけでなく、認知症の予防にも繋がると言われています。

スタッフは24時間体制で常駐し、食事や入浴、排泄などの身体的な介助はもちろん、心の支えとなるよう寄り添います。一人ひとりの個性や生活歴を尊重し、その方に合ったケアを提供することで、生き生きとした生活を送れるよう支援しています。

グループホームは、単なる住まいではなく、人との繋がりの中で、自分らしく、穏やかに過ごせる場所なのです。家庭的な温かさ、入居者同士の支え合い、そして専門的なケアが一体となり、高齢者の生活の質を高める場として、その存在意義を高めています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 家庭的な雰囲気 | 少人数の高齢者がまるで大家族のように暮らす。 |

| 暮らしの継続 | これまでの生活リズムを維持し、食事の準備や片付けなども入居者自身が行う。 |

| 機能の維持・向上 | 日常生活動作を通して機能の維持・向上を図り、生活の喜びや役割を感じてもらう。 |

| 入居者間の交流 | 共同生活を通して入居者同士の交流を促進し、孤独感や孤立感を軽減する。 |

| 24時間体制のケア | スタッフが常駐し、身体介助だけでなく心の支えとなるケアを提供する。 |

| 個別ケア | 一人ひとりの個性や生活歴を尊重し、その方に合ったケアを提供する。 |

認知症への理解と専門的なケア

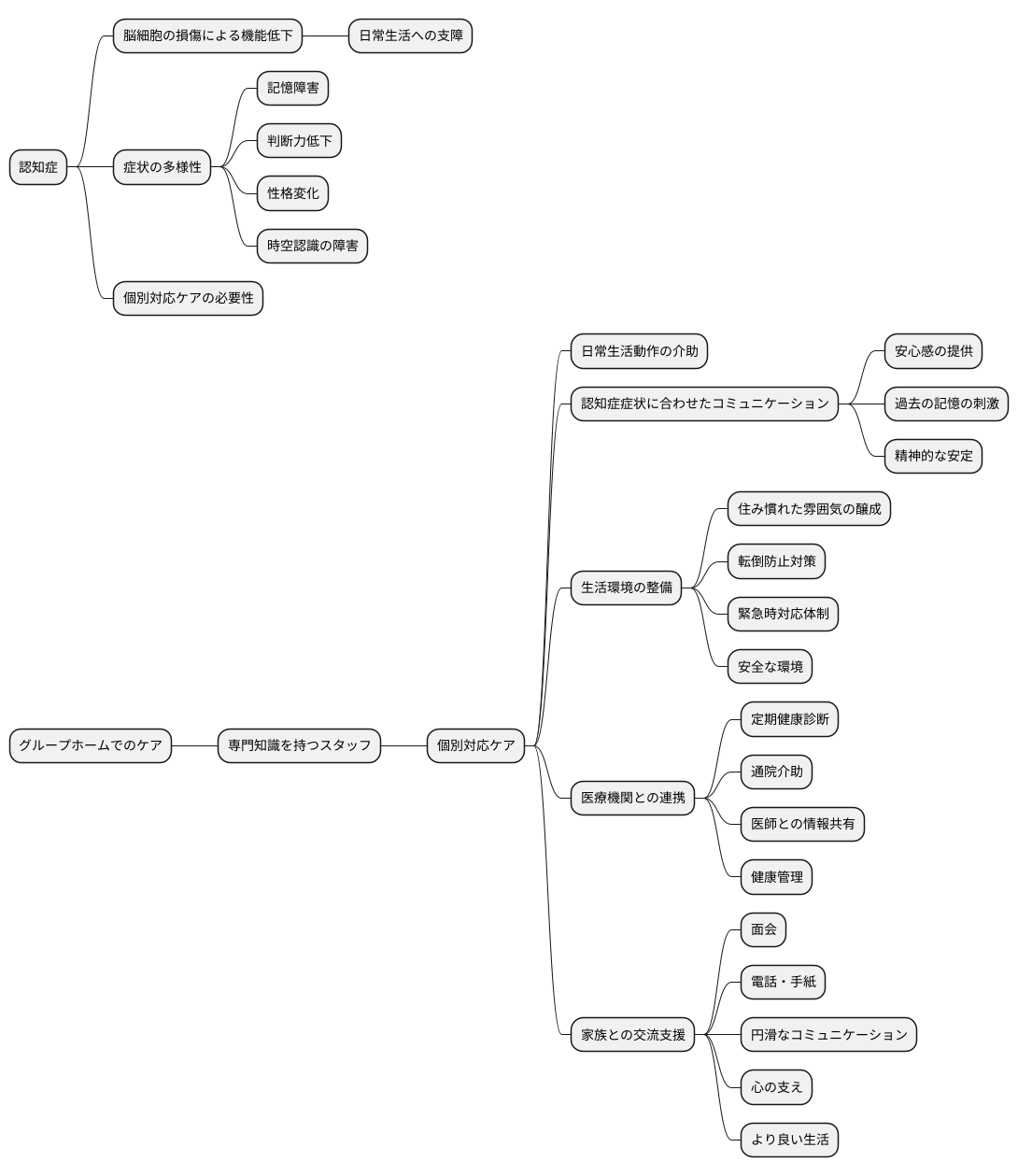

認知症とは、脳の細胞が損傷を受けることで様々な機能が低下し、日常生活に支障が出る状態を指します。症状は人それぞれ大きく異なり、記憶障害だけでなく、判断力の低下や、性格の変化、時間や場所が分からなくなるといった症状が現れることもあります。進行の速度や現れ方も様々であるため、認知症の特性を理解し、一人ひとりに合わせた丁寧なケアが必要となります。

グループホームでは、専門知識を持つスタッフが入居者一人ひとりの状態を把握し、個別対応のケアを提供しています。具体的には、日常生活動作の介助はもちろんのこと、認知症の症状に合わせたコミュニケーション方法を取り入れることで、入居者が穏やかに過ごせるように支援しています。例えば、混乱している時には、落ち着いて優しく語りかけ、安心感を与えるように努めます。また、過去の記憶を刺激するような会話や、懐かしい写真を見せることで、精神的な安定を図ることもあります。

生活環境の整備も重要な要素です。見慣れた家具や持ち物などを持ち込むことで、住み慣れた雰囲気を作り、安心感を高めることができます。また、転倒防止対策や、緊急時の対応体制を整えるなど、安全な環境の確保にも力を入れています。

さらに、グループホームでは医療機関との連携も密に行っています。定期的な健康診断や、必要に応じた通院の付き添い、医師との情報共有などを通して、入居者の健康管理を徹底しています。また、家族との面会や交流も積極的に支援しています。家族との繋がりを大切にすることで、入居者の心の支えとなり、より良い生活を送ることに繋がると考えているからです。定期的な面会だけでなく、電話や手紙でのやり取りもサポートし、家族と入居者の円滑なコミュニケーションを促しています。

日常生活の支援内容

グループホームでは、入居者の方々が安心して毎日を過ごせるよう、食事、入浴、排泄といった日常生活の様々な場面で、心を込めた丁寧な支援を行っています。スタッフは、一人ひとりの身体の状態やこれまでの生活習慣を深く理解し、尊重しながら支援にあたっています。目指すのは、入居者の方々が持っている力を最大限に活かし、できることを増やし、より自立した生活を送れるようにお手伝いすることです。

食事の面では、家庭的な雰囲気の中で、栄養バランスに配慮した温かい食事を提供しています。季節感を取り入れた彩り豊かな献立で、食べる楽しみを感じていただけるよう工夫しています。また、食事介助が必要な方には、食べやすいように配慮しながら、ゆっくりと食事を楽しんでいただけるよう支援しています。

入浴に関しても、安全に入浴できるよう一人ひとりに合わせた介助を行います。お湯の温度や浴室の環境にも気を配り、気持ちよく安心して入浴していただけるよう努めています。

排泄の場面では、プライバシーに最大限配慮しながら、必要な介助を行います。身体的な負担を軽減し、快適に過ごせるようにお手伝いさせていただきます。

さらに、日々の健康管理や服薬管理も、スタッフが責任を持って行っています。入居者の方々の健康状態を常に把握し、少しでも異変があれば、すぐに対応できる体制を整えています。

これらの支援を通して、入居者の方々が穏やかで、生きがいを感じられる日々を送れるよう、スタッフ一同、心を込めてサポートさせていただきます。

| 生活場面 | 支援内容 | 目的/配慮事項 |

|---|---|---|

| 食事 | 栄養バランスに配慮した温かい食事の提供、食事介助 | 家庭的な雰囲気、季節感、彩り、食べやすさ、食事の楽しみ |

| 入浴 | 安全な入浴介助 | 一人ひとりに合わせた介助、お湯の温度、浴室の環境、気持ちよさ、安心感 |

| 排泄 | プライバシーに配慮した排泄介助 | 身体的負担の軽減、快適さ |

| 健康管理/服薬管理 | 健康状態の把握、異変時の対応 | – |

| 全体 | 日常生活の様々な場面での支援 | 入居者の持っている力の活用、できることを増やす、自立した生活、穏やかで生きがいのある日々 |

入居対象となる方

グループホームは、要支援2以上の認定を受けた認知症高齢者の方を受け入れています。日常生活を送る上で、認知症の症状によって何らかの支障が出ている方が、安心して穏やかに暮らせるようお手伝いすることを目的としています。認知症の進行状況は問いません。軽度の認知症の方から、重度の認知症の方まで、幅広く受け入れていますので、ご安心ください。

少人数で共同生活を送る場であるため、他の方々と協調して生活を送れるかどうかも、入居の可否を判断する上で大切な要素となります。しかし、基本的には認知症高齢者の方々が安心して暮らせる場所を提供することを第一に考えていますので、過度に心配する必要はありません。認知症の症状によって日常生活に困難が生じている高齢者の方を支え、その方らしく生き生きと暮らせるよう、様々な工夫を凝らしたサービスを提供しています。

グループホームへの入居を検討されている方は、事前の見学や相談をおすすめします。施設の雰囲気を肌で感じ、実際にどのようなサービスが提供されているのかを、ご自身の目で確かめることができます。疑問点や不安なことは、お気軽にご相談ください。経験豊富な職員が、丁寧に対応させていただきます。入居に関する手続きや費用についても、詳しくご説明いたしますので、ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 入居対象者 | 要支援2以上の認定を受けた認知症高齢者 |

| 認知症の進行状況 | 軽度から重度まで幅広く受け入れ |

| 入居の可否 | 共同生活への協調性も考慮するが入居を第一に考える |

| サービス内容 | 様々な工夫を凝らし、入居者らしく生き生きと暮らせるよう支援 |

| 見学・相談 | 事前見学・相談が可能 |

費用について

グループホームの費用は、様々な費用項目から成り立っています。まず、毎月必ず発生する費用として、住居費に当たる家賃、毎日の食事にかかる食費、電気やガス、水道といった光熱費が挙げられます。これらは、一般の賃貸住宅と同様に、基本的な生活を送る上で欠かせない費用です。

次に、介護サービスを受ける際にかかる費用があります。これは、日常生活の介助や、健康管理、機能訓練といった専門的なサービスに対する費用です。介護保険が適用されるため、利用者の所得水準に応じて自己負担額が変動します。要介護度が高いほど、サービスの利用量が増えるため、自己負担額も高くなる傾向にあります。

これらの費用に加えて、自治体によっては補助金制度が用意されている場合があります。経済的な負担を軽減するための制度ですので、利用を検討している方は、お住まいの自治体の窓口に問い合わせて、利用資格や申請方法などを確認することをお勧めします。

入居時に必要な費用についても注意が必要です。敷金や礼金、前払い金など、入居前にまとまった費用が必要となる場合があります。また、日常生活で使用する消耗品費や、個人の趣味や嗜好に関する費用、医療費なども別途発生します。これらの費用は、施設によって大きく異なるため、事前に各施設に問い合わせて、詳細な費用内訳を確認することが重要です。不明な点や疑問点があれば、遠慮なく質問し、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。

グループホームを選ぶ際には、費用に関する情報提供の透明性も重要な要素です。入居者やその家族が安心して生活を送れるよう、各施設は、費用に関する丁寧な説明を心がけることが求められます。

| 費用の種類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 毎月必ず発生する費用 | 家賃、食費、光熱費 | 一般の賃貸住宅と同様の基本的な生活費 |

| 介護サービスを受ける際にかかる費用 | 日常生活の介助、健康管理、機能訓練 | 介護保険適用、自己負担額は所得水準と要介護度によって変動 |

| 自治体による補助金 | 経済的な負担軽減 | 自治体によって異なるため要確認 |

| 入居時に必要な費用 | 敷金、礼金、前払い金 | 施設によって異なるため要確認 |

| その他費用 | 消耗品費、個人の趣味・嗜好に関する費用、医療費 | – |

地域との繋がり

高齢者の住まいであるグループホームは、地域との繋がりを何よりも大切にしています。なぜなら、地域との交流は、入居者の方々の生活の質を高める上で、とても大切な役割を果たすからです。

多くのグループホームでは、地域住民との交流を積極的に行っています。例えば、地域のお祭りへの参加は、入居者の方々にとって大きな楽しみの一つです。賑やかなお囃子や屋台の活気は、心躍る体験となるでしょう。また、地域の子供たちとの交流も盛んに行われています。子供たちの元気な声や笑顔は、入居者の方々に活力を与え、日々の生活に彩りを添えます。

ボランティアの方々との交流も、グループホームにとって欠かせないものです。絵本の読み聞かせや歌の会、折り紙教室など、様々な活動を通して、入居者の方々は新たな趣味を見つけたり、昔の趣味を再び楽しむことができます。このような活動は、入居者の方々の心身の活性化に繋がり、認知症の進行を穏やかにする効果も期待されています。

地域との繋がりは、入居者の方々が社会的な孤立を防ぎ、地域の一員として暮らし続ける上で大変重要です。グループホームは、単に住む場所ではなく、地域との繋がりを通して、入居者の方々が生きがいを感じ、豊かな生活を送ることができる場所なのです。

さらに、グループホームが地域に開かれることで、地域住民にとっても認知症への理解が深まります。認知症の方と接することで、その方の個性や能力を理解し、偏見を取り除くことができます。これは、認知症になっても安心して暮らせる地域社会を作る上で、大きな一歩となるでしょう。このように、グループホームは、入居者の方々だけでなく、地域社会全体にも良い影響を与えているのです。

| 交流対象 | 活動内容 | 効果(入居者) | 効果(地域) |

|---|---|---|---|

| 地域住民 | お祭り参加、子供たちとの交流 | 楽しみの提供、活力の向上、生活の彩り | – |

| ボランティア | 絵本の読み聞かせ、歌の会、折り紙教室など | 新たな趣味の発見、心身の活性化、認知症進行の抑制 | – |

| 地域社会全体 | グループホームが地域に開かれる | 社会的な孤立の防止、生きがい、豊かな生活 | 認知症への理解促進、偏見の解消 |