骨髄異形成症候群:知っておくべき基礎知識

介護を学びたい

先生、『骨髄異形成症候群』って、高齢者の方に多い病気なんですよね?介護が必要になることもあるんですか?

介護の研究家

そうだね。骨髄異形成症候群は中高年の方に多く見られる病気で、症状によっては介護が必要になる場合もあるよ。例えば、貧血がひどくなると、体を動かすのがしんどくなって、日常生活に介助が必要になることもあるんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、症状が軽い場合は介護じゃなくて介助で大丈夫ってことですか?

介護の研究家

そうだね、症状が軽い場合は、食事や着替えなど、部分的な介助で済む場合もある。ただし、病状は変化する可能性があるので、常に状態を観察し、必要な支援を判断することが大切なんだ。場合によっては、介護が必要になることもあるからね。

骨髄異形成症候群とは。

「介護」と「介助」という言葉について、骨の奥にある血液のもとになる細胞に異常が起きる病気である『骨髄異形成症候群』について説明します。この病気は、どの年代でも起こりうるものですが、特に中高年の方に多く見られます。高齢化が進むにつれて、この病気になる人が増えていると言われています。この病気は、『こつずいいけいせいしょうこうぐん』と読み、MDSと略されることもあります。

骨髄異形成症候群とは

骨髄異形成症候群とは、血液を作る大切な場所である骨髄の働きが低下してしまう病気です。骨髄は、体にとって欠かせない血液の成分である赤血球、白血球、血小板を生み出す工場のような役割を果たしています。健康な骨髄では、これらの血液細胞がきちんと成熟した状態で作られますが、骨髄異形成症候群になると、未熟でうまく機能しない血液細胞が作られてしまいます。そのため、十分な数の正常な血液細胞が体に行き渡らなくなり、様々な症状が現れるのです。

赤血球が不足すると、酸素を体全体に運ぶ能力が低下し、貧血になります。息切れやだるさ、顔色が悪くなるといった症状が現れ、日常生活に支障をきたすこともあります。また、白血球が不足すると、体の免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。風邪や肺炎などの感染症が重症化しやすいため、注意が必要です。さらに、血小板が不足すると、出血が止まりにくくなります。ちょっとした傷でも出血が長引いたり、あざができやすくなったりします。鼻血や歯茎からの出血なども起こりやすくなります。

この病気は、子供から高齢者までどの年齢層でも発症する可能性がありますが、特に高齢者に多く見られます。近年、高齢化が進むにつれて、患者数も増加傾向にあります。骨髄異形成症候群は『エムディーエス』と略されることもあります。病気についてより深く理解するために、難病情報センターなど信頼できる情報源から詳しい情報を集めることが大切です。治療法や生活上の注意点など、様々な情報を得ることで、病気とより良く向き合っていくことができるでしょう。

| 血液細胞 | 不足時の症状 |

|---|---|

| 赤血球 | 貧血(息切れ、だるさ、顔色が悪くなる) |

| 白血球 | 免疫力低下(感染症にかかりやすい) |

| 血小板 | 出血しにくい(出血が長引く、あざができやすい) |

骨髄異形成症候群

- 骨髄の働きが低下し、未熟で機能しない血液細胞が作られる病気。

- どの年齢層でも発症する可能性があるが高齢者に多い。

- 別名:エムディーエス

- 詳しい情報は難病情報センター等で確認。

原因と症状

骨髄異形成症候群は、血液を作る工場である骨髄の働きが低下する病気です。この病気の原因はまだすべてが明らかになっているわけではありませんが、いくつかの要因が関係していると考えられています。最も大きな要因は、血液細胞を作るもとになる造血幹細胞の遺伝子に変化が生じることです。この遺伝子の変化は、加齢とともに自然に発生することもありますが、過去に受けた抗がん剤治療や放射線治療の影響を受ける場合もあります。また、ベンゼンなどの特定の化学物質への曝露も、発症リスクを高める可能性が指摘されています。

骨髄異形成症候群の症状は、血液中の赤血球、白血球、血小板といった血液細胞の減少によって引き起こされます。赤血球が減ると、体中に酸素を運ぶ能力が低下し、貧血が生じます。貧血になると、疲れやすさ、息切れ、動悸、めまいなどの症状が現れます。白血球が減少すると、体の免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。風邪や肺炎などの感染症を繰り返す場合は、注意が必要です。血小板が減少すると、血液を固める機能が低下し、出血しやすくなります。鼻血や歯茎からの出血が頻繁に起こったり、あざができやすくなったりします。また、皮下出血として、皮膚に小さな赤い斑点が出現することもあります。

これらの症状は、他の病気でも見られることが多く、骨髄異形成症候群特有の症状ではありません。そのため、自己判断は危険であり、医療機関を受診して適切な検査を受けることが重要です。血液検査では、血液細胞の数や形などを詳しく調べます。さらに、骨髄検査を行うことで、骨髄の状態を直接確認し、確定診断を行います。骨髄検査では、骨髄液を採取し、顕微鏡で観察することで、異常な細胞の有無や割合などを調べます。早期発見、早期治療が大切ですので、気になる症状がある場合は、ためらわずに医師に相談しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原因 |

|

| 症状 |

|

| 診断 |

|

| その他 |

|

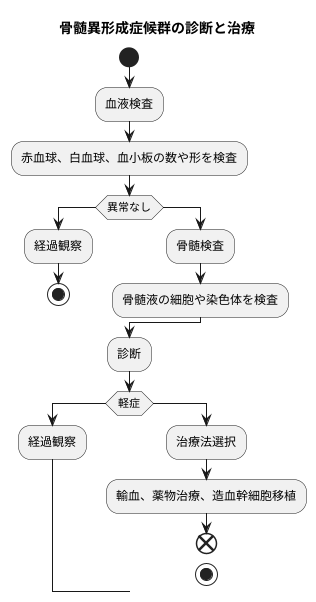

診断と治療

骨髄異形成症候群と診断名を告げられるまでには、いくつかの検査が必要です。まず、血液検査が行われます。血液検査では、血液に含まれる赤血球、白血球、血小板といった細胞の数や形を詳しく調べます。数が少なすぎたり、多すぎたり、あるいは形に異常がないかを調べ、病気の兆候がないかを確認します。

血液検査である程度の疑いがあれば、次に骨髄検査が行われます。骨髄検査では、腰の骨などから骨髄液を採取します。この骨髄液には、血液の細胞のもととなる細胞がたくさん含まれています。採取した骨髄液を顕微鏡で観察し、細胞の形や染色体に異常がないかを詳しく調べます。血液検査と骨髄検査、この二つの検査結果を総合的に判断することで、骨髄異形成症候群であるかどうかを最終的に診断します。

骨髄異形成症候群と診断された場合の治療法は、病気の進行具合や患者さんの状態によって様々です。病気があまり進行しておらず、自覚症状がない軽症の場合には、すぐに治療を開始するのではなく、定期的な検査で経過観察を行うこともあります。

一方、貧血などの症状が出ている場合や病気が進行している場合には、積極的に治療を行う必要があります。治療法としては、不足している赤血球や血小板を補うための輸血や、薬物を使った治療、そして、健康な人から提供された造血幹細胞を移植する造血幹細胞移植などがあります。それぞれの治療法には、効果や副作用、患者さんへの負担などが異なり、一長一短です。どの治療法が最適かは、患者さんの状態や希望を考慮しながら、医師とよく相談して決めることが大切です。

生活への影響

骨髄異形成症候群は、日々の暮らしに様々な影響を及ぼすことがあります。まず、貧血が大きな問題となります。体中に酸素を運ぶ赤血球が不足することで、疲れやすくなったり、少し動いただけで息切れがしたりします。買い物や家事などの日常生活はもちろん、仕事にも支障が出てしまうことがあります。また、骨髄異形成症候群では、免疫の働きが弱まり、感染症にかかりやすくなります。風邪や肺炎などのありふれた病気でも重症化しやすいため、普段以上に衛生管理に気を配り、人混みを避けるなどの工夫が必要です。さらに、血が止まりにくくなることも懸念されます。ちょっとしたすり傷や切り傷でも出血がひどく、なかなか止まらないことがあります。そのため、家事や外出時にはいつも以上に注意し、怪我をしないように気を配る必要があります。

治療による副作用も、生活に影響を及ぼす可能性があります。治療の内容によっては、吐き気や食欲不振、脱毛などの副作用が現れることがあります。これらの副作用は、心身ともに負担となり、日常生活を送る上で大きな妨げとなる可能性があります。治療中は定期的に病院に通う必要があり、場合によっては入院が必要となることもあります。そのため、生活のリズムを整え、治療に専念できる環境を作る必要があります。

骨髄異形成症候群と向き合う上で、家族や周りの人の理解と協力は大変重要です。患者さんは、身体的な負担だけでなく、精神的な不安を抱えていることも少なくありません。家族や周りの人が、病気について理解し、温かく支えることで、患者さんは安心して治療に専念することができます。患者会や支援団体なども、病気に関する様々な情報を提供しています。これらの団体に相談することで、同じ病気を持つ人たちと繋がり、悩みを共有したり、有益な情報を得たりすることができます。積極的に活用することで、心強い支えとなるでしょう。

| 症状・影響 | 日常生活への影響 | 対策・注意点 |

|---|---|---|

| 貧血 | 疲れやすい、息切れ、日常生活や仕事への支障 | – |

| 免疫力の低下 | 感染症にかかりやすい、重症化リスク | 衛生管理、人混みを避ける |

| 出血傾向 | 出血が止まりにくい、怪我のリスク | 家事や外出時の注意 |

| 治療の副作用 | 吐き気、食欲不振、脱毛、心身への負担 | 生活リズムの調整、治療に専念できる環境 |

| 精神的不安 | – | 家族や周りの人の理解と協力、患者会や支援団体の活用 |

最新の治療と研究

骨髄異形成症候群という病気の治療は、近ごろ大きく進歩しています。新しい薬や治療法の開発が盛んに行われており、希望が持てるようになってきました。

たとえば、遺伝子の異常を狙い撃ちする薬物療法や、私たちの体を守る仕組みをうまく利用した免疫療法などが熱心に研究されています。これらの新しい治療法は、これまでの治療法と比べて、病気への効果が高く、体に負担が少ないと期待されています。

また、病気を早期に見つけるための新しい検査方法も開発が進められています。早期発見は治療の成功に大きく繋がるため、大変重要な研究です。

骨髄異形成症候群は、あまり多く見られない病気です。そのため、この病気の専門的な知識を持った医師がいる病院で診察を受けることが大切です。大きな病院や大学病院などが良いでしょう。かかりつけの医師に相談し、適切な医療機関を紹介してもらうのも一つの方法です。

最新の治療法や研究の情報は、インターネットや専門の書籍などで調べることができます。ただし、中には信憑性の低い情報も混じっていますので、情報の正しさには注意が必要です。国や公的機関、大学などのホームページなど、信頼できる情報源から情報を得るように心がけましょう。

医療の進歩は目覚ましく、これからも新しい治療法が開発されていくと期待されます。諦めずに、希望を持って治療に取り組むことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療の進歩 | 新しい薬や治療法(遺伝子異常を狙い撃つ薬物療法、免疫療法など)の開発が盛んに行われており、効果が高く体に負担が少ない治療が期待できる。 |

| 早期発見 | 新しい検査方法の開発が進められており、早期発見は治療の成功に大きく繋がる。 |

| 専門病院での受診 | 骨髄異形成症候群はあまり多く見られない病気であるため、専門的な知識を持った医師がいる病院(大きな病院や大学病院など)での受診が重要。 |

| 情報収集の注意点 | インターネットや専門書籍などで最新の治療法や研究の情報を得ることができるが、信憑性の低い情報も混じっているため、国や公的機関、大学などのホームページなど信頼できる情報源から情報を得ることが重要。 |

| 希望を持つこと | 医療の進歩は目覚ましく、これからも新しい治療法が開発されていくと期待されるため、希望を持って治療に取り組むことが大切。 |