低栄養を防ぎ健康な毎日を

介護を学びたい

先生、「低栄養」って、ただ単に食べる量が少なくて痩せているってことじゃないんですか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに痩せているように見えるけど、「低栄養」は食べる量が少なくて痩せているだけじゃないんだ。必要な栄養、特にエネルギーとタンパク質が足りなくなって、体が健康な状態を保てなくなっている状態のことをいうんだよ。

介護を学びたい

そうなんですね。じゃあ、どんな悪いことが起きるんですか?

介護の研究家

筋肉や脂肪が減ってやせ細ったり、皮膚や口の中が乾燥したり、むくみができたりするんだ。それに、食事量が減ると水分も摂らなくなるから、脱水になることもある。必要な栄養が不足すると、体を守る力も弱まって、病気にもかかりやすくなるんだよ。

低栄養とは。

『低栄養』とは、体に必要な食べ物のエネルギーが足りなくなって、健康な体を保つのが難しくなる状態です。食べ物の好き嫌いが激しかったり、食べる量が少なくなったりすることが原因です。体を動かす時間が減ったり、筋肉や脂肪が減ってやせ細ったり、皮膚や口の中が乾いたり、お腹や足のむくみができたり、食べ物を噛んだり飲み込んだりする力が弱くなったりします。また、食べる量が減ると、水分をとる量も減ってしまい、体が乾いてしまうこともあります。改善するためには、栄養バランスの良い食事(肉や魚、大豆などのたんぱく質を多く含む食品を食べるなど)を心がけ、毎日朝昼晩の3回きちんと食べること、おやつなどで食べる量を増やすことなどが大切です。

低栄養とは

低栄養とは、私たちの体が健康な状態を保つために必要な食べ物から十分な栄養を摂れていない状態のことを指します。必要な栄養が不足すると、体の様々な働きが弱り、健康に大きな影を落とします。 食事は私たちが生きていくための源であり、健康を維持するために欠かせないものです。バランスの良い食事から十分な栄養を摂ることで、私たちは毎日元気に活動し、病気にも負けない強い体を作ることができます。しかし、様々な理由から十分な栄養を摂ることができず、低栄養になってしまう人がいます。

低栄養は、高齢者の方に多く見られると考えられています。食べる量や種類が減ったり、消化吸収する力が弱くなったりすることが原因です。また、一人暮らしで食事の準備が難しかったり、食欲が低下する病気にかかっていたりすることもあります。しかし、低栄養は高齢者の方だけの問題ではありません。若い世代でも、偏った食事や無理な食事制限などによって低栄養になる可能性があります。例えば、特定の食品だけを食べる、食事を抜く、極端に食べる量を減らすといったダイエットを続けると、体に必要な栄養が不足し、低栄養に陥ってしまいます。また、手軽なインスタント食品や加工食品ばかりを食べていると、一見十分な量を食べていても、栄養バランスが崩れ、低栄養の状態を引き起こすことがあります。

低栄養は自覚症状がない場合も多く、「自分は大丈夫」と思っていても、実は低栄養になっていることがあります。そのため、日頃から自分の食生活を見直し、バランスの良い食事を心がけることが大切です。低栄養の状態が続くと、疲れやすくなったり、免疫力が低下して病気にかかりやすくなったり、骨や筋肉が弱くなったり、ケガの治りが遅くなったりするなど、様々な影響が出てきます。また、低栄養は、病気の悪化や寝たきりになるリスクを高めることにも繋がります。健康で長生きするためには、毎日の食事からバランス良く栄養を摂ることが重要です。もし、自分の食生活に不安がある場合は、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

| 低栄養とは | 低栄養になりやすい人 | 低栄養の危険性 | 低栄養を防ぐために |

|---|---|---|---|

| 体が健康な状態を保つために必要な栄養が不足している状態 | 高齢者、偏った食事や無理な食事制限をしている若い世代 | 自覚症状がない場合が多い。疲れやすくなる、免疫力低下、骨や筋肉の衰え、病気の悪化、寝たきりリスク増加など | バランスの良い食事、食生活の見直し、専門家への相談 |

低栄養の原因

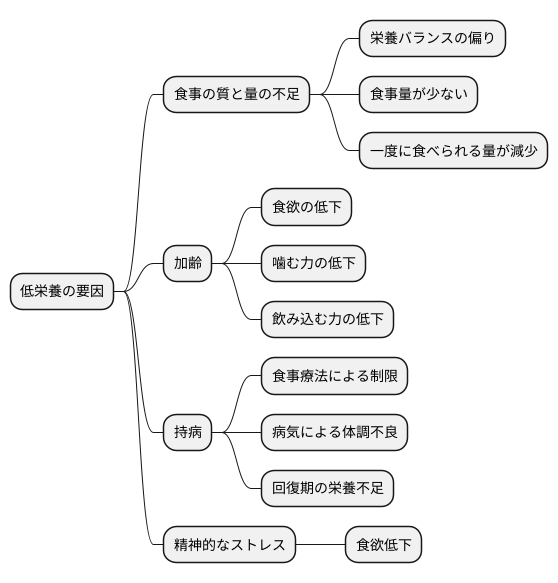

低栄養は、健康な生活を送る上で大きな障壁となります。様々な要因が絡み合って起こるものですが、主な原因は食事の質と量の不足です。例えば、毎日同じものばかり食べている、肉ばかりで野菜や果物をほとんど食べていないなど、栄養バランスの偏った食事を続けていると、必要な栄養素が不足し、低栄養の状態に陥りやすくなります。また、朝食を抜く、昼食は菓子パンだけなど、食事を抜いたり、量が少ない食事を繰り返していると、体に必要なエネルギーや栄養素が十分に供給されず、低栄養につながります。一度に食べられる量が以前より少なくなっている場合も、注意が必要です。

加齢も低栄養の大きな要因の一つです。歳を重ねると、食欲が低下し、食事量が自然と減ってしまうことがあります。また、歯を失ったり、噛む筋肉が衰えたりすることで、噛む力が弱くなり、硬いものが食べにくくなることも、低栄養につながる要因となります。さらに、飲み込む力の衰えによって、食べ物をうまく飲み込めなくなり、食事量が減ったり、誤嚥の危険性が高まったりすることもあります。これらの変化は、加齢とともに自然に起こるものですが、低栄養にならないよう、食生活への配慮がより一層重要になります。

持病も低栄養に影響を及ぼすことがあります。例えば、糖尿病や腎臓病などの病気では、食事療法が必要となる場合があり、食べられるものが制限されることがあります。また、病気による体調不良や、治療の副作用によって食欲が低下し、十分な栄養を摂ることが難しくなることもあります。怪我や病気からの回復期には、体が修復のために通常よりも多くの栄養を必要としますが、十分な食事が摂れないことで、低栄養に陥りやすくなります。精神的なストレスも食欲に影響を与えます。強いストレスを感じていると、食欲が低下し、食事がおろそかになりがちです。長期間にわたるストレスは、低栄養の大きな原因となる可能性があります。

低栄養の症状

食べ物の量が足りなくなったり、必要な栄養が十分に摂れていない状態が続くと、低栄養になります。低栄養になると、様々な体の変化が現れ、健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。

初期の段階では、疲れやすさ、体のだるさ、活動時間の減少といった症状がよく見られます。普段より体が疲れやすかったり、何をするにもおっくうに感じたり、活動できる時間が短くなったりする場合は、低栄養のサインかもしれません。

さらに低栄養が進むと、筋肉や脂肪が減少し、体重が落ちていきます。見た目にもやせ細ってしまい、体力が低下していきます。また、皮膚や口の中が乾燥しやすくなったり、お腹や足にむくみが現れたりすることもあります。皮膚はかさかさになり、口の中は乾いて、食事がしづらくなることがあります。また、重力の影響を受けやすい足首などにむくみが生じることがあります。

低栄養は、口の機能にも影響を及ぼします。あごや舌の筋肉が衰え、噛む力や飲み込む力が弱くなります。食べ物をうまく噛み砕けなくなったり、食べ物を飲み込むのが難しくなったりすることで、食事をすること自体が困難になり、さらに低栄養を悪化させる可能性があります。食事量が減ると、水分を摂る機会も減るため、脱水症状を引き起こすこともあります。

低栄養の状態が長引くと、体の抵抗力である免疫力が低下し、風邪などの感染症にかかりやすくなります。また、病気の回復も遅れ、健康状態の悪化につながることがあります。そのため、低栄養のサインに気づいたら、早めに適切な対応をすることが大切です。

| 低栄養の進行段階 | 症状 |

|---|---|

| 初期 | 疲れやすさ、体のだるさ、活動時間の減少 |

| 中期 | 筋肉や脂肪の減少、体重減少、皮膚や口の中の乾燥、むくみ |

| 後期 | 噛む力や飲み込む力の低下、脱水症状、免疫力低下、感染症にかかりやすくなる、病気の回復の遅れ |

低栄養の改善策

低栄養は、健康を損なう大きな要因となります。高齢者の方々にとって特に深刻な問題であり、体力や免疫力の低下につながるだけでなく、病気の回復を遅らせたり、認知機能の低下を招いたりする可能性も懸念されます。低栄養の状態を改善するためには、毎日の食事内容と食事環境を丁寧に見直すことが大切です。

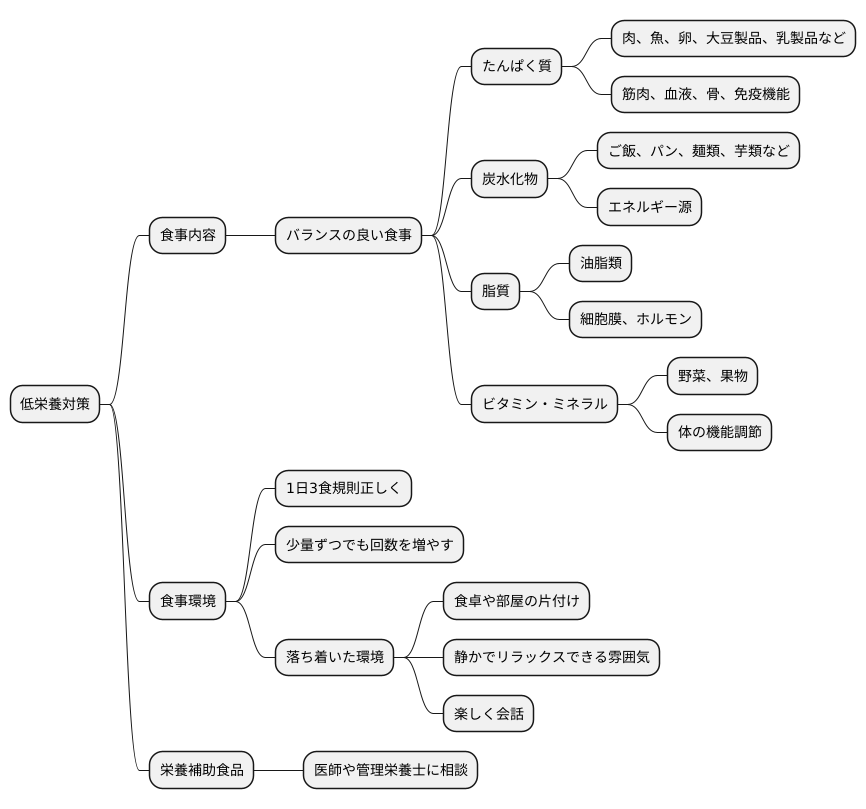

まずは、バランスの良い食事を心がけましょう。体の構成成分となるたんぱく質は特に重要です。肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などに多く含まれていますので、毎食意識して摂るようにしましょう。たんぱく質は筋肉や血液、骨などを作るだけでなく、免疫機能の維持にも欠かせません。さらに、炭水化物はエネルギー源として、脂質は細胞膜やホルモンの材料として重要です。ご飯、パン、麺類などの穀物、芋類、油脂類などをバランス良く摂り入れましょう。ビタミンやミネラルも体の機能を調節するために必要不可欠です。様々な種類の野菜や果物を積極的に食べるようにしましょう。

食事の回数や量、そして食事環境にも配慮することが大切です。1日3食、規則正しい時間に食事を摂る習慣を身につけましょう。一度にたくさんの量を食べられない場合は、少量ずつでも回数を増やして、こまめに食事や間食を摂るように心がけてください。また、落ち着いて食事ができる環境を作ることも食欲増進につながります。食卓や部屋の片付けをして清潔に保ち、食事の時間にはテレビを消すなど、静かでリラックスできる雰囲気を作るようにしましょう。楽しく会話しながら食事をすることも、食欲を高める効果が期待できます。

もし、食事だけで必要な栄養を摂るのが難しい場合は、栄養補助食品の活用も検討してみましょう。医師や管理栄養士に相談し、適切な栄養補助食品を選ぶことが大切です。これらの工夫を積み重ねることで、低栄養の状態を改善し、健康な状態を保つことにつながります。

水分補給の重要性

私たちの体は、多くの割合を水分が占めています。水分は体の調子を整え、健康を保つために欠かせません。特に、食事の量が減って栄養状態が良くない時には、水分が不足しがちになります。水分が足りなくなると、体の働きが鈍くなり、健康状態をさらに悪化させてしまうこともあります。ですから、栄養状態を良くするためには、水分をしっかりとることがとても大切です。

水分が不足すると、脱水症状が現れます。体がだるくなったり、頭がぼーっとしたり、食欲がなくなったりします。ひどくなると、熱が出たり、意識がなくなったりすることもあります。高齢になると、のどの渇きを感じにくくなるため、水分不足に気づきにくく、脱水症状になりやすいと言われています。高齢の方は特に、意識して水分を摂るように心がけましょう。

水分は、こまめに少しずつ摂るのが効果的です。一度にたくさんの水を飲むよりも、少量を何回にも分けて飲む方が体に吸収されやすいからです。お茶や水だけでなく、スープやみそ汁なども良いでしょう。果物や野菜にも水分が含まれていますので、食事からも水分を補給できます。

水分を十分に摂ることで、血液の流れが良くなり、体に必要な栄養が隅々まで行き渡ります。また、老廃物を体外に出す働きも助けます。水分は、健康を維持するために欠かせないものなのです。日頃から水分補給を心がけ、健康な毎日を送りましょう。毎日の生活の中で、水分を意識的に摂り入れる工夫をしてみましょう。例えば、枕元に水筒を置いておく、時間を決めて水分を摂る、水分を摂ることをメモに書いて目につくところに貼っておくなど、自分に合った方法を見つけることが大切です。

| 重要性 | 脱水症状 | 摂取方法 | 効果 | 工夫 |

|---|---|---|---|---|

| 健康維持に不可欠。栄養状態が悪い時は特に水分不足になりやすい。 | だるさ、ぼーっとする、食欲不振、発熱、意識消失など。高齢者はのどの渇きを感じにくいため注意が必要。 | こまめに少量ずつ。お茶、水、スープ、味噌汁、果物、野菜など。 | 血液の流れが良くなり、栄養が行き渡る。老廃物の排出を助ける。 | 枕元に水筒、時間を決めて摂取、メモを貼るなど。 |

専門家への相談

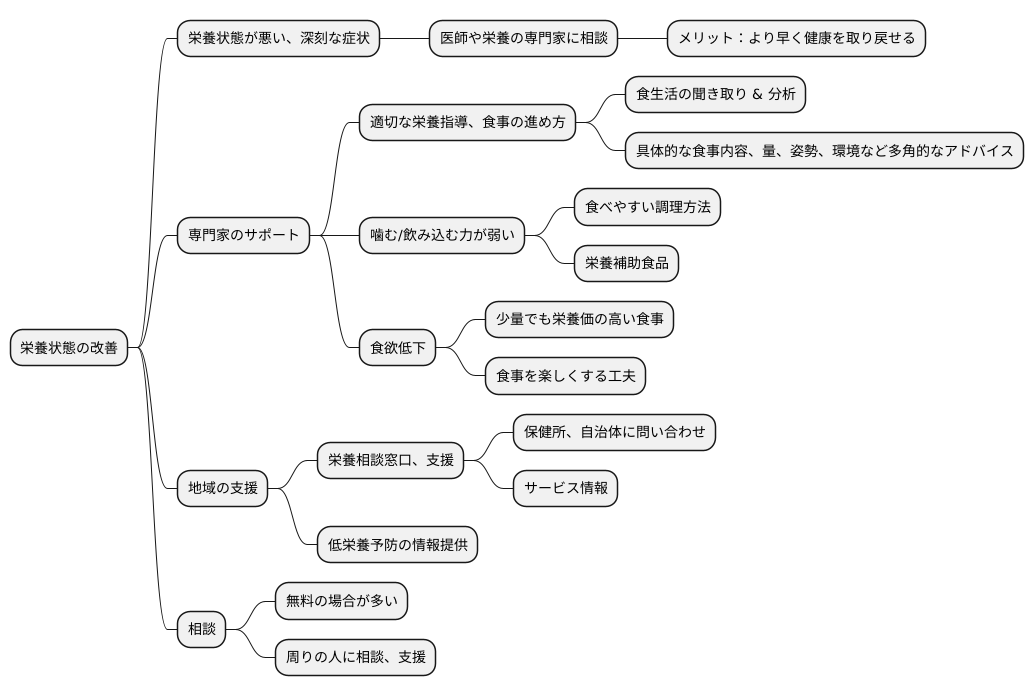

食べ物の量が減ってしまい、栄養の状態がなかなか良くならない、あるいは、深刻な症状が出ている時は、ためらわずに医師や栄養の専門家に相談しましょう。

自分だけで解決しようとせず、専門家の助言を受けることで、より早く健康を取り戻せるはずです。

医師や管理栄養士といった専門家は、その人の状態に合った適切な栄養指導や食事の進め方を提案してくれます。具体的には、現在の食生活を詳しく聞き取り、何が足りないのかを分析し、不足している栄養素を補うための具体的な食事内容や、食べる量、食べる時の姿勢、食べる環境など、多角的な視点からアドバイスを行います。

例えば、噛む力や飲み込む力が弱っている方には、食べやすいように調理方法を工夫したり、栄養補助食品の活用を提案したりします。食欲が低下している方には、少量ずつでも栄養価の高い食事を提案したり、食事を楽しくするための工夫をアドバイスしたりします。

また、住んでいる地域によっては、栄養に関する相談窓口や支援の取り組みを行っている場合があります。地域の保健所や自治体に問い合わせてみると、利用できるサービスの情報が得られるでしょう。これらのサービスは、栄養の改善だけでなく、低栄養を未然に防ぐための情報提供も行っていますので、積極的に活用することをお勧めします。

相談は無料の場合も多いので、一人で悩まず、気軽に相談してみましょう。周りの家族や友人にも相談し、支援してもらいながら、健康な状態を目指しましょう。