排泄介助の理解を深める

介護を学びたい

先生、「排泄介助」って、オムツ交換も含まれるんですよね?でも、オムツ交換って「介護」な気がするんですが、「介助」と「介護」の違いがよく分かりません。

介護の研究家

いい質問ですね。確かにどちらも生活を支える行為ですが、違いは「自立」を支援するかどうかにあります。「介助」は、その人が自分で出来ることを最大限に発揮できるように手伝うことです。一方「介護」は、その人が自分で出来ないことを代わりに行うことです。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、自分でトイレに行けるけど、ズボンの上げ下げが難しい人を手伝うのは「介助」で、自分でトイレにも行けず、排泄物も自分で処理できない人のオムツを交換するのは「介護」ってことですか?

介護の研究家

その通りです。オムツ交換でも、自分で出来る部分があれば「介助」の要素も含まれますが、基本的には「介護」にあたります。排泄介助は、その人の状態に合わせて「介助」と「介護」の両方の要素を含む場合が多いですね。

排泄介助とは。

おしっこやうんちに関するお手伝いについて説明します。『排泄介助』とは、一人でトイレに行ったり、おしっこやうんちをしたりすることが難しい方、または、おしっこやうんちしたいという感覚が分からない方を支えるためのお手伝いのことです。具体的には、決まった時間になったらトイレへ連れて行き、おしっこやうんちをするように促したり、ズボンを上げ下げしたり、お尻を拭いたりなどの介助をします。おむつを交換するのも、排泄介助の一つです。

排泄介助とは

排泄介助とは、日常生活において、自力でトイレに行ったり、用を足したりすることが難しい方を支える大切な行為です。その内容は多岐に渡り、例えば、トイレまで誘導したり、洋服の着脱を助けたり、排泄物の処理、おむつの交換なども含まれます。

人は年を重ねたり、病気や怪我をしたりすることで、排泄機能が衰えることがあります。そのような方々にとって、排泄介助は清潔を保ち、健康を維持するために欠かせない支援となります。排泄は、私たち人間にとって、とても個人的でデリケートな行為です。そのため、介助を行う際には、相手のプライバシーを尊重し、安心感を与えられるよう、細やかな配慮が求められます。

排泄介助は、単に身体的なサポートをするだけではありません。精神的なケアも同様に重要です。排泄に関する悩みや不安を抱えている方も多く、介助を通して、それらの気持ちに寄り添い、共感することが大切です。例えば、優しく声をかけたり、相手の表情をよく観察したりすることで、言葉にされない気持ちにも気づくことができます。

信頼関係を築くことも、スムーズな排泄介助には欠かせません。日頃からコミュニケーションをしっかりと取り、相手のことをよく理解することで、より適切な介助を提供することができます。また、排泄介助の方法や手順を事前に説明し、同意を得ることも重要です。常に相手の立場に立ち、尊厳を守りながら、身体的、精神的な両面からサポートすることで、排泄介助はより効果的なものとなります。

| 排泄介助の目的 | 排泄介助の内容 | 介助者の役割 |

|---|---|---|

| 日常生活において、自力で排泄することが難しい方を支える。清潔を保ち、健康を維持する。 | トイレへの誘導、洋服の着脱補助、排泄物の処理、おむつ交換など | プライバシーの尊重、安心感を与える、精神的なケア(悩みや不安への共感)、信頼関係の構築、丁寧な説明と同意、尊厳の保持、身体的・精神的なサポート |

排泄介助の必要性

排泄は、人間にとって基本的な生理現象であり、健康な生活を送る上で欠かせない行為です。しかし、加齢や病気、怪我などによって、自力で排泄することが困難になる場合があります。このような場合、周りの人の手助けが必要となり、これを排泄介助と言います。排泄介助は、要介護者の生活の質を維持・向上させる上で非常に重要な役割を担っています。

自力で排泄することが難しい状態が続くと、不衛生な状態になりやすく、皮膚の炎症やかぶれ、尿路感染症などのリスクが高まります。排泄の失敗体験を繰り返すと、精神的な負担を感じ、自信を失ってしまう可能性も懸念されます。また、排泄を我慢することで、便秘や脱水症状を引き起こす場合もあります。

排泄介助を行うことで、清潔で快適な状態を保つことができ、身体的な健康を維持することにつながります。気持ちよく排泄ができるよう支援することは、精神的な健康にも大きく貢献します。排泄介助は、単に身体的なケアを提供するだけでなく、要介護者の尊厳を守ることにもつながります。排泄という非常にプライベートな行為において、適切なサポートを受けることで、羞恥心や不安感を軽減し、その人らしく生活を送るための支えとなります。

排泄介助は、要介護者の身体状況や生活環境に合わせて、適切な方法で行う必要があります。排泄介助には、トイレへの誘導、ポータブルトイレや便器の使用、おむつ交換など様々な方法があります。また、排泄のリズムを把握し、適切なタイミングで介助を行うことも重要です。排泄介助を通じて、要介護者との信頼関係を築き、安心して生活を送れるよう支援していくことが大切です。

| 排泄介助の必要性 | 排泄介助の効果 | 排泄介助の方法 |

|---|---|---|

|

|

|

排泄介助の種類

人が年を重ねたり、病気になったりすると、自分一人ではトイレに行くのが難しくなることがあります。このような場合に、周りの人がお手伝いをすることを排泄介助と言います。排泄介助には様々な方法があり、その方の状態に合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。

まず、トイレまで歩くのが大変な方には、支えながらトイレまで誘導したり、トイレの中で見守ったりする介助を行います。また、衣服の着脱が難しい場合には、ボタンを留めたり、ズボンや下着の上げ下げをお手伝いします。

寝たきりなどでトイレに行けない方には、おむつを使用する場合があります。おむつ交換は、清潔を保つだけでなく、肌への負担を減らすためにも、こまめに行うことが重要です。おむつ交換の際には、肌の状態をよく観察し、必要に応じて軟膏などを塗って、皮膚トラブルを防ぎます。

手術などで人工肛門や人工膀胱を造設されている方には、専用の装具の交換や管理など、特別な介助が必要です。これらのケアは、感染症を防ぐためにも、正しい手順で行うことが重要です。

排泄介助は、単に身体的なお手伝いをするだけでなく、その方の気持ちに寄り添うことも大切です。排泄はデリケートな問題であり、恥ずかしさや不安を感じている方もいるかもしれません。そのため、プライバシーに配慮し、落ち着いた雰囲気の中で介助を行うことが重要です。また、日頃からコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築くことで、その方が安心して排泄介助を受けられるように心がけましょう。

さらに、排泄を促すためにお腹を優しくマッサージしたり、排泄のリズムを整えるために、水分摂取や食事、睡眠などの生活習慣についてアドバイスすることも、排泄介助の一つです。家族や医療関係者と情報を共有し、その方に最適なケアを提供することが大切です。

| 対象者 | 介助内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| トイレまで歩くのが大変な方 | トイレへの誘導、見守り、衣服の着脱補助 | 安全に移動できるよう配慮 |

| 寝たきりなどでトイレに行けない方 | おむつ交換、皮膚の状態観察、軟膏塗布 | 清潔を保ち、皮膚トラブルを予防、こまめな交換 |

| 人工肛門・人工膀胱造設者 | 装具の交換・管理 | 感染症予防のため正しい手順で実施 |

| 全ての方 | プライバシー配慮、落ち着いた雰囲気、信頼関係構築、生活習慣アドバイス、関係者との情報共有 | 精神的なケア、個々に最適なケア提供 |

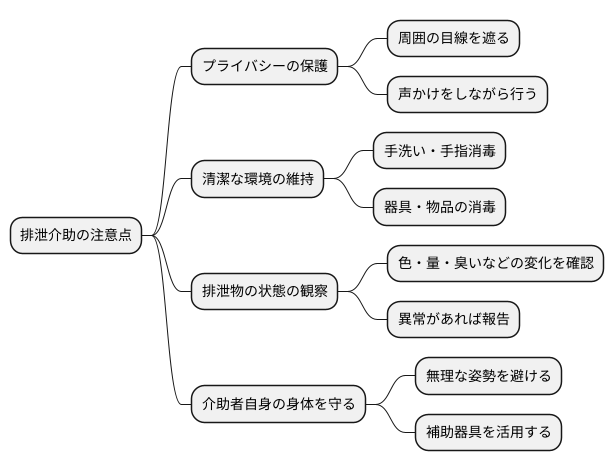

介助時の注意点

排泄介助は、要介護者の方の尊厳を守りながら、安全かつ快適に行うことが重要です。そのためには、様々な点に注意を払う必要があります。まず第一に、プライバシーの保護です。周囲の目線を遮るためにカーテンやパーテーションなどを用いたり、個室を利用したりするなどして、できる限り他人の目に触れないように配慮します。また、声かけも大切です。どんな介助をするのかを事前に優しく伝え、常に声をかけながら進めることで、安心感を与え、不安を和らげることができます。

次に、清潔な環境の維持も欠かせません。介助の前後には必ず石鹸と流水で丁寧に手洗いを行い、手指消毒も徹底することで、感染症の予防に努めます。使用した器具や物品も適切に消毒し、清潔に保つことが大切です。

また、排泄物の状態を観察することも重要な役割です。排泄物の色や量、臭いなどに変化がないか、毎回注意深く確認します。いつもと異なる点があれば、体調の変化の兆候かもしれません。便秘や下痢が続いたり、血が混じっていたりする場合は、速やかに医師や看護師に報告し、適切な対応を相談しましょう。

さらに、介助を行う介助者自身の身体にも気を配る必要があります。無理な姿勢で介助を行うと、腰痛などの身体的負担につながります。中腰の姿勢を避け、適切な体勢を維持するために、ベッドの高さを調整したり、スライドシートなどの補助器具を積極的に活用したりすることが重要です。自分の身体を守ることは、長く安全に介助を続けるためにも不可欠です。

これらの注意点を踏まえ、要介護者の方にとって安心できる排泄介助を提供することで、その方らしい生活を支えることができます。

心のこもった介助を

トイレのお手伝いは、ただ体の世話をするだけでなく、心と心が通じ合うことが大切です。相手の気持ちに寄り添い、優しく声をかけ、安心できる雰囲気を作ることで、信頼関係を築くことができます。トイレは、人にとってとても個人的な行為です。そのため、お手伝いを受ける方の不安や恥ずかしい気持ちを理解し、尊重することは、心のこもったお世話をする上で欠かせません。

お世話をしている間は、相手の生活のリズムや好きなこと、その人らしさを知ることができる良い機会です。例えば、朝起きてすぐトイレに行きたがるのか、それとも食後なのか。温かいお茶を飲みながらトイレに行きたいのか、それとも静かな環境を好むのか。そういった一人ひとりの違いを理解することで、より丁寧で、その人に合ったお世話をすることができます。会話を通して相手のことをよく知り、信頼関係を深めることは、より質の高いお手伝いへと繋がります。

トイレのお手伝いは、ただ排泄のサポートをするだけではありません。その方の生活全体を支え、毎日を心地よく過ごせるようにするための大切な役割を担っています。いつも温かい心で接し、相手のプライドを傷つけないように気を配りながら、真心を込めたお手伝いをすることが大切です。そうすることで、お手伝いを受ける方も、安心して毎日を過ごすことができるでしょう。生活のちょっとした変化に気づき、声をかけることも大切です。いつもと違う様子であれば、体調の変化かもしれません。医療関係者と連携を取り、適切な対応をすることで、健康管理にも繋がります。

| カテゴリー | ポイント |

|---|---|

| 心の繋がり |

|

| 個別対応 |

|

| 役割の重要性 |

|

| 健康管理 |

|