異食への理解と対応

介護を学びたい

先生、「異食」って、食べ物じゃないものを食べてしまうことですよね?どんな人がしてしまうんですか?

介護の研究家

そうだよ。食べ物でないものを口に入れてしまうことを「異食」と言うね。特に、もの忘れがひどくなる病気の人や、体の機能や判断力が弱っているお年寄りに多く見られるんだ。

介護を学びたい

どうしてそんなことをしてしまうんですか?

介護の研究家

原因は様々だけど、もの忘れがひどくなる病気の症状として現れたり、体の機能や判断力の低下によって、それが食べ物かどうか分からなくなってしまう場合もあるんだよ。だから、周りの人が環境を整えてあげることが大切なんだ。例えば、食べ物と薬を分けておく、危ないものを手の届かないところに置くなどね。

異食とは。

『異食』とは、食べ物ではないものを口に入れてしまうことです。食べられないものを飲み込んでしまうことを指します。この行動は、主に認知症の方によく見られます。認知症の行動・心理症状(BPSD)の一つです。体の機能や判断力の衰えが原因となることもあり、ご本人が気を付けるだけでは十分ではありません。周りの環境を整えることも非常に大切です。異食は、生活環境を改善することで防ぐことができます。例えば、食べ物と薬をはっきりと区別して置く、危険なものは手の届かない場所に移動するなど、工夫してみましょう。

異食とは

異食とは、食べ物ではないものを口に入れてしまう行動のことを指します。栄養価のないものだけでなく、体に害を及ぼす可能性のあるものまで口にしてしまうことがあります。具体的には、ボタンや紙くず、髪の毛といった身近にあるものから、土やチョーク、洗剤といった危険なものまで、様々なものが対象となります。乳幼児期には、何でも口に入れて確かめるという行動が見られるため、一過性のものとして捉えられることもあります。しかし、ある程度の年齢になってもこの行動が続く場合、または大人になってから始まる場合には、何らかの原因が隠されている可能性があります。

異食の原因は一つではなく、複雑に絡み合っていることがほとんどです。鉄分や亜鉛などの栄養不足によって異食が起こるという研究結果もあれば、発達障害や自閉スペクトラム症、知的障害といった発達上の特性に伴って見られる場合もあります。また、強いストレスや不安を感じている時、寂しさや退屈を紛らわすために無意識に異食行動に及んでしまうケースも少なくありません。さらに、強迫性障害や統合失調症といった精神疾患の一つの症状として異食が現れることもあります。 picaと呼ばれることもあります。

異食は、口にしたものによる感染症や中毒、消化器系の問題を引き起こす危険性があります。誤って大きなものを飲み込んでしまうと、窒息や消化管の閉塞といった生命に関わる事態に陥る可能性も否定できません。小さなお子さんであれば、保護者が周囲の環境に配慮することで異食行動を予防することができます。口に入れてしまいそうなものは手の届かない場所に置き、常に注意深く見守るようにしましょう。また、食事の内容を見直し栄養バランスを整えることも大切です。大人になってからの異食については、医療機関を受診し、原因を特定した上で適切な治療や支援を受けることが重要になります。自己判断で対処せずに、専門家の助言を仰ぎましょう。

| 異食とは | 食べ物ではないものを口に入れてしまう行動 |

|---|---|

| 対象物 | ボタン、紙くず、髪の毛、土、チョーク、洗剤など |

| 原因 |

|

| 危険性 |

|

| 予防と対策(乳幼児) |

|

| 予防と対策(大人) | 医療機関の受診、原因特定、適切な治療と支援 |

異食の原因を探る

異食とは、食べ物ではないものを口に入れてしまう行動のことです。この行動は、時に深刻な健康被害をもたらす可能性があるため、原因を理解し適切な対応をすることが重要です。異食の原因は実に様々で、一つに特定できることは稀です。特に、認知症の方は、脳の機能が低下することで、判断力が弱まり、食べ物とそうでないものの区別が難しくなることがあります。そのため、無意識のうちに異物を口に入れてしまう可能性があります。

また、体内の栄養状態も異食に影響を与えると考えられています。鉄分や亜鉛などの微量栄養素が不足すると、体は自然とそれらを補おうとするため、土や壁など、これらの栄養素を含んでいる(と体が誤認する)ものを口にしたくなるという説があります。このような栄養不足による異食は、特に貧血の症状が見られる場合に疑う必要があります。

さらに、心理的な要因も異食の大きな原因の一つです。強いストレスや不安、孤独感を感じていると、それらを紛らわすために異物を口にしてしまうことがあります。特に、子どもや高齢者、知的障害のある方などは、言葉で自分の気持ちをうまく伝えられない場合、異食という形で心の状態を表現することがあります。

過去のつらい経験や発達障害との関連性も指摘されています。例えば、幼少期の虐待やネグレクトなど、心に深い傷を負った経験が、異食行動につながる可能性があります。また、自閉スペクトラム症などの発達障害のある方の中には、感覚刺激を求めて異食行動をする場合も見られます。

このように、異食の原因は複雑に絡み合っていることが多く、原因を特定するためには、医療専門家や介護福祉士などによる丁寧な観察や聞き取り、必要に応じて血液検査などを行い、多角的に状態を把握することが不可欠です。そして、その原因に合わせた適切な対応をすることで、異食行動を軽減あるいは解消できる可能性があります。

| 異食の原因 | 詳細 | 特に関係する人 |

|---|---|---|

| 認知機能の低下 | 判断力低下により、食べ物とそうでないものの区別が困難になる | 認知症の方 |

| 栄養不足 | 鉄分や亜鉛などの微量栄養素の不足を補おうとする | 貧血の症状が見られる場合 |

| 心理的要因 | 強いストレス、不安、孤独感を紛らわすため | 子ども、高齢者、知的障害のある方 |

| 過去のつらい経験・発達障害 | 幼少期の虐待、ネグレクト、自閉スペクトラム症など | – |

異食の危険性

異食とは、食べ物ではないものを口にしてしまう行動のことです。紙や布、プラスチック、土、石など、様々なものが異食の対象となり、健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

まず、口にしたものが消化できない場合、腸閉塞を起こす危険性があります。腸閉塞とは、腸の内容物が詰まってしまい、腸が動かなくなる状態です。激しい腹痛や嘔吐、便秘などの症状が現れ、放置すると命に関わることもあります。特に、ティッシュペーパーやビニール袋などは、消化管内で詰まりやすく、腸閉塞のリスクを高めます。

次に、異食は誤嚥性肺炎のリスクも高めます。食べ物ではないものを口にすると、うまく飲み込めずに気管に入り込んでしまうことがあります。その結果、細菌が肺に侵入し、肺炎を引き起こすのです。高齢者や飲み込む力が弱い人などは、特に注意が必要です。

また、異物によって口の中や消化器官を傷つける可能性もあります。鋭利なものを飲み込んでしまうと、口の中、食道、胃、腸などを傷つけ、出血や炎症を引き起こすことがあります。傷口から細菌が侵入し、感染症を引き起こす危険性も懸念されます。

さらに、有害物質を含むものを飲み込んでしまった場合、中毒症状を引き起こす可能性があります。例えば、洗剤や殺虫剤、電池などは、体にとって有害な物質を含んでいます。誤って飲み込んでしまうと、深刻な中毒症状を引き起こし、場合によっては命に関わることもあります。

異食行動が見られた場合は、速やかに医療機関に相談することが重要です。医師は、異食の原因を特定し、適切な検査と治療を行います。原因によっては、心理的なサポートが必要な場合もあります。異食は、放置すると命に関わる危険性もあるため、早期発見、早期対応が大切です。

| 異食の危険性 | 詳細 |

|---|---|

| 腸閉塞 | 消化できないものを口にすることで腸が詰まり、激しい腹痛や嘔吐、便秘などの症状を引き起こす。放置すると命に関わることも。 |

| 誤嚥性肺炎 | 食べ物ではないものを飲み込めずに気管に入り込み、肺炎を引き起こす。高齢者や飲み込む力が弱い人は特に注意が必要。 |

| 口や消化器官の損傷 | 鋭利なものを飲み込むことで口の中、食道、胃、腸などを傷つけ、出血や炎症、感染症を引き起こす可能性がある。 |

| 中毒 | 有害物質を含むものを飲み込むことで、深刻な中毒症状を引き起こし、場合によっては命に関わることも。 |

異食への対処法

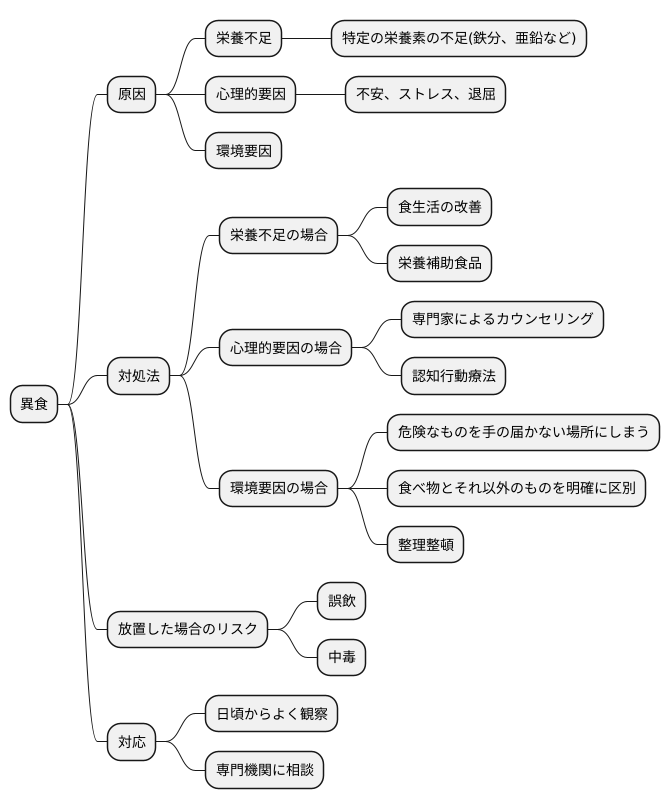

異食とは、食べ物ではないものを口に入れてしまう行動のことで、原因は栄養不足や心理的な要因、環境要因など様々です。そのため、対処法も原因に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。

まず、栄養不足が原因で異食行動が見られる場合、鉄分や亜鉛などの特定の栄養素が不足している可能性があります。この場合は、食生活の改善が第一です。栄養バランスのとれた食事を心がけ、不足している栄養素を積極的に摂取するようにしましょう。例えば、鉄分が不足している場合は、ひじきやレバーなどを食べる機会を増やすと良いでしょう。食生活の改善だけでは難しい場合は、医師や栄養士に相談し、栄養補助食品の活用も検討してみましょう。

次に、心理的な要因が考えられる場合、不安やストレス、退屈などが異食行動の引き金になっている可能性があります。根本的な原因に対処することが重要ですので、専門家によるカウンセリングを受けることをおすすめします。カウンセリングを通して、不安やストレスの原因を探り、心の状態を安定させるための方法を一緒に考えていきましょう。また、認知行動療法なども有効な手段の一つです。

さらに、生活環境を整えることも大切です。危険なものを手の届かない場所にしまうことはもちろん、食べ物とそれ以外のものを明確に区別できるようにしましょう。例えば、おもちゃや文房具などは、決まった場所にきちんと収納し、食べ物と混同しないように気をつけましょう。整理整頓された環境は、異食行動を未然に防ぐだけでなく、安心感も与えてくれます。

異食は放置すると、誤飲や中毒などの危険があります。周りの家族や介護者は、日頃からよく観察し、異食行動の兆候に気づいたら、すぐに専門機関に相談することが大切です。早期発見と適切な対応が、大切な人の健康を守ります。

周囲の理解と協力

異食を抱える人は、自らの意志で症状を制御することが難しい場合が多く、周囲の温かい理解と積極的な協力が欠かせません。そのため、家族や介護に携わる人は、異食の起こる理由や症状の特徴について正しい知識を身につけることが大切です。インターネットや書籍、医療機関などで情報を集め、異食に対する正しい理解を深めましょう。

異食行動を示す人の気持ちを尊重し、頭ごなしに叱責したり、無理に止めさせたりするのではなく、なぜそのような行動をとるのか、背景にある不安や苦痛を理解しようと努めることが重要です。例えば、寂しさやストレス、栄養不足、感覚刺激の欲求などが異食の背景にあることがあります。本人の気持ちを丁寧に聞き取り、共感的に寄り添う姿勢が大切です。

異食への適切な対応は、一人ですべてを担うのではなく、医療機関や専門家の力を借りることが重要です。医師や看護師、栄養士、作業療法士、言語聴覚士など、様々な専門家が異食への対応に携わっています。専門家は、異食の原因を特定するための詳しい検査や、行動療法、環境調整、栄養指導など、個々の状況に合わせた適切な支援を提供してくれます。必要に応じて、医療機関や地域にある相談窓口などを活用し、専門家のアドバイスや支援を受けましょう。

異食は、早期に発見し適切に対応することで、症状の改善や重症化を防ぐことが期待できます。周囲の人々が協力し、安全で安心できる環境を作ることが、異食を抱える人の生活の質の向上に繋がります。家庭内では、危険な物が容易に手に取れないように整理整頓し、誤飲を防ぐ工夫をしましょう。また、地域社会全体で異食への理解を深め、温かく包み込むような雰囲気を作ることが、異食を抱える人とその家族にとって大きな支えとなります。

| 理解と協力 | 異食は意志で制御困難。周囲の理解と協力が重要。家族や介護者は正しい知識を持つ。 |

|---|---|

| 共感と傾聴 | 叱責や無理強いはNG。背景にある不安や苦痛を理解。気持ちを聞き取り、共感的に寄り添う。 |

| 専門家との連携 | 医療機関や専門家の力を借りる。医師、看護師、栄養士、作業療法士、言語聴覚士などの支援。 |

| 早期発見と対応 | 早期発見と適切な対応で症状改善・重症化防止。安全で安心できる環境作り。 |

| 社会全体の理解 | 地域社会全体で異食への理解を深め、温かく包み込む雰囲気を作る。 |

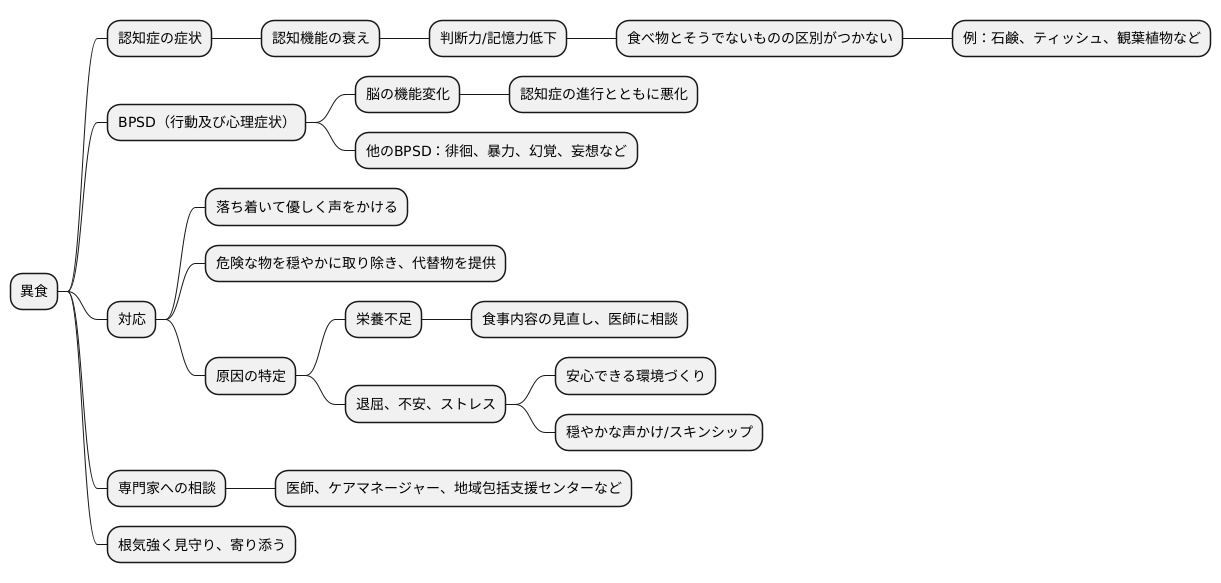

異食と認知症

認知症の症状の一つとして、食べられないものを口にしてしまう「異食」という行動が見られることがあります。これは、認知機能の衰えと深く関わっています。物事を判断する力や記憶力が低下することで、何が食べ物で何がそうでないかの区別がつかなくなるのです。例えば、石鹸やティッシュペーパー、観葉植物などを口にしてしまうケースが報告されています。

異食は、認知症に伴う周辺症状(BPSD行動及び心理症状)の一つとして考えられています。BPSDには、徘徊、暴力、幻覚、妄想など様々な症状がありますが、異食もその一つです。これらの症状は、脳の機能変化によって引き起こされると考えられており、認知症が進行するとともに悪化する可能性があります。

異食への対応としては、まず落ち着いて優しく声をかけることが大切です。慌てたり叱ったりすると、かえって不安や混乱を招き、症状を悪化させる恐れがあります。口にしたものが危険な物であれば、穏やかに取り除き、危険のない代替物を提供するなどの工夫をしましょう。

異食の原因を探ることも重要です。栄養不足が原因で異食が起こるケースもありますので、食事内容を見直したり、医師に相談して必要な栄養素を補うことも検討しましょう。また、退屈や不安、ストレスから異食に及ぶ場合もあります。その場合は、安心できる環境づくりを心掛け、穏やかな声かけやスキンシップを通して安心感を与えることが大切です。

異食は、単なる行動の問題として片付けるのではなく、認知症の症状の一つとして真剣に受け止め、適切な対応をすることが重要です。家族だけで抱え込まず、医師やケアマネージャー、地域包括支援センターなどに相談し、専門家の助言を受けるようにしましょう。そして、根気強く見守り、寄り添っていくことが大切です。