高齢者虐待防止法:大切な人を守るために

介護を学びたい

先生、「高齢者虐待防止法」って、介護と介助の両方に関係あるんですか?なんか紛らわしい…

介護の研究家

そうだね、確かに言葉が似ているね。高齢者虐待防止法は、主に介護や介助をする人が高齢者を虐待しないようにするための法律だよ。つまり、介護や介助の現場で起きやすい問題を防ぐための法律なんだ。

介護を学びたい

じゃあ、介護する人も介助する人も、この法律を知らないとダメってことですね。

介護の研究家

その通り!高齢者と接する人は、みんなこの法律について知っておく必要があるね。高齢者の人権を守り、安全な暮らしを支えるためにも大切な法律なんだよ。

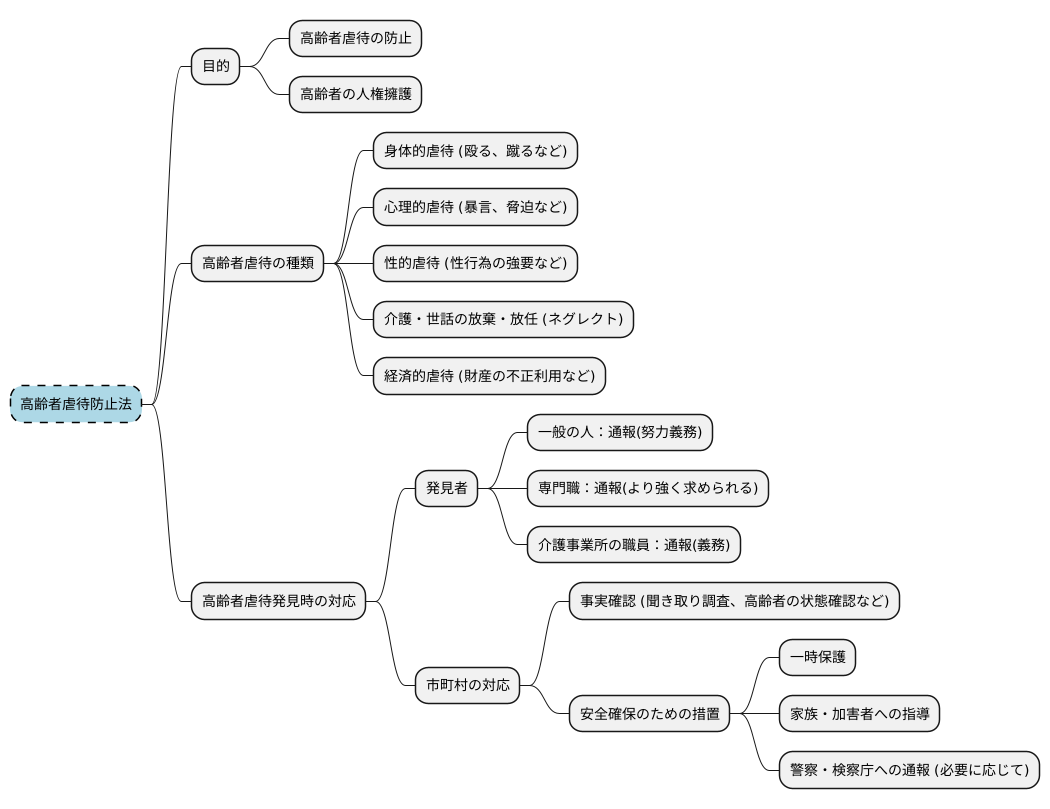

高齢者虐待防止法とは。

お年寄りの人権を守るための法律、『高齢者虐待防止法』では、「介護」と「介助」について説明します。この法律は、家で暮らすお年寄りや施設で暮らすお年寄りの人権を無視した行為を取り締まるものです。例えば、身体への暴力、心に傷を負わせる行為、お世話をひどく怠ること、不当にお金や財産を処分することなどがこれに当たります。虐待は、家庭内と施設内の二種類に分けられ、身体的な虐待、精神的な虐待、お世話をしないこと(ネグレクト)、性的な虐待、金銭に関する虐待の五種類があります。高齢者虐待に気付いた人は、市町村に通報するよう努めなければなりません。また、介護の仕事をしている人で、職場で虐待が起きている場合は、必ず通報する義務があります。

高齢者虐待とは

高齢者の虐待とは、お年寄りの尊厳を踏みにじり、心や体に傷を負わせる様々な行為を指します。これは、社会全体で真剣に取り組むべき重大な問題です。高齢者の虐待は、家族や介護者、あるいは施設職員など、身近な人物によって行われることが多く、見過ごされやすいという特徴があります。

身体的な虐待は、殴る、蹴る、叩くといった直接的な暴力だけでなく、無理やり身体を拘束したり、必要な薬を与えない、あるいは過剰に与えるといった行為も含まれます。このような行為は、高齢者に外傷や内出血、骨折などの深刻な怪我を負わせるだけでなく、強い恐怖心や不安感を与え、精神的な苦痛を伴うこともあります。

精神的な虐待は、暴言や脅迫、無視、侮辱など、言葉による暴力のことです。また、お年寄りの行動を必要以上に制限したり、他の家族と交流させないといったことも精神的な虐待に該当します。このような行為は、高齢者の自尊心を傷つけ、うつ病や不眠症などの精神的な疾患を引き起こす可能性があります。

介護の放棄・放任も深刻な虐待です。食事や入浴、排泄などの必要な世話を怠ったり、お年寄りを一人きりに放置する行為は、健康状態の悪化につながるだけでなく、孤独感や不安感を増大させます。

経済的な虐待は、お年寄りの年金や預貯金を無断で使用したり、財産を不正に処分する行為です。信頼関係を利用した悪質な行為であり、高齢者の生活基盤を奪うだけでなく、精神的な苦痛も与えます。

高齢者の虐待を発見した場合は、ためらわずに市町村の相談窓口や高齢者虐待防止センターなどに連絡することが大切です。早期発見・早期対応が、高齢者を守り、尊厳ある生活を保障するために不可欠です。

| 高齢者虐待の種類 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、無理な身体拘束、必要な薬を与えない・過剰に与える | 外傷、内出血、骨折、恐怖心、不安感、精神的苦痛 |

| 精神的虐待 | 暴言、脅迫、無視、侮辱、行動の過剰な制限、家族との交流遮断 | 自尊心の喪失、うつ病、不眠症などの精神疾患 |

| 介護の放棄・放任 | 食事、入浴、排泄などの世話の怠慢、放置 | 健康状態の悪化、孤独感、不安感の増大 |

| 経済的虐待 | 年金や預貯金の無断使用、財産の不正処分 | 生活基盤の喪失、精神的苦痛 |

虐待の発生場所

高齢者の虐待は、残念ながら家庭の中だけでなく、介護施設のような場所で起こる可能性があります。まず家庭内で起こる虐待を考えてみましょう。多くの場合、家族や親族といった近しい間の人間関係の中で発生します。日々の介護の負担が大きくなり疲れ切ってしまうことや、生活していく上でのお金のやりくりが難しくなることなどが、虐待につながる背景にあるケースも少なくありません。肉体的、精神的、経済的な様々な形で虐待は現れ、高齢者の尊厳を傷つけ、心身に深い苦痛を与えます。

次に、施設内で起こる虐待について見ていきましょう。介護施設では、職員による不適切な世話や他の入居者とのトラブルが原因で虐待が発生することがあります。例えば、職員が高齢者に対して乱暴な言葉遣いをしたり、必要な世話を怠ったりする身体的虐待。また、高齢者を無視したり、仲間外れにするような精神的虐待。さらに、高齢者のお金や持ち物を不適切に扱う経済的虐待も発生する可能性があります。高齢者同士のトラブルから、一方的な嫌がらせやいじめといった虐待に発展するケースもあります。

高齢者の方々は、身体の機能や頭の働きが弱くなってきているため、虐待を受けていても周りの人に助けを求めることが難しい場合があります。また、家族や職員に迷惑をかけたくないという思いから、虐待されている事実を隠そうとする方もいます。だからこそ、周りの人たちがいつも以上に注意深く見守り、異変に気付くことが大切です。早期発見のためには、高齢者の様子の変化に敏感になり、少しでもおかしいと感じたら、ためらわずに相談窓口に連絡することが重要です。高齢者の安全・安心を守るためには、社会全体でこの問題に取り組む必要があります。

| 虐待の発生場所 | 虐待の要因 | 虐待の種類 | 高齢者の対応 |

|---|---|---|---|

| 家庭内 | 介護負担の増大、経済的困難など | 身体的虐待、精神的虐待、経済的虐待 | 助けを求めるのが困難、虐待を隠そうとする |

| 施設内 | 職員による不適切な世話、入居者間のトラブル | 身体的虐待、精神的虐待、経済的虐待、高齢者同士のいじめ |

虐待の種類

高齢者の虐待は、大きく分けて五つの種類に分けられます。一つ目は身体的な虐待です。これは、殴る、蹴るといった直接的な暴力だけでなく、不必要な身体の拘束や薬の過剰な服用なども含まれます。例えば、高齢者の行動を制限するために必要以上にベッドに縛り付けたり、不穏な様子を抑えるために過剰に薬を投与するといった行為は、身体的な虐待にあたります。

二つ目は心理的な虐待です。これは、暴言や脅迫、無視などによって高齢者に精神的な苦痛を与える行為です。例えば、高齢者を怒鳴りつけたり、言うことを聞かないと施設から追い出すと脅したり、会話や交流を意図的に避けるといった行為は、心理的な虐待に該当します。言葉による暴力も、高齢者の心に深い傷を負わせる可能性があります。

三つ目は世話の放棄、いわゆる放置です。食事や入浴、トイレの介助といった必要な世話を怠る行為を指します。十分な食事を与えなかったり、不衛生な状態を放置したり、排泄の介助を怠るといった行為は、高齢者の健康状態を悪化させるだけでなく、人間としての尊厳を損なう行為です。

四つ目は性的な虐待です。高齢者に対する性的な行為や嫌がらせを指します。高齢者の意思に反して性的な行為を強要したり、性的な言葉を投げかけたり、裸にするなど、高齢者の尊厳を著しく傷つける行為です。

五つ目は経済的な虐待です。年金や貯蓄の不正な使用や、不動産の無断での売却など、高齢者の財産を不当に扱う行為を指します。高齢者の同意なしに預金を引き出したり、自宅を勝手に売却するといった行為は、高齢者の生活基盤を奪う重大な犯罪行為です。

これらの虐待は、一つだけで起こる場合もあれば、いくつかが組み合わさって起こる場合もあります。例えば、身体的な虐待と心理的な虐待が同時に行われる、経済的な虐待と放置が同時に行われるといったケースも少なくありません。高齢者虐待を発見した場合は、速やかに関係機関に相談することが重要です。

| 高齢者虐待の種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 身体的虐待 | 殴る、蹴るといった直接的な暴力だけでなく、不必要な身体の拘束や薬の過剰な服用なども含まれます。 | 必要以上にベッドに縛り付ける、不穏な様子を抑えるために過剰に薬を投与する |

| 心理的虐待 | 暴言や脅迫、無視などによって高齢者に精神的な苦痛を与える行為 | 高齢者を怒鳴りつける、言うことを聞かないと施設から追い出すと脅す、会話や交流を意図的に避ける |

| 世話の放棄(放置) | 食事や入浴、トイレの介助といった必要な世話を怠る行為 | 十分な食事を与えない、不衛生な状態を放置する、排泄の介助を怠る |

| 性的虐待 | 高齢者に対する性的な行為や嫌がらせ | 高齢者の意思に反して性的な行為を強要する、性的な言葉を投げかける、裸にする |

| 経済的虐待 | 年金や貯蓄の不正な使用や、不動産の無断での売却など、高齢者の財産を不当に扱う行為 | 高齢者の同意なしに預金を引き出す、自宅を勝手に売却する |

法律による保護

高齢者の尊厳を守り、安心できる暮らしを支えるために、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」、いわゆる「高齢者虐待防止法」が制定されています。この法律は、高齢者に対する虐待を防止し、高齢者の人権を守ることを目的としています。

この法律では、高齢者虐待を身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、経済的虐待の五つの種類に分類しています。殴る、蹴るのなどの身体への暴力はもちろんのこと、暴言や脅迫などの精神的な苦痛を与える行為も虐待にあたります。また、性的な行為を強要したり、介護を放棄したり、財産を不正に利用する行為も法律で禁じられています。

高齢者虐待を発見した場合は、市町村に通報することが努力義務とされています。これは、道徳的、倫理的に通報することが望ましいとされているという意味です。特に、介護や医療などの専門職に従事する人は、業務上高齢者虐待を発見しやすい立場にあるため、通報がより強く求められます。もし、介護事業所の職員が、事業所内で高齢者虐待を発見した場合は、法律により市町村に通報することが義務付けられています。

通報を受けた市町村は、速やかに虐待の事実確認を行います。その際、関係者からの聞き取り調査や、高齢者の心身の状態の確認などを行います。そして、虐待の事実が確認された場合、市町村は高齢者の安全を確保するために必要な措置を講じます。例えば、高齢者を施設に一時的に保護したり、家族や加害者への指導を行ったりします。また、必要に応じて警察や検察庁に通報することもあります。高齢者虐待は、早期発見と適切な対応が重要です。高齢者虐待を疑う場合は、ためらわずに市町村の相談窓口に連絡しましょう。

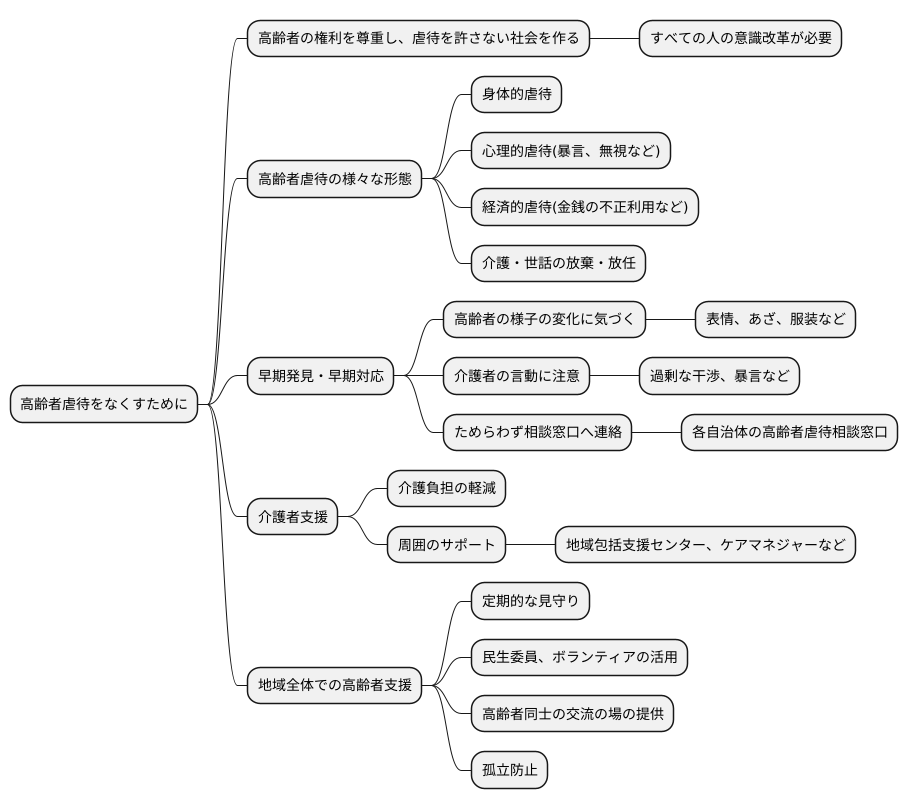

私たちができること

高齢者の尊厳を守るため、虐待をなくすには、社会全体で高齢者の権利を大切にし、虐待を許さないという強い気持ちを持つことが必要です。高齢者虐待は、身体的な暴力だけでなく、暴言や無視、金銭の不正利用など様々な形があります。高齢者は身体機能や認知機能の低下により、自ら声をあげることが難しい場合もあるため、周囲の気づきが重要です。

日頃から高齢者の様子を注意深く見て、少しでも変化があれば、関心を持ちましょう。例えば、以前は明るい表情だった人が元気をなくしたり、体に説明できないあざができたり、服装がいつもと違っていたりする場合は、虐待の兆候かもしれません。また、介護者が高齢者に対して過剰に干渉したり、暴言を吐いたりする様子が見られた場合も、注意が必要です。

虐待の兆候が見られたら、ためらわずに相談窓口に連絡しましょう。各自治体には高齢者虐待の相談窓口が設置されており、専門の相談員が対応してくれます。相談内容は秘密厳守なので、安心して相談することができます。早期発見・早期対応が、高齢者の安全を守る上で重要です。

介護をする家族や親族を支えることも、虐待の予防につながります。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。介護者は、一人で抱え込まずに、周りの人に助けを求めることが大切です。地域包括支援センターやケアマネジャーなどに相談することで、適切な支援やサービスを受けることができます。介護者の負担を軽減することで、虐待のリスクを減らすことができます。

高齢者を地域全体で支える仕組みを作ることで、高齢者が安心して暮らせる社会を実現できます。例えば、地域住民が定期的に高齢者の様子を見に行く、民生委員やボランティアが高齢者の話し相手になる、といった活動を通して、高齢者を見守る体制を作ることができます。また、高齢者向けの交流の場を設けることで、社会とのつながりを維持し、孤立を防ぐことも重要です。高齢者虐待は決して他人事ではありません。私たち一人ひとりが問題意識を持ち、行動することで、高齢者の尊厳を守り、安心して暮らせる社会を築いていくことができます。

相談窓口の活用

高齢者の虐待でお困りの際は、一人で悩まず、まずは相談窓口をご利用ください。お住まいの市区町村の窓口や高齢者相談センターなどで、相談を受け付けています。相談の内容はもちろんのこと、相談した方の名前などの個人情報は守られますので、ご安心ください。相談はご本人様だけでなく、ご家族、ご近所の方、介護に携わる方など、どなたでも可能です。少しでも虐待ではないかと心配なことがある場合、ためらわずにご相談ください。

相談窓口には、高齢者の虐待に関する知識と経験が豊富な相談員がいます。相談員は、お話しいただいた状況を丁寧に聞き取り、適切な助言を行います。虐待の状況によっては、警察や弁護士などの関係機関と連携し、具体的な解決策を検討します。例えば、虐待をしている人への指導や、一時的に安全な場所への避難の手配なども行います。また、介護に疲れてしまったり、虐待をしてしまうかもしれないと悩んでいる介護者の方からの相談も受け付けています。介護の負担を軽くするためのサービスの紹介や、介護方法の助言なども行っていますので、一人で抱え込まずにご相談ください。虐待の初期段階で相談することで、事態が悪化するのを防ぎ、高齢者の方の安全を確保することができます。相談窓口は、高齢者の虐待を防ぎ、高齢者が安心して暮らせるようにするための大切な役割を担っています。相談窓口を積極的に利用することで、高齢者の皆様が安心して暮らせる地域社会を作りましょう。

| 相談内容 | 対象者 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 高齢者虐待の相談 | 高齢者本人、家族、近隣住民、介護関係者など | 状況の聞き取り、助言、関係機関との連携、解決策の検討(指導、避難の手配など) |

| 介護負担に関する相談 | 介護者 | サービス紹介、介護方法の助言 |