つながる力:異業種交流で拓く介護の未来

介護を学びたい

先生、『異業種交流』って保健、医療、介護の人たちだけが交流すればいいんじゃないんですか?どうして色々な仕事の人や地域の人も巻き込む必要があるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに保健、医療、介護の関係者だけで連携をとることも大切だけど、それだけでは十分とは言えないんだ。例えば、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、医療や介護だけでなく、買い物や食事、家の修理といった日常生活の支援も必要になるよね?

介護を学びたい

なるほど。たしかにそうですね。でも、それって介護とは関係ないですよね?

介護の研究家

そう思うかもしれないけど、高齢者が健康に生活するためには、医療や介護だけでなく、様々なサービスが必要になる。だから、色々な仕事の人や地域の人も一緒に考えて、地域全体で支える仕組みを作る必要があるんだ。それが『異業種交流』の目的だよ。

異業種交流とは。

『異業種交流』とは、健康や医療、介護といった福祉に関わる様々な職業の人々が交流し、介護が必要な人たちの要望を満たすための取り組みのことです。具体的には、健康や医療、介護の仕事をしている人たちだけでなく、役所の職員や社会福祉協議会、NPO、地域住民など、みんなで協力して地域で包括的な介護の仕組みを進めていくことが大切です。

はじめに

年を重ねる人が増えている今の世の中、介護はとても大切な問題となっています。誰もが安心して暮らせるように、質の高い介護サービスを提供するには、これまでのやり方とは違う新しい方法が必要です。そこで今注目されているのが、異業種交流です。違う分野の知恵や経験を合わせることで、介護の質を良くしたり、効率的にしたり、新しいサービスを生み出すことにつながると期待されています。

介護の現場は、人手不足や業務の負担が大きな問題です。そこで、例えば、機械を作る会社や運送会社などの技術を取り入れることで、介護の負担を軽くすることができます。体に負担の少ない道具を開発したり、食事や日用品の運搬を効率化したりすることで、介護する人とされる人、両方の負担を減らすことができます。また、IT企業との連携も重要です。健康状態を管理する仕組みや、離れて暮らす家族と連絡を取り合うシステムを導入することで、より安心で快適な生活を送ることができます。

異業種交流は、新しいサービスを生み出す力も持っています。例えば、旅行会社と協力して、高齢者向けの旅行プランを企画したり、飲食店と協力して、栄養バランスのとれた食事の宅配サービスを始めたりすることができます。このような取り組みは、高齢者の社会参加を促し、生活の質を高めることにつながります。

異業種交流を進めるためには、それぞれの分野が持つ強みを生かし、協力していくことが大切です。お互いの考えや技術を共有し、共通の目標に向かって取り組むことで、より良いサービスを生み出すことができます。高齢化社会が進む中で、異業種交流は、介護の未来をより良くしていくための重要な鍵となるでしょう。

| 課題 | 連携先 | 連携による効果 |

|---|---|---|

| 人手不足、業務負担 | 製造業、運送業 | 負担の少ない道具開発、食事/日用品運搬の効率化 |

| 健康管理、家族との連絡 | IT企業 | 健康管理システム、連絡システムの導入 |

| 高齢者の社会参加、生活の質向上 | 旅行会社、飲食店 | 高齢者向け旅行プラン、栄養バランスの良い食事宅配 |

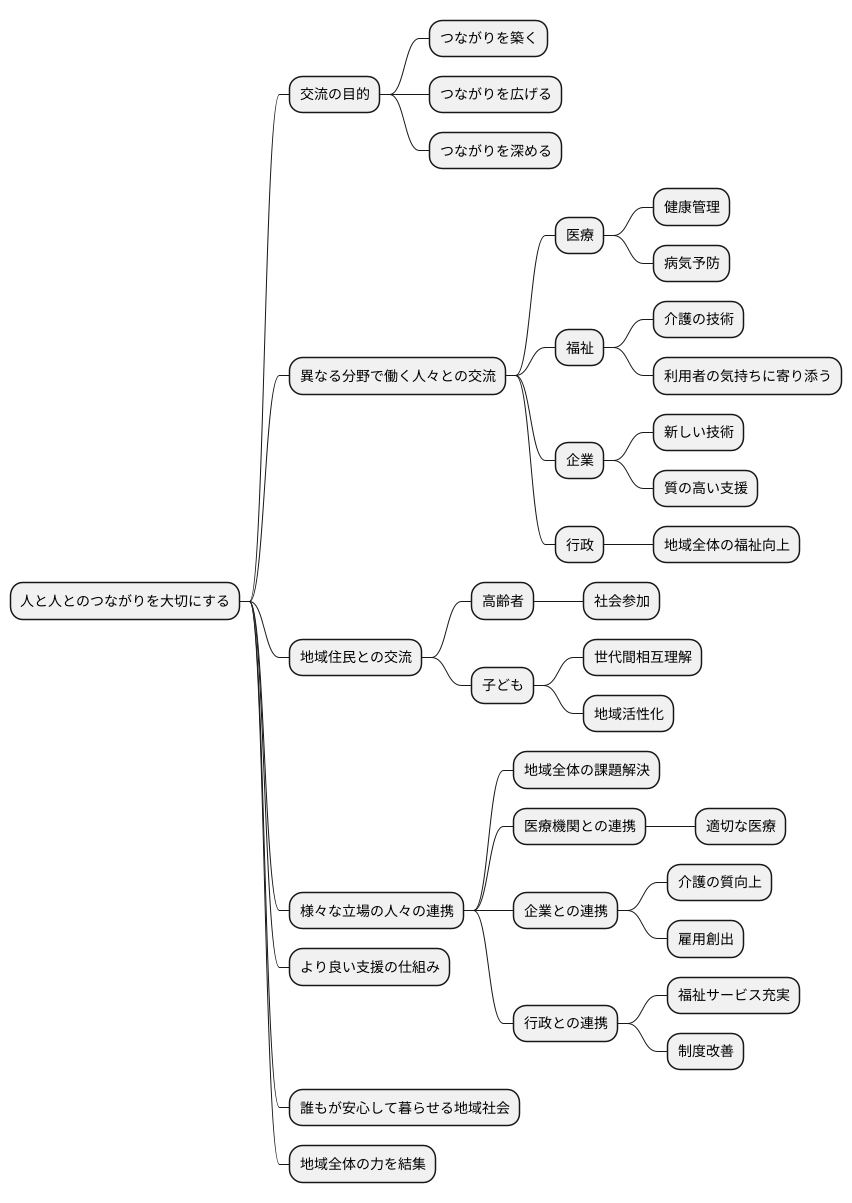

交流の目的

人と人とのつながりを大切にすることは、誰にとっても豊かな暮らしを送る上で欠かせません。特に、高齢の方や支援を必要とする方にとっては、社会とのつながりが心身の健康維持に大きな役割を果たします。交流の目的は、まさにこのつながりを築き、広げ、深めることにあります。

異なる分野で働く人々が集まり、それぞれの経験や知識を共有することで、今まで見えていなかった視点や発想が生まれます。例えば、医療の現場で働く方からは、健康管理や病気予防の知識を得ることができますし、福祉の現場で働く方からは、介護の技術や利用者の気持ちに寄り添う方法を学ぶことができます。また、企業の方からは、新しい技術やサービスを取り入れることで、より効率的で質の高い支援を提供するためのヒントを得られるでしょう。行政の方との協力は、地域全体の福祉の向上に欠かせません。

地域住民の方々との交流も重要です。高齢の方にとっては、地域の中で役割を持ち、社会参加することは大きな喜びにつながります。子どもたちとの交流は、世代間の相互理解を深め、地域社会全体の活性化にも貢献します。

様々な立場の人々が連携することで、それぞれの強みを活かし、地域全体の課題解決に貢献することができます。例えば、医療機関との連携は、利用者の健康状態を的確に把握し、適切な医療を提供することに役立ちます。企業との連携は、新しい技術やサービスを導入することで、介護の質を向上させるだけでなく、雇用を生み出すことにもつながる可能性を秘めています。行政との連携は、地域全体の福祉サービスの充実や制度の改善に不可欠です。

それぞれの専門知識や経験を持ち寄り、知恵を出し合うことで、より良い支援の仕組みを築き、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現することができます。高齢の方や支援を必要とする方が、住み慣れた地域で、自分らしく、生き生きと暮らせるように、交流を通して地域全体の力を結集していくことが大切です。

具体的な事例

様々な業種が協力することで、介護の現場はより豊かになり、地域全体にも良い影響が広がっています。その具体的な例をいくつかご紹介しましょう。

ある地域では、農家の方々と介護施設が手を組み、施設の庭で野菜作りに取り組んでいます。利用者の方々は土に触れ、種をまき、水をやり、育っていく野菜を日々観察します。この農業体験は、利用者の方々に生きがいを感じてもらうための貴重な機会となっています。そして、収穫した新鮮な野菜は、利用者の方々と職員が一緒に調理し、皆で味わいます。自分で育てた野菜を食べる喜びは大きく、食への関心も高まります。また、新鮮な野菜を食べることで健康増進にもつながり、一石二鳥です。

別の地域では、地元の企業が開発した見守りシステムを介護施設に導入しています。このシステムは、利用者の方々の状態を常に把握し、異変があればすぐに職員に知らせることができます。これにより、転倒などの事故を未然に防ぎ、利用者の方々の安全を確保することに役立っています。職員も安心して業務に取り組むことができ、介護の質の向上につながっています。

さらに、地域の商店街と介護施設が連携している例もあります。商店街の店主たちは、施設の利用者の方々の買い物支援を行ったり、一緒にイベントを開催したりしています。これらの活動を通して、利用者の方々は地域社会とのつながりを深め、社会参加の機会を増やすことができています。また、商店街にも活気が出て、地域全体の活性化にも貢献しています。

このように、異なる業種が協力し合うことで、介護サービスの質の向上だけでなく、利用者の方々の生活の質の向上、そして地域活性化にもつながるのです。今後、さらに多くの地域でこのような取り組みが広がっていくことが期待されます。

| 連携主体 | 取り組み内容 | 効果(利用者) | 効果(その他) |

|---|---|---|---|

| 農家 × 介護施設 | 施設の庭で野菜作り、収穫、調理、食事 | 生きがい、食への関心向上、健康増進 | – |

| 地元企業 × 介護施設 | 見守りシステムの導入 | 安全確保 | 職員の安心、介護の質向上 |

| 商店街 × 介護施設 | 買い物支援、イベント開催 | 社会参加機会の増加、地域社会とのつながり強化 | 商店街の活性化、地域活性化 |

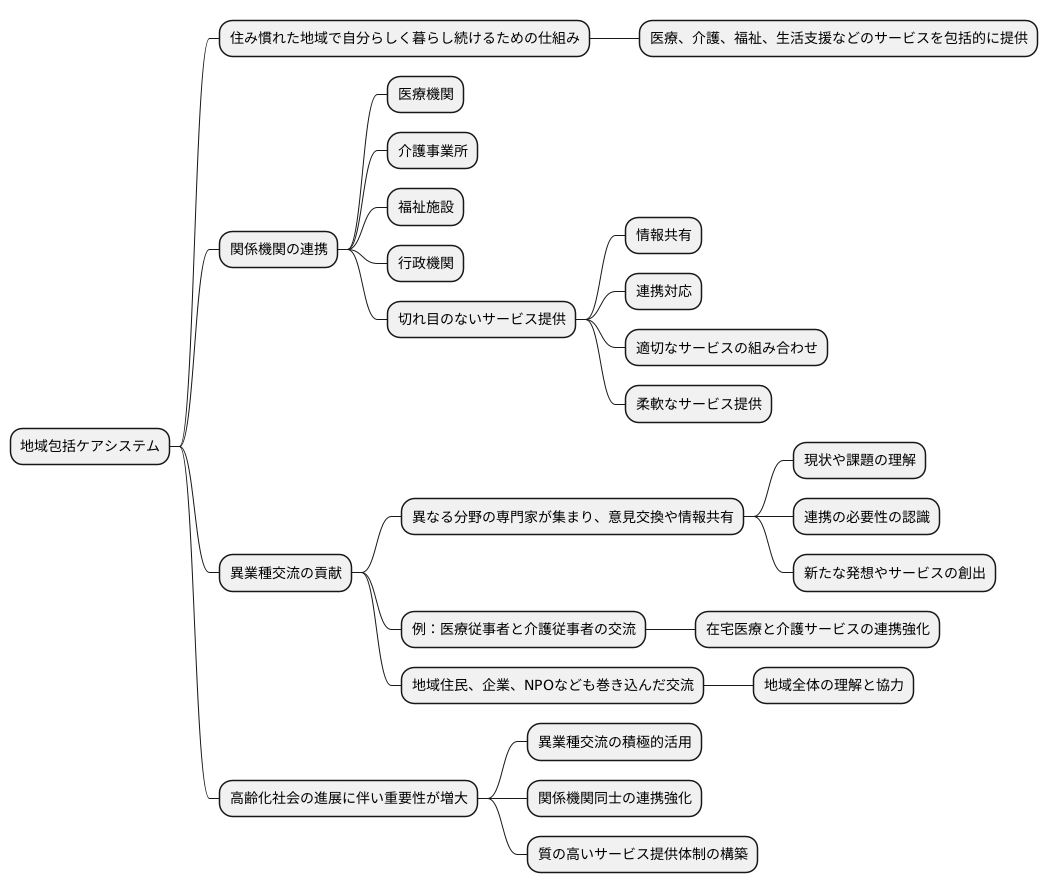

地域包括ケアシステムとの関係

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けられるよう、医療、介護、福祉、生活支援などのサービスを包括的に提供する仕組みです。このシステムは、高齢化が進む中で、誰もが安心して老後を過ごせる地域社会を実現するために不可欠なものです。

地域包括ケアシステムを構築するためには、医療機関、介護事業所、福祉施設、行政機関など、様々な関係機関が連携し、それぞれの専門性を活かしながら、切れ目のないサービスを提供することが重要です。例えば、病院での治療を終えた高齢者が自宅に戻った後も、訪問看護や介護サービスをスムーズに利用できるように、関係機関が情報を共有し、連携して対応する必要があります。また、高齢者の状態や希望に応じて、適切なサービスを組み合わせ、柔軟に提供することも求められます。

異業種交流は、この地域包括ケアシステムの構築に大きく貢献します。異なる分野の専門家が集まり、意見交換や情報共有を行うことで、それぞれの分野の現状や課題を理解し、連携の必要性を認識することができます。また、異業種交流を通じて、新たな発想やサービスの創出につながることもあります。例えば、医療従事者と介護従事者が交流することで、在宅医療と介護サービスの連携強化策が生まれる可能性があります。さらに、地域住民や企業、NPOなども巻き込んだ異業種交流は、地域全体の理解と協力を得ながら、地域包括ケアシステムを推進していく上で大きな力となります。

高齢化社会の進展に伴い、地域包括ケアシステムの重要性はますます高まっています。異業種交流を積極的に活用することで、関係機関同士の連携を強化し、地域住民一人ひとりのニーズに応じた、質の高いサービス提供体制を構築していくことが重要です。

今後の展望

これから先、介護を取り巻く状況は大きく変わっていくことが予想され、それに合わせて様々な新しい取り組みが必要になってきます。その中でも特に、科学技術の活用は今後ますます重要性を増していくと考えられます。例えば、遠く離れた場所からでも医療行為の一部を行うことができる遠隔医療や、人の知能を模倣した計算機システムを活用した介護支援システムなどを導入することで、より効率的で質の高い介護サービスを提供することができるようになります。

また、異なる業種同士が交流する場を作ることも重要です。行政や関係団体が中心となって、情報交換や協力関係を築くための場を設けることで、今までにない協力体制が生まれたり、地域ごとの問題解決につながったりすることが期待されます。異なる業種間で交流を深めるためには、それぞれの分野の知識や、人と人とが円滑に意思疎通するための能力を身につけた人材を育成することも欠かせません。このような人材を育成することで、より効果的な連携を実現できるようになります。

高齢化が進むにつれて、介護を取り巻く環境は常に変化しています。そのため、常に新しい考え方を取り入れ、地域社会全体のニーズに合った介護サービスを提供していくことが求められます。異なる業種同士が交流することで、様々な視点や考え方を共有し、地域社会全体のニーズを捉え、より良いサービス提供体制を構築していくことが期待されます。これにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援体制を強化していくことが重要です。また、介護に従事する人々の負担を軽減し、より働きやすい環境を整備していくことも、今後の展望において重要な課題です。科学技術の進歩や社会構造の変化を的確に捉え、地域社会全体で高齢者を支える仕組みを構築していく必要があります。

| 課題 | 取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 介護サービスの効率化と質の向上 | 遠隔医療やAIを活用した介護支援システムの導入 | より効率的で質の高い介護サービスの提供 |

| 地域ごとの問題解決と協力体制の構築 | 行政や関係団体による異業種交流の場の創出 | 新たな協力体制の構築、地域問題の解決 |

| 異業種間連携の強化 | 異業種間コミュニケーション能力を持つ人材育成 | より効果的な異業種連携の実現 |

| 変化するニーズへの対応 | 常に新しい考え方を取り入れ、地域ニーズに合ったサービス提供 | 地域社会全体のニーズを捉えたサービス提供体制の構築 |

| 高齢者の生活支援 | 地域社会全体で高齢者を支える仕組みづくり | 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援体制強化 |

| 介護従事者の負担軽減 | 働きやすい環境整備 | 介護従事者の負担軽減、より働きやすい環境の実現 |

まとめ

高齢化が進む現代社会において、質の高い介護を提供し、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現することは喫緊の課題です。その実現のためには、介護業界だけの努力では限界があり、異業種との交流・連携が欠かせません。異なる分野の知識や経験を組み合わせることで、これまでにない発想や技術革新が生まれ、介護サービスの質の向上、効率化、そして全く新しいサービスの創出につながる可能性を秘めているからです。

例えば、IT企業との連携は、介護記録システムのデジタル化や遠隔医療の導入を促進し、業務効率の改善や利用者の利便性向上に貢献します。また、製造業との連携は、介護ロボットや福祉用具の開発に繋がり、身体的な負担の軽減や自立支援を促進します。さらに、食品業界との連携は、栄養バランスのとれた食事提供や、食べやすさに配慮した食品開発に役立ちます。このように、異業種交流は介護サービスの多様化と質の向上に大きく貢献するのです。

地域包括ケアシステムの構築においても、異業種交流は重要な役割を担います。医療機関、介護事業者、行政、地域住民など、様々な主体が連携し、地域全体の資源を有効活用することで、住み慣れた地域で、誰もが自分らしい生活を継続できるよう支援していくことが重要です。高齢者の増加に伴い、介護ニーズはますます多様化・複雑化していくことが予想されます。地域包括ケアシステムをしっかりと構築するためにも、異業種交流は必要不可欠です。

今後、ますます高齢化が進む中で、異業種交流の重要性はさらに高まっていくでしょう。介護業界だけでなく、様々な分野の企業や団体が積極的に連携し、新たな発想や技術を介護現場に導入していくことが重要です。関係者間の協力体制を強化し、持続可能な介護システムを構築していくことが、高齢化社会における課題解決、そして未来の社会を支える上で欠かせません。高齢者が安心して暮らせる社会、そして介護に関わる人々がやりがいを感じられる社会の実現のため、異業種交流を積極的に推進していく必要があるのです。

| 連携の対象 | 連携による効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| IT企業 | 介護記録システムのデジタル化、遠隔医療の導入による業務効率改善と利用者の利便性向上 | 介護記録システム、遠隔医療 |

| 製造業 | 介護ロボットや福祉用具の開発による身体的負担軽減と自立支援促進 | 介護ロボット、福祉用具 |

| 食品業界 | 栄養バランスのとれた食事提供、食べやすさに配慮した食品開発 | 栄養バランスのとれた食事、食べやすい食品 |

| 医療機関、行政、地域住民等 (地域包括ケアシステム) |

地域全体の資源の有効活用による住み慣れた地域での生活継続支援 | – |