高齢者医療確保法:安心できる医療体制とは?

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?高齢者医療確保法と何か関係があるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かに似ていますが、「介護」は食事や入浴など日常生活の支援全体を指し、「介助」はその一部で、特定の動作を支えることを言います。例えば、服を着るのを手伝うのは「介助」で、食事や入浴、着替えなど日常生活全般を支援する行為が「介護」です。高齢者医療確保法は、高齢者の医療の提供体制を確保するための法律で、介護保険制度とは別の法律です。高齢者医療確保法の中に「介護」や「介助」という言葉は直接出てきませんが、高齢者の医療費の負担軽減や、医療サービスの提供体制の確保を通して、高齢者の生活を支えるという意味で間接的に関係していますね。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の中に「介助」が含まれるのですね。高齢者医療確保法は医療費の負担軽減なんですね。では、介護保険制度とはどう違うのですか?

介護の研究家

その通りです。介護保険制度は、加齢に伴って要介護状態になった高齢者を支えるための社会保険制度です。要介護認定を受けた人が、介護サービスを受けるための費用を負担する仕組みですね。高齢者医療確保法とは別の法律ですが、どちらも高齢者の生活を支えるという点で深く関わっています。

高齢者医療確保法とは。

お年寄りの方の医療を支えるための法律、『高齢者の医療の確保に関する法律』(略して高齢者医療確保法)にある、『介護』と『介助』という言葉について説明します。

法律の目的と概要

この法律は、高齢者が安心して医療を受けられる社会を作ることを目指しています。 近年の高齢化の進み具合は目覚ましく、それに伴い医療にかかるお金が増えたり、医療を提供できる場所や人が足りなくなったりといった問題が深刻になっています。この法律は、こうした問題にしっかりと向き合い、高齢者が適切な医療を受けられるようにするためのものです。

具体的には、医療費の負担を軽くするための取り組みや、医療を提供する仕組みを整えること、そして介護サービスとの連携をより強固にすることなどが定められています。高齢者の医療を取り巻く現状と課題をしっかりと把握し、将来もずっと続けられる医療体制の構築を目指しているのです。

この法律のおかげで、高齢者は安心して医療を受け、健康な生活を送ることが期待されます。質の高い医療サービスをきちんと保証することで、高齢者の生活の質を高めることにつながります。また、これから生まれてくる世代に負担をかけすぎないためにも、将来も続けられる医療制度を作っていくことが大切です。高齢者の医療を確保するためのこの法律は、これらの問題を解決するために重要な役割を担っています。

医療費の負担軽減については、所得に応じた負担割合を設定することで、低所得の高齢者も安心して医療を受けられるように配慮されています。また、医療機関への支払方法の見直しや、ジェネリック医薬品の利用促進など、様々な角度から負担軽減への取り組みが進められています。

医療提供体制の整備に関しては、地域ごとの医療機関の連携強化や、在宅医療の推進、医療従事者の育成などが挙げられます。高齢者が住み慣れた地域で安心して医療を受けられるよう、地域包括ケアシステムの構築も重要な課題となっています。

介護サービスとの連携強化は、医療と介護の切れ目のないサービス提供を実現するために不可欠です。医療機関と介護事業所間の情報共有や、退院支援の充実などを通じて、高齢者がスムーズに在宅復帰できるよう支援体制が整えられています。

| 目的 | 具体的な施策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 高齢者が安心して医療を受けられる社会の実現 |

|

|

|

||

|

||

|

医療費の負担軽減

高齢化が進む社会において、医療費の負担軽減は高齢者の生活を守る上で欠かせない要素です。医療費の負担が大きくなると、経済的な理由で病院に行くのをためらう人が出てきてしまいます。必要な治療を受けられないまま病気が悪化してしまう恐れもあります。このような事態を防ぐため、高齢者医療確保法には様々な支援策が設けられています。

一つは、収入が少ない高齢者の窓口負担を軽くする制度です。一定の収入以下の人は、医療費の自己負担割合が少なくなります。これにより、生活にゆとりがない高齢者も安心して医療機関を受診できます。健康診断や予防接種なども気軽に受けやすくなり、病気の早期発見・早期治療に繋がります。

また、高額な医療費がかかった場合の負担を軽くする仕組みもあります。自己負担限度額が設定されているため、どれだけ医療費が高額になっても、一定額以上の負担はなくなります。これは、大きな病気や怪我で長期の入院が必要になった場合でも、経済的な不安を抱えることなく治療に専念できることを意味します。

これらの制度は高齢者の健康を守るだけでなく、健康寿命を延ばすことにも繋がります。金銭的な心配をせずに医療を受けられる環境を作ることは、高齢者が健康で活力ある生活を送る上でとても大切です。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためにも、医療費の負担軽減は重要な課題であり、更なる充実が期待されています。

| 制度 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 低所得者向け負担軽減 | 収入が少ない高齢者の窓口負担を軽くする |

|

| 高額医療費負担軽減 | 高額な医療費がかかった場合の負担を軽くする(自己負担限度額を設定) |

|

医療提供体制の整備

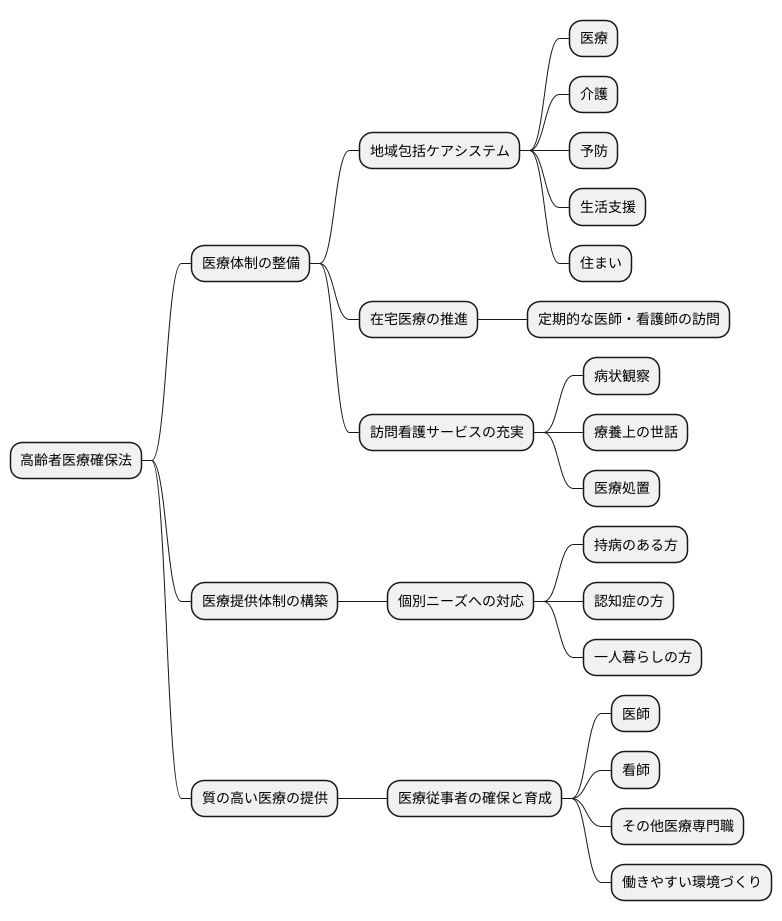

高齢化が進む中で、医療を必要とするお年寄りが安心して暮らせるよう、医療体制の整備は大変重要です。高齢者医療確保法は、お年寄りに必要な医療を提供するための仕組み作りについて定めています。この法律は、医療機関と介護施設が連携を強めることで、お年寄りが住み慣れた地域で必要な医療や介護を受けられるようにすることを目指しています。これは「地域包括ケアシステム」と呼ばれ、医療だけでなく、介護、予防、生活支援、住まいといった様々なサービスを、地域全体で提供していくという考え方です。

在宅医療の推進も重要な要素です。病院ではなく、自宅で安心して療養生活を送れるよう、医師や看護師が定期的に自宅を訪問し、医療行為を行う在宅医療を推進しています。また、訪問看護サービスの充実も欠かせません。看護師が自宅を訪問し、病状の観察や療養上の世話、医療処置などを行うことで、在宅での療養生活を支えています。

お年寄りの状態や必要なものに合わせて、適切な医療を提供できる体制をしっかりと作っていくことが大切です。例えば、持病のある方、認知症の方、一人暮らしの方など、それぞれに合った医療や介護の提供が必要です。質の高い医療を提供するためには、医療に携わる人たちの確保と育成も欠かせません。医師や看護師、その他医療専門職の育成に力を入れるとともに、働きやすい環境を作ることで、より多くの人材を確保し、質の高い医療を提供できるよう努めています。高齢者医療確保法は、これらの取り組みを通して、お年寄りが安心して暮らせる地域社会の実現を目指しています。高齢化社会において、誰もが安心して医療を受けられるよう、今後も様々な取り組みを進めていく必要があります。

介護サービスとの連携

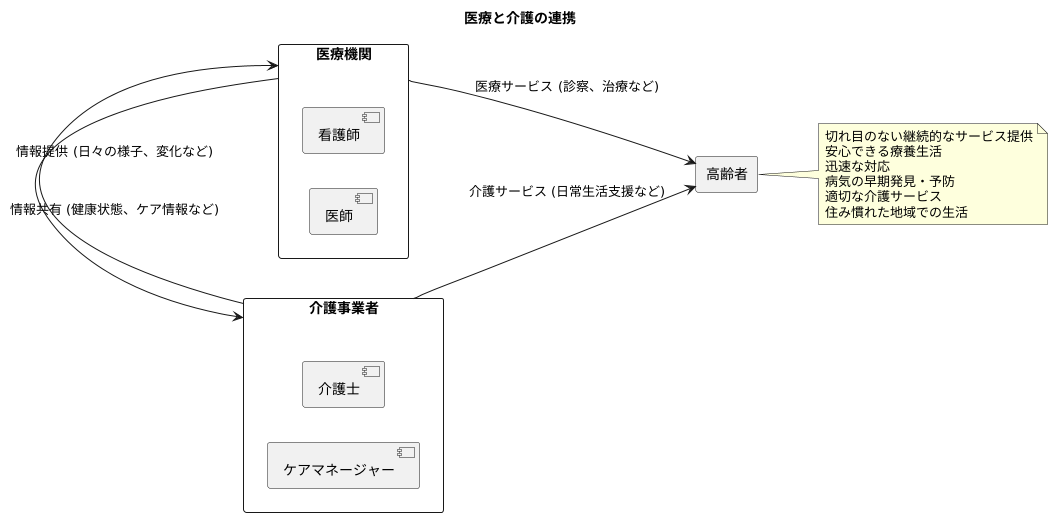

高齢化する社会において、医療と介護の連携は、高齢者のより良い暮らしに欠かせません。高齢者医療確保法は、この連携強化に特に力を入れています。多くの高齢者にとって、医療サービスだけでなく、日常生活の支援となる介護サービスも必要です。これらがうまく連携することで、一人ひとりの状態に合わせた、切れ目のない、継続的なサービス提供が可能になります。

例えば、入院後の自宅療養を想像してみてください。病院と介護事業者がしっかりと連携していれば、退院から自宅での生活への移行もスムーズになり、安心して療養生活を送ることができます。担当の医師や看護師から、自宅でのケアに関する具体的な情報が介護事業者にきちんと伝わることで、自宅での療養も滞りなく続けられます。また、容体が急変した場合でも、医療機関と介護事業者が日頃から連携を取っていれば、迅速で適切な対応が可能になります。連絡体制が整っていれば、異変にいち早く気づき、必要な処置を迅速に行うことができます。

このように、医療と介護の情報共有と連携体制の構築は、高齢者の生活の質を高める上で非常に重要です。例えば、介護事業者が高齢者の日々の様子を観察し、その情報を医療機関に伝えることで、病気の早期発見や予防にも繋がります。また、医療機関が介護事業者に対し、高齢者の健康状態や必要なケアについて指導することで、より適切な介護サービスの提供が可能になります。高齢者医療確保法は、こうした医療と介護の連携を積極的に推進することで、高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりに貢献しています。高齢者が住み慣れた地域で、安心して、そして自分らしく生活できるよう、医療と介護が手を取り合い、切れ目のない支援体制を築いていくことが大切です。

今後の課題と展望

高齢化が進む中で、高齢者医療確保法は医療の提供を支える重要な役割を担っています。しかし、この法律をより良いものにするためには、これから様々な問題を解決していく必要があります。医療費の増大と医療資源の不足は、依然として大きな問題であり、より効果的な対策が必要です。

医療技術の進歩や社会の変化に対応するために、制度の見直しも欠かせません。高齢者一人ひとりの様々な要望に応え、地域による医療の差をなくすことも重要な課題です。高齢者医療確保法は、これらの問題を解決し、将来も続く医療体制を作るための道しるべとなるものです。

高齢者が安心して医療を受けられる社会を作るためには、国民全体の理解と協力を得ながら、今後も取り組んでいく必要があります。例えば、医療費の増大への対策としては、予防医療の推進が考えられます。健康診断の受診率を高め、生活習慣病の予防に力を入れることで、将来の医療費の抑制につながります。また、医療資源の不足への対策として、医療従事者の育成や医療機関の連携強化が必要です。地域医療を支える医師や看護師などの育成を強化し、都市部と地方の医療格差を是正する必要があります。

さらに、技術革新への対応も重要です。遠隔医療やAIを活用した診断支援システムなど、新しい技術を積極的に取り入れることで、より効率的で質の高い医療を提供できます。高齢者のニーズの多様化への対応として、在宅医療や介護サービスの充実も必要です。住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めることが重要です。

高齢者医療確保法に基づいた政策を進めることで、高齢者が健康で安心して暮らせる社会を作れるよう、これからも努力を続けていくことが大切です。高齢者だけでなく、全ての人が安心して暮らせる社会を目指し、国民一人ひとりがこの問題に関心を持ち、協力していくことが重要です。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 医療費の増大 | 予防医療の推進(健康診断受診率向上、生活習慣病予防) |

| 医療資源の不足 | 医療従事者の育成、医療機関の連携強化 |

| 医療技術の進歩・社会の変化 | 制度の見直し、技術革新への対応(遠隔医療、AI活用) |

| 高齢者の多様なニーズ | 在宅医療・介護サービス充実、地域包括ケアシステム構築 |

| 地域による医療の差 | 医療従事者育成による地域医療格差是正 |

| 国民の理解と協力 | 国民一人ひとりの問題意識の向上と協力促進 |