意識混濁:その種類と対応

介護を学びたい

先生、「意識混濁」って、どんな状態のことですか? よく「傾眠」「昏眠」「昏睡」っていう言葉も聞きますが、これらと「意識混濁」はどう違うのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「意識混濁」とは、意識の清明さが低下した状態のことを指します。簡単に言うと、頭がぼーっとしていたり、反応が鈍かったりする状態です。そして、傾眠、昏眠、昏睡は、意識混濁の程度を表す言葉になります。

介護を学びたい

なるほど。では、「傾眠」「昏眠」「昏睡」の違いはどのように説明すればいいのでしょうか?

介護の研究家

「傾眠」はうとうとしていて、少し刺激すればすぐに目が覚める状態。「昏眠」はかなり強い刺激を与えないと目を覚まさない状態。そして「昏睡」は、どんな刺激を与えても全く反応がなく、自力で目を覚まさない状態のことです。つまり、傾眠→昏眠→昏睡の順に意識障害が重くなっていくと考えてください。

意識混濁とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉に「意識混濁」というものがあります。これは、意識がはっきりしなくなった状態のことです。うとうとしていて、何か刺激があれば目を覚ます状態(傾眠:けいみん)、かなり強い刺激を与えても目を覚まさない状態(昏眠:こんみん)、周りの刺激に全く反応せず、意識が全くない状態(昏睡:こんすい)など、意識の混濁具合には段階があります。

意識混濁とは

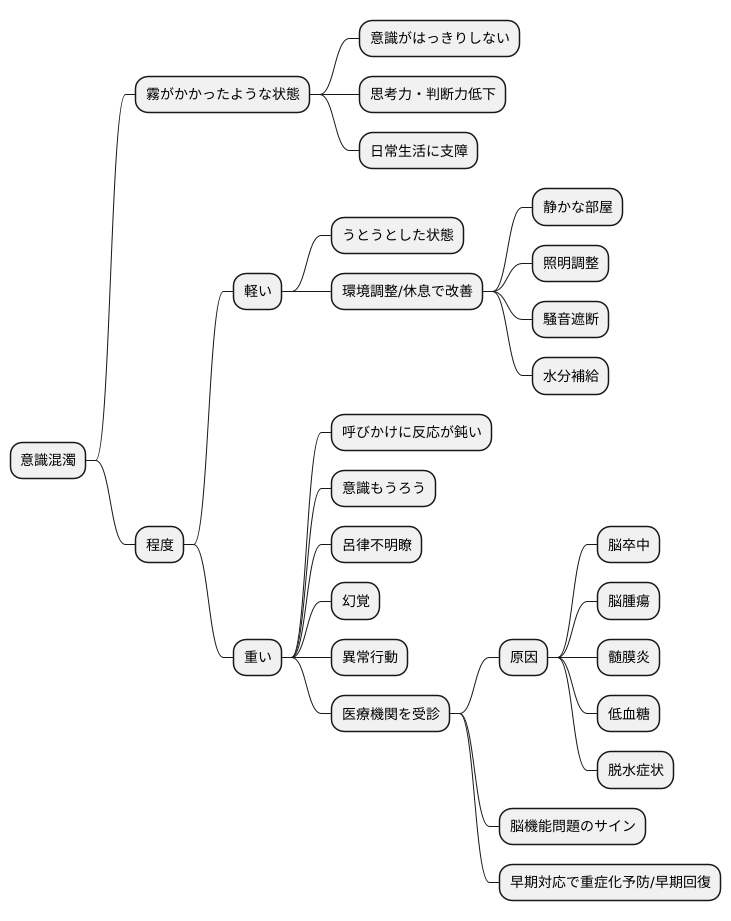

意識混濁とは、周囲の状況や自分自身の状態を正しく把握する能力が低下した状態を指します。まるで霧がかかったように、頭がぼんやりとして意識がはっきりしません。思考力や判断力も鈍り、日常生活を送る上で様々な支障が現れます。

意識混濁の程度は様々で、うとうとしているような軽い状態から、呼びかけにも反応しない重い状態まで幅があります。軽度の意識混濁の場合、周囲の環境を整えたり、十分な休息をとることで改善が見られることもあります。例えば、静かで落ち着いた部屋で横になる、照明を調整する、騒音を遮断するなどの工夫が有効です。また、水分不足が原因となっている場合もあるので、水分をこまめに摂ることも大切です。

しかし、呼びかけに反応が鈍い、意識がもうろうとしている、呂布呂不と不明瞭な発言をする、幻覚を見る、異常な行動をとるなどの症状が見られる場合は、重度の意識混濁の可能性があります。このような場合は、ためらわずに医療機関を受診することが重要です。意識混濁は、脳卒中や脳腫瘍、髄膜炎、低血糖、脱水症状など、様々な病気が原因で起こる可能性があります。単なる眠気とは異なり、脳の機能に何らかの問題が発生しているサインである可能性があるため、早急な対応が必要です。適切な検査と治療を受けることで、重症化を防ぎ、早期の回復につなげることができます。家族や周囲の人は、普段と様子が違うと感じたら、すぐに声をかけて異変がないか確認し、必要な場合は医療機関への受診を促すことが大切です。

傾眠状態

うとうとと居眠りをしているような状態を傾眠状態といいます。まるで浅い眠りの淵にいるようで、反応が鈍く、周囲への注意が散漫になっています。話しかけたり、軽く肩を叩いたり、少し体を揺すったりといった刺激があれば簡単に目を覚まします。意識はしっかりと戻り、受け答えもスムーズで、指示にも問題なく従うことができます。しかし、刺激がなくなると再び眠気に襲われ、うとうとしてしまうのです。

このような傾眠状態は、睡眠時間が足りていなかったり、疲れが溜まっていたり、あるいは海外旅行などで時差ボケになっている場合など、一時的な要因で現れることがよくあります。十分な休息を取ったり、生活リズムを整えたりすることで自然と解消されることが多いでしょう。

ただし、いつもより長く傾眠状態が続く場合は、病気の初期症状である可能性も考えられます。例えば、感染症にかかっていたり、脳に何らかの異常があったりするかもしれません。ですから、傾眠状態が長く続くようであれば、医療機関を受診し相談することが大切です。

さらに、熱が出ていたり、頭が痛かったり、吐いたりするといった他の症状も一緒に現れている場合は注意が必要です。これらの症状は深刻な病気が隠れているサインである可能性があります。すぐに医療機関を受診し、診察を受けるようにしてください。早めの対応が健康を守る上で重要です。

| 状態 | 特徴 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 傾眠状態 | うとうととして反応が鈍い、刺激で覚醒、刺激がないと再びうとうとする | 睡眠不足、疲労、時差ボケなど | 十分な休息、生活リズムを整える |

| 傾眠状態が長く続く場合 | 病気の初期症状(感染症、脳の異常など)の可能性 | 医療機関を受診し相談 | |

| 発熱、頭痛、嘔吐などの症状を伴う場合、深刻な病気の可能性 | すぐに医療機関を受診 |

昏眠状態

昏眠状態とは、意識のレベルが著しく低下し、周囲の状況や呼びかけに反応を示さない状態のことを指します。意識レベルの低下は程度によって様々ですが、昏眠状態は最も重い意識障害の一つです。

家族や医療者が名前を呼んだり、軽く肩を叩いたりしても反応はありません。まるで深い眠りに落ちているように見えますが、睡眠とは異なり、容易に目を覚ますことはありません。強い痛み刺激、例えばつねったり、針で刺したりするなどの刺激を与えると、うめき声をあげたり、手足を反射的に動かしたりする反応は示すことがあります。しかし、これらの反応は刺激に対する無意識的な反射であり、呼びかけに応じて手を握り返したり、指示に従って体を動かしたりといった意図的な反応は見られません。

このような状態は、脳の機能に深刻な障害が生じていることを示唆しています。原因としては、脳卒中(脳梗塞や脳出血)による脳組織の損傷、交通事故などによる頭部外傷、薬物中毒、重症感染症、低血糖、低酸素状態などが挙げられます。昏眠状態は生命の危険を伴う重篤な状態です。そのため、昏眠状態に陥った人を見つけた場合は、直ちに救急車を要請し、一刻も早く医療機関に搬送する必要があります。医療機関では、人工呼吸器による呼吸管理、点滴による栄養補給など、生命維持のための処置が行われます。そして、原因の特定のための検査を行い、適切な治療が開始されます。早期の治療開始が予後を大きく左右するため、決して軽視せず、迅速な対応を心がけることが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 意識レベルが著しく低下し、周囲の状況や呼びかけに反応を示さない最も重い意識障害の一つ |

| 反応 | 呼びかけや軽い刺激には反応しないが、強い痛み刺激には無意識的な反射を示す場合がある。意図的な反応は見られない。 |

| 原因 | 脳卒中、頭部外傷、薬物中毒、重症感染症、低血糖、低酸素状態など |

| 対応 | 直ちに救急車を要請し、医療機関へ搬送。生命維持のための処置、原因特定のための検査、適切な治療が行われる。 |

| 予後 | 早期の治療開始が予後を大きく左右する。 |

昏睡状態

昏睡状態とは、意識障害の中でも最も重い状態を指します。いかなる刺激にも反応を示さないことが特徴です。家族や医療従事者の呼びかけはもちろん、痛みを伴う刺激を与えても全く反応が見られません。自発的に呼吸をしたり、刺激に対して反射的に身体を動かしたりといった反応も消失している場合があり、生命維持に欠かせない機能が損なわれている可能性があります。

昏睡状態は、脳に広範囲にわたる損傷や機能障害が原因で引き起こされます。脳に腫瘍ができたり、脳の血管が破れて出血したり、脳の血管が詰まって脳の組織が壊死したりすることで、脳の機能が損なわれ、昏睡状態に陥ることがあります。また、激しい頭のけがや、薬物の過剰摂取も原因となることがあります。

昏睡状態になった人は、生命維持のために集中治療室での管理が必要となります。自発呼吸が難しい場合は人工呼吸器を装着し、栄養や水分は点滴によって補給します。その他、感染症の予防や、身体の機能維持のための様々な医療処置が行われます。

昏睡状態からの回復は、原因となった病気や、脳の損傷の程度によって大きく異なります。比較的軽度の脳損傷であれば、適切な治療によって意識が回復する可能性も高く、社会復帰できる場合もあります。しかし、脳へのダメージが大きい場合は、意識が戻らなかったり、重度の後遺症が残ってしまう可能性も否定できません。また、昏睡状態が長引くほど、回復の可能性は低くなると言われています。そのため、早期の診断と適切な治療が非常に重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 意識障害の中で最も重い状態。いかなる刺激にも反応を示さない。 |

| 原因 | 脳に広範囲にわたる損傷や機能障害(腫瘍、脳出血、脳梗塞、頭部外傷、薬物過剰摂取など) |

| 治療と管理 | 集中治療室での管理、人工呼吸器、点滴、感染症予防など |

| 回復と予後 | 原因、脳損傷の程度、昏睡期間によって大きく異なる。軽度なら回復の可能性も高いが、重度だと意識が戻らない、後遺症が残る可能性もある。早期診断と適切な治療が重要。 |

適切な対応と観察

意識がぼんやりとする状態、つまり意識混濁には、その程度に応じて適切な対応をすることが必要です。軽い眠気に襲われているような状態、傾眠状態であれば、まずは安静にし、その後の変化を注意深く見守ることが大切です。しかし、意識レベルが低下し、呼びかけに反応が鈍くなる、もしくは全く反応しない昏眠状態や、さらに意識が全くなく刺激にも反応しない昏睡状態の場合は、一刻も早く医師の診察や治療を受ける必要があります。速やかに救急車を呼ぶなど、緊急の対応が必要となるでしょう。

また、意識混濁の状態は刻一刻と変化する可能性があるため、継続的な観察が非常に重要です。意識レベルの変化を正確に把握するためには、意識レベルの評価尺度を用いる、または医療従事者の指示に従って評価することが有効です。具体的には、呼びかけへの反応の仕方や、痛み刺激に対する反応などを観察します。さらに、呼吸の状態にも注意を払い、呼吸の回数、深さ、規則性などを確認します。瞳孔の大きさや光を当てたときの反応、発汗の有無、体温の変化、皮膚の色つやなども重要な観察項目です。これらの細かい変化を見逃さないように注意深く観察し、医療従事者に正確に伝えることが、適切な診断と治療につながります。

家族や介護に携わる人は、患者さんの状態変化にいち早く気づくことができる重要な役割を担っています。日頃から患者さんと接する中で、普段の意識レベルや行動パターンを把握しておくことが大切です。また、意識レベルの評価方法を学んでおくことや、緊急時の連絡体制、例えば、かかりつけ医や救急連絡先などを事前に確認しておくことも重要です。いざという時に慌てずに対応できるよう、普段から準備を整えておくことが、患者さんの安全を守ることへと繋がります。

| 意識レベル | 症状 | 対応 | 観察項目 |

|---|---|---|---|

| 傾眠 | 軽い眠気 | 安静、変化を観察 | – |

| 昏眠 | 呼びかけに反応が鈍い、または反応しない | 医師の診察・治療(救急車) | 呼びかけへの反応、痛み刺激への反応、呼吸状態、瞳孔、発汗、体温、皮膚の色つや |

| 昏睡 | 意識がなく、刺激にも反応しない | 医師の診察・治療(救急車) | 呼びかけへの反応、痛み刺激への反応、呼吸状態、瞳孔、発汗、体温、皮膚の色つや |

- 意識混濁の状態は刻一刻と変化する可能性があるので、継続的な観察が必要

- 日頃から患者さんと接する中で、普段の意識レベルや行動パターンを把握しておくことが重要

- 意識レベルの評価方法を学んでおく、緊急時の連絡体制を確認しておくなど、普段から準備を整えておくことが重要

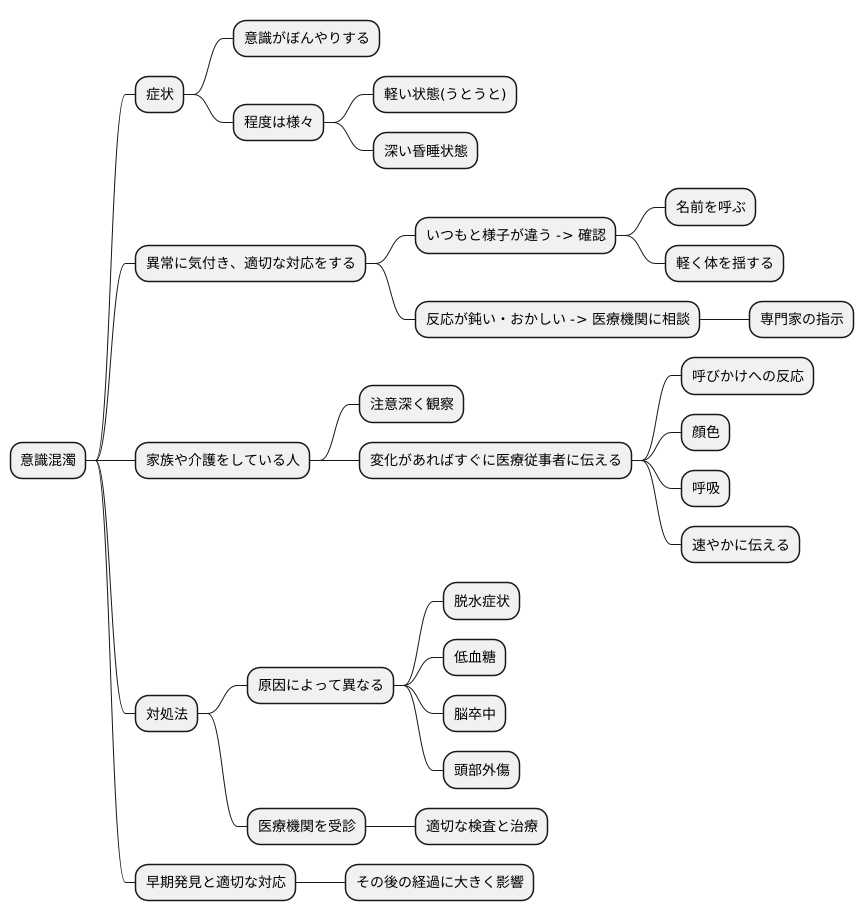

まとめ

意識がぼんやりする状態、これを意識混濁と言いますが、様々な理由で起こる症状です。そして、その程度も様々です。うとうとしているだけの軽い状態から、命に関わる深い昏睡状態まで、段階的に悪化していくこともあります。そのため、早く異常に気付き、適切な対応をすることがとても大切です。

いつもと様子が違うと感じたら、まず名前を呼んだり、軽く体を揺すったりして反応を見てみましょう。反応が鈍かったり、おかしいと感じたりしたら、すぐに医療機関に相談してください。自分で判断せずに、専門家の指示を仰ぐことが重要です。

家族や介護をしている人は、いつも以上に注意深く観察し、少しでも変化があれば、すぐに医師や看護師などの医療従事者に伝えましょう。例えば、呼びかけへの反応がいつもと違う、顔色が悪い、呼吸がおかしい、などが挙げられます。些細な変化を見逃さず、速やかに伝えることが大切です。

意識混濁は、原因によって対処法が異なります。脱水症状や低血糖など、比較的簡単な対応で改善する場合もありますが、脳卒中や頭部外傷などの深刻な病気が隠れている場合もあります。自己判断は危険ですので、必ず医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けてください。

早期発見と適切な対応は、その後の経過に大きく影響する可能性があります。普段から周りの人の様子に気を配り、異変に気付いたらためらわず行動しましょう。