医療費助成の鍵となる意思疎通

介護を学びたい

先生、「意思疎通」って言葉が出てきたのですが、介護と介助で何か関係があるんですか?よく分かりません。

介護の研究家

良い質問だね。確かに、介護も介助も人の手助けをするという意味では似ているけれど、「意思疎通」は特に介護において重要なんだ。介護は、食事や入浴といった身体的な世話だけでなく、心のケアも含むからね。

介護を学びたい

心のケア…ですか?

介護の研究家

そう。例えば、認知症の方と意思疎通を図ることはとても大切だ。言葉がうまく理解できなくても、表情や仕草をよく見て、その人が何を伝えようとしているのか汲み取ることで、適切なケアができるようになるんだよ。

意思疎通とは。

「介護」と「介助」の違いについて説明します。ここでは『意思の疎通』という用語について見ていきます。これは、医療費の補助(保険が使える部分)を受けるために必要な証明書のことです。補助を受けるには、前もって医療費の補助を受けるための手帳の申請が必要です。しかし、本人やその家族の収入が多すぎる場合は、この手帳をもらえません。収入の限度額は制度によって異なるので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

はじめに

医療費の支払いは、家計にとって大きな負担となることがあります。特に、長期にわたる病気や怪我の治療が必要な場合は、費用が積み重なり、生活を苦しくする可能性があります。このような状況を少しでも和らげるために、国や地方自治体では様々な支援制度が用意されています。高額療養費制度や傷病手当金など、医療費の負担を軽くするための様々な制度があります。これらの制度を利用する際に、「意思疎通」を証明する書類が必要となる場合があります。この書類は、医療費の支援を受けるための重要な鍵となるため、どのようなものか、どのように入手するのかを正しく理解しておくことが大切です。

「意思疎通」とは、自分自身の考えや気持ちを相手に伝え、相手の考えや気持ちを理解することを指します。病気や怪我によって、話すこと、聞くこと、読むこと、書くことなどに困難が生じている場合、医療費の支援制度を利用するために、どの程度意思疎通ができるのかを証明する必要がある場合があります。例えば、病気や怪我の影響で、うまく話せない場合でも、筆談で意思を伝えられるのか、あるいは身振り手振りで伝えることができるのかなど、意思疎通の方法や程度を証明する必要があります。

この証明は、医師の診断書や意見書などの書類によって行われます。書類の作成は、主治医に依頼します。必要に応じて、福祉関係者や介護支援専門員などの助言を受けることも有効です。また、申請する支援制度によっては、必要な書類や手続きが異なる場合がありますので、事前に窓口で確認しておくことが大切です。

意思疎通の証明は、医療費の支援を受けるための重要な手続きです。この記事では、意思疎通の概要、取得方法、注意点などについて詳しく説明しました。これらの情報を参考に、必要な手続きを進めてください。申請前に不明な点があれば、遠慮なく担当窓口に問い合わせることをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 医療費の負担軽減 | 高額療養費制度、傷病手当金など、医療費の負担を軽くするための様々な制度が存在 |

| 意思疎通の証明 | 医療費の支援を受ける際に、自分自身の考えや気持ちを相手に伝え、相手の考えや気持ちを理解できることを証明する必要がある場合がある |

| 意思疎通の証明が必要なケース | 病気や怪我によって、話す、聞く、読む、書くことに困難が生じている場合 |

| 証明方法 | 医師の診断書や意見書など |

| 書類作成 | 主治医に依頼。福祉関係者や介護支援専門員などの助言も有効 |

| 確認事項 | 支援制度によって必要な書類や手続きが異なる場合があるため、事前に窓口で確認 |

意思疎通とは何か

医療費の助成を受けるためには、まず医療受給者証が必要です。この医療受給者証を手に入れるための申請手続きを行う際に、「意思疎通」確認のための書類提出が必要となります。この「意思疎通」とは、申請を行う方の状況や希望、そして日頃どのような暮らしをしているのかを伝えるための大切な情報伝達を指します。

この情報伝達は、書類を通して行われる場合が一般的です。書類には、氏名や住所といった基本的な情報に加え、病状や現在の生活状況、介護が必要な場合その内容、そして医療費の助成を必要とする理由などを詳細に記入する必要があります。また、日常生活でどのような介助が必要なのか、どのような医療行為が必要なのかなども具体的に記入することで、より適切な助成を受けることができるようになります。

例えば、食事や入浴、着替えといった日常生活動作に介助が必要な場合、その具体的な内容を記入します。自分で箸を使って食事をすることが難しいのか、服のボタンを留めることが難しいのかなど、どの程度の介助が必要なのかを具体的に伝えることが大切です。

また、医療行為についても、医師の指示による服薬が必要なのか、定期的な通院が必要なのかなど、必要な医療行為の種類や頻度を具体的に記入します。

このように、「意思疎通」確認のための書類提出は、医療費の助成を受けるための最初の大切な一歩です。正確で必要な情報を漏れなく伝えることで、申請者が必要とする適切な助成を受けることに繋がります。申請前に、記入内容をよく確認し、不明な点があれば担当の窓口に問い合わせるなどして、疑問を解消してから提出するようにしましょう。

取得方法

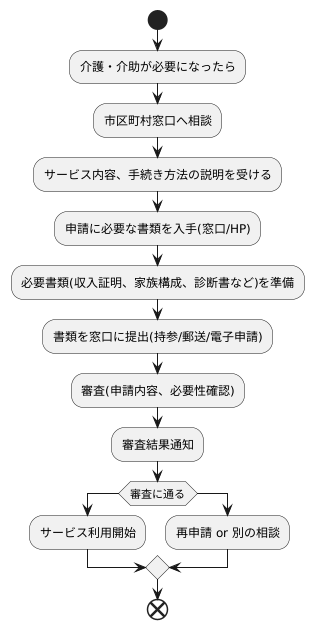

介護や介助が必要な状態になったとき、必要なサービスを受けるには、まず市区町村の窓口で相談することが大切です。相談窓口は、それぞれの市区町村役場などに設置されています。担当の職員が、どのようなサービスを受けられるのか、手続きはどうすればいいのかなど、丁寧に教えてくれます。

サービスを受けるための申請に必要な書類は、窓口でもらうことができます。また、多くの自治体では、ホームページからも書類を手に入れることができます。インターネットを使える方は、ホームページからダウンロードして印刷することもできます。

申請に必要な書類は、人によって違います。例えば、世帯の収入がどれくらいあるか、一緒に住んでいる家族は誰がいるかなどを証明する書類が必要になることがあります。また、介護が必要な状態であることを示す医師の診断書なども必要になる場合があります。必要な書類は、窓口で確認したり、ホームページで調べたりすることができます。分からないことがあれば、窓口の担当者に気軽に質問しましょう。

必要な書類がすべて揃ったら、窓口に提出します。提出方法は、窓口に直接持っていく方法と、郵送する方法があります。窓口によっては、インターネットを通じて電子申請ができる場合もあります。

書類を提出したら、審査が行われます。審査では、申請内容に間違いがないか、本当にサービスが必要な状態なのかなどが確認されます。審査にかかる時間は、市区町村によって違いますので、事前に窓口で確認しておきましょう。審査に通れば、サービスを受けることができます。

介護や介助が必要になったときは、一人で悩まず、まずは近くの窓口に相談してみましょう。窓口では、親身になって相談に乗ってくれます。安心して手続きを進めることができるように、サポート体制が整えられています。

所得制限について

医療費の助成制度は、多くの場合、利用者の経済的な状況を考慮して作られています。そのため、制度を利用できる人の範囲を定めるために、所得の制限が設けられていることがあります。この制限は、医療費の助成を受ける人本人、あるいはその人を養っている家族の所得が、あらかじめ決められた金額を超えている場合、助成を受けられない可能性があるということを意味します。

気をつけなければならないのは、この所得制限は、助成制度の種類ごとに異なっているという点です。例えば、ある病気の治療費の助成制度と、別の病気の治療費の助成制度では、所得制限の金額が異なる場合があります。また、同じ病気の治療費の助成であっても、都道府県や市区町村など、地域によって所得制限の金額が異なることもあります。ですから、自分が利用したい助成制度について、住んでいる地域の役所や役所のホームページで、詳しい情報を確認することが大切です。

所得制限の基準となる金額は、世帯の人数によって変わることもあります。例えば、一人暮らしの人と、大家族で暮らしている人では、生活に必要な費用が違います。そのため、同じ所得金額であっても、世帯の人数が多い方が生活は苦しいと考えられます。このような事情を考慮して、世帯の人数に応じて所得制限の基準金額が調整されていることが多いです。

助成を受けられるかどうかは、最終的に、この所得制限の基準を満たしているかどうかで決まります。ですから、助成制度を利用したい人は、申請をする前に、自分の世帯の所得状況をよく確認し、所得制限の範囲内に入っているかどうかをきちんと調べておくことが重要です。もしも、所得制限についてよくわからない場合や、自分の状況が当てはまるかどうかわからない場合は、地域の役所の担当者に相談してみるのが良いでしょう。担当者が丁寧に教えてくれます。

| 医療費助成の所得制限 | 詳細 |

|---|---|

| 制限の有無 | 多くの場合、所得制限が存在する |

| 制限の対象 | 助成を受ける本人または養っている家族の所得 |

| 制限額の変動性 | 助成制度の種類、地域、世帯人数によって異なる |

| 確認方法 | 住んでいる地域の役所やホームページで確認 |

| 世帯人数の考慮 | 世帯人数が多いほど、生活に必要な費用を考慮し基準が調整されることが多い |

| 申請前の確認事項 | 世帯の所得状況と所得制限の範囲 |

| 不明点の相談先 | 地域の役所の担当者 |

注意点

暮らしの支えとなる制度の利用にあたっては、いくつか気をつけたい点があります。まず、期日です。多くの場合、決められた日までに手続きをしなければ、利用できないことがあります。各自治体によって期日が異なるため、早めに確認し、余裕を持って手続きを行いましょう。

次に、必要な書類です。必要な書類が揃っていないと、申請を受け付けてもらえません。不足している書類があると、手続きに時間がかかってしまうこともあります。申請前に、必要な書類をしっかりと確認し、すべて揃っているかを確認しましょう。もし、不明な点があれば、窓口に問い合わせて確認することをお勧めします。

書類への記入内容にも注意が必要です。事実と異なる内容を記入すると、申請が認められないだけでなく、場合によっては罰則が科せられることもあります。すべての項目を丁寧に確認し、正確な情報を記入するようにしましょう。もし、記入内容に迷う部分があれば、窓口で相談するのが良いでしょう。

窓口の営業時間や場所も事前に確認しておきましょう。窓口によっては、開いている時間が限られている場合や、場所がわかりにくい場合があります。また、予約が必要な場合もあります。事前に確認しておけば、当日に慌てることなく手続きを進めることができます。

これらの点に注意し、正しく手続きを行うことで、必要な支援をスムーズに受けることができます。わからないことがあれば、ためらわずに担当の窓口に相談しましょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 期日 |

|

| 必要書類 |

|

| 書類への記入内容 |

|

| 窓口の営業時間や場所 |

|

まとめ

医療費の助成を受けるためには、ご本人やご家族の状況などを伝える意思疎通が何よりも大切です。この記事では、医療費助成の申請手続きを円滑に進めるためのポイントと、制度をうまく活用して医療費の負担を軽くする方法についてまとめました。

まず、医療費助成を受けるための第一歩は、必要な情報を正しく伝えることです。窓口で担当者の方としっかり話し合い、ご自身の状況や必要な支援について伝えることが重要です。そうすることで、適切な助成を受けられる可能性が高まります。医療費の負担は、治療を受ける上での大きな心配事の一つです。助成を受けることで、この負担を軽くし、安心して治療に専念できるようになります。

医療費助成制度は、経済的な負担を和らげるための大切な仕組みです。この制度を積極的に活用することで、家計の安定を図り、より穏やかな生活を送る助けとなります。助成を受けることで、治療費の心配を減らし、健康維持に集中できるようになります。また、ご家族の介護や介助が必要な場合は、その状況も伝えることで、より適切な支援を受けられる可能性があります。

最後に、制度の内容は時と共に変わる可能性があります。そのため、市役所や役場などに問い合わせたり、ホームページを確認したりして、常に最新の情報を把握しておくことが大切です。変更点を見逃さず、制度を最大限に活用できるようにしましょう。医療費助成制度は、健康な生活を送る上で心強い味方です。正しく理解し、活用することで、安心して医療を受けられるようになります。

| 医療費助成を受けるためのポイント | メリット |

|---|---|

| ご本人やご家族の状況などを伝える意思疎通 | 適切な助成を受けられる可能性が高まる、医療費の負担を軽減し安心して治療に専念できる |

| 必要な情報を正しく伝える | 担当者と話し合い、状況や必要な支援を伝えることで適切な助成 |

| 介護や介助が必要な場合はその状況も伝える | より適切な支援を受けられる可能性がある |

| 常に最新の情報を把握しておく(市役所、役場、HPなどで確認) | 制度の変更点を見逃さず、最大限に活用できる |