高齢化社会と介護、介助を考える

介護を学びたい

先生、「高齢化社会」ってよく聞くんですけど、介護と介助ってどう違うんですか?高齢化社会と何か関係あるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。高齢化社会が進むと、介護や介助が必要な人が増えるんだ。まず、「介護」は、食事や入浴など日常生活の世話全般を指す。一方、「介助」は、一人では難しい特定の動作をサポートすることで、例えば階段の上り下りを手伝うことなどが介助にあたるよ。

介護を学びたい

なるほど。日常生活全部が介護で、一部の動作を助けるのが介助なんですね。でも、高齢化社会とどう関係があるんですか?

介護の研究家

高齢化社会では、高齢者が増えるため、介護や介助が必要な人も増える。だから、介護や介助を担う人材の不足や社会保障費の増加といった問題が起こりやすくなるんだ。高齢化社会を考える上で、介護と介助は重要なキーワードなんだよ。

高齢化社会とは。

「介護」と「介助」について説明します。これは、高齢者の割合が増えている社会に関係する言葉です。高齢者の割合が人口全体の7%から14%の社会を高齢化社会、14%を超えると高齢社会、そして21%を超えると超高齢社会と呼びます。日本では、第二次世界大戦後の経済成長期の後、1970年に高齢者の割合が7%を超えて高齢化社会になりました。その後、バブル経済が崩壊した後の1994年には14%を超えて高齢社会になり、さらに2007年には21%を超えて超高齢社会になりました。政府は、みんなが暮らしやすい社会を作るための政策の一環として、国内外の高齢者の割合の変化や将来の予測などの統計を取っています。

高齢化社会の現状

我が国は、世界に類を見ない速さで高齢者の割合が増えている社会を迎えています。2007年には高齢化率が21%を超え、「超高齢社会」と呼ばれるようになりました。高齢者の割合が増え続ける背景には、医療の進歩による平均寿命の延びと、子どもの生まれる数が減っていることによる出生率の低下が挙げられます。かつては70歳を超えることは稀でしたが、今では90歳を超える方も珍しくありません。このような平均寿命の延びは喜ばしいことですが、同時に高齢化という社会課題を生み出しています。

少子化も高齢化を加速させる大きな要因です。若い世代が減る一方で高齢者が増えるという人口構成の変化は、社会保障制度に大きな影響を与えています。年金や医療、介護といった社会保障サービスを受ける高齢者が増える一方で、支える側の若い世代が減っていくため、社会保障制度の維持が難しくなっています。また、労働人口の減少は経済活動の停滞にもつながり、社会全体の活力を低下させる要因となっています。

高齢化は人口構成の変化という問題だけでなく、社会全体のあり方を見直す必要性を示唆しています。高齢者が健康で安心して暮らせる社会を築くためには、医療や介護サービスの充実だけでなく、高齢者が社会参加できる仕組みづくりも重要です。地域社会における高齢者の役割を見直し、生きがいを持って暮らせる環境を整備することで、高齢化社会の課題を乗り越えることができるでしょう。誰もが年齢を重ねても、地域社会で活躍し、人生の喜びを感じられる社会を目指していく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 高齢化の現状 | 2007年に高齢化率21%を超え「超高齢社会」に突入。平均寿命の延びと出生率の低下が背景。 |

| 少子化の影響 | 若い世代の減少と高齢者の増加により、社会保障制度の維持が困難に。労働人口の減少は経済活動の停滞にも繋がる。 |

| 高齢化社会への対応 | 医療・介護サービスの充実だけでなく、高齢者の社会参加の仕組みづくりが重要。地域社会での役割を見直し、生きがいのある環境整備が必要。 |

介護と介助の違い

高齢化が進むにつれて、「介護」と「介助」はよく耳にする言葉になりましたが、その違いをはっきり理解している人は少ないかもしれません。どちらも人を支える行為ですが、その範囲や内容、関わり方には違いがあります。

介護とは、日常生活を送る上で常に支援が必要な方を対象とした幅広い援助のことです。高齢の方や障害のある方など、一人で生活するのが難しい方に対して、食事や入浴、排泄といった身の回りの世話はもちろん、精神的な支えや生活の質を高めるための活動支援なども含まれます。例えば、認知症の方への対応や、リハビリテーションの補助、社会参加の支援なども介護の一部です。介護は継続的で長期的な支援が必要となることが多く、専門的な知識や技術を持った介護福祉士などの専門職が担う場合が一般的です。

一方、介助とは、特定の状況や場面において、一時的に必要なサポートを行うことを指します。例えば、階段の上り下りや、電車への乗り降り、重い荷物を持つ際に手伝ったり、視覚障害のある方に同行して案内したりする行為などが介助に当たります。介助は必ずしも専門的な知識や資格は必要なく、家族や友人、ボランティアなど、誰でも行うことができます。また、介助が必要となる期間は比較的短く、一時的なものであることが多いです。

このように、介護と介助は、どちらも相手を思いやり、その人の尊厳を守りながら行うことが大切です。介護は、生活全般にわたる継続的な支援であり、専門的な知識や技術が求められます。介助は、特定の状況下における一時的な支援であり、比較的気軽に誰でも行うことができます。それぞれの言葉の意味を正しく理解し、状況に応じて適切な支援を行うことが重要です。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 対象 | 日常生活に常に支援が必要な方(高齢者、障害者など) | 特定の状況や場面で一時的に支援が必要な方 |

| 内容 | 食事、入浴、排泄などの身の回りの世話、精神的な支え、生活の質を高めるための活動支援(認知症対応、リハビリ補助、社会参加支援など) | 階段の上り下り、電車への乗り降り、重い荷物を持つ、視覚障害者への同行案内など |

| 期間 | 継続的、長期的 | 一時的、短期的 |

| 担い手 | 専門的な知識・技術を持った専門職(介護福祉士など) | 家族、友人、ボランティアなど、誰でも可能 |

| 共通点 | 相手を思いやり、尊厳を守りながら行う | |

介護の重要性

近年、急速に進む高齢化社会において、介護の重要性はますます高まっています。誰もが歳を重ね、身体機能の衰えや病気を経験する中で、介護は、その人らしい生活を支えるなくてはならない存在となっています。

介護とは、単なる食事や入浴、排泄といった身体的な世話だけではありません。高齢者の尊厳を守り、その人らしく自立した生活を送ることができるよう、精神面、社会面も含めた包括的な支援を指します。たとえば、趣味や楽しみを通して生きがいを育んだり、地域社会とのつながりを維持することで、孤立を防ぎ、心豊かな生活を送れるよう支援することも介護の大切な役割です。

核家族化や地域社会のつながりが希薄になっている現代社会においては、家族だけで高齢者の介護を担うことは難しくなってきています。そのため、介護サービスの充実や介護を担う人材の育成は喫緊の課題です。質の高い介護サービスを提供するためには、専門的な知識や技術を持った人材の育成が不可欠です。また、介護の担い手を増やすためには、介護職の待遇改善や労働環境の整備も重要な要素となります。

さらに、社会全体で高齢者や介護を理解し、支え合う雰囲気づくりも大切です。地域住民が積極的に介護に関わり、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、多世代交流の場を設けたり、地域包括ケアシステムの構築を進める必要があります。介護は、高齢者だけでなく、私たち一人ひとりの未来に関わる重要な社会課題です。高齢者が安心して暮らせる社会は、ひいては全ての人が安心して暮らせる社会につながるのです。

| 介護の現状と課題 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 高齢化社会における重要性 | 誰もが歳を重ね、身体機能の衰えや病気を経験する中で、その人らしい生活を支えるなくてはならない存在。 |

| 介護の範囲 | 食事・入浴・排泄といった身体的な世話だけでなく、高齢者の尊厳を守り、その人らしく自立した生活を送ることができるよう、精神面、社会面も含めた包括的な支援。 |

| 現代社会の課題 | 核家族化や地域社会のつながりが希薄になっている現代社会においては、家族だけで高齢者の介護を担うことは難しく、介護サービスの充実や介護を担う人材の育成は喫緊の課題。 |

| 質の高い介護のための必要条件 | 専門的な知識や技術を持った人材の育成。 |

| 介護職の待遇改善 | 介護の担い手を増やすためには、介護職の待遇改善や労働環境の整備も重要な要素。 |

| 社会全体での取り組み | 社会全体で高齢者や介護を理解し、支え合う雰囲気づくり。地域住民が積極的に介護に関わり、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、多世代交流の場を設けたり、地域包括ケアシステムの構築を進める必要。 |

| 介護の意義 | 高齢者だけでなく、私たち一人ひとりの未来に関わる重要な社会課題。高齢者が安心して暮らせる社会は、ひいては全ての人が安心して暮らせる社会につながる。 |

介助の必要性

介助とは、日常生活において何らかの困難を抱える人を支え、その人がより円滑に生活を送れるように手助けをすることです。これは高齢者や障害者、病気や怪我で一時的に支援が必要な人をはじめ、幅広い人々に必要とされるものです。介助が必要な理由は、その人の状態や状況によって様々ですが、共通しているのは、日常生活における自立を支援し、生活の質を高めるという目的です。

高齢者の場合、加齢に伴う身体機能の低下により、着替えや食事、入浴などの日常動作が困難になることがあります。介助によってこれらの動作をサポートすることで、高齢者は尊厳を保ちながら、安全で快適な生活を送ることができます。また、認知症の高齢者に対しては、服薬の管理や金銭管理、外出時の見守りなど、認知機能の低下に合わせた介助が必要になります。

障害を持つ人の場合は、障害の種類や程度によって必要な介助も異なります。例えば、視覚障害者には、移動の際の誘導や情報の提供、聴覚障害者には、手話通訳や筆談によるコミュニケーション支援が必要です。肢体不自由者には、車椅子への移乗や移動の介助、日常生活動作のサポートなどが求められます。介助によって、障害を持つ人は社会参加の機会を広げ、より自立した生活を送ることができます。

病気や怪我で一時的に支援が必要な人も、介助の対象となります。例えば、骨折や手術後には、日常生活動作やリハビリテーションの介助が必要になることがあります。このような場合、介助は回復を促進し、社会復帰を支援する上で重要な役割を果たします。

介助は単なる「お世話」ではなく、その人の尊厳を尊重し、自立を支援するものです。介助を通して、誰もが安心して暮らせる、支え合いの社会を実現していくことが重要です。

| 対象者 | 介助の必要性 | 介助の内容 | 介助の目的 |

|---|---|---|---|

| 高齢者 | 加齢に伴う身体機能の低下 | 着替え、食事、入浴などの日常動作のサポート、服薬管理、金銭管理、外出時の見守りなど | 尊厳を保ちながら、安全で快適な生活を送る |

| 障害者 | 障害の種類や程度による | 視覚障害者:移動の誘導、情報の提供 聴覚障害者:手話通訳、筆談 肢体不自由者:車椅子移乗、移動介助、日常生活動作サポート |

社会参加の機会を広げ、自立した生活を送る |

| 病気や怪我で一時的に支援が必要な人 | 日常生活動作やリハビリテーションの実施 | 日常生活動作、リハビリテーションの介助 | 回復を促進し、社会復帰を支援する |

これからの社会に向けて

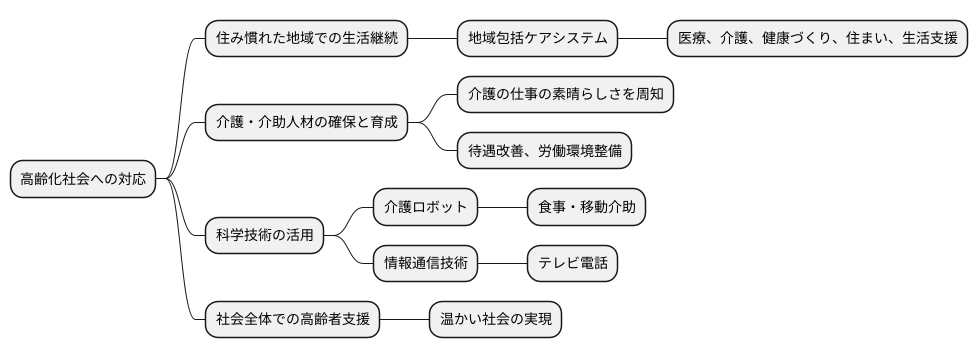

これからの社会は、これまで以上に高齢者の数が増えていく時代を迎えます。高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活を続けられるようにすることは、私たちが目指すべき社会の大切な姿です。そのためには、地域で支え合う仕組みづくりが欠かせません。

地域包括ケアシステムという言葉をご存知でしょうか。これは、医療、介護、健康づくり、住まい、生活の支えといった様々なサービスを、地域で一つにまとめて提供する仕組みです。高齢者が、必要な時に必要な支援を、住み慣れた地域で受けられるようにすることで、安心して暮らし続けることができます。

こうした地域での支え合いを実現するためには、介護や介助を担う人材を確保し、育てることが何よりも重要です。介護の仕事は、人の役に立ち、社会に貢献できるやりがいのある仕事です。しかし、同時に責任も大きく、体力的にも精神的にも負担がかかる仕事でもあります。だからこそ、介護の仕事の素晴らしさをもっと多くの人に知ってもらい、介護の仕事に就きたいと思う人を増やし、質の高いサービスを提供できる人を育てる必要があります。待遇改善や労働環境の整備を進め、より多くの優秀な人材が介護の分野で活躍できるような環境をつくることが急務です。

さらに、科学技術の力も積極的に活用していくべきです。介護ロボットや情報通信技術を導入することで、介護の負担を軽くし、作業を効率化することができます。例えば、ロボットが食事や移動の介助を行うことで、介護する人の体への負担を減らすことができます。また、離れた場所にいる家族とテレビ電話で会話ができるようにすることで、高齢者の寂しさを和らげ、心の支えとなることができます。

高齢化が進む社会を乗り越えていくためには、社会全体で高齢者を支える仕組みをしっかりと整え、誰もが安心して暮らせる、温かい社会を実現していく必要があります。高齢者も、支える側も、共に支え合い、地域で生き生きと暮らせる社会を目指しましょう。