高齢者の安否確認:その重要性と様々な方法

介護を学びたい

先生、「安否確認」って、高齢者の方の生存確認のことですよね?具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

そうだね、生存確認は大きな目的の一つだ。具体的には、毎日顔を合わせて様子を確認したり、電話で声を聞いたり、時には家の中に入って安全を確認することもあるよ。一人暮らしの高齢者の方々が、元気に生活しているか、困っていることはないかを確認することが大切なんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、毎日誰かが確認に行くのは大変そうですね。他に方法はないんですか?

介護の研究家

そうだね、毎日直接会うのは難しい場合もある。そこで、電話回線やコンピューターを使ったシステムで安否を確認する方法もあるんだ。例えば、一定時間操作がないと自動的に連絡がいく仕組みなどだね。色々な方法を組み合わせて、高齢者の方々が安心して暮らせるように工夫しているんだよ。

安否確認とは。

『安否確認』とは、高齢者など、特に一人暮らしの方々が無事であるか、危険な状態にないかを確認する活動です。近ごろは、家族が近くに住んでいない高齢者の方が増えているため、この活動はとても大切になっています。多くの自治体では、地域全体で高齢者の安否確認に取り組んでおり、新聞や郵便を配達する方、飲み物を売る方、地域の相談役の方などが協力して行っている場合もよくあります。また、電話やコンピューターを使った確認システムもたくさん作られており、高齢者の方は普段通りの生活を送りながら、家族などに様子を伝えることができます。有料の老人ホームなどでは、それぞれの部屋を巡回して安否確認を行っており、高齢者向け住宅でも必ず行うことになっています。

安否確認の必要性

進む高齢化社会の中で、一人暮らしのお年寄りが増えています。近くに家族や親戚がいない場合、体調の変化や緊急事態にすぐに対応できず、深刻な状況になることが心配されます。だからこそ、定期的な安否確認がお年寄りの安全を守る上で欠かせない取り組みなのです。安否確認は、もしもの時に備えるだけでなく、日々の暮らしを守る上でも重要です。

お年寄りが急に病気になったり、事故に遭ったり、災害に巻き込まれた際に、速やかな安否確認は迅速な対応に繋がり、命を守る重要な役割を果たします。一刻を争う状況において、安否確認によって得られた情報は、救助活動や医療処置の開始を早め、救命につながる可能性を高めます。

また、安否確認は、ただ生存を確認するだけでなく、お年寄りの孤独を防ぎ、社会との繋がりを保つ上でも大切な意味を持ちます。定期的な訪問や電話は、お年寄りの心の支えとなり、孤独感や不安を和らげます。誰かと話すことで気持ちが明るくなり、日々の生活に張り合いが生まれることもあります。顔を見て話すことで、言葉以外の変化にも気づくことができ、より細やかな見守りに繋がります。

安否確認は、お年寄り本人だけでなく、離れて暮らす家族の安心にも繋がります。お年寄りの様子を把握することで、家族は安心して仕事や日常生活を送ることができます。心配事が減ることで、家族の精神的な負担も軽減され、より良い関係を築くことにも繋がります。

このように、安否確認はお年寄りとその家族双方にとって、なくてはならないものとなっています。地域社会全体で高齢者を見守る仕組みを作ることで、より安全で安心な社会を実現できるでしょう。

| 安否確認のメリット | 説明 |

|---|---|

| 緊急時の対応 | 病気、事故、災害時、迅速な対応が可能になり、救命の可能性を高める。 |

| 孤独の防止・社会との繋がり維持 | 定期的な接触は心の支えとなり、孤独感や不安を和らげる。言葉以外の変化にも気付ける。 |

| 家族の安心 | 高齢者の様子を把握でき、家族の精神的な負担を軽減し、より良い関係を築くことに繋がる。 |

様々な確認方法

人の無事かどうかを確かめる方法はいろいろあり、それぞれに良い点と悪い点があります。まず、電話で確認する方法です。電話は手軽で費用もあまりかかりませんが、繋がらない時にどうすれば良いのかが問題です。留守番電話にメッセージを残したり、時間を置いてかけ直したり、他の連絡手段を試みたりするなど、あらかじめ対応を決めておく必要があります。

次に、直接家を訪ねて確認する方法です。顔を合わせて様子を確かめられるので、より確実な情報を得ることができます。しかし、訪問するには時間と手間がかかります。特に、確認する人数が多い場合や、訪問先が離れている場合は負担が大きくなります。訪問する頻度や時間帯なども、相手の都合を考慮して決める必要があります。

最近では、機械や通信技術を使った仕組みも広まっています。小さな機械を取り付けておくと、人の動きを感知して自動的に無事かどうかを知らせてくれるので、とても便利です。離れて暮らす家族も安心できます。しかし、機械の設置や操作方法、費用などについてよく確認しておく必要があります。また、機械に頼りすぎず、定期的に電話や訪問で様子を伺うことも大切です。

地域によっては、市役所や町の役場、民生委員、ボランティアの人たちが協力して無事かどうかを確認する仕組みを作っているところもあります。また、新聞を配る人や郵便を配る人など、毎日地域を回る人たちが確認を手伝う場合も増えています。このように、地域全体で見守る活動が広がっています。高齢者本人や家族の状況、地域の特性に合わせて、電話、訪問、機械を使った仕組み、地域の協力など、色々な方法を組み合わせて、一番良い方法を選ぶことが大切です。

| 確認方法 | メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|---|

| 電話 | 手軽、低コスト | 繋がらない場合の対応が必要 | 留守電、時間を置いてかけ直し、他の連絡手段 |

| 訪問 | 確実な情報入手 | 時間と手間、人数が多い・距離が遠い場合は負担大 | 頻度や時間帯に配慮 |

| 機械・通信技術 | 自動で通知、離れて暮らす家族も安心 | 設置・操作・費用、機械への過信は禁物 | 定期的な電話・訪問も併用 |

| 地域連携 | 地域全体で見守り | – | 市役所、民生委員、ボランティア、新聞配達、郵便配達など |

技術を活用した確認

近年の技術革新は、高齢者の見守り方法を大きく変えています。特に、様々な機器を使った見守りシステムは、離れて暮らす家族の安心材料となっています。

まず、部屋に取り付けるセンサーは、室内の温度や湿度、人の動きなどを感知し、いつもと違う状態になると、すぐに家族や担当者に知らせます。例えば、真夏の暑い日に部屋の温度が上がっているのに人の動きがない場合、熱中症の危険性があるため、すぐに対応することができます。また、冬場に暖房をつけているにもかかわらず、室温が上がらない場合は、暖房機器の故障が考えられるため、速やかな点検が必要です。

次に、位置情報を知るための機器も有効です。携帯電話や腕時計型の機器に組み込まれた位置測位機能を使うことで、高齢者の外出時における現在地を把握できます。もし道に迷ったり、急に具合が悪くなった場合でも、位置情報が分かれば迅速な対応が可能です。

これらの技術は、高齢者の生活を見守る上で非常に役立ちますが、プライバシーへの配慮も欠かせません。見守られる側が、常に監視されているような不安感を持たないように、システム導入前にしっかりと説明し、同意を得ることが重要です。

さらに、近年は人工知能を使った見守りシステムも登場しています。このシステムは、高齢者の日々の生活リズムを学習し、普段と異なる行動を検知します。例えば、毎日決まった時間に食事をする人が、食事を取らずに長時間過ごしている場合、体調の変化が疑われます。このような些細な変化も見逃さず、早期に対応できることが人工知能の強みです。

そして、これらのシステムは、家族や介護事業者と情報を共有できることも大きな利点です。情報を共有することで、異変発生時の対応をスムーズに行うことができます。今後も、技術は高齢者の安心安全を守る上で、ますます重要な役割を担うと考えられます。

| 見守り技術 | 機能 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| センサー | 温度、湿度、人の動きを感知 | 熱中症、暖房機器故障など、異変に迅速対応 | – |

| 位置情報機器 | GPS等で位置情報を把握 | 道迷いや急病時に迅速対応 | – |

| AI見守りシステム | 生活リズムを学習し、異常行動を検知 | 些細な変化も見逃さず早期対応 | – |

| 共通の注意点:プライバシーへの配慮、説明と同意 | |||

| 共通のメリット:家族や介護事業者との情報共有 | |||

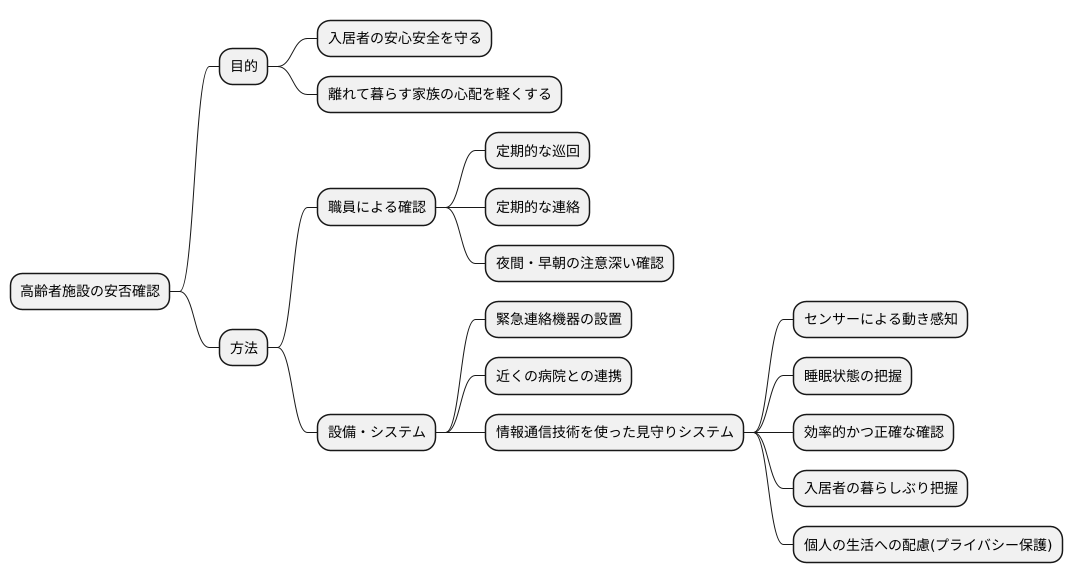

施設における取り組み

高齢者施設、例えば有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった場所では、入居されている方の無事を確かめることは、毎日の大切な仕事の一つです。施設では、様々な方法で安否確認を行っています。職員が定期的に各部屋を巡回したり、決まった時間に一人ひとりと連絡を取ったりと、日頃から細かく気を配っています。特に、職員が少ない夜間や早朝は、より注意深く確認作業を行い、入居者の安全を守っています。

また、もしもの時に備えて、緊急連絡ができる機器を設置したり、近くの病院と連携を取ったりするなど、素早く対応できる体制を整えています。近年は、情報通信技術を使った見守りシステムを取り入れる施設も増えています。このシステムは、より効率よく、かつ正確に安否確認ができるよう工夫されています。例えば、センサーを使って部屋の中の人の動きを感知したり、睡眠の状態を把握したりすることで、異変があればすぐに気付くことができます。このようなシステムは、入居者の暮らしぶりを常に把握できる一方で、個人の生活への配慮も忘れません。それぞれのプライバシーを守りながら、安心して過ごせるよう設計されています。

施設で行う安否確認は、入居者ご本人の安心安全を守るだけでなく、離れて暮らす家族の心配を軽くすることにも繋がります。だからこそ、職員一同が責任感を持って、日々の確認作業に真剣に取り組んでいます。

地域の見守り活動

高齢化が進む現代において、高齢者の暮らしを守ることは、家族や介護施設だけでなく、地域社会全体の重要な役割となっています。その中で、「見守り活動」は高齢者の安否確認だけでなく、孤立を防ぎ、地域との繋がりを保つ上で大きな役割を果たしています。

見守り活動は、様々な形で実施されています。例えば、自治体や民生委員、ボランティアの方々が協力して、定期的に高齢者のお宅を訪問し、お元気かどうかを確認したり、困りごとがないか相談に乗ったりしています。また、電話での定期的な連絡も、離れて暮らす家族の安心にも繋がります。

さらに、見守り活動は安否確認だけでなく、日常生活の支援にも繋がっています。買い物に不便を感じている高齢者のために、一緒に買い物に行ったり、食材を届けるといった買い物支援は、高齢者の生活の負担を軽減するだけでなく、栄養バランスの取れた食事を摂る助けにもなります。また、家事の手伝いをすることで、身体的な負担を軽くし、快適な生活を送れるように支えることも重要です。

これらの活動は、高齢者にとって大きな支えとなるだけでなく、地域社会全体の活性化にも繋がります。高齢者と地域住民が交流する機会が増えることで、世代間の理解が深まり、温かい人間関係が築かれます。高齢者が地域社会の一員として活躍できる場を提供することで、生きがいを感じ、健康寿命を延ばすことにも繋がります。また、地域住民にとっても、高齢者の知恵や経験を学ぶ貴重な機会となり、地域全体の繋がりが強まる効果も期待できます。

高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現するためには、行政、地域住民、そして高齢者自身がお互いに協力し合い、支え合う体制を築いていくことが大切です。見守り活動は、そのための重要な一歩であり、誰もが安心して暮らせる、温かい社会を作るために、積極的に参加し、支援していく必要があります。

| 見守り活動の目的 | 具体的な活動内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 高齢者の安否確認、孤立防止、地域との繋がり維持 |

|

|

家族との連携

高齢者の暮らしを見守る上で、家族との協力体制はなくてはならないものです。特に、離れて暮らす家族にとって、高齢の親や親族の毎日の様子を知ることは容易ではありません。だからこそ、高齢者を取り巻く様々な立場の人々が情報を共有し、連携していくことが重要になります。

まず、介護施設や地域包括支援センターなどの関係機関は、家族に対して定期的に高齢者の状況を伝える必要があります。毎日の生活の様子や健康状態の変化、また、施設でのイベントの様子などを伝えることで、家族は安心することができます。同時に、何かあった際の緊急連絡網を整備しておくことも大切です。何か異変があった際に、迅速に家族に連絡が取れる体制を整えておくことで、早期対応が可能になります。

家族の側からも、積極的に高齢者と連絡を取り合うことが重要です。電話や手紙、インターネットを使った映像付きの会話などを活用し、定期的に様子を伺うことで、変化に早く気付くことができます。直接会って話をすることは、高齢者にとって大きな喜びであり、心の支えにもなります。離れて暮らしていても、顔を見て話すことで、より深く状況を理解することができるでしょう。

高齢者本人、家族、介護施設、そして地域社会、それぞれの立場の人々が協力し合うことで、より確実で安心できる見守り体制を築くことができます。それぞれの役割を理解し、情報を共有し、支え合うことで、高齢者が安心して暮らせるだけでなく、家族も安心して日常生活を送ることができます。このような地域全体で見守る仕組みを作ることで、誰もが安心して暮らせる温かい社会を作っていけるはずです。

| 立場 | 役割 | 連携事項 |

|---|---|---|

| 家族 | 高齢者の様子を伺う、積極的に連絡を取り合う | 介護施設/地域包括支援センター:高齢者の状況の情報共有、緊急連絡網の整備 高齢者:電話、手紙、インターネットなどを活用した定期的な連絡 |

| 介護施設/地域包括支援センター | 高齢者の状況を定期的に家族に伝える、緊急連絡網の整備 | 家族:高齢者の生活の様子、健康状態の変化、イベントの様子などの情報共有、緊急連絡 |

| 高齢者 | 積極的に家族や周囲とコミュニケーションを取る | 家族:自身の状況や変化を伝える |

| 地域社会 | 地域全体で見守る仕組みづくり | 高齢者、家族、介護施設:地域全体での見守り体制の構築 |

今後の展望

年を重ねる人が増えるにつれて、無事を確かめることの大切さは、これからもっともっと高まっていくでしょう。新しい技術、例えば人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる仕組みなどは、無事を確かめる正確さを上げるのに大きく役立つと考えられています。

例えば、人工知能を使った仕組みは、年配の方の普段の暮らし方を覚えて、異変があればすぐに気づくことができます。また、色々なものを測る技術や、身につける型の機器が進化することで、より詳しい様子を知ることができ、一人ひとりに合わせた丁寧な対応ができるようになるでしょう。

同時に、個人の暮らしを守ることも大切です。個人の大切なことをきちんと管理したり、本人が納得した上で情報を使うことが欠かせません。また、技術が進むだけでなく、地域の人たちが力を合わせることも大事なことです。地域に住む人、役場、会社が協力して見守りの仕組みを作ることが、年配の方が安心して暮らせるようにするために必要となるでしょう。

さらに、無事を確かめることは、ただ安否を確認するだけでなく、その後の対応まで含めて考える必要があります。例えば、連絡がつかない場合に誰が駆けつけるのか、緊急時の対応手順はどうなっているのかなどを、あらかじめ決めておくことが大切です。また、日頃から地域とのつながりを深め、いざという時に助け合える関係を築いておくことも重要です。高齢者が安心して暮らせるようにするには、色々な立場の人が協力して、長く続けられる無事を確かめる仕組みを作っていく必要があります。技術の活用だけでなく、人の温かさや思いやりも大切にし、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指していくことが重要です。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 技術の活用 | 人工知能やIoT技術を活用し、高齢者の異変を早期に察知し、一人ひとりに合わせた対応を実現する。 |

| プライバシー保護 | 個人情報を適切に管理し、本人の同意に基づいて活用する。 |

| 地域連携 | 地域住民、行政、企業が連携し、見守り体制を構築する。 |

| 事後対応の整備 | 緊急時の連絡体制や対応手順を確立し、日頃から地域との繋がりを強化する。 |

| 持続可能性 | 多様な主体が協力し、継続可能な見守りシステムを構築する。技術だけでなく、人の温かさや思いやりも重視する。 |