整形外科を深く理解する

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人を助ける意味ですよね?でも、整形外科の分野でよく聞く『オルト』って言葉と何か関係があるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。確かにどちらも助けるという意味では共通しているけど、目的が少し違うんだ。『介護』は、食事や入浴など、日常生活を送る上で必要な動作をサポートすること。たとえば、高齢者や障害のある方が対象になるね。一方、『介助』は、特定の動作や行為を一時的に手伝うこと。階段の上り下りを手伝ったり、書類を書くことを手伝ったりなどが当てはまるよ。

介護を学びたい

なるほど。それで、『オルト』とどう関係するんですか?

介護の研究家

『オルト』つまり整形外科は、骨や関節、筋肉などの運動器の治療を行う分野だよね。手術後や怪我の後には、日常生活動作が難しくなる場合がある。そこで、『介護』や『介助』が必要になるんだ。例えば、骨折した後にリハビリテーションを行う際、『介助』を受けながら運動したり、『介護』を受けて日常生活を送ったりするケースがあるんだよ。

オルトとは。

「介護」と「介助」について、骨や関節、筋肉などの運動器の治療を専門とする医療分野(いわゆる整形外科)に関連した用語について説明します。

整形外科とは

整形外科とは、人の体を支え、動かす器官である運動器の病気を診る診療科です。運動器は、骨、関節、筋肉、腱、靱帯、神経など、様々な組織から成り立っており、これらが複雑に連携することで、私たちは歩いたり、走ったり、物を掴んだりといった日常動作を行うことができます。整形外科は、この大切な運動器の機能を保ち、痛みや不自由さを和らげ、患者さんがより良い生活を送れるようにすることを目指しています。

扱う症状は多岐に渡り、生まれつき持っている病気から、年を重ねることで起こる変形、スポーツでの怪我、事故による怪我まで、幅広く対応します。例えば、骨が折れたり、関節が外れたりする骨折や脱臼、靭帯や腱が伸びたり切れたりする捻挫や靭帯損傷、関節の炎症である関節炎、背骨の病気である脊椎疾患、骨にできる腫瘍である骨腫瘍など、様々な病気を診断し、治療します。

治療法は、患者さんの年齢や普段の生活、症状の重さなどを考えて、一人ひとりに合った最適な方法を選びます。薬による治療やリハビリテーションだけでなく、手術が必要な場合もあります。最近では、傷を小さくして行う手術や、体に負担の少ない手術など、様々な手術方法が開発され、患者さんの体への負担を減らす工夫がされています。また、損傷した組織を再生させる再生医療や、ロボットを使った精密な手術など、最新の技術も積極的に取り入れ、より効果的で安全な治療を提供できるよう日々進歩しています。整形外科医は、患者さんが一日も早く社会復帰できるよう、治療だけでなく、社会復帰に向けた支援も行っています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 整形外科とは | 人の体を支え、動かす器官である運動器の病気を診る診療科。運動器は、骨、関節、筋肉、腱、靱帯、神経などから構成され、複雑に連携し日常動作を可能にする。整形外科は運動器の機能を保ち、痛みや不自由さを和らげ、患者がより良い生活を送れるようにすることを目指す。 |

| 扱う症状 | 先天的な病気、加齢による変形、スポーツや事故による怪我など多岐に渡る。骨折、脱臼、捻挫、靭帯損傷、関節炎、脊椎疾患、骨腫瘍など様々な病気を診断・治療。 |

| 治療法 | 患者の年齢、生活、症状の重さを考慮し、最適な方法を選択。薬物療法、リハビリテーション、手術など。低侵襲手術や再生医療、ロボット手術など最新技術も積極的に導入。 |

| 整形外科医の役割 | 治療だけでなく、社会復帰に向けた支援も行う。 |

整形外科で扱う主な病気

整形外科では、骨や関節、筋肉、神経など、運動器の様々な病気を扱います。代表的な病気をいくつかご紹介します。まず、加齢とともに増加する変形性関節症は、関節を覆う軟骨がすり減り、骨同士が直接こすれ合うことで痛みや腫れ、動きの制限が生じる病気です。特に膝や股関節に多く発症し、階段の上り下りや歩行が困難になることもあります。適切な運動や薬物療法、場合によっては手術が必要になります。次に、免疫の異常が原因で関節に炎症が起こる関節リウマチは、朝方のこわばりや関節の痛み、腫れを特徴とします。進行すると関節の変形や機能障害につながるため、早期発見と治療開始が重要です。薬物療法やリハビリテーションなどで病気の進行を抑え、日常生活の質を維持するよう努めます。また、骨の密度が低下し、骨折しやすくなる骨粗鬆症は、高齢の女性に多く見られます。骨粗鬆症自体は自覚症状が少ないため、定期的な検査で骨密度を測定し、早期に発見することが大切です。予防には、カルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動が効果的です。さらに、背骨の中を通る脊髄の通り道である脊柱管が狭くなる脊柱管狭窄症は、腰や足の痛み、しびれを引き起こします。症状が進行すると、歩行が困難になる場合もあります。薬物療法やリハビリテーション、症状によっては手術を行うこともあります。その他、スポーツや交通事故などによる骨折、脱臼、捻挫、靭帯損傷といった怪我も整形外科で扱います。怪我の程度に応じて、ギプス固定や手術、リハビリテーションなど適切な治療を行います。整形外科では、患者さんの状態に合わせて、保存療法から手術まで幅広い治療を提供し、日常生活の改善を目指します。

| 病気 | 原因 | 症状 | 治療法 |

|---|---|---|---|

| 変形性関節症 | 加齢による軟骨の摩耗 | 関節の痛み、腫れ、動きの制限 | 適切な運動、薬物療法、手術 |

| 関節リウマチ | 免疫の異常 | 朝方のこわばり、関節の痛み、腫れ | 薬物療法、リハビリテーション |

| 骨粗鬆症 | 骨密度の低下 | 骨折しやすい | カルシウム・ビタミンD摂取、適度な運動 |

| 脊柱管狭窄症 | 脊柱管の狭窄 | 腰や足の痛み、しびれ、歩行困難 | 薬物療法、リハビリテーション、手術 |

| 骨折、脱臼、捻挫、靭帯損傷 | スポーツや交通事故など | 怪我の程度による | ギプス固定、手術、リハビリテーション |

整形外科の治療法

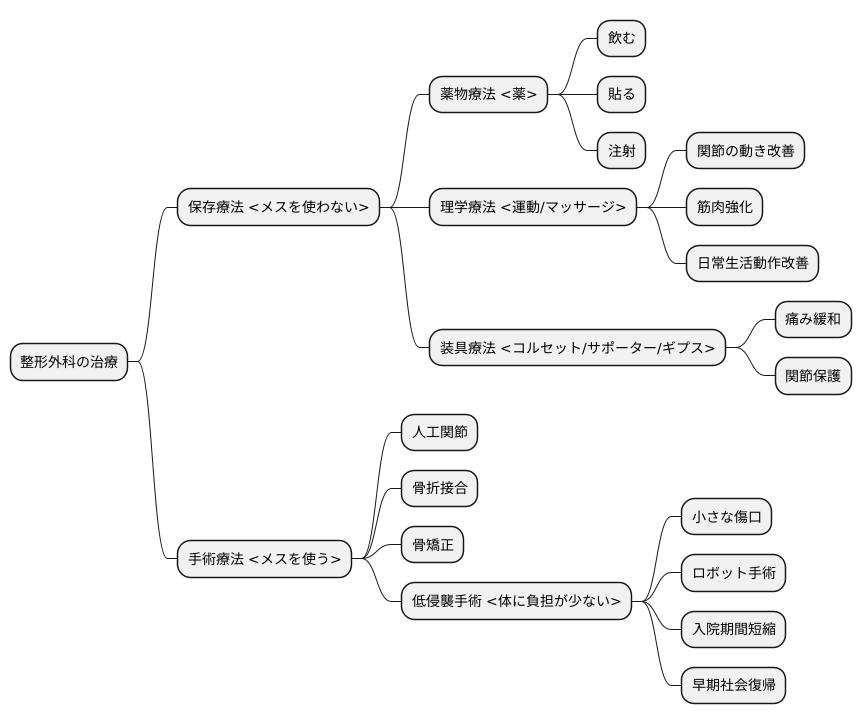

整形外科では、骨や関節、筋肉、神経などの運動器に起こる様々な問題を治療します。治療方法は大きく分けて、手術をしない「保存療法」と、手術を行う「手術療法」の二つがあります。

まず、保存療法について説明します。保存療法は、メスを使わずに症状を和らげたり、機能を回復させたりする方法です。具体的には、薬を使う「薬物療法」、運動やマッサージなどを行う「理学療法」、コルセットやサポーターなどの装具を使う「装具療法」などがあります。薬物療法では、痛みや腫れを抑える薬を、飲む、貼る、注射するなど様々な方法で体内に取り入れます。炎症が強い場合は、炎症を抑える注射を行うこともあります。理学療法では、専門の療法士が、患者さんの状態に合わせて適切な運動やマッサージ、温熱療法などを行います。これにより、関節の動きを滑らかにし、筋肉を強くし、日常生活での動作を改善します。装具療法では、コルセットやサポーター、ギプスなどで患部を固定することで、痛みを和らげたり、関節を保護したりします。

一方、手術療法は、保存療法で効果がない場合や、症状が重い場合に選択されます。例えば、骨が折れた場合や、関節がひどく変形してしまった場合などです。手術には、人工関節を入れる手術、骨折した骨をつなぐ手術、変形した骨を矯正する手術など、様々な種類があります。近年では、体に負担の少ない手術方法も開発されています。小さな傷口から手術を行う方法や、ロボットを使って精密な手術を行う方法などがあります。これらの方法は、入院期間を短縮し、患者さんの早期の社会復帰を助けます。

整形外科の治療は、患者さん一人一人の状態に合わせて、医師が最適な方法を選びます。そのため、気になることや不安なことがあれば、医師に相談することが大切です。医師とよく話し合い、納得した上で治療を受けることが、より良い結果につながります。

整形外科と他の診療科との連携

整形外科は、身体の運動に関わる器官の病気や怪我を扱う診療科ですが、多くの場合、他の診療科と協力して治療にあたります。これは、運動器の不調が他の病気と関わっている場合や、怪我の程度が大きく全身状態への影響が懸念される場合など、様々な理由で必要となるためです。

例えば、関節リウマチのような病気は、関節に炎症や痛みを起こしますが、これは免疫の異常が原因です。そのため、整形外科はリウマチ科と連携し、薬物治療やリハビリテーションなどを総合的に行います。関節の変形が進行した場合には、整形外科手術が必要となるケースもあります。

また、脳卒中などの神経系の病気が原因で、手足の麻痺や筋力の低下といった運動器の障害が起こることもあります。このような場合は、神経内科と協力して、元の病気の治療と並行し、リハビリテーションや装具療法などを行います。

さらに、糖尿病や高血圧といった生活習慣病も、骨や関節の病気に影響を及ぼすことがあります。糖尿病は骨粗鬆症のリスクを高め、骨折しやすくなることが知られています。高血圧も、骨の代謝に悪影響を与える可能性があります。そのため、整形外科は内科と連携し、これらの病気を適切に管理しながら、骨や関節の治療を進めることが重要です。

交通事故などで大きな怪我をした場合は、整形外科だけでなく、救急科や集中治療科などの専門的な診療科とも連携して、救命処置や全身管理を行います。生命の危険が去った後も、骨折や神経損傷などの治療が必要となるケースでは、整形外科が引き続き治療を担当します。

このように、整形外科は様々な診療科と緊密に連携を取りながら、患者さんにとって最適な治療を提供できるように努めています。必要に応じて、他の診療科の専門医に診察を依頼することもあります。患者さんの状態を総合的に判断し、適切な医療を提供するために、各診療科の専門家が協力して治療にあたることが重要です。

| 連携診療科 | 連携理由・内容 |

|---|---|

| リウマチ科 | 関節リウマチのような免疫異常が原因で起こる関節の炎症や痛み、変形に対して、薬物治療やリハビリテーション、手術などを総合的に行うため。 |

| 神経内科 | 脳卒中など神経系の病気によって起こる手足の麻痺や筋力低下といった運動器の障害に対して、元の病気の治療と並行し、リハビリテーションや装具療法などを行うため。 |

| 内科 | 糖尿病や高血圧などの生活習慣病が骨や関節の病気に影響を与えるため、これらの病気を適切に管理しながら、骨や関節の治療を進めるため。 |

| 救急科・集中治療科 | 交通事故などの大きな怪我の場合、救命処置や全身管理を行い、その後の骨折や神経損傷などの治療を行うため。 |

| その他 | 必要に応じて、他の診療科の専門医に診察を依頼するため。 |

整形外科を受診する際の注意点

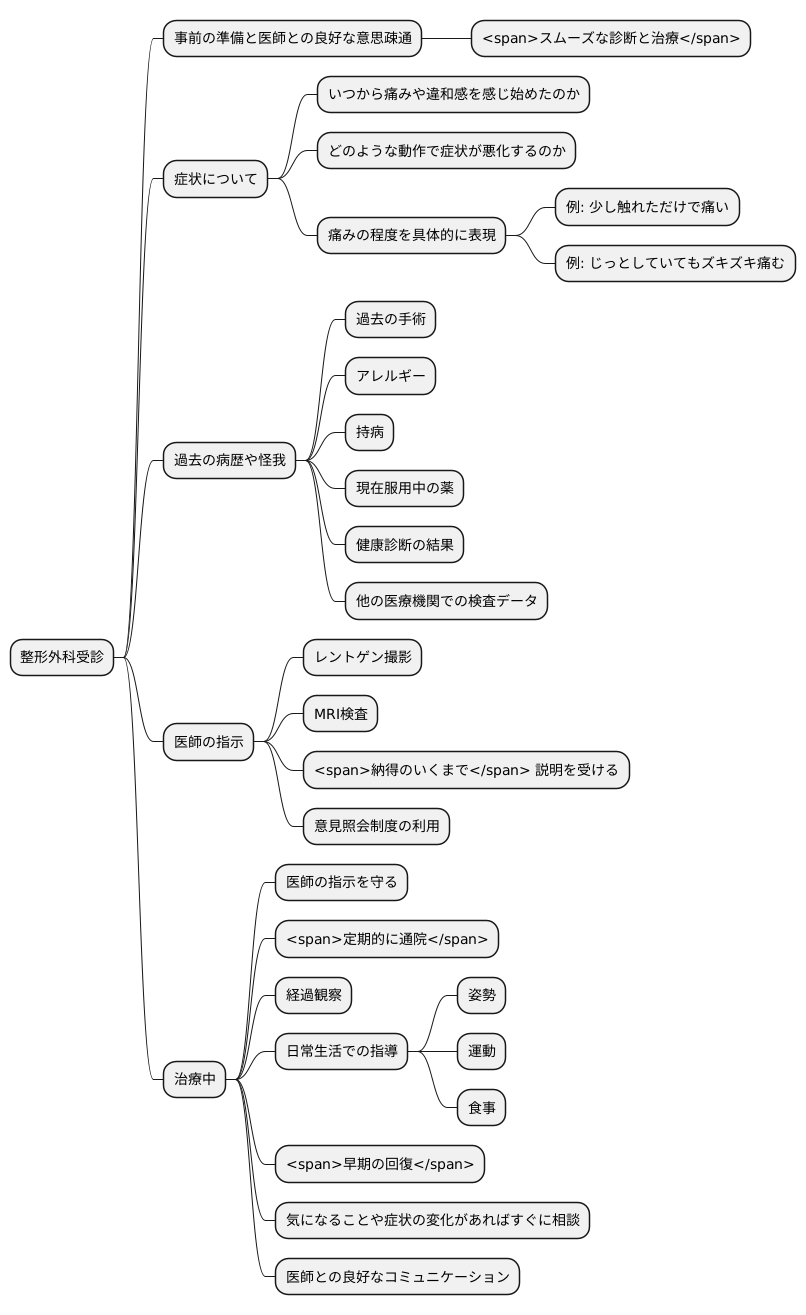

整形外科を受診する際には、事前の準備と医師との良好な意思疎通がスムーズな診断と治療につながります。

まず、症状については、いつから痛みや違和感を感じ始めたのか、どのような動作で症状が悪化するのかなど、できる限り具体的に説明できるようにしておきましょう。痛みの程度を表現する際に「軽い」「重い」といった言葉だけでなく、「少し触れただけで痛い」「じっとしていてもズキズキ痛む」など、具体的な表現を用いると、医師がより正確に症状を把握できます。

過去の病歴や怪我、現在服用中の薬についても伝えることが重要です。過去の手術やアレルギー、持病などは、現在の症状との関連性を判断する上で貴重な情報となります。また、服用中の薬の中には、整形外科的な治療に影響を及ぼすものもあるため、医師に伝えることで適切な治療方針を決定できます。健康診断の結果や他の医療機関での検査データがあれば、持参することで診断をよりスムーズに進めることができます。

医師の指示に従ってレントゲン撮影やMRI検査などを受け、診断結果に基づいて治療方針が決定されます。治療内容や費用、期間などについて疑問があれば、遠慮なく医師や看護師に質問しましょう。納得のいくまで説明を受けることが大切です。他の医師の意見を聞く「意見照会」制度を利用することもできます。

治療中は、医師の指示を守り、定期的に通院して経過観察を受けることが重要です。日常生活での姿勢や運動、食事などについても指導を受けることがあるので、しっかりと守り、早期の回復を目指しましょう。治療中に少しでも気になることや症状の変化があれば、すぐに医師に相談することが大切です。医師との良好なコミュニケーションを図り、安心して治療に取り組みましょう。