高次脳機能障害について

介護を学びたい

先生、『高次脳機能障害』って、認知症とどう違うんですか?どちらも物忘れがひどくなるイメージがあるんですが…

介護の研究家

いい質問ですね。確かにどちらも記憶に問題が出ることがあるので、混同しやすいです。大きな違いは、原因と発症の時期です。高次脳機能障害は、脳梗塞や脳の外傷など、はっきりとした原因があって、その後に急に症状が現れます。一方、認知症は、加齢などによる脳の機能低下が原因で、ゆっくりと症状が現れます。

介護を学びたい

なるほど。原因と発症の時期が違うんですね。他に違いはありますか?

介護の研究家

はい。高次脳機能障害は、記憶障害だけでなく、感情のコントロールが難しくなったり、物事を理解する力や、計画を立てて行動することが難しくなるといった症状が現れます。認知症も似た症状が現れますが、高次脳機能障害の方が、こういった症状がよりはっきりと現れることが多いです。また、リハビリテーションによって、機能の回復が見込める場合もあります。

高次脳機能障害とは。

『高次脳機能障害』とは、脳の病気や怪我(例えば、脳の血管が詰まること、頭の怪我、脳の中の出血など)によって、脳の知的な働きをつかさどる部分が傷つき、さまざまな問題が起こることを指します。具体的には、注意が散漫になったり、言葉がうまく話せなくなったり、物や人を見ても何だかわからなくなったり、体を思ったように動かせなくなったりといったことが起こります。また、物事を理解する力が弱まったり、急に怒り出すなど感情をうまくコントロールできなくなることもあります。似たような症状を示す認知症とは異なり、高次脳機能障害は、脳の病気や怪我をしたときなど、いつから症状が出始めたのかはっきりと言える点が特徴です。

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けたことで起こる、記憶や言葉、思考、行動といった機能に障害が現れる状態のことです。脳卒中や交通事故などが主な原因で、目に見える外傷がない場合も多いため、周囲の理解が得られにくいという難しさがあります。

この障害は、脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血といった脳の血管の病気や、交通事故による頭への外傷などによって引き起こされます。これらの出来事によって脳が傷つくと、神経細胞の働きが妨げられ、色々な認知機能に影響が出ます。

高次脳機能障害の症状は様々です。物を覚えるのが難しくなる記憶障害は、電話番号や人の名前、約束などを忘れてしまうといった形で現れます。また、言葉の理解や話すことが困難になる言語障害では、相手の話している内容が理解できなかったり、自分の言いたいことをうまく表現できなかったりします。

さらに、計画を立てたり、実行したりすることが難しくなる遂行機能障害もよく見られます。例えば、料理の手順が分からなくなったり、買い物をスムーズに済ませることができなくなったりします。また、周囲の状況を理解するのが難しくなる注意障害もみられ、一度に複数のことを行うのが困難になったり、気が散りやすくなったりします。

これらの症状に加えて、感情をコントロールすることが難しくなったり、性格が変わったりすることもあります。急に怒りっぽくなったり、無気力になったりするなど、以前とは異なる様子が見られるようになります。日常生活を送るために必要な情報処理能力が低下するため、社会生活や仕事に支障が出てしまう場合もあります。高次脳機能障害は、外見からは分かりにくい障害であるため、周囲の理解と支援がより一層重要になります。

| 症状 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 記憶障害 | 物を覚えるのが難しくなる | 電話番号や人の名前、約束などを忘れてしまう |

| 言語障害 | 言葉の理解や話すことが困難になる | 相手の話している内容が理解できなかったり、自分の言いたいことをうまく表現できなかったりする |

| 遂行機能障害 | 計画を立てたり、実行したりすることが難しくなる | 料理の手順が分からなくなったり、買い物をスムーズに済ませることができなくなったりする |

| 注意障害 | 周囲の状況を理解するのが難しくなる | 一度に複数のことを行うのが困難になったり、気が散りやすくなったりする |

| 感情のコントロール障害/性格変化 | 感情をコントロールすることが難しくなったり、性格が変わったりする | 急に怒りっぽくなったり、無気力になったりする |

| 情報処理能力低下 | 日常生活を送るために必要な情報処理能力が低下する | 社会生活や仕事に支障が出てしまう |

症状の多様性

高次脳機能障害は、脳が傷つくことで起こる様々な困難を指します。その症状は実に様々で、十人十色と言えるでしょう。脳のどの部分が、どのくらいの範囲で傷ついたかによって、現れる症状が大きく変わってくるのです。

例えば、ある人は記憶することが難しくなるかもしれません。一方で、別の人は言葉を話すことや理解することに苦労するかもしれません。また、ある人は物事を計画的に行うことが難しくなるかもしれませんし、感情をコントロールすることが難しくなる人もいるでしょう。このように、症状の組み合わせは実に多様で、一人として同じ人はいません。

さらに、同じ種類の症状であっても、その程度には大きな差があります。例えば、記憶障害の場合を考えてみましょう。軽い人では、少し前の出来事を思い出せない、知人の名前が出てこないといった程度かもしれません。しかし、重い人になると、数分前の出来事さえも忘れてしまったり、家族の顔さえも分からなくなってしまうこともあります。言語障害も同様で、言葉が出てこない、話が理解できないといった症状が、軽い場合もあれば重い場合もあります。

このように、高次脳機能障害は症状が多様で、その程度にも幅があるため、周りの人から理解されにくいことがあります。「怠けている」「やる気がない」などと誤解されてしまうことも少なくありません。このような誤解や偏見は、本人にとって大きな負担となり、社会生活を送る上での困難につながる可能性があります。だからこそ、高次脳機能障害について正しく理解し、それぞれの人の状況に合わせた適切な支えが必要となるのです。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 症状の多様性 | 脳の損傷部位や範囲によって、記憶障害、言語障害、遂行機能障害、感情制御障害など、様々な症状が現れる。症状の組み合わせは多様で、十人十色。 |

| 症状の程度の差 | 同じ種類の症状でも、軽度から重度まで程度に大きな差がある。例えば、記憶障害では、少し前の出来事を思い出せない程度の軽度から、数分前の出来事さえも忘れてしまう重度まで様々。 |

| 理解の難しさ | 症状が多様で程度にも幅があるため、周囲から怠けている、やる気がないと誤解されやすい。 |

| 必要な支援 | 正しく理解し、それぞれの状況に合わせた適切な支えが必要。 |

診断と評価

高次脳機能障害の診断は、複数の方法を組み合わせることで、より正確な結果を得ることができます。まず初めに、医師は患者本人、そしてご家族から詳しい話を聞き取ります。これは問診と呼ばれ、発症した時の状況や、発症してから症状がどのように変化してきたのか、日常生活でどのような困難を感じているのかなどを詳しく伺います。

次に、神経心理学的検査を行います。これは、様々な認知機能を客観的に評価するための検査です。記憶力、注意を集中する力、言葉を使う力、計画を立てて実行する力など、様々な角度から脳の働きを調べます。具体的には、いくつかの課題にチャレンジしてもらい、その結果から障害の程度や種類を特定します。この検査によって、一人ひとりの状態に合わせた支援を考えるための、大切な情報を得ることが可能になります。

さらに、脳の状態を画像で確認するために、CTやMRIといった画像検査を行います。これにより、脳のどの部分が、どの程度損傷しているのかを調べることができます。損傷の場所によって現れる症状が異なるため、適切なリハビリテーションを行う上で、非常に重要な情報となります。

問診、神経心理学的検査、画像検査。これら全ての結果を総合的に判断することで、高次脳機能障害の診断を下します。診断が確定したら、患者さんの症状や生活の状況に合わせた個別のリハビリテーション計画を作成します。日常生活へのスムーズな復帰を目指し、患者さんの生活の質の向上を図ります。医師や他の医療専門職と連携を取りながら、患者さん一人ひとりに最適な支援を提供していきます。

| 診断方法 | 目的 | 詳細 |

|---|---|---|

| 問診 | 詳しい話を聞き取る | 発症時の状況、症状の変化、日常生活の困難などを伺う |

| 神経心理学的検査 | 様々な認知機能を客観的に評価する | 記憶力、注意力、言語力、計画力などを調べ、障害の程度や種類を特定する。個別に合わせた支援を考えるための情報を得る。 |

| 画像検査 (CT, MRI) | 脳の状態を画像で確認する | 脳の損傷部位と程度を調べ、適切なリハビリテーションを行うための重要な情報を得る。 |

| 総合判断 | 全ての結果を総合的に判断する | 問診、神経心理学的検査、画像検査の結果を総合し、高次脳機能障害の診断を下す。 |

| リハビリテーション計画 | 個別のリハビリテーション計画を作成 | 診断に基づき、患者さんの症状や生活状況に合わせた計画を作成。日常生活への復帰、生活の質の向上を目指す。最適な支援を提供する。 |

リハビリテーション

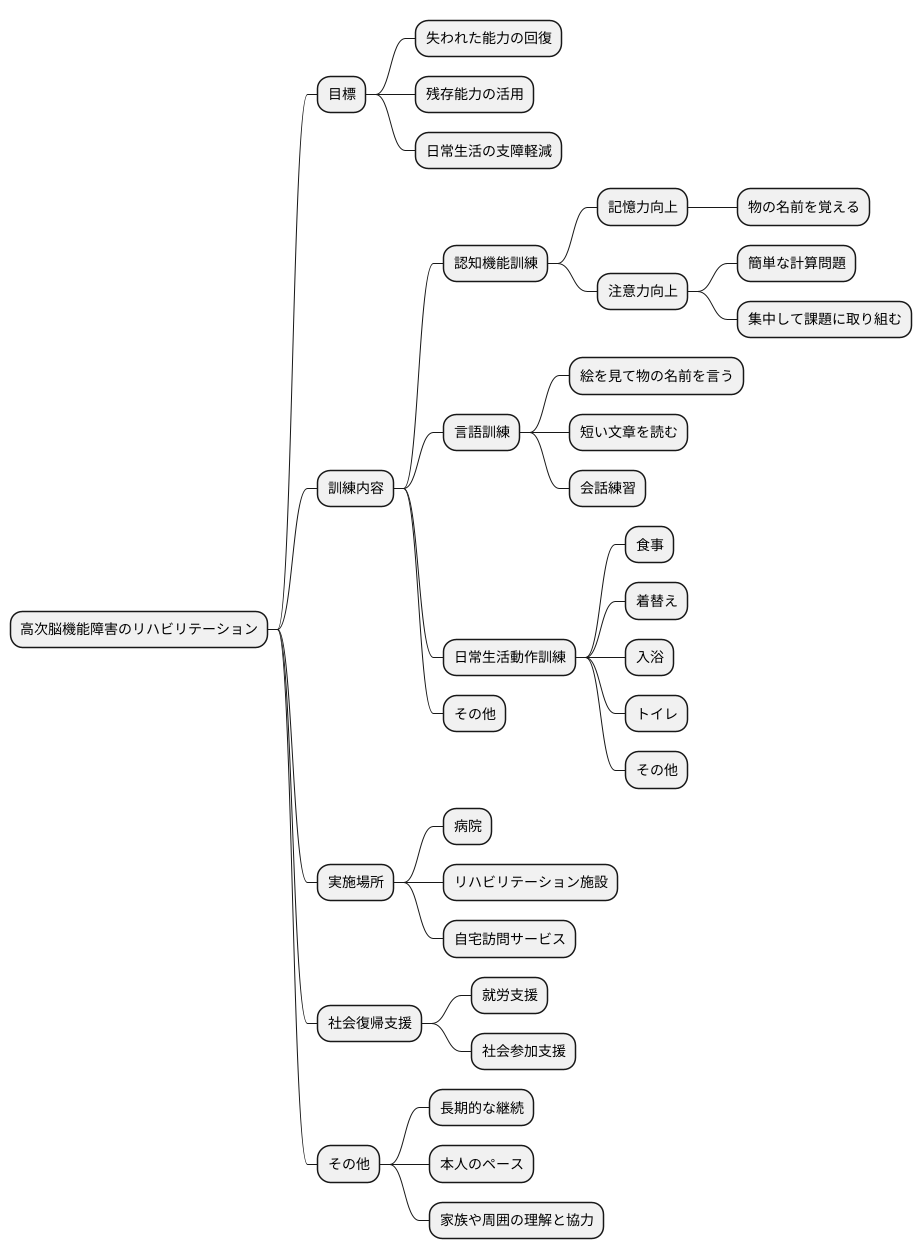

脳に大きな損傷を受けた後に起こる高次脳機能障害は、記憶力や判断力、注意力の低下といった目に見えない困難をもたらします。そのため、リハビリテーションは、単に失われた能力を取り戻すだけでなく、残っている能力を最大限に活かし、日常生活での支障を減らすことを目指します。

具体的な訓練内容としては、まず、記憶や注意といった認知機能を高めるための練習があります。例えば、物の名前を覚えたり、簡単な計算問題を解いたり、一定時間集中して課題に取り組むといった訓練を通して、日常生活に必要な認知機能の回復を図ります。

次に、言葉の理解や発話が難しくなった場合、言語療法士による言語訓練を行います。絵を見て物の名前を言ったり、短い文章を読んだり、会話の練習をすることで、円滑な意思疎通を目指します。

さらに、日常生活動作の練習も重要です。食事、着替え、入浴、トイレといった基本的な動作を繰り返し練習することで、一人で生活できる能力を高めます。

リハビリテーションは、病院だけでなく、地域にあるリハビリテーション施設や、自宅に専門家が訪問するサービスなど、様々な場所で受けることができます。また、社会復帰を目指す方には、就労支援や社会参加支援も行われています。仕事に復帰するための準備や、地域活動への参加を通して、社会との繋がりを取り戻し、自信を持って生活できるよう支援します。

高次脳機能障害のリハビリテーションは、長期にわたる継続的な取り組みが必要です。焦らず、本人のペースに合わせて、少しずつ目標を達成していくことが大切です。家族や周囲の理解と協力のもと、根気強くリハビリテーションを続けることで、より自立した生活を送ることが可能になります。

周囲の理解と支援

高次脳機能障害は、見た目では分かりにくい障害であるため、周囲の理解と支えがとても重要です。この障害は、事故や病気によって脳が損傷することで起こり、記憶力や注意力の低下、感情のコントロールが難しくなるといった症状が現れます。しかし、外見からは分かりにくいため、周囲の人々は障害について適切な知識を持つことが大切です。

まず、家族や友人、職場の同僚などは、高次脳機能障害について正しく理解し、患者さんの気持ちに寄り添うことが求められます。患者さんの話す速度に合わせてゆっくりと会話し、指示を出す時は簡潔で分かりやすい言葉を使うように心がけましょう。複雑な指示や一度にたくさんの指示を出すことは避け、一つずつ丁寧に伝えることが大切です。また、手帳やカレンダーなどを活用して、記憶の補助を行うことも有効です。

感情の起伏が激しくなることもあるため、周りの人々は寛容な心で接し、感情の変動に理解を示すことが重要です。患者さん自身も感情のコントロールに苦労していることを理解し、落ち着いて対応しましょう。焦らず、ゆっくりと時間をかけて向き合うことで、患者さんの不安を軽減し、信頼関係を築くことができます。

日常生活でのサポートだけでなく、社会参加を促すことも大切です。趣味や地域活動など、患者さんが楽しめることを見つけ、積極的に参加できるよう支援しましょう。地域社会全体で温かく迎え入れ、共に支え合うことで、患者さんは社会とのつながりを保ち、孤立を防ぐことができます。

周囲の理解と支援は、高次脳機能障害を持つ人々が社会生活を送る上で欠かせないものです。温かい気持ちで接し、共に歩むことで、患者さんはより豊かな生活を送ることができ、社会の一員として活躍できる可能性が広がります。

| 高次脳機能障害への支援 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 周囲の理解と支え | 障害について正しい知識を持つ、患者に寄り添う |

| コミュニケーション | ゆっくり話す、簡潔で分かりやすい言葉を使う、複雑な指示や一度にたくさんの指示は避ける、一つずつ丁寧に伝える、手帳やカレンダーなどを活用 |

| 感情への対応 | 寛容な心で接する、感情の変動に理解を示す、落ち着いて対応する、焦らずゆっくりと時間をかける |

| 社会参加の促進 | 趣味や地域活動などを見つけ、積極的に参加できるよう支援する、地域社会全体で温かく迎え入れ、共に支え合う |