介護サービス利用者:その役割と重要性

介護を学びたい

先生、「利用者」って誰のことですか?介護保険サービスを受ける人って高齢者だけですか?

介護の研究家

いい質問ですね。「利用者」とは、サービスを利用する人の総称です。介護保険サービスの場合は、特に介護保険サービスを利用している人を指します。そして、利用できるのは高齢者だけではありませんよ。

介護を学びたい

え、そうなんですか?具体的にはどんな人が利用できるんですか?

介護の研究家

65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた人、もしくは40歳から64歳までで特定の病気にかかっている人も利用できます。例えば、若い人でも特定の病気を患っていれば利用できるんですよ。

利用者とは。

「介護」と「介助」といった言葉において、「利用者」とは、物や施設、サービスを使う人の総称です。介護の場面では、介護保険のサービスを使っている人を指します。介護保険のサービスは、65歳以上で支援や介護が必要と認められた人、もしくは40歳から64歳までで特定の病気にかかっている人が利用できます。

利用者とは

「利用者」とは、サービスを受ける人のことを指します。様々なサービスが存在しますが、特に介護の分野においては、介護保険サービスを受ける人のことを「利用者」と呼びます。

介護保険サービスを受けるには、一定の条件を満たす必要があります。まず、65歳以上の方で、要支援、または要介護の認定を受けていることが挙げられます。要支援・要介護認定を受けるには、市区町村の窓口に申請し、審査を受ける必要があります。審査では、日常生活における様々な動作の自立度が評価され、その結果に応じて要支援1・2、要介護1~5の区分に認定されます。また、40歳から64歳までの方でも、特定の病気に罹患している場合は、介護保険サービスの利用対象となります。対象となる病気は、がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など、厚生労働省が定める40歳以上から発症する特定疾病に該当する必要があります。これらの条件を満たした利用者の方々は、それぞれの状態に合わせた適切なサービスを受けることができます。

利用者は、ただサービスを受けるだけでなく、サービスの内容や提供方法について意見を述べる権利を持っています。利用者の声は、サービスの質の向上に大きく貢献するため、非常に重要です。例えば、自宅での介護サービスであれば、訪問時間やサービス内容について、利用者の希望を聞きながら調整されます。施設での介護サービスであれば、食事の内容やレクリエーション活動について、利用者の意見が反映される機会が設けられています。

さらに、利用者自身が積極的にサービスに関わることで、より効果的なサービス提供が実現すると考えられています。例えば、ケアプランの作成にあたり、利用者自身の希望や目標を明確にすることで、より個別性に合ったサービスを受けることが可能になります。また、日々の生活の中で、自身の状態や変化をサービス提供者に伝えることも、適切なサービスの提供に繋がります。

利用者、サービス提供者、そして地域社会が協力し合うことで、より良い介護サービスが実現できるのです。利用者は介護サービスの中心であり、その声はサービスの質の向上に欠かせない要素です。利用者一人ひとりの状況や希望に合わせたサービス提供こそが、質の高い介護サービスを実現するための重要な鍵となります。

| 利用者とは | 介護保険サービス利用条件 | 利用者の権利と役割 | より良い介護サービスの実現 |

|---|---|---|---|

| サービスを受ける人。特に介護分野では介護保険サービスを受ける人を指す。 |

|

|

利用者、サービス提供者、地域社会の協力で実現。利用者の声はサービスの質の向上に欠かせない。 |

利用者の権利

介護サービスを受ける方々は、大切にされるべき権利を持っています。 これは、サービスの種類に関わらず、すべての方に等しく保障されているものです。まず、利用者の方々は、自分に合ったサービスを自由に選ぶことができます。 複数の事業者から、提供内容や費用などを比較検討し、自分に最適なサービスを選択する権利が保障されています。また、サービスの内容や提供方法について、事前に十分な説明を受ける権利もあります。 具体的には、どのようなサービスが提供されるのか、どのような手順で行われるのか、費用はどのくらいかかるのかなどを、事業者から分かりやすく説明してもらうことができます。

サービスの提供を受ける際には、人格や尊厳を尊重され、適切な対応を受ける権利も保障されています。身体的、精神的な負担を最小限に抑え、安全で快適な環境でサービスを受けられるように配慮されるべきです。もしサービスの内容に疑問を感じたり、納得できないことがあった場合は、苦情を申し立てる権利もあります。利用者からの声は、サービスの質の向上に繋がる貴重なものです。これらの権利は、利用者の方々が安心してサービスを受け、生活の質を高めるために不可欠です。

介護サービスを提供する側は、これらの権利をしっかりと理解し、尊重しなければなりません。利用者の方々が安心して生活を送れるように、利用者本位のサービス提供を常に心掛ける必要があります。 利用者の方々の権利を守ることが、質の高い、そして温かい介護サービスを提供するための第一歩となります。利用者の方々と信頼関係を築き、その人らしい生活を支えていくことが、介護サービスの本質と言えるでしょう。

| 介護サービス利用者の権利 | 説明 |

|---|---|

| サービス選択の自由 | 自分に合ったサービスを自由に選ぶ権利。事業者や内容、費用などを比較検討し、最適なものを選択できる。 |

| 事前説明を受ける権利 | サービス内容、提供方法、費用などについて、事前に十分な説明を受ける権利。 |

| 人格・尊厳の尊重と適切な対応を受ける権利 | サービス提供において、人格や尊厳を尊重され、身体的・精神的負担を最小限に抑えた、安全で快適な環境でサービスを受ける権利。 |

| 苦情を申し立てる権利 | サービス内容に疑問や納得できない点がある場合、苦情を申し立てる権利。 |

| 生活の質の向上 | これらの権利は、利用者が安心してサービスを受け、生活の質を高めるために不可欠。 |

| 安心した生活の保障 | 介護サービス提供側は、利用者の権利を理解し尊重し、利用者本位のサービス提供を心掛けることで、利用者が安心して生活を送れるように努める必要がある。 |

利用者の役割

介護サービスを受ける利用者の役割は、サービスを一方的に受けるだけではなく、より良いサービスの実現に向けて積極的に関わることです。自分の状態や希望を明確に伝えることは、利用者本人にとって適切なサービスを受けるためにとても大切です。例えば、食事の好みや入浴の仕方、睡眠時間など、日常生活の細かな点まで伝えることで、より快適で満足度の高いサービスを受けることができます。

また、利用者はサービスに対する意見や要望を伝える役割も担っています。サービス提供者は、利用者の声に耳を傾けることで、サービスの質を見直し改善につなげることができます。何か困ったことや改善してほしい点があれば、遠慮なく担当者に伝えることが重要です。些細なことでも伝えることで、サービスの質の向上に繋がり、他の利用者にとってもより良い環境が作られます。もちろん、感謝の気持ちや良い点も伝えることで、サービス提供者のモチベーション向上にも繋がります。

利用者とサービス提供者は、より良い介護サービスの実現という共通の目標に向かって協力し合う関係です。利用者はサービス提供者に対して、自分の状態や希望、そして意見や要望を積極的に伝えます。サービス提供者は、利用者の声に真摯に耳を傾け、可能な限りそれらに応える努力をします。このような双方向のコミュニケーションを通して、信頼関係が築かれ、より質の高い、そして利用者一人ひとりに合ったきめ細やかなサービスが提供できるようになります。

利用者の積極的な参加は、介護サービスの質を高める上で非常に重要な要素です。利用者自身が主体的に関わることで、自分らしい生活を送ることができ、より質の高いサービスを受けることができます。また、他の利用者にとってもより良い環境が作られ、介護サービス全体の向上に貢献することになります。高齢化が進む中で、利用者とサービス提供者が協力し合い、より良い介護サービスの仕組みを作っていくことがますます重要になってきています。

| 利用者の役割 | 具体的な行動 | メリット |

|---|---|---|

| 自分の状態や希望を明確に伝える | 食事の好み、入浴の仕方、睡眠時間など日常生活の細かな点まで伝える | 快適で満足度の高いサービスを受けることができる |

| サービスに対する意見や要望を伝える | 困ったことや改善してほしい点、感謝の気持ちや良い点を伝える | サービスの質の向上、サービス提供者のモチベーション向上、他の利用者にとってより良い環境づくり |

| サービス提供者と協力し合う | 自分の状態や希望、意見や要望を伝え、サービス提供者はそれに応える | 信頼関係の構築、質の高いきめ細やかなサービスの提供 |

| 主体的に介護サービスに参加する | 積極的に自分の希望や意見を伝える | 自分らしい生活、質の高いサービス、介護サービス全体の向上 |

利用者と家族

介護が必要な状態になった時、そのご本人だけでなく、支えるご家族にとっても大きな変化が訪れます。これまで当たり前にできていた家事や身の回りの世話、通院の付き添いなど、ご家族が担う役割は多岐にわたり、肉体的にも精神的にも大きな負担となることがあります。

介護サービスは、こうしたご家族の負担を和らげるために重要な役割を果たします。訪問介護では、食事や入浴、排泄の介助など、日常生活における様々な援助を提供することで、ご家族が休息をとったり、自分の時間を持つことができるようになります。また、通所介護や短期入所といったサービスを利用することで、ご家族は一時的に介護から離れることができ、リフレッシュしたり、他の用事を済ませることが可能になります。

介護サービスを効果的に活用するためには、利用者ご本人、ご家族、そしてサービス提供者がしっかりと連携することが大切です。ご家族は、利用者ご本人の日々の状態や生活における希望、困っていることなどをサービス提供者に詳しく伝えることで、より適切なサービス提供に繋がります。些細なことでも共有することで、利用者ご本人に寄り添ったきめ細やかなケアを実現できます。また、サービス提供者から介護に関する専門的な知識やアドバイスを受けることで、ご家族の介護技術の向上や、精神的な支えにも繋がります。

ご家族の協力は、利用者ご本人が安心して穏やかに生活を送る上で欠かせないものです。介護サービスを上手に活用しながら、利用者ご本人とご家族が共に笑顔で過ごせるよう、地域全体で支えていく体制が求められています。

| 課題 | 介護サービスの役割 | 連携の重要性 |

|---|---|---|

| 介護が必要な状態になった時、ご本人だけでなくご家族にも大きな変化と負担が生じる。家事、身の回りの世話、通院など、多岐にわたる役割を担う。 | ご家族の負担軽減。訪問介護による日常生活の援助(食事、入浴、排泄介助など)で休息や自分の時間を確保。通所介護や短期入所は一時的な介護からの解放とリフレッシュ、用事の実行を可能にする。 | 利用者ご本人、ご家族、サービス提供者の連携が重要。ご家族は利用者の状態、希望、困りごとなどを伝え、適切なサービス提供に繋げる。些細な情報の共有がきめ細やかなケアを実現。サービス提供者は専門知識やアドバイスで、ご家族の介護技術向上と精神的な支えとなる。 |

| ご家族の協力は利用者の安心と穏やかな生活に不可欠。 | 利用者とご家族が笑顔で過ごせるよう、地域全体で支える体制が必要。 |

地域社会との繋がり

介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域社会との繋がりは欠かせません。地域住民の方々の理解と協力は、利用者の方が地域社会の一員として、穏やかに生活を送る上で大きな支えとなります。地域に溶け込み、繋がりを保つことは、利用者の方の孤立感を和らげ、心の健康維持にも繋がります。顔なじみの店主に挨拶をしたり、近所の子供たちと触れ合ったり、そんな日常の何気ない出来事が、生活の喜びを生み出します。

例えば、地域の行事に参加することで、利用者の方は社会との接点を持ち続けることができます。お祭りや盆踊り、公民館での催しなど、地域社会の様々な活動に参加することで、地域の一員としての意識を新たにし、社会参加への意欲を高めることができます。また、ボランティアの方々と交流したり、趣味のサークルに参加することで、新たな人間関係を築く機会も得られます。こうした活動を通して、利用者の方は生きがいを感じ、より豊かな生活を送ることができるでしょう。

さらに、地域住民が介護サービスに関わることは、地域全体の福祉向上に大きく貢献します。例えば、近所の方が利用者の方を見守ったり、簡単な手伝いをすることで、介護をする家族の負担を軽減することができます。また、地域住民が介護に関する知識や技術を学ぶことで、緊急時にも適切な対応が可能になります。このように、地域全体で支え合う体制を作ることで、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現できるのです。介護サービスは、施設や専門職だけでなく、地域社会全体で作り上げていくものなのです。

| メリット | 誰にとって | 具体例 |

|---|---|---|

| 孤立感の緩和、心の健康維持 | 利用者 | 顔なじみの店主に挨拶、近所の子供たちとの触れ合い |

| 社会との接点の維持、社会参加意欲の向上 | 利用者 | 地域の行事(祭り、盆踊り、公民館の催しなど)への参加、ボランティアや趣味のサークル活動 |

| 生きがい、豊かな生活 | 利用者 | 様々な活動を通して |

| 介護をする家族の負担軽減 | 家族 | 近所の方の見守り、簡単な手伝い |

| 緊急時の適切な対応 | 地域住民、利用者 | 地域住民の介護知識・技術の習得 |

| 地域全体の福祉向上、安心して暮らせる地域社会の実現 | 地域全体 | 地域全体で支え合う体制 |

まとめ

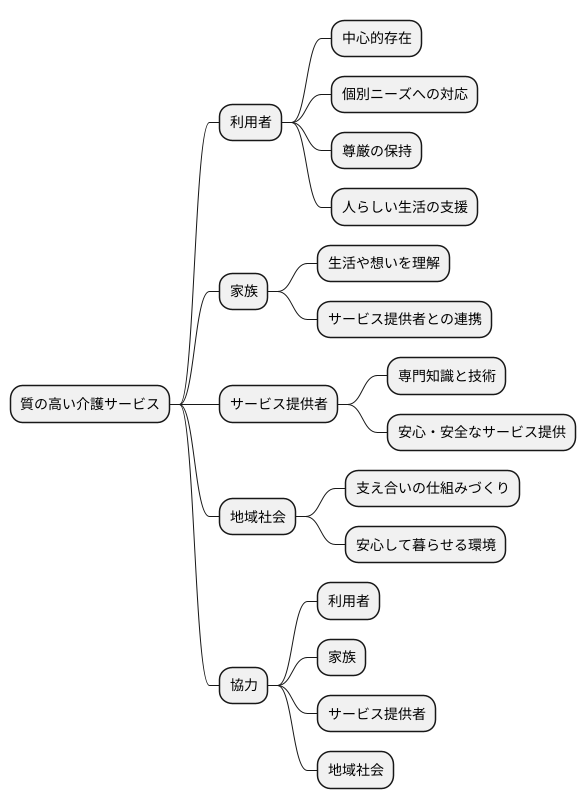

利用者の方々は、介護サービスの中心となる最も大切な存在です。その人らしさを尊重し、権利を守り、思いに寄り添うことが、質の高い介護サービスを提供する上で欠かせません。利用者の方々の声に真摯に耳を傾け、ニーズを的確に捉えることで、その方に合った最適なケアを提供することができます。

質の高い介護サービスの実現には、利用者の方々だけでなく、ご家族、サービス提供者、そして地域社会全体で協力し合うことが重要です。ご家族は、利用者の方々の生活や想いを最もよく理解している存在であり、サービス提供者との連携は欠かせません。サービス提供者は、専門的な知識と技術を活かし、利用者の方々にとって安心できる、安全なサービスを提供する責任があります。そして、地域社会は、誰もが安心して暮らせるような、支え合いの仕組みづくりに取り組む必要があります。

高齢化が進む現代社会において、介護サービスの重要性はますます高まっています。誰もが安心して歳を重ね、住み慣れた地域で自分らしく生活を続けられるように、介護サービスはなくてはならない存在です。利用者の方々の尊厳を守り、その人らしい生活を支えることは、介護サービスの使命と言えるでしょう。そのためには、利用者の方々一人ひとりの状況を丁寧に把握し、身体的なケアだけでなく、心のケアにも配慮することが大切です。

利用者中心の介護サービスの実現は、容易ではありません。様々な課題を解決するために、利用者の方々、ご家族、サービス提供者、そして地域社会が一体となって、知恵を出し合い、共に取り組む必要があります。今後も、より良い介護サービスの提供を目指し、たゆまぬ努力を続けていくことが大切です。