オストミーってなに?

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の授業で、『オストミー』っていう言葉が出てきたんですけど、よく分かりません。教えてください。

介護の研究家

いい質問だね。『オストミー』は、手術で人工的に排泄するための出口を体に作ることで、お腹に人工肛門や人工膀胱を作ることだよ。お腹に袋を貼って、そこに便や尿をためるんだ。

介護を学びたい

なるほど。手術で作るんですね。でも、どうしてそんなことをするんですか?

介護の研究家

病気やケガで、本来の肛門や膀胱が使えなくなった場合に、排泄できるようにするために行うんだよ。オストミーがあることで、普段の生活を送ることができるようになるんだ。

オストミーとは。

ここでは、人の世話をする際の言葉として「介護」と「介助」というものがあり、これらに関連して、手術で人工的に肛門や膀胱を作ること(人工肛門や人工膀胱)を指す『オストミー』という言葉について説明します。

オストミーの概要

オストミーとは、病気や怪我などで本来の排泄経路が使えなくなった際に、お腹に人工的に排泄口を作る手術のことです。この人工的な排泄口のことをストーマと呼びます。

私たちの体では通常、便は大腸、尿は膀胱と尿道を通って体外に排出されます。しかし、癌や潰瘍性大腸炎、クローン病といった病気や、事故による怪我などで、これらの器官が損傷を受け、正常な排泄機能が失われることがあります。このような場合に、オストミー手術が必要となることがあります。

オストミー手術では、腸や尿管の一部をお腹の表面に出してストーマを作ります。ストーマからは、便や尿が体外に排出されます。このため、手術後は専用の装具をストーマに装着し、排泄物を溜めて処理する必要があります。

オストミーには様々な種類があり、大きく分けて人工肛門と人工膀胱の2種類があります。人工肛門は、大腸や小腸の一部を腹壁に固定して作られます。結腸ストーマや回腸ストーマといった種類があり、それぞれストーマの位置や排泄物の状態が異なります。人工膀胱は、尿を体外に排出するためのものです。尿管皮膚瘻や回腸導管といった方法があり、尿管を直接皮膚に繋いだり、小腸の一部を使って新たな膀胱を体内に作って尿を排出したりします。

それぞれのオストミーの種類によって、ストーマの形や排泄物の硬さ、管理の方法などが異なります。例えば、結腸ストーマは比較的便が硬めですが、回腸ストーマは水分の多い便が出ます。また、人工膀胱の場合、カテーテルを使って定期的に尿を排出する必要がある場合もあります。

オストミー手術は生活に大きな変化をもたらすため、手術を受ける前には医師や看護師から詳しい説明を受け、手術後の生活について十分に理解しておくことが大切です。手術後には、ストーマの適切な手入れの方法や日常生活での注意点などを学ぶための指導を受けられます。家族や周囲の人の理解と協力も、オストミーを持った人が安心して生活していく上で重要な支えとなります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| オストミー | 病気や怪我で本来の排泄経路が使えなくなった際に、お腹に人工的に排泄口(ストーマ)を作る手術。 |

| ストーマ | 人工的な排泄口。 |

| オストミーの種類 | 大きく分けて人工肛門と人工膀胱の2種類。 |

| 人工肛門 | 大腸や小腸の一部を腹壁に固定して作る。結腸ストーマ、回腸ストーマなどの種類がある。 |

| 人工膀胱 | 尿を体外に排出するためのもの。尿管皮膚瘻、回腸導管などの方法がある。 |

| 手術後の管理 | ストーマに専用の装具を装着し、排泄物を溜めて処理する。種類によってストーマの形、排泄物の硬さ、管理の方法が異なる。 |

| 手術前の準備 | 医師や看護師から詳しい説明を受け、手術後の生活について十分に理解しておく。 |

| 手術後のサポート | ストーマの手入れ方法や日常生活での注意点などの指導を受けられる。家族や周囲の人の理解と協力も重要。 |

オストミーの種類

オストミーは、病気や怪我によって本来の排泄機能が損なわれた際に、腹部に人工的に排泄口を作る手術のことです。大きく分けて、便を体外に排出するための人工肛門と、尿を体外に排出するための人工膀胱の二種類があります。

人工肛門は、主に大腸がんや直腸がん、炎症性腸疾患などによって肛門が使用できなくなった場合に作られます。人工肛門の種類は、便の出口となる腸の部分によって分けられます。結腸ストーマは大腸の一部を腹壁に固定して作られます。便は大腸を通過するため、比較的固形で、排泄の回数も少なめです。適切な管理を行うことで、排便リズムを整えることも可能です。一方、回腸ストーマは小腸の一部を腹壁に固定して作られます。小腸で水分が吸収される前なので、便は水のように柔らかく、回数も多い傾向にあります。皮膚への刺激にも配慮が必要となります。

人工膀胱は、膀胱がんや神経因性膀胱、間質性膀胱炎などによって膀胱が機能しなくなった場合に作られます。尿管皮膚瘻は、尿管を直接皮膚に繋いで尿を体外に排出する方法です。常に尿が排出されるため、専用の装具を装着して尿を集めます。一方、回腸導管は、小腸の一部を使って尿を排出するための管を新たに作り、皮膚に排出口を作る方法です。この場合、小腸は尿路として機能するため、便は通常通り肛門から排出されます。回腸導管は腹部に作った排出口にカテーテルを挿入して定期的に尿を排出します。

それぞれのオストミーには、それぞれに適した管理方法があります。ストーマ周囲の皮膚のケア、装具の交換方法、日常生活での注意点などを学ぶことで、より快適に生活を送ることが可能になります。医師や看護師、ストーマ療法士などの専門家から適切な指導を受け、自分に合ったケアの方法を身につけることが大切です。

| 種類 | 目的 | 詳細 | 排泄物の状態 | 排泄方法 |

|---|---|---|---|---|

| 人工肛門 | 便の排出 | 結腸ストーマ:大腸の一部を腹壁に固定 | 比較的固形、排泄回数少なめ | 自然排出 |

| 回腸ストーマ:小腸の一部を腹壁に固定 | 水様状、排泄回数多め | 自然排出 | ||

| 人工膀胱 | 尿の排出 | 尿管皮膚瘻:尿管を直接皮膚に接続 | 尿 | 常時排出、装具で収集 |

| 回腸導管:小腸の一部を尿路として利用、皮膚に排出口を作成 | 尿 | カテーテルで定期的に排出 |

手術後の生活

開腹手術を受けた後は、体への負担が大きいため、日常生活を送る上での注意点を守り、ゆっくりと回復していくことが大切です。 特に、お腹に人工肛門や人工膀胱を作る手術(オストミー手術)を受けた後は、排泄物の通り道が変わり、ストーマ(人工肛門・人工膀胱の出口)から便や尿が出ることになります。そのため、ストーマからの排泄物の管理が必要不可欠です。

ストーマからの排泄物を管理するためには、ストーマ装具という袋をストーマに装着します。この装具は、ストーマから出る便や尿を受け止める役割を果たします。定期的に交換が必要で、常に清潔に保つことが感染症予防の観点から重要です。装具の交換方法は、最初は看護師から丁寧に指導を受け、徐々に自分で行えるように練習していきます。

ストーマ装具の交換と合わせて、ストーマ周囲の皮膚のケアも大切です。皮膚を清潔に保ち、炎症やかぶれを防ぐことで、快適に過ごせるようになります。皮膚を清潔にする際は、石鹸をよく洗い流し、清潔なガーゼ等で優しく水分を拭き取ることが重要です。また、皮膚の状態に合わせて、保護剤や軟膏などを使用することもあります。

日常生活においても、いくつか注意が必要です。食事は、消化の良いものを中心に、ストーマの状態に合わせて調整します。繊維質の多いものや、ガスが発生しやすい食べ物は、ストーマに負担をかけることがあるので、様子を見ながら摂取量を調整することが大切です。運動は、激しい運動は避け、無理のない範囲で行います。ウォーキングや軽い体操など、体に負担の少ない運動から始め、徐々に体を慣らしていくことが大切です。入浴は、ストーマ装具を装着したまま入浴できる場合もありますが、装具の種類によっては外す必要がある場合もあります。医師や看護師に相談し、適切な入浴方法を確認しましょう。

手術後の生活に関する不安や疑問は、遠慮なく医師や看護師に相談しましょう。 また、オストミー関連の製品やサービスを提供する企業や団体も数多くあります。これらの団体は、ストーマの管理方法や日常生活の注意点など、様々な情報を提供しており、相談窓口も設けています。一人で悩まず、積極的にサポートを活用していくことが、手術後の生活をスムーズに送る上で重要です。

| カテゴリー | 注意点 | 詳細 |

|---|---|---|

| ストーマ管理 | 排泄物管理 | ストーマ装具の装着と定期的な交換、清潔を保つことが重要。 |

| 皮膚ケア | ストーマ周囲の皮膚を清潔にし、炎症やかぶれを防ぐ。石鹸をよく洗い流し、清潔なガーゼ等で優しく水分を拭き取る。保護剤や軟膏を使用することもある。 | |

| 日常生活 | 食事 | 消化の良いものを中心に、ストーマの状態に合わせ調整。繊維質の多いものやガスが発生しやすい食べ物は様子を見ながら摂取量を調整。 |

| 運動 | 激しい運動は避け、無理のない範囲でウォーキングや軽い体操などから始める。 | |

| 入浴 | ストーマ装具を装着したまま入浴できる場合もあるが、装具の種類によっては外す必要がある。医師や看護師に相談し適切な方法を確認。 | |

| 相談 | 不安や疑問 | 医師や看護師、オストミー関連の企業や団体に相談。 |

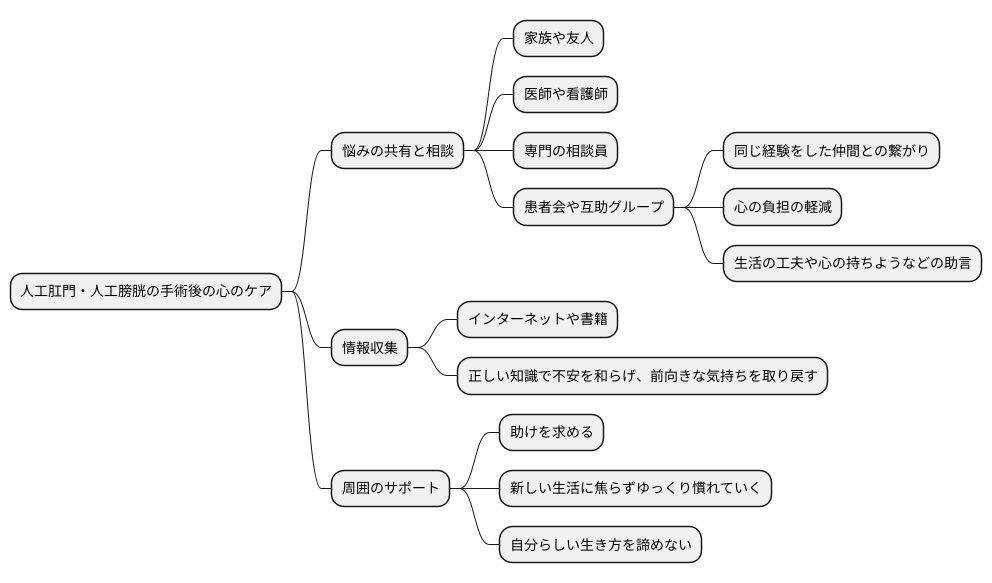

心のケア

おなかに人工肛門や人工膀胱を作る手術は、体に負担をかけるだけでなく、心に大きな影響を与えることがあります。手術後、慣れない体の変化を受け入れられずに、気持ちが落ち込んだり、不安になったりする方も少なくありません。このような時、一人で悩みを抱え込まずに、家族や友人、医師や看護師などに相談することが大切です。

話しづらいと感じることもあるかもしれませんが、気持ちを打ち明けることで心が軽くなることもあります。医療機関によっては、専門の相談員が心のケアを行っているところもありますので、積極的に利用してみましょう。また、同じ手術を受けた人たちと交流するのも良い方法です。患者会や互助グループに参加することで、同じ経験をした仲間と繋がり、気持ちを分かち合うことができます。一人で抱えていた悩みも、誰かと共有することで気持ちが楽になることがあります。

同じ手術を経験した先輩から、生活の工夫や心の持ちようなど、実用的な助言をもらえるかもしれません。インターネットや本などで、手術に関する正しい知識を身につけることも大切です。正しい情報を知ることで不安が和らぎ、前向きな気持ちを取り戻せるでしょう。手術後の生活は、これまでとは大きく変わることもありますが、適切な処置と周りの人の支えがあれば、充実した日々を送ることができます。自分らしい生き方を諦めずに、周りの人に助けを求めながら、一歩ずつ進んでいきましょう。焦らず、ゆっくりと、新しい生活に慣れていくことが大切です。周りの人たちは、あなたの力になりたいと思っています。いつでも頼ってください。

社会資源の活用

人工肛門や人工膀胱を造設した後の生活を支えるための様々な公的サービスや支援体制があります。まず、医療機関では、人工肛門や人工膀胱の管理に精通した看護師や相談員がいます。こういった専門家からは、人工肛門や人工膀胱のお手入れ方法や日常生活を送る上での助言を得られます。また、訪問看護ステーションでは、看護師が自宅に来てケアの指導や相談に乗ってくれます。

地域によっては、市役所や町村役場、社会福祉協議会などで人工肛門や人工膀胱に関する相談窓口を設けているところもあります。そこでは、福祉用具の貸し出しや費用の一部を補助する制度などの情報も提供していますので、ぜひ活用してみましょう。

インターネット上にも多くの情報があります。人工肛門や人工膀胱に関する情報サイトや患者会のホームページでは、お手入れ方法のヒントや他の患者さんの体験談を知ることができます。同じような経験をしている人たちと情報交換したり交流したりする場としても活用できます。

人工肛門や人工膀胱に使う製品を製造している会社も、製品の見本提供や相談窓口を設けています。製品の選び方や困ったときの対処法など、気軽に相談できます。

周りの人たちの理解と支えも大切です。家族や友人、職場の同僚などに、人工肛門や人工膀胱について正しく理解してもらうことで、より安心して生活できるようになります。必要に応じて、医療従事者に説明してもらうのも良いでしょう。様々なサービスや制度をうまく活用し、周りの人の支えを得ながら、快適な生活を送れるようにしましょう。

| 提供者 | サービス内容 |

|---|---|

| 医療機関 | 人工肛門・人工膀胱の管理指導、日常生活の助言 |

| 訪問看護ステーション | 自宅でのケア指導、相談 |

| 自治体(市役所、町村役場、社会福祉協議会など) | 相談窓口、福祉用具の貸し出し、費用補助制度の情報提供 |

| インターネット | 情報サイト、患者会のホームページ、お手入れ方法のヒント、体験談 |

| 製品製造会社 | 製品の見本提供、相談窓口、製品の選び方、トラブル対処法 |

| 周囲の人々(家族、友人、職場など) | 理解と支え |