要支援状態ってどんな状態?

介護を学びたい

先生、『要支援状態』って、具体的にどんな状態のことを言うんですか? 要介護との違いがよく分からなくて…

介護の研究家

良い質問ですね。簡単に言うと、『要支援状態』とは、日常生活を送る上で少しだけ手助けが必要な状態のことです。例えば、食事の準備や着替えなどは一人でもできるけれど、掃除や買い物は少し難しい、といった場合です。要介護状態と比べると、必要とする支援の度合いが軽いという点が違います。

介護を学びたい

なるほど。でも、少しだけ手助けが必要な状態って、人によって基準が変わりそうですよね?

介護の研究家

その通り。そこで『要支援1』と『要支援2』に分かれていて、必要な支援の度合いによって分けられます。『要支援2』の方が『要支援1』よりも、より多くの支援が必要な状態となります。 ちなみに、要支援状態の人は、介護予防のサービスを受けることができます。これは、状態が悪化して要介護にならないようにするためのものです。

要支援状態とは。

『要支援状態』とは、介護が必要な状態とまではいかないものの、日常生活を送る上で、例えば家事や身支度などで少しの手助けが必要な状態のことです。まだ介護の認定には該当しないものの、軽い支援が必要な状態であり、『要支援1』と『要支援2』の2段階に分かれています。

要支援状態とは

要支援状態とは、介護保険の制度の中で、まだ要介護の認定を受けていないけれども、日常生活を送る上で何らかの支援を必要とする状態のことを指します。要介護状態と比べると、比較的軽度な状態と言えるでしょう。具体的には、毎日の食事の準備や家の掃除、洗濯などの家事、あるいは着替えや入浴といった身支度など、一人で全てをこなすには少し難しさを感じている状況です。

要介護状態のように、常に介護が必要なわけではありません。しかし、生活の質を維持し、自分自身で生活していくためには、周りの人や地域からの適切な支援が欠かせません。要支援状態に認定されると、介護予防訪問介護や介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションといったサービスを利用することができます。これらのサービスを通じて、心身の状態の維持・改善を図り、要介護状態への進行を予防していくことが目的です。

この要支援状態は、軽度の要支援1と、やや重度である要支援2の二段階に分けられます。どちらに該当するかは、一人ひとりの心身の状態や、日常生活における困りごとの程度に応じて、市町村の職員による訪問調査や主治医の意見書などを基に総合的に判断されます。要支援1と判定された場合は、週に1回程度の訪問介護サービスや、デイサービスの利用が想定されます。要支援2と判定された場合は、週に2、3回程度の訪問介護サービスや、デイサービスの利用が想定されます。もちろん、状態の変化に応じて、サービス内容や利用回数も見直されるので安心です。

要支援状態は、早期に適切な支援を受けることで、より健康で自立した生活を長く続けるための重要な一歩となります。もし、ご自身やご家族が日常生活に何らかの困難を感じている場合は、お住まいの市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 介護保険制度において、要介護認定を受けていないが、日常生活に何らかの支援が必要な状態。要介護状態より軽度。 |

| 具体例 | 食事の準備、家の掃除、洗濯、着替え、入浴など、一人で全てこなすには難しい状況。 |

| 支援の必要性 | 生活の質の維持、自立生活の継続には、周囲や地域からの支援が不可欠。 |

| 利用可能なサービス | 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションなど。 |

| サービスの目的 | 心身の状態の維持・改善、要介護状態への進行予防。 |

| 区分 | 要支援1(軽度)と要支援2(やや重度)の二段階。 |

| 判定方法 | 心身の状態、日常生活の困りごと、訪問調査、主治医意見書などから総合的に判断。 |

| サービス想定(要支援1) | 週1回程度の訪問介護、デイサービス。 |

| サービス想定(要支援2) | 週2〜3回程度の訪問介護、デイサービス。 |

| 見直し | 状態変化に応じて、サービス内容や利用回数を見直し。 |

| 早期支援の意義 | 健康で自立した生活を長く続けるための重要な一歩。 |

要支援1と要支援2の違い

要支援1と要支援2は、どちらも日常生活を送る上で何らかの手助けを必要とする状態ですが、その手助けの度合いには違いがあります。

要支援1は、比較的軽い手助けで普段の生活を続けられる状態です。具体的に言うと、週に何度か、料理や掃除、洗濯といった家事の一部を手伝ってもらったり、月に何度か、食料品や日用品の買い物を代行してもらったりする程度の手助けで十分な場合が該当します。一人暮らしの高齢者の方で、足腰が少し弱ってきて、重い荷物の持ち運びや長時間の外出が難しくなってきた、といった状況などが考えられます。また、要支援1の認定を受けた方は、介護予防訪問介護や介護予防通所介護といった、心身の状態の維持・向上を目的としたサービスを利用することができます。これらのサービスを通じて、運動機能の低下を予防したり、社会的なつながりを維持したりすることで、自立した生活を長く続けられるように支援を受けることができます。

一方、要支援2は、要支援1よりも手助けが必要な度合いが高い状態です。食事の準備や片付け、着替えや入浴といった身の回りの世話など、日常生活の多くの場面で手助けが必要となる場合や、要支援1よりも頻繁に手助けが必要な場合が該当します。例えば、一人暮らしの高齢者の方で、足腰が弱っていることに加えて、認知機能の低下が見られ、一人で外出することが難しくなってきた、といった状況が考えられます。要支援2と認定された場合、要支援1で利用できるサービスに加えて、訪問介護や通所介護といった、より多くの時間や頻度のサービスを利用することが可能になります。具体的には、毎日、短時間の訪問介護サービスを利用して、家事や身支度の手伝い、健康状態の確認などをしてもらったり、週に何度か、デイサービスに通って、入浴や食事の提供、レクリエーションへの参加などを通して、心身機能の維持・向上を図ったりするといった支援を受けることができます。

要支援1と要支援2の違いは、日常生活を送る上で必要となる手助けの度合いです。ご自身の状況や必要なサービスに応じて、適切な支援を受けることが大切です。

| 項目 | 要支援1 | 要支援2 |

|---|---|---|

| 支援の度合い | 比較的軽い手助けで日常生活を送れる | 要支援1より手助けの度合いが高い |

| 例 | 週数回の料理、掃除、洗濯などの家事支援 月数回の買い物代行 足腰が弱り重い荷物や長時間の外出が困難 |

日常生活の多くの場面で手助けが必要 要支援1より頻繁に手助けが必要 足腰の弱りに加え認知機能低下で一人での外出が困難 |

| 利用可能なサービス | 介護予防訪問介護 介護予防通所介護 |

要支援1で利用できるサービスに加え、 訪問介護 通所介護 |

要支援状態と要介護状態の違い

要支援状態と要介護状態は、どちらも日常生活を送る上で何らかの支えを必要とする状態ですが、その必要とする支援の度合いに大きな違いがあります。

要支援状態の方は、比較的軽度の支えで日常生活を送ることができます。例えば、家事の一部や買い物、通院などの際に少し手伝いが必要となる場合などが該当します。一人暮らしで少し不安がある、といった場合も含まれます。身体機能の低下が見られるものの、まだ自立して生活できる部分が大きいため、介護予防の観点から支援を行います。

一方、要介護状態の方は、入浴や排泄、食事といった基本的な生活動作において、常に誰かの助けを借りなければ行うことが難しい状態です。そのため、家族や介護サービス事業者の継続的な支援が欠かせません。要介護状態は、要介護1から要介護5までの段階に分けられており、数字が大きくなるほど、必要とする支援の度合いが高くなります。要介護1は、立ち上がりや歩行などに介助が必要な場合が多く、要介護5になると、寝たきりの状態であったり、認知症によって意思疎通が困難な場合も含まれます。

また、利用できるサービスの種類や利用限度額も異なります。要支援状態では、介護予防訪問介護や介護予防通所介護といった、予防給付として提供されるサービスを利用できます。これらのサービスは、要介護状態への移行をできる限り防ぎ、自立した生活を長く続けられるようにすることを目的としています。具体的には、自宅への訪問による生活動作の訓練や、通所施設における体操やレクリエーション、栄養指導などが行われます。

一方、要介護状態になると、訪問介護や通所介護、短期入所生活介護や施設入所など、幅広いサービスを利用することができます。必要とする支援の度合いや生活の状況に合わせて、適切なサービスを選択することが重要です。

| 項目 | 要支援 | 要介護 |

|---|---|---|

| 支援の度合い | 軽度 | 重度 (要介護1~5の段階あり) |

| 日常生活 | 比較的自立、一部に支援が必要 | 基本的な生活動作に常時支援が必要 |

| 例 | 家事の一部、買い物、通院など | 入浴、排泄、食事など |

| 支援の目的 | 介護予防、自立支援 | 生活の維持・向上 |

| 利用できるサービス | 介護予防訪問介護、介護予防通所介護など (予防給付) | 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、施設入所など |

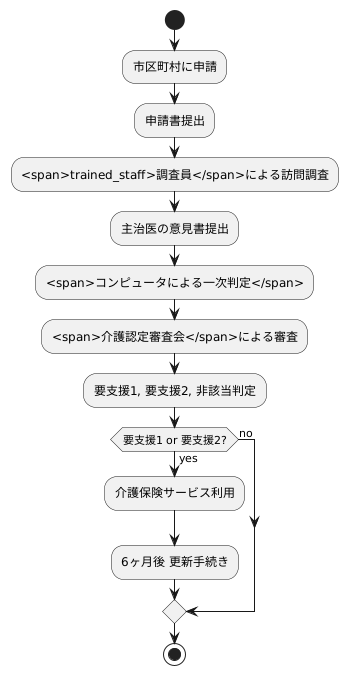

要支援状態と認定されるには

要支援状態と認定されるには、まずお住まいの市区町村の窓口に申請を行う必要があります。申請書は、市区町村の窓口でもらうか、ホームページから印刷することもできます。必要な書類や記入方法などは、窓口の担当者に確認しましょう。

申請が受理されると、 trained_staff>調査員が自宅を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。これは、日常生活における動作や認知機能など、様々な項目について確認するためのものです。具体的には、食事や入浴、着替え、排泄などの動作がどの程度できるか、また、記憶力や判断力などに問題がないかなどを評価します。この訪問調査に加えて、主治医による意見書も必要となります。かかりつけ医に意見書の作成を依頼し、市区町村に提出しましょう。訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。

一次判定の結果は、その後介護認定審査会にかけられます。これは、保健、医療、福祉の専門家で構成される審査会で、一次判定の結果を基に、さらに詳しく審査が行われます。そして、最終的に要支援1、要支援2、または非該当の判定が下されます。要支援1と判定された場合は、軽度の支援が必要な状態、要支援2と判定された場合は、より多くの支援が必要な状態であると認められたことになります。非該当の場合は、介護保険のサービスを利用することはできません。

要支援状態と認定されると、介護保険のサービスを利用できるようになります。利用できるサービスには、訪問介護や通所介護などがあり、自宅での生活を支援するための様々なサービスを受けることができます。ただし、利用できるサービスの種類や利用限度額は、要支援1か要支援2かによって異なります。

認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続きサービスを利用するためには、有効期間が切れる前に更新手続きを行う必要があります。更新時には、改めて状態の確認が行われ、要支援度合いの変更や要介護認定への移行、あるいは非該当となる可能性もあります。

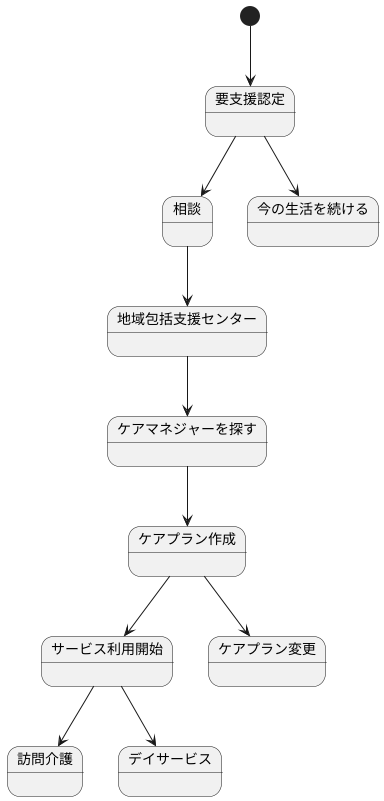

要支援状態になったら

要支援と認定されたら、まず相談に行くのが良いでしょう。相談先は、地域包括支援センターが良いでしょう。地域包括支援センターでは、様々な相談を受け付けています。介護の相談だけでなく、健康や生活の相談にも乗ってくれます。

相談の後は、ケアマネジャーを探してもらいましょう。ケアマネジャーとは、介護サービスの利用計画を作る専門家です。ケアマネジャーは、あなたの状態や希望を聞きながら、あなたに合った計画を作ってくれます。この計画書のことをケアプランと言います。ケアプランには、どのようなサービスを、いつ、どれくらい利用するのかが書かれています。

ケアプランができたら、いよいよサービスの利用開始です。ケアプランに基づいて、訪問介護やデイサービスなどのサービスを利用することができます。訪問介護では、ホームヘルパーが自宅に来て、日常生活の様々な手伝いをしてくれます。例えば、食事の準備や掃除、洗濯、買い物などです。一人暮らしで家事が難しい方や、家族の負担を軽くしたい方に適しています。デイサービスでは、日帰りで施設に通い、入浴や食事、レクリエーションなどを楽しむことができます。

要支援の認定を受けたからといって、すぐに介護サービスを利用しなければならないわけではありません。認定を受けた後も、今の生活を続けながら、必要な時に必要なサービスを利用することができます。また、ケアプランはいつでも変更できます。状態の変化や希望に合わせて、ケアマネジャーに相談し、ケアプランを見直してもらいましょう。

介護が必要な状態になっても、安心して生活を送れるように、様々な支援が用意されています。一人で悩まずに、専門家に相談してみましょう。相談することで、気持ちが楽になり、これからの生活に希望を持つことができるでしょう。

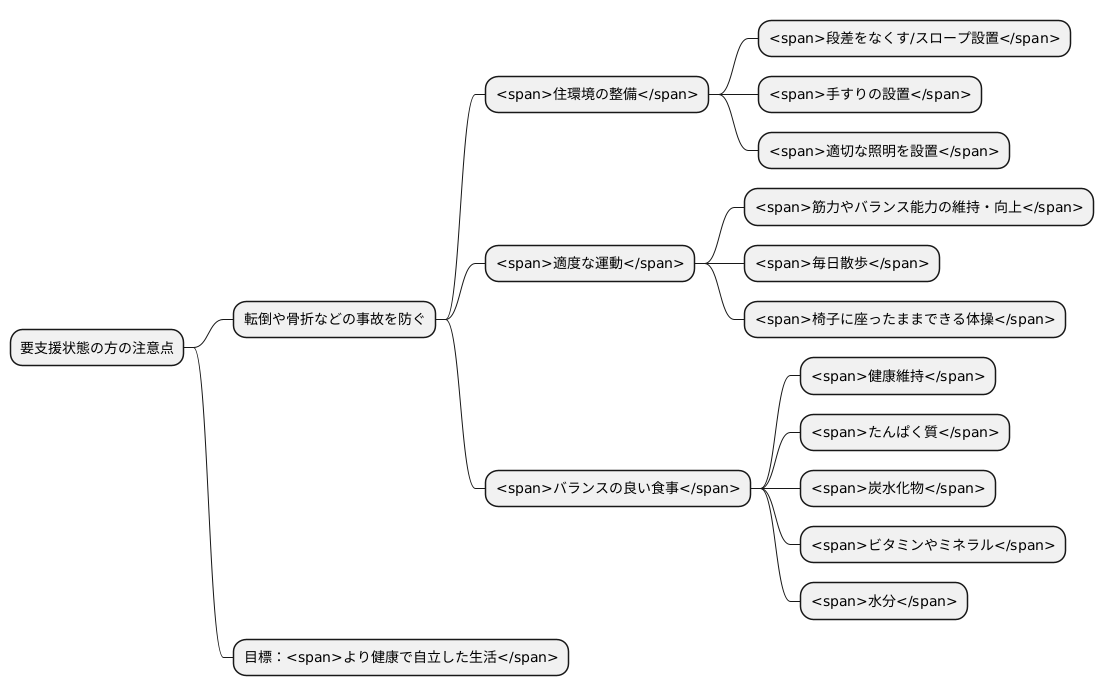

日常生活で気を付けること

要支援状態の方は、日常生活の中で転倒や骨折などの思わぬ事故に遭いやすいため、注意が必要です。少しでも長く自立した生活を送るためには、住環境の整備、適度な運動、そしてバランスの良い食事を心がけることが重要です。

まず、住環境の整備についてですが、家の中の段差はつまづきやすいので、段差をなくす、またはスロープを設置するなどの工夫を行いましょう。また、廊下や階段、トイレ、浴室などには手すりを設置することで、体を支えやすく、転倒の危険性を減らすことができます。さらに、足元を明るくするために適切な照明を設置することも大切です。夜中にトイレに起きる際などにも、足元がよく見えることで安全に移動できます。

次に、適度な運動は筋力やバランス能力の維持・向上に効果があります。無理のない範囲で、毎日散歩に出かけたり、椅子に座ったままできる体操などを継続的に行うと良いでしょう。近所を少し歩くだけでも、気分転換になり、心身ともに健康を保つことに繋がります。

最後に、バランスの良い食事は健康を維持するために欠かせません。肉や魚、卵などのたんぱく質、ご飯やパンなどの炭水化物、野菜や果物などのビタミンやミネラルをバランス良く摂るように心がけましょう。また、水分も十分に摂ることが大切です。高齢になると、のどの渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を補給するようにしましょう。これらの点に気を付けることで、要介護状態になることを防ぎ、より健康で自立した生活を送ることができる可能性が高まります。