注射の種類と注意点

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いって、よくわからないのですが…

介護の研究家

そうですね。では、注射を例に考えてみましょう。お年寄りが自分で注射器を持つのも、薬液を注入するのも難しい場合は、介護職員が代わりに注射を行います。これは医療行為なので「介助」ではなく「介護」に含まれます。ただし、お年寄りが自分で注射を打てるけれど、注射器の準備や後片付けが難しい場合は、介護職員がそれらを手伝います。これが「介助」です。

介護を学びたい

なるほど。つまり、注射そのものを打つのは「介護」、注射の準備や後片付けを手伝うのは「介助」なんですね。

介護の研究家

その通りです。注射に限らず、医療行為を含むものが「介護」、医療行為を含まない日常生活の動作の支援が「介助」と考えて良いでしょう。ただし、実際には線引きが難しい場合もあります。

注射とは。

「お世話をさせていただきます」といった意味の言葉である「介護」と「介助」について、注射器を使って体に直接薬を入れる方法である「注射」について説明します。

注射とは

注射とは、注射針を使って皮膚を突き破り、体の中に直接薬液を入れる医療行為のことです。注射器という筒状の道具に薬液を入れ、先端に注射針をつけて使います。薬液は、皮下、筋肉、血管など、様々な場所に注入されます。注射の大きな特徴は、薬が体の中に届くまでの時間が短く、効果がすぐに現れることです。飲み薬のように口から飲んで消化管を通るわけではないので、胃や腸で薬が分解されることもなく、しっかりと薬の効果を発揮することができます。

注射には様々な種類があり、それぞれ目的や投与する薬、患者の状態によって使い分けられます。例えば、皮下注射はインスリンのように少量の薬液をゆっくりと吸収させたい場合に、筋肉注射はワクチン接種のように比較的量の多い薬液を投与する場合に用いられます。また、血管の中に直接薬液を入れる静脈注射は、緊急時に素早く薬の効果を得たい場合や、点滴のように持続的に薬液を投与したい場合に適しています。患者さんが意識を失っていたり、口から薬を飲むのが難しい場合でも、注射であれば確実に薬を投与することができます。

注射を行う際には、衛生面に十分に注意する必要があります。注射針は使い捨てのものを使用し、注射部位の消毒を徹底することで、感染症などのリスクを減らすことができます。また、注射の種類によって適切な針の長さや太さ、注射する角度や深さが異なります。医療従事者は、患者さんの体格や年齢、薬の種類などを考慮し、安全かつ適切な方法で注射を行うように訓練を受けています。注射は、医療現場で欠かせない重要な医療行為であり、患者さんの治療や健康維持に大きく貢献しています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 注射とは | 注射針を用いて薬液を体内に直接入れる医療行為 |

| 特徴 | 効果発現が速い、消化管の影響を受けない |

| 種類と目的 |

|

| 注意点 | 衛生管理(使い捨て針、消毒)、注射の種類に合わせた針、角度、深さの選択 |

| その他 | 患者の体格、年齢、薬の種類を考慮 |

注射の種類

注射には、薬液を入れる場所や深さ、使う針によっていくつかの種類があります。それぞれに適した薬や目的があり、患者さんの体の状態に合わせて使い分けられます。

まず、皮膚の浅いところに薬液を入れる皮内注射があります。これは、皮膚の一番表面にある表皮ではなく、そのすぐ下にある真皮というところに少量の薬液を注入する方法です。ツベルクリン反応などのアレルギー検査によく用いられます。ほんの少し膨らみができる程度で、あまり深くまで針を刺しません。

次に、皮下注射は、皮下組織という脂肪の層に薬液を注入する方法です。糖尿病の患者さんが毎日行うインスリン注射が代表的な例です。皮内注射よりも少し深い場所に注射します。

筋肉注射は、筋肉に薬液を注入する方法です。予防接種などのワクチンや、痛み止めの注射など、幅広く利用されています。筋肉にはたくさんの血管があるので、薬液が吸収されやすく、効果が早く現れます。肩や太もも、お尻などに注射することが多いです。

静脈注射は、血管の中に直接薬液を注入する方法です。点滴も静脈注射の一種です。薬がすぐに全身に巡るので、効果が最も早く現れます。水分や栄養を補給したり、緊急時に薬を投与したりする場合に用いられます。

このように注射には様々な種類があり、医療従事者はそれぞれの方法に精通し、患者さんにとって安全で確実な技術が求められます。適切な注射方法を選ぶことで、薬の効果を最大限に発揮し、患者さんの負担を少なくすることができます。

| 注射の種類 | 薬液を入れる場所 | 深さ | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 皮内注射 | 真皮(皮膚の浅いところ) | 浅い | アレルギー検査(ツベルクリン反応など) | 少量の薬液を注入、少し膨らみが出来る程度 |

| 皮下注射 | 皮下組織(脂肪の層) | 皮内注射より少し深い | インスリン注射など | |

| 筋肉注射 | 筋肉 | 皮下注射より深い | ワクチン、痛み止めの注射など | 薬液の吸収が早く効果が早く現れる |

| 静脈注射 | 血管内 | 最も深い | 点滴、緊急時の薬剤投与、水分・栄養補給など | 薬がすぐに全身に巡り効果が最も早く現れる |

注射のメリット

注射には、薬を体の中に直接入れるため、効果がすぐに現れるという大きな利点があります。これは、一刻を争う病気や症状を速やかに和らげる必要がある際に、非常に役立ちます。例えば、激しい痛みや発作、急性の感染症など、一刻も早く治療が必要な状態において、注射は効果的な方法です。

また、口から薬を飲むことが難しい人にも、注射は確実に薬を届ける手段となります。意識がない人や、吐き気が続いて薬を飲めない人、あるいは飲み込む力が弱っている高齢者など、様々な状況に対応できます。口から薬を飲む方法では、薬が胃や腸で分解されてしまうため、効果が弱まる場合がありますが、注射であれば直接血液に入るため、薬の効果を最大限に引き出すことができます。

さらに、注射は胃や腸などの消化器官を通らないため、消化器系への負担が少ないという利点もあります。口から薬を飲むと、胃がむかついたり、吐き気や下痢などの副作用が起こることがありますが、注射であればこれらの症状を抑えることができます。特に、胃腸の弱い人や、既に何らかの消化器系の病気を持っている人にとっては、注射がより安全な投与方法となる場合もあります。

飲み薬の場合、薬によっては消化酵素によって分解されてしまい、十分な効果が得られないことがあります。しかし、注射であれば薬が分解されることなく、直接血液に入り全身に運ばれるため、薬本来の効果を最大限に発揮することができます。これは、強力な効果が必要な薬や、特定の場所に直接作用させたい薬を投与する際に特に重要です。

このように、注射は様々な医療の現場でなくてはならない役割を担っており、患者さんの状態や治療の目的に合わせて、適切な方法で薬を投与することが重要です。

| 注射の利点 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 即効性 | 薬を直接体内に注入するため、効果がすぐに現れる。 | 激しい痛み、発作、急性の感染症 |

| 確実な投与 | 経口投与が困難な場合でも確実に薬を届ける。 | 意識がない、吐き気、嚥下困難な高齢者 |

| 薬効の最大化 | 消化器官での分解を避け、直接血液に入るため、薬の効果を最大限に引き出す。 | – |

| 消化器系への負担軽減 | 胃や腸などの消化器官を通らないため、消化器系への負担が少ない。 | 胃腸の弱い人、消化器系の疾患を持つ人 |

| 薬の分解抑制 | 薬が消化酵素で分解されることなく、効果を最大限に発揮。 | 強力な効果が必要な薬、特定の場所に直接作用させたい薬 |

注射のデメリット

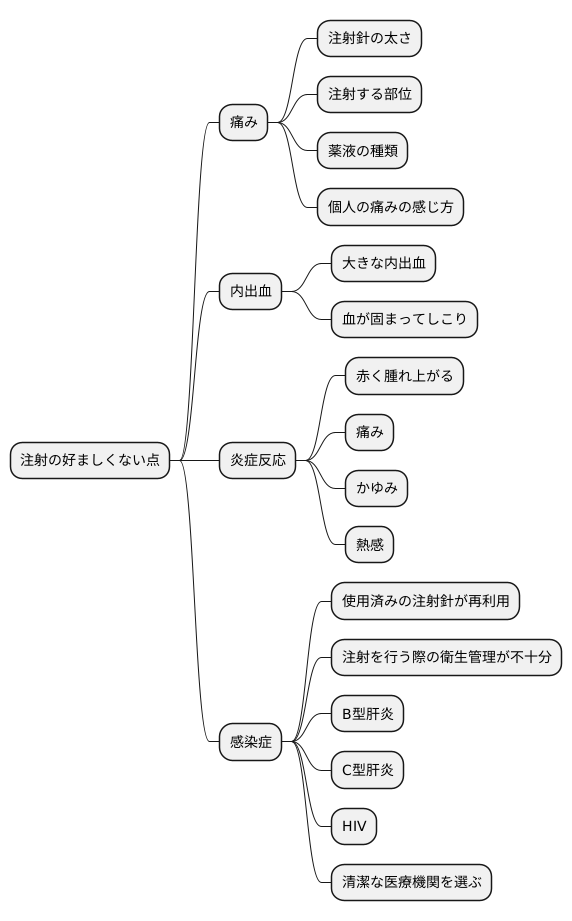

注射は医療行為において欠かせないものですが、体に針を刺すという行為のため、いくつかの好ましくない点を伴います。まず、誰もが感じる可能性のあるものが痛みです。注射針が皮膚を突き破る際に、チクッとした感覚や、場合によっては鋭い痛みを感じることがあります。この痛みは、注射針の太さや、注射する部位、薬液の種類、そしてもちろん個人の痛みの感じ方によって大きく変わります。注射が怖い人にとっては、この痛みが大きな苦痛となり、恐怖心をさらに増幅させてしまうこともあります。

また、注射針が皮膚や血管を傷つけることで、注射部位に内出血が起こることがあります。これは、注射後に皮膚の下に出血が広がり、青あざのようになる症状です。多くの場合は数日で自然に消えていきますが、まれに大きな内出血や、血が固まってしこりのようになることもあります。さらに、注射部位が赤く腫れ上がる、炎症反応が起こる可能性も無視できません。これは、注射によって皮膚に刺激が加わることで生じるもので、痛みやかゆみ、熱感を伴う場合もあります。

そして、最も深刻なものが感染症のリスクです。注射針は、皮膚という体のバリアを破るため、細菌やウイルスが体内に侵入する可能性があります。もし、使用済みの注射針が再利用されたり、注射を行う際の衛生管理が不十分であったりすると、B型肝炎やC型肝炎、HIVといった深刻な感染症を引き起こす危険性があります。そのため、医療機関では、注射針は必ず使い捨てにし、注射部位の消毒を徹底するなど、厳格な衛生管理を行うことが必要不可欠です。注射を受ける側も、清潔な医療機関を選ぶ、注射後に異常を感じた場合はすぐに医師に相談するなど、自ら感染症予防に努めることが重要です。

注射を受ける際の注意点

注射は、病気の治療や予防のために広く行われている医療行為です。安全な医療行為ですが、安心して受けるためには、いくつか注意すべき点があります。

まず、注射を受ける前に、医師や看護師から、注射の種類、目的、効果、起こりうる副作用などについて、詳しい説明を受けましょう。もし、説明の内容でわからないことや、不安に思うことがあれば、遠慮せずに質問することが大切です。納得した上で注射を受けるようにしましょう。

特に薬物アレルギーを持っている人は、どんな薬にアレルギーがあるのか、必ず事前に医師や看護師に伝えましょう。過去に薬で発疹が出たり、呼吸が苦しくなったりした経験があれば、その時の状況も具体的に伝えることが重要です。

注射が終わった後も、注射部位の様子に注意を払いましょう。注射部位が赤く腫れたり、熱を持ったり、強い痛みを感じたりする場合は、すぐに医師や看護師に連絡してください。また、注射後に、体に発疹やかゆみが出たり、息苦しさを感じたり、めまいやふらつきが生じるなど、いつもと違う体の変化に気づいたら、すぐに医療機関に連絡しましょう。これらはアレルギー反応の兆候である可能性があり、迅速な対応が必要となる場合があります。

注射は医療従事者が適切な方法で行いますが、患者自身も上記の注意点を守ることで、より安全に、安心して注射を受けることができます。疑問や不安があれば、いつでも医療従事者に相談しましょう。

| 注射を受ける際の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 注射前の確認 | 注射の種類、目的、効果、起こりうる副作用について医師や看護師から説明を受け、不明点や不安な点は質問する。特に薬物アレルギーの有無とその内容を伝える。 |

| 注射後の注意点 | 注射部位の状態(赤み、腫れ、熱、痛み)に注意し、異常があればすぐに医師や看護師に連絡する。 体に発疹やかゆみ、息苦しさ、めまいやふらつきなど、いつもと違う体の変化があればすぐに医療機関に連絡する。 |