拘縮を知ろう:予防と対策

介護を学びたい

先生、「拘縮」って、関節が固まって動かなくなることですよね?でも、どうして固まってしまうんですか?

介護の研究家

そうだね、関節が固まって動きにくくなる、あるいは動かなくなる状態を拘縮というよ。怪我や病気、あるいは歳をとって体を動かすことが減ると、関節が硬くなってしまうんだ。

介護を学びたい

動かさないと硬くなるんですか?寝たきりだと、そういうことが起きやすいってことですか?

介護の研究家

その通り。寝たきりになったり、あまり体を動かさなくなると、筋肉や関節が硬くなりやすいんだ。だから、日頃から適度に体を動かすことが大切なんだよ。

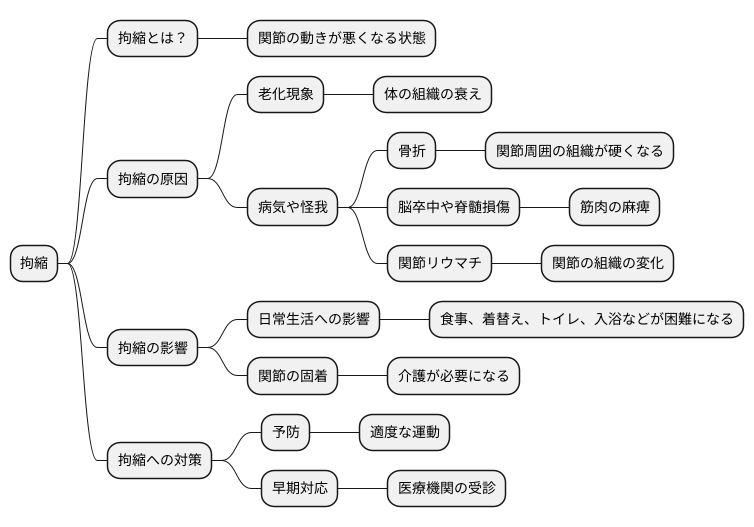

拘縮とは。

「介護」と「介助」について説明します。ここでは特に「体が固まること」について取り上げます。これは、ケガや病気、筋力の衰えなどでしばらく寝たきりになったり、年をとって体を動かすことが減ったりすることで、関節が硬くなることです。その結果、腕や足などの関節の動きが悪くなります。ひどい場合は、関節が完全に固まって動かなくなってしまうこともあります。

拘縮とは何か

「拘縮」とは、関節の動きが悪くなる状態を指します。まるで関節が錆びついたかのように、スムーズに曲げ伸ばしすることが難しくなります。これは、関節を構成する様々な部分が変化することで起こります。関節を支える骨や、骨の表面を覆うクッションの役割をする軟骨、骨と骨をつなぐ靭帯、筋肉と骨をつなぐ腱、体を動かす筋肉、そして表面を覆う皮膚といった組織です。これらの組織が何らかの原因で変化することで、関節の動きが悪くなってしまうのです。

拘縮を引き起こす原因は様々です。まず、誰もが避けることのできない老化現象が挙げられます。年齢を重ねるにつれて、体の組織は徐々に衰えていきます。関節も例外ではなく、組織の柔軟性が失われ、動きが悪くなることがあります。また、病気や怪我も拘縮の原因となります。例えば、骨折をしてギプスで固定した場合、関節を一定期間動かすことができなくなります。すると、関節周囲の組織が硬くなり、拘縮が起こることがあります。その他にも、脳卒中や脊髄損傷といった神経の病気が原因で、筋肉が麻痺し、関節が動かなくなることで拘縮が起こるケースもあります。関節リウマチなどの炎症を起こす病気も、関節の組織を変化させ、拘縮につながることがあります。

拘縮は、日常生活に大きな影響を及ぼします。食事をしたり、服を着替えたり、トイレに行ったり、お風呂に入ったりといった、普段何気なく行っている動作が難しくなります。さらに、拘縮が進むと、関節が完全に固まってしまい、全く動かなくなることもあります。そうなると、介護が必要になるケースも少なくありません。ですから、拘縮の予防と早期の対応がとても大切になります。日頃から適度な運動を心がけ、関節を動かすようにしましょう。また、少しでも関節の動きに違和感を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。

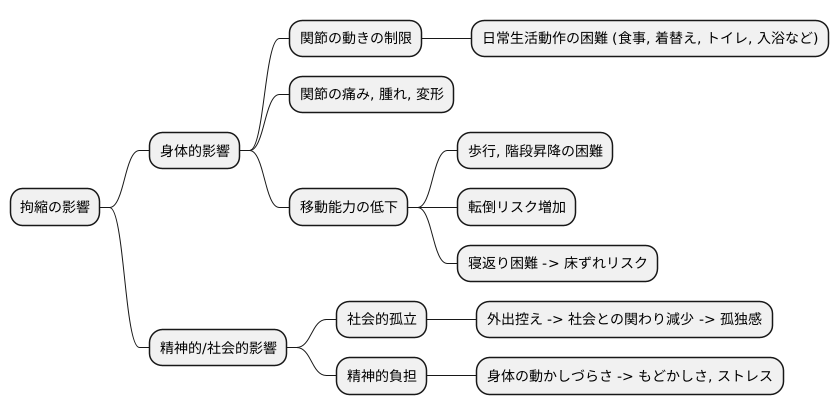

拘縮の症状と影響

関節が硬くなる拘縮は、放置すると日常生活に大きな影響を及ぼします。初期には、関節が少し突っ張るような感覚がある程度で、あまり気にしない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この段階を放置すると、徐々に症状が進行し、関節の曲げ伸ばしが困難になります。最終的には、関節が全く動かなくなり、日常生活に深刻な支障をきたすこともあります。

拘縮の症状は、関節の動きの制限だけではありません。関節の痛みや腫れ、変形が現れることもあります。これらの症状は、日常生活の様々な動作に影響を及ぼします。例えば、食事をする際に箸やフォークを持つ、服を着替える、トイレに行く、入浴するといった基本的な動作が難しくなります。

さらに、拘縮は移動能力にも大きな影響を与えます。歩行や階段の上り下りが困難になるため、転倒の危険性が高まります。また、寝返りを打つことさえ難しくなるため、床ずれなどの合併症を引き起こす可能性も懸念されます。

拘縮の影響は身体的な面に留まりません。日常生活の活動が制限されることで、外出を控えがちになり、社会との関わりが希薄になる方もいます。周囲との交流が減ることで、孤独感を感じやすくなります。また、自分の思い通りに身体を動かせないもどかしさから、精神的な負担も大きくなり、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、早期発見と適切な対応が重要です。少しでも異変を感じたら、早めに専門家へ相談することが大切です。

拘縮の予防方法

身体の関節が硬くなって動きにくくなる拘縮。これは、関節を動かさずにいる期間が長くなることで起きるものです。拘縮を予防するためには、関節を定期的に動かすことがとても大切です。

関節の動きを滑らかに保つためには、ストレッチが効果的です。ストレッチを行うことで、筋肉や腱の柔軟性が保たれ、関節が動きやすくなります。肩を回したり、腕を伸ばしたり、足首を回すといった簡単な動作でも効果があります。毎日、少しでも時間を見つけて、習慣的にストレッチを行うようにしましょう。

体操は、全身の筋肉をバランス良く鍛えるとともに、関節の安定性を高める効果があります。ラジオ体操や、椅子に座ったままできる体操など、無理なく続けられる体操を選び、定期的に行うことが重要です。

関節の動く範囲を広げるためには、関節可動域訓練が有効です。これは、関節を可能な範囲で動かす訓練で、理学療法士などの専門家の指導のもと行うのが安全です。自分の状態に合った適切な方法で行うことで、より効果的に拘縮を予防することができます。

日常生活の中でも、身体を動かすことを意識しましょう。例えば、椅子に座っている時は足を組まずに、時々足首を回したり、立っている時は背伸びをしたりするだけでも効果があります。こまめに身体を動かすことで、関節の柔軟性を保ち、拘縮を予防することに繋がります。

バランスの良い食事と十分な睡眠も、拘縮予防に繋がります。栄養が不足すると、筋肉や骨が弱くなり、拘縮のリスクが高まります。また、睡眠不足も身体の機能を低下させ、拘縮を招きやすくなります。規則正しい生活習慣を心がけ、心身ともに健康な状態を保つことが重要です。

| 方法 | 効果 | 頻度 |

|---|---|---|

| ストレッチ | 関節の動きを滑らかに保つ、筋肉や腱の柔軟性を保つ | 毎日、習慣的に |

| 体操 | 全身の筋肉をバランス良く鍛える、関節の安定性を高める | 定期的に |

| 関節可動域訓練 | 関節の動く範囲を広げる | 専門家の指導のもと |

| 日常生活での活動 | 関節の柔軟性を保つ | こまめに |

| バランスの良い食事と十分な睡眠 | 筋肉や骨を強くする、身体の機能を維持する | 規則正しい生活習慣 |

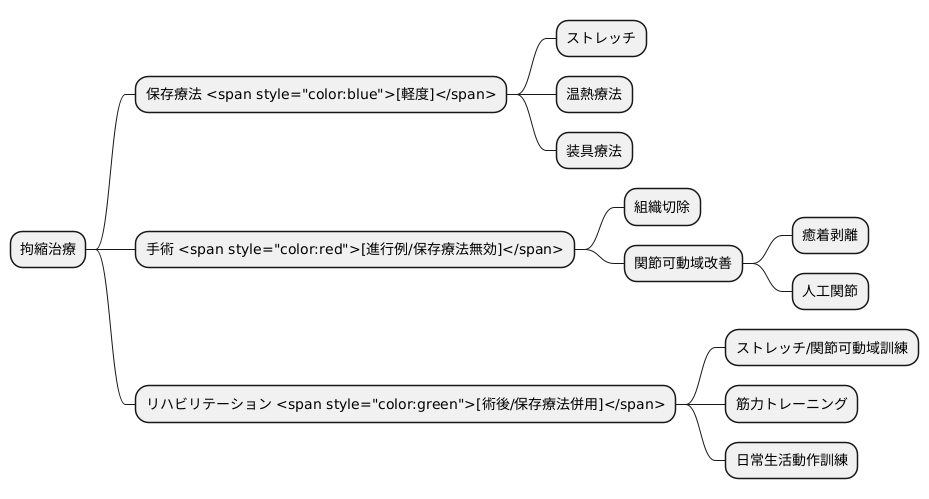

拘縮の治療方法

拘縮は関節の動きが悪くなることで、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。その治療は、拘縮の程度や原因によって様々です。

初期の軽度の拘縮の場合、保存療法が中心となります。具体的には、硬くなった筋肉や腱を伸ばし関節の動く範囲を広げるためのストレッチ、温罨法やホットパックなどで患部を温め血行を良くして筋肉の緊張を和らげる温熱療法、関節を正しい位置に固定する装具を使って関節の変形を防ぎ機能を改善する装具療法などがあります。これらの方法は、拘縮の進行を抑え、痛みを和らげる効果が期待できます。

拘縮が進行している場合や、保存療法で効果が見られない場合は、手術が必要となることもあります。手術では、硬くなった組織を切除したり、関節の動きを良くするための処置を行います。例えば、関節の癒着を剥がしたり、人工関節に置き換える手術などがあります。手術は身体への負担が大きいため、患者さんの状態をしっかりと見極めて行う必要があります。

手術後、あるいは保存療法と並行して、リハビリテーションを行います。リハビリテーションでは、ストレッチや関節可動域訓練で関節の動く範囲を広げ、筋力トレーニングで関節を支える筋肉を鍛えます。また、日常生活動作訓練を行い、着替えや食事、トイレなど日常生活での動作をスムーズに行えるように支援します。リハビリテーションは、拘縮の改善だけでなく、再発予防にも重要です。患者さんの状態に合わせて適切な治療法を選択し、日常生活の質の向上を目指します。

日常生活での工夫

関節が硬くなる拘縮は、日常生活のちょっとした工夫で予防や改善につながります。まず、家具選びから見直してみましょう。椅子やベッドは、立ち上がりやすい高さのものを選ぶことで、体に負担をかけずにスムーズに動けるようになります。また、転倒のリスクを減らすことにも繋がります。

衣服選びも重要です。ボタンやファスナーではなく、マジックテープを使った着脱しやすい服を選ぶことで、関節への負担を軽くすることができます。一人で着替えられるようになることで、自信にも繋がり、気持ちも前向きになります。

お風呂場やトイレも安全に使えるように工夫しましょう。お風呂には、滑りにくいマットを敷いたり、手すりを付けたりすることで、安心して入浴できます。和式トイレから洋式トイレに変えたり、便座の高さを調節したりすることで、負担なくトイレを使えるようになります。

食事の場面でも工夫できます。滑りにくい食器や持ちやすい形の道具を使うことで、楽に食事ができます。食事が楽しくなり、食欲も増進するでしょう。

日常生活の中で、無理なく体を動かす習慣も大切です。散歩や庭いじり、家の掃除など、軽い運動を続けることで、関節の動きを維持し、拘縮の予防に繋がります。ただし、無理は禁物です。できる範囲で、楽しみながら続けることが大切です。

家族や周りの人の支えも大きな力になります。拘縮のある人が暮らしやすいように、周りの環境を整えたり、困っている時には手伝ったりすることで、拘縮の悪化を防ぎ、その人らしく生活できるように支えていきましょう。

| 場所 | 工夫 | 効果 |

|---|---|---|

| 家具 | 立ち上がりやすい高さの椅子やベッド |

|

| 衣服 | マジックテープを使った着脱しやすい服 |

|

| お風呂場・トイレ |

|

|

| 食事 | 滑りにくい食器、持ちやすい道具 |

|

| 日常生活 |

|

|

| 家族・周りの人 |

|

|