蓄膿症をよく知ろう

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いって、よくわからないのですが、教えていただけますか?例えば、蓄膿症の患者さんに対して行う「介護」と「介助」って、具体的にどう違うのでしょうか?

介護の研究家

いい質問ですね。蓄膿症の患者さんを例に説明しましょう。「介助」は、患者さんが自分で行うのが難しいことを手伝うことです。例えば、鼻が詰まって息苦しそうな患者さんに、体を楽な姿勢にするのを手伝ったり、ティッシュを渡したりすることです。一方「介護」は、患者さんの日常生活全般を支えることです。蓄膿症でなくても、例えば高齢で身の回りのことができなくなった方の食事や入浴、排泄の世話なども含まれます。

介護を学びたい

なるほど。では、蓄膿症の患者さんに対して、鼻洗浄を手伝うのは「介助」で、食事の世話をするのは「介護」と考えていいのでしょうか?

介護の研究家

その通りです。蓄膿症の患者さんにとって、鼻洗浄は自分で行うのが難しい場合もあるので、手伝うことは「介助」になります。食事の世話は日常生活の支援なので「介護」ですね。蓄膿症に限らず、その人が自分でできることを尊重し、できない部分を補うのが「介助」、そして日常生活全般を支えるのが「介護」と考えてください。

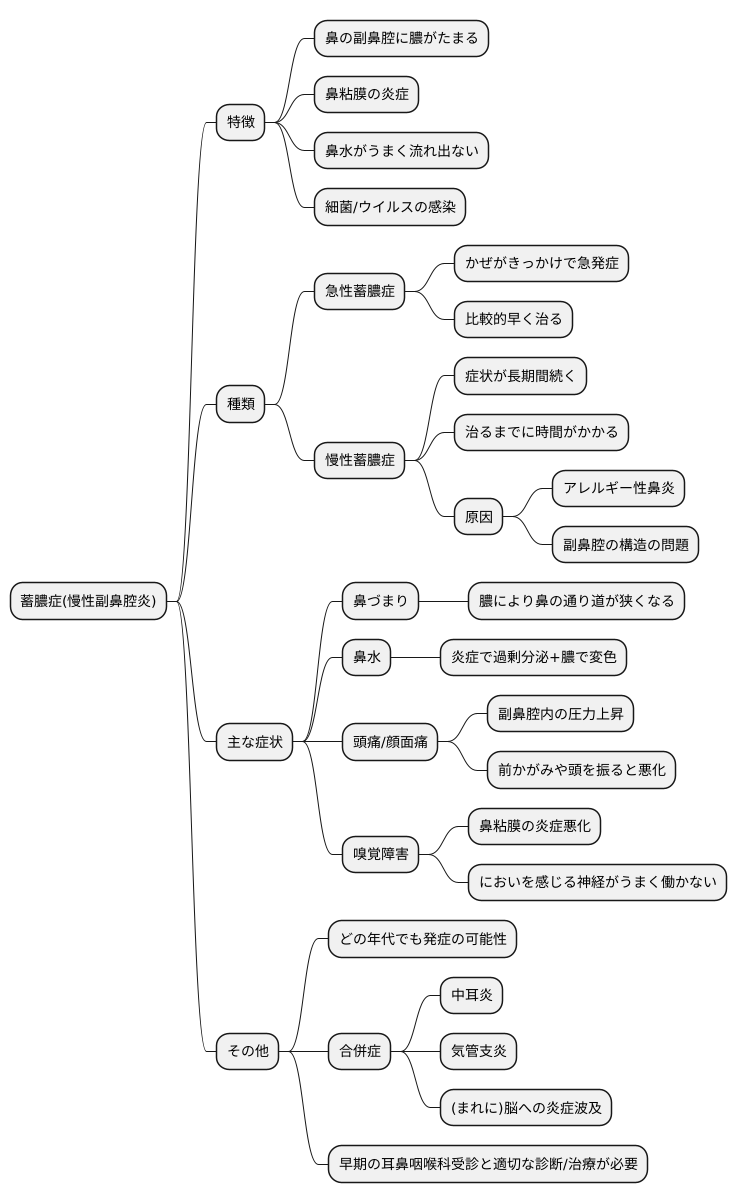

蓄膿症とは。

「介護」と「介助」について説明する中で、鼻の奥やその周りの空洞に膿がたまる病気である「蓄膿症」について触れます。この病気は、炎症によって膿がたまるのが特徴で、慢性副鼻腔炎とも呼ばれています。子供から大人まで、どの年代でもかかる可能性があります。

蓄膿症とは

蓄膿症とは、鼻の奥にある副鼻腔という空間に膿がたまる病気です。医学用語では慢性副鼻腔炎と言い、鼻の粘膜に炎症が起き、鼻水がうまく流れ出ずにたまることで起こります。この膿は、多くの場合、細菌やウイルスの感染によって生じます。蓄膿症になると、鼻が詰まったり、鼻水が出たり、頭や顔が痛んだり、においを感じにくくなったりといった症状が現れます。

蓄膿症には、急性蓄膿症と慢性蓄膿症の二つの種類があります。急性蓄膿症は、かぜなどをきっかけに急に発症しますが、適切な治療を受ければ比較的早く治ります。一方、慢性蓄膿症は、症状が長期間続き、治るまでに時間のかかることがあります。慢性蓄膿症は、アレルギー性鼻炎や副鼻腔の構造に問題があることが原因で発症することもあります。

蓄膿症の主な症状は、鼻づまり、鼻水、頭痛、顔面痛、そして嗅覚障害です。鼻づまりは、膿が副鼻腔にたまることで鼻の通り道を狭くするために起こります。鼻水は、炎症によって過剰に分泌された粘液が膿と混ざり、黄色や緑色になることもあります。頭痛や顔面痛は、副鼻腔内の圧力が高まることで生じ、特に前かがみになった時や頭を振った時に強くなることがあります。嗅覚障害は、鼻の粘膜の炎症がひどくなり、においを感じる神経がうまく働かなくなるために起こります。

蓄膿症はどの年代でも発症する可能性があり、適切な手当てと治療が必要です。放っておくと病気が重くなり、他の病気を引き起こすこともあります。例えば、中耳炎や気管支炎などを併発する可能性があります。また、まれにですが、脳にまで炎症が広がることもあり、大変危険です。そのため、少しでも蓄膿症の疑いがある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。

蓄膿症の症状

蓄膿症は、鼻の奥にある副鼻腔に膿がたまる病気です。細菌やウイルス感染などが原因で副鼻腔の粘膜に炎症が起こり、膿が溜まることで様々な症状が現れます。

代表的な症状は、鼻づまり、鼻水、頭痛、顔面痛です。鼻水は、黄色や緑色で粘り気が強いことが多く、鼻の奥に膿がたまっているため、ときにつんとする嫌な臭いを感じることがあります。この臭いは、自分自身だけでなく周りの人にもわかることもあり、口臭の原因となることもあります。

頭痛は、前頭部や頬、こめかみなどに痛みを感じることが多く、重苦しい鈍痛が持続することもあります。蓄膿症が原因の頭痛は、午前中に強く、午後になると軽くなる傾向があります。

また、鼻がつまるため、嗅覚が鈍くなり、味を感じにくくなることもあります。さらに、鼻づまりや頭痛、発熱などによる集中力の低下や、微熱、倦怠感、体がだるいなどの症状が現れることもあります。

これらの症状は、風邪の症状と似ていますが、風邪よりも症状が長引くのが特徴です。風邪の症状が10日以上続く場合や、改善と悪化を繰り返す場合は、蓄膿症の可能性があります。

蓄膿症を疑う場合は、耳鼻咽喉科を受診しましょう。医師は、鼻の中を観察したり、レントゲン検査やCT検査などを行い、診断を確定します。蓄膿症と診断された場合は、抗菌薬や粘液溶解剤などの薬物療法、鼻洗浄などの処置が行われます。症状が重い場合や薬物療法で効果がない場合は、手術が必要となることもあります。

蓄膿症は、適切な治療を受ければ改善する病気です。少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。自己判断で市販薬などを服用するのではなく、専門医の指示に従って治療を行いましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 病気名 | 蓄膿症 |

| 原因 | 細菌やウイルス感染などによる副鼻腔の粘膜の炎症 |

| 代表的な症状 | 鼻づまり、鼻水(黄色や緑色で粘り気が強い、悪臭)、頭痛(前頭部、頬、こめかみなど、午前中に強く午後になると軽くなる傾向)、顔面痛、嗅覚の低下、味覚の低下、集中力の低下、微熱、倦怠感、体がだるい |

| 特徴 | 風邪に似た症状だが、10日以上長引く、または改善と悪化を繰り返す |

| 受診科 | 耳鼻咽喉科 |

| 診断方法 | 鼻の観察、レントゲン検査、CT検査 |

| 治療法 | 薬物療法(抗菌薬、粘液溶解剤など)、鼻洗浄、手術(重症の場合や薬物療法で効果がない場合) |

蓄膿症の原因

蓄膿症、正式には副鼻腔炎と呼ばれるこの病気は、鼻の奥にある副鼻腔という空洞に炎症が起こり、膿が溜まる病気です。この病気の原因は様々ですが、大きく分けていくつかの種類があります。最も一般的な原因は、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染です。これらのウイルスが鼻腔や副鼻腔に入り込み、炎症を引き起こします。炎症によって鼻の粘膜が腫れ上がり、鼻水の通り道が狭くなります。すると、副鼻腔内に分泌物が溜まりやすくなり、細菌が繁殖しやすい環境を作ってしまいます。この細菌感染が原因で、さらに炎症が悪化し、蓄膿症へと発展していくのです。

また、アレルギー性鼻炎も蓄膿症の大きな原因の一つです。アレルギー性鼻炎は、ハウスダストや花粉などのアレルゲンに対するアレルギー反応によって、鼻の粘膜が炎症を起こす病気です。この炎症もまた、鼻づまりや鼻水過多を引き起こし、副鼻腔に細菌が感染しやすくなります。繰り返すアレルギー性鼻炎は、慢性的な蓄膿症につながる可能性も高いため、注意が必要です。

さらに、生まれつき鼻の骨が曲がっている鼻中隔湾曲症や、鼻茸と呼ばれる副鼻腔ポリープといった鼻の構造的な問題も、蓄膿症の原因となることがあります。これらの構造的な異常は、副鼻腔の換気を悪くし、分泌物が溜まりやすい状態を作り出します。その結果、細菌感染のリスクが高まり、蓄膿症を発症しやすくなります。

その他にも、免疫力の低下や、大気汚染、喫煙なども蓄膿症の発症を促す要因として挙げられます。免疫力が低下すると、体内の防御機能が弱まり、細菌感染を起こしやすくなります。また、大気汚染や喫煙は、鼻の粘膜を刺激し、炎症を起こしやすくする可能性があります。これらの要因を避けるように心がけることで、蓄膿症の予防につながると考えられます。

| 蓄膿症の原因 | 詳細 |

|---|---|

| ウイルス感染 | 風邪やインフルエンザなどのウイルスが鼻腔や副鼻腔に入り込み炎症を起こし、鼻づまりで細菌が繁殖しやすくなる。 |

| アレルギー性鼻炎 | ハウスダストや花粉などのアレルゲンに対するアレルギー反応で鼻の粘膜が炎症を起こし、鼻づまりや鼻水過多で副鼻腔に細菌が感染しやすくなる。 |

| 鼻の構造的な問題 | 鼻中隔湾曲症や鼻茸(副鼻腔ポリープ)といった構造的な異常は副鼻腔の換気を悪くし、分泌物が溜まりやすい状態を作り出し細菌感染のリスクを高める。 |

| その他 | 免疫力の低下、大気汚染、喫煙なども発症を促す要因。 |

蓄膿症の治療法

蓄膿症、いわゆる副鼻腔炎の治療は、その重症度や原因によって様々です。症状が軽い場合は、薬による治療が中心となります。細菌感染が原因の場合は、細菌を退治する薬を用います。炎症や痛みを抑える薬や、鼻水を薄くして排出しやすくする薬も併用することがあります。

薬による治療に加えて、鼻洗浄や吸入療法なども効果的です。鼻洗浄は、体液と同じ濃度の食塩水で鼻の奥まで洗い、膿やアレルギーの原因物質などを洗い流す方法です。家庭でも手軽に行うことができます。吸入療法は、霧状にした薬を鼻や副鼻腔に直接吸い込ませる方法で、炎症を抑える効果があります。

薬による治療で効果が見られない場合や、症状が重い場合は、手術を行うこともあります。手術では、鼻や副鼻腔の構造的な問題を改善し、空気の通り道を広げることで、蓄膿症の再発を防ぎます。具体的には、鼻茸と呼ばれる鼻の中の腫れ物を取り除いたり、副鼻腔への開口部を広げたりします。

蓄膿症は、放置すると周囲の組織に炎症が及ぶ可能性や、慢性化することもあります。そのため、鼻づまりや鼻水、顔の痛みなどの症状が続く場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。自己判断で市販薬を使用するのではなく、医師の診察を受けて、症状や原因に合った治療法を選択することが重要です。どの治療法が適しているかは、医師が丁寧に診察し判断しますので、安心して相談しましょう。

| 重症度 | 治療法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 軽症 | 薬物療法 |

|

| 軽症〜中等症 |

|

|

| 重症 / 薬物療法無効 | 手術 |

|

蓄膿症の予防法

蓄膿症は、鼻の奥にある副鼻腔に炎症が起き、膿がたまる病気です。つらい症状に悩まされないためには、日頃から予防を心がけることが大切です。

まず、風邪やインフルエンザなどの感染症にかからないように注意しましょう。これらの感染症は、蓄膿症の原因となることがよくあります。こまめな手洗いうがいを習慣づけ、人混みではマスクを着用するなど、ウイルスや細菌から身を守る工夫をしましょう。

アレルギー性鼻炎を持っている方は、きちんと治療を受けることも重要です。アレルギー性鼻炎を放置すると、鼻の粘膜が炎症を起こしやすくなり、蓄膿症につながる可能性が高まります。耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を受けましょう。

健康的な生活習慣を維持することも、蓄膿症の予防に役立ちます。栄養バランスの良い食事を摂り、十分な睡眠をとり、適度な運動をすることで、体の抵抗力を高め、感染症にかかりにくくすることができます。

乾燥した空気は、鼻の粘膜を傷つけ、炎症を起こしやすくするため、注意が必要です。特に冬場は空気が乾燥しやすいため、加湿器を使って適切な湿度を保つように心がけましょう。また、こまめに水分を摂ることも、鼻の粘膜を乾燥から守るために効果的です。

タバコは、鼻の粘膜を刺激し、炎症を悪化させるため、蓄膿症の予防には禁煙が欠かせません。周りの人のためにも、禁煙を検討してみましょう。

これらの予防策を日頃から実践することで、蓄膿症になりにくい健康な鼻を保つことができます。

| 蓄膿症予防のポイント |

|---|

| 風邪やインフルエンザなどの感染症予防 |

| アレルギー性鼻炎の治療 |

| 健康的な生活習慣の維持 |

| 乾燥への対策 |

| 禁煙 |