仕事と生活のより良いバランスを目指して

介護を学びたい

先生、「仕事と生活の調和」と言う意味の『ワークライフバランス』って、介護や介助の仕事で考えるときには、どう考えたらいいのでしょうか?

介護の研究家

良い質問だね。介護や介助の仕事は、体力的にも精神的にも負担が大きい仕事だから、仕事とプライベートのバランスを保つのが難しい場合もあるよね。自分の生活も大切にしながら、どうやって仕事との調和をとるかを考えることが大切なんだ。

介護を学びたい

具体的には、どんなことをすればいいのでしょうか?

介護の研究家

例えば、休日はしっかり休養をとること、趣味の時間を持つこと、自分のための時間を確保することなどが大切だね。また、職場の上司や同僚に相談したり、悩みを共有することも、バランスを保つ上で役に立つよ。

ワークライフバランスとは。

仕事と生活の調和をはかることを目指す『ワークライフバランス』という考え方について、介護と介助に関連して説明します。

仕事と生活の調和とは

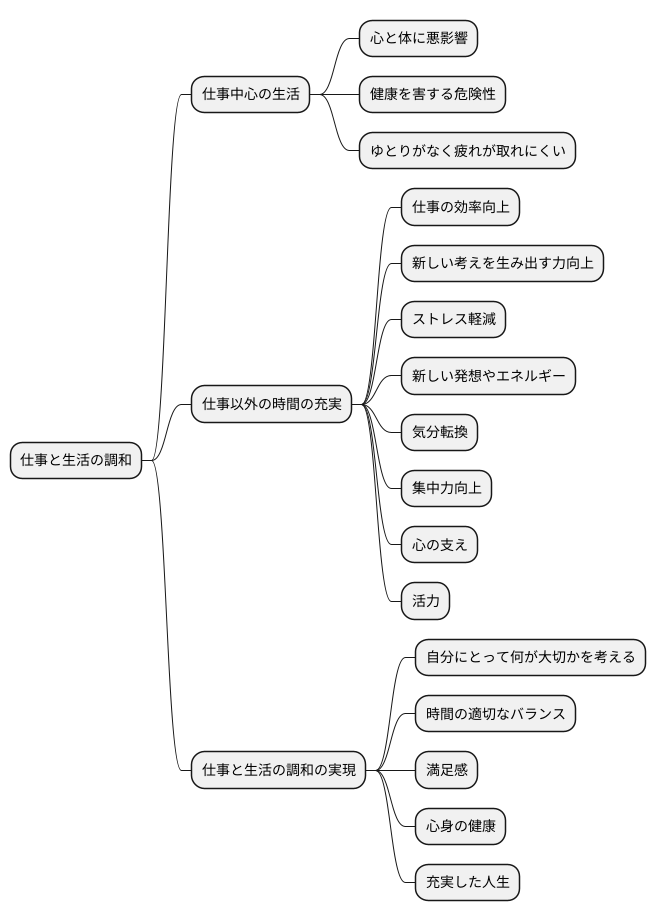

仕事と生活の調和とは、仕事の時間とそれ以外の時間のバランスをうまく取れた状態のことです。これは、仕事に時間を費やしすぎることなく、自分の好きなことや家族と過ごす時間、自分を磨くための時間など、仕事以外の時間も大切に過ごすことを意味します。

今の社会では、どうしても仕事中心の生活になりがちで、仕事以外の時間がおろそかになってしまうことがよくあります。長時間働いたり、たくさんの責任を負ったり、職場で人間関係の悩みを抱えたりと、仕事で感じる様々な負担は、心と体に悪い影響を与え、健康を害する危険性も高まります。仕事ばかりで自分の時間がないと、心にゆとりがなくなり、疲れが取れにくくなります。

反対に、仕事以外の時間を充実させることは、仕事の効率や新しい考えを生み出す力にも良い影響を与えます。しっかりと休息を取ったり、趣味を楽しんだり、家族と触れ合ったりすることは、仕事のストレスを軽くし、新しい発想やエネルギーの源になるからです。趣味に没頭することで気分転換になり、仕事にも集中して取り組めるようになります。また、家族との団らんは心の支えとなり、明日への活力につながります。

仕事と生活の調和を実現するためには、ただ単に仕事とそれ以外の時間を同じにするのではなく、自分にとって何が本当に大切なのかを考え、それぞれの時間に適切なバランスを見つけて、満足感を得られるように工夫していくことが大切です。心身ともに健康で、より充実した人生を送るためには、仕事と生活の調和が欠かせないと言えるでしょう。

調和を乱す要因

仕事と生活の調和、すなわちバランスを保つことは、心身の健康にとって大切なことです。しかし、現代社会にはこの調和を乱す様々な要因が存在します。

まず、仕事の面では、長時間労働や過剰な残業が挙げられます。仕事に多くの時間を費やすことで、休息や趣味、家族との時間といった私生活が圧迫され、心身に負担がかかります。また、急な呼び出しや休日出勤なども、予定していた私的な時間を奪い、生活リズムを崩す原因となります。さらに、職場での人間関係の悪化や嫌がらせも、大きなストレスとなり、仕事への意欲を低下させるだけでなく、私生活にも暗い影を落とします。

家庭環境の変化も、仕事と生活の調和を乱す要因となります。例えば、子どもの誕生や親の介護など、家族の状況が変化すると、時間的制約や精神的負担が大きくなります。これらの責任を果たしながら仕事との両立を図ることは容易ではなく、時に大きな葛藤を生むこともあります。

情報通信技術の発展も、仕事と生活の調和を難しくする一因です。携帯電話やパソコンがあれば、場所や時間を問わず仕事ができるようになりました。これは便利である反面、常に仕事のことを考えなければならないプレッシャーにつながり、仕事と私生活の境界があいまいになるという問題も抱えています。仕事から離れ、心身ともにリラックスする時間を持つことが難しくなり、結果として生活全体の質を低下させる可能性も否定できません。

これらの要因を正しく理解し、一つ一つ丁寧に解決していくことが、仕事と生活の調和、そして心豊かな生活を送るために重要です。

| 要因 | 詳細 | 影響 |

|---|---|---|

| 仕事の面 | 長時間労働、過剰な残業、急な呼び出し、休日出勤、職場での人間関係の悪化、嫌がらせ | 休息・趣味・家族との時間の減少、心身への負担、生活リズムの崩壊、ストレス、仕事への意欲低下 |

| 家庭環境の変化 | 子どもの誕生、親の介護 | 時間的制約、精神的負担、仕事との両立の困難、葛藤 |

| 情報通信技術の発展 | 携帯電話やパソコンによる常時接続 | 常時仕事のプレッシャー、仕事と私生活の境界の曖昧化、リラックス時間の減少、生活全体の質の低下 |

バランスの取り方

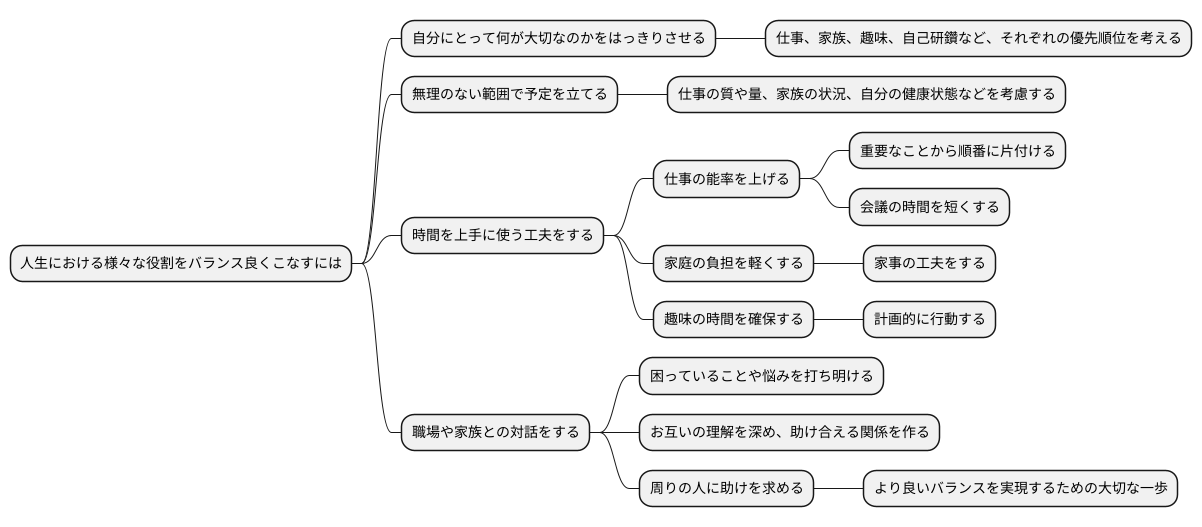

人生における様々な役割、例えば仕事をする人、家庭を守る人、趣味を楽しむ人、学ぶ人など、これら全てをうまくこなすには、自分にとって何が大切なのかをはっきりさせることがとても大切です。仕事、家族、趣味、自己研鑽、これら一つ一つにどれくらいの時間を使いたいかを考え、具体的な予定を立てましょう。

予定を立てる時は、仕事の質や量、家族の状況、自分の健康状態などをよく考えて、無理のない範囲で決めましょう。また、時間を上手に使うための工夫も必要です。仕事では、重要なことから順番に片付けたり、会議の時間を短くしたりするなど、能率を上げるように努めましょう。家庭では、家事の負担を軽くする工夫や、趣味の時間をきちんと確保するために計画的に行動することを心がけましょう。

例えば、仕事で重要な案件を抱えている時は、家族に事情を話し、家事の分担を増やしてもらうよう頼んでみましょう。また、趣味の時間を作りたい時は、前もって予定を立て、家族の理解を得ることが大切です。

職場や家族との対話も大切です。仕事で困っていることや、家庭での悩みを打ち明けることで、お互いの理解を深め、助け合える関係を作ることができます。周りの人に助けを求めることは、決して悪いことではなく、より良いバランスを実現するための大切な一歩です。困った時は一人で抱え込まず、周りの人に相談してみましょう。そうすることで、心にゆとりが生まれ、様々な役割をバランス良くこなせるようになります。

企業の取り組み

仕事と家庭生活の両立支援は、企業の努力なくしては実現できません。従業員がそれぞれの事情に合わせて働けるよう、会社側は制度や職場環境の整備に積極的に取り組む必要があります。

まず、柔軟な働き方を可能にする制度の導入が重要です。例えば、始業・終業時刻を従業員自身で調整できる仕組みや、自宅やサテライトオフィスで仕事ができるようにする制度を導入することで、通勤時間や場所の制約を減らし、個々の事情に合わせた働き方を可能にします。また、子育てや親の世話をするための休暇制度を充実させることも重要です。休暇を取得しやすい雰囲気を作ることで、従業員は安心して家庭の事情に対応できます。

さらに、長時間労働の是正も不可欠です。残業時間を減らすための業務効率化や、仕事の分担を見直すなど、会社全体で労働時間の削減に取り組む必要があります。加えて、有給休暇の取得促進も重要です。従業員が気兼ねなく休暇を取得できるよう、上司や同僚からの理解と協力を促し、休暇中の連絡を控えるよう社内で周知徹底する必要があります。

従業員の心身の健康を守るための取り組みも欠かせません。職場での嫌がらせへの対策を強化し、相談しやすい窓口を設けるなど、安心して働ける環境づくりが必要です。また、従業員の心の健康を守るための相談体制を整備し、専門家によるカウンセリングなどを利用しやすいようにすることも大切です。

企業が仕事と家庭生活の両立支援に積極的に取り組むことは、従業員の満足度や仕事への意欲を高めるだけでなく、仕事の効率向上や優秀な人材の確保にもつながります。従業員と会社が協力して働きやすい環境を作ることで、仕事と家庭生活の調和の実現に近づくことができます。

| カテゴリー | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 柔軟な働き方 |

|

| 長時間労働の是正 |

|

| 従業員の心身の健康 |

|

より良い未来のために

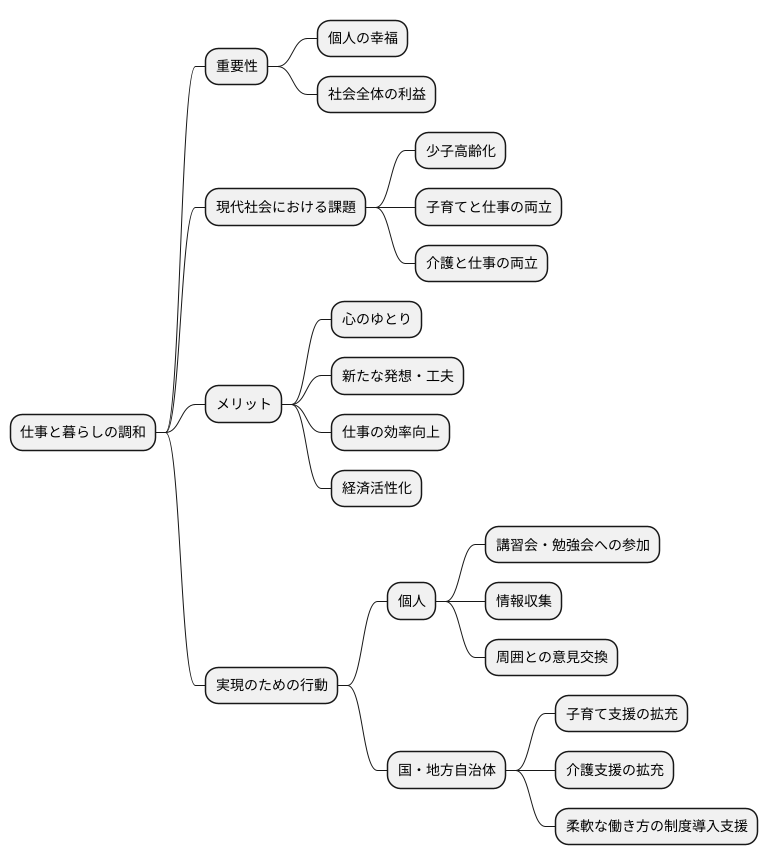

人は誰でも、心身ともに健やかで、満ち足りた人生を送りたいと願っています。そのためには、仕事と暮らしの調和、つまり仕事と私生活のバランスを保つことが欠かせません。これは個人にとって大切なだけでなく、社会全体にとっても重要な課題です。

少子高齢化が進む現代社会においては、子どもを産み育てたり、高齢の家族を世話したりする人が増えています。仕事と暮らしの調和は、こうした子育てや介護と仕事の両立を支え、働く人の数が減るのを防ぐことにもつながります。

さらに、仕事と私生活のバランスが取れていると、心にゆとりが生まれ、新たな発想や工夫が生まれることもあります。また、仕事にも集中して取り組むことができ、仕事の効率を高めることにもつながります。ひいては、経済の活性化にも役立つ可能性を秘めているのです。

より良い未来を築くためには、私たち一人ひとりが、仕事と暮らしの調和について真剣に考え、行動していく必要があります。例えば、仕事と暮らしの調和に関する講習会や勉強会に参加したり、自ら進んで情報を集めたり、周りの人と考えを話し合ったりすることが大切です。周りの人と共に学び、支え合うことで、より良い方法を見つけることができるでしょう。

また、国や地方自治体も、仕事と暮らしの調和を進めるための政策や支援の取り組みをもっと充実させる必要があります。子育て支援や介護支援の拡充、柔軟な働き方ができる制度の導入支援などを通して、誰もが仕事と私生活を両立させ、充実した人生を送れる社会を共に作り上げていくことが大切です。