介護の効果を測る:その意義と方法

介護を学びたい

先生、「効果測定」って、結局どういうことですか?難しくてよくわからないです。

介護の研究家

そうだね、少し難しいね。「効果測定」とは、簡単に言うと、介護や介助をした結果、その人がどれくらい良くなったかを調べることだよ。例えば、最初は一人で起き上がれなかった人が、介助のおかげで一人で起き上がれるようになったかをチェックする、といったことだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護や介助をする前と後で、どれくらい変わったかを比べるってことですね?

介護の研究家

その通り!まさにそういうことだよ。そして、その結果を見て、さらにより良い介護や介助の方法を考えていくんだ。

効果測定とは。

『効果測定』とは、要支援または要介護の方への介護サービスによって、どの程度自立に近づけたか、または介護の必要度が軽くなったかを測ることです。具体的には、あらかじめ立てた介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて提供したサービスが、起床、洗面、食事、入浴、排泄といった日常生活動作にどのような効果をもたらしたのかを調べます。例えば、以前はできなかった動作ができるようになったか、介護が必要だった動作が一部でも自分でできるようになったかなどを、あらかじめ決めた基準と比べて、効果や残っている課題を見つけ出します。これは、計画を実行し、確認して、改善するという一連の流れ(PDCAサイクル)の「確認」の段階にあたります。

効果測定とは

人は誰でも、年を重ねるにつれて身体機能が低下したり、病気にかかったりすることがあります。そのような場合に、周りの人の助けを借りながら、その人らしく生活を送れるように支えるのが介護です。そして、その支えとなる介護がどれくらい役に立っているのか、きちんと確かめることが効果測定です。

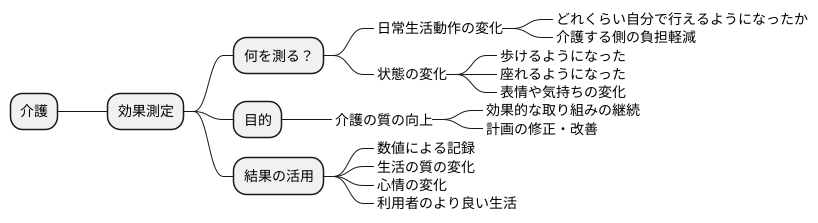

効果測定とは、介護サービスを受ける方の状態が、介護によってどれだけ良くなったのかを客観的に評価する取り組みです。食事、入浴、トイレへの移動といった、日常生活における基本的な動作をどの程度自分で行えるようになったか、また、もし助けが必要な場合でも、以前と比べて介護する側の負担がどれくらい軽くなったかなどを調べます。

例えば、以前は一人では歩けなかった方が、手すりがあれば歩けるようになった、あるいは、車椅子での移動がスムーズになった、といった変化を確認します。また、以前は寝たきりだった方が、起き上がって座れるようになった、といった変化も効果測定の対象となります。これらの変化は、数字で表すことができるものだけでなく、表情の変化や気持ちの変化といったものも含まれます。

効果測定を行う目的は、提供している介護の質をさらに高めることにあります。効果が認められた取り組みは引き続き行い、効果が低い、あるいは逆効果になっていると判断された場合は、介護の計画を修正・改善します。つまり、利用者の方にとって本当に役に立つ介護を提供するために、効果測定は欠かすことのできない大切な作業なのです。

効果測定の結果は、数値として記録されるだけでなく、利用者の方の生活の質がどのように変化したか、気持ちにどのような変化があったかといったことにも注目して評価されます。これは、利用者の方がより良く、そして自分らしく生活できるようになることを目指す介護にとって、非常に重要な視点です。

効果測定の重要性

人の世話をする仕事において、成果をはかることはとても大切です。なぜなら、成果をはかることで、様々な良い効果が生まれるからです。

まず、世話を受ける人にとって、自分の状態がどのように変化しているかをはっきりと知ることができます。例えば、歩く練習をしていた人が、歩ける距離が伸びたことを数字で知ることができれば、もっと頑張ろうという気持ちになるでしょう。また、自分の状態が良くなっていることを実感することで、前向きな気持ちになり、毎日の生活にも張りが出てきます。

次に、世話をする人にとっても、成果をはかることは大きなメリットがあります。自分が行った世話の効果が目に見える形になれば、自信を持って仕事に取り組むことができます。また、どこを改善すればもっと効果的な世話ができるのかを考えるきっかけにもなります。そして、より良い世話をするために、新しい技術を学ぼうという意欲にも繋がります。

さらに、成果をはかることで得られた情報は、事業所全体の質を上げるためにも役立ちます。うまくいった事例や、逆にうまくいかなかった事例を詳しく調べることで、もっと効果的な世話の仕方を考えることができます。そうすることで、世話を受ける人にとって、より良い世話をすることができるようになります。また、しっかりと成果をはかり、その結果に基づいてサービスを改善していくことは、事業所への信頼を高めることにも繋がります。多くの人は、きちんと成果を公表している事業所の方が、信頼できると感じるでしょう。

このように、人の世話をする仕事において、成果をはかることは、世話を受ける人、世話をする人、そして事業所全体にとって、良いことばかりなのです。

| 対象 | 成果をはかることによるメリット |

|---|---|

| 世話を受ける人 |

|

| 世話をする人 |

|

| 事業所全体 |

|

具体的な測定方法

介護の効果を測る方法は、利用者の方一人ひとりの状態や、立てたケアプランの中身によって違ってきます。たとえば、日常生活で行う動作の程度を測る評価尺度や、認知機能を測るテストなどが使われます。

日常生活動作の評価尺度では、食事や入浴、トイレといった動作がどの程度自分でできるかを数値化します。これによって、時間とともに状態がどのように変化していくかを客観的に捉えることができます。たとえば、介助が必要だった方が一人でできるようになるといった変化を数値で把握できるのです。

認知機能テストでは、記憶力や判断力などを測定します。このテストによって、認知症の進行度合いを把握することが可能になります。どのくらい記憶が保たれているか、状況を判断する能力がどう変化しているかなどを調べます。

これらの評価尺度を使う際には、利用者の方の体調や気持ちに配慮し、無理なく行える範囲で実施することが大切です。疲れている時や気分が優れない時は、正確な結果が得られない可能性があります。

また、数値化されたデータだけでなく、利用者の方やご家族と直接お話し、日常生活での変化や困りごとを丁寧に伺うことも欠かせません。数値には表れない、日々の暮らしの中の変化や気持ちを知ることで、より的確なケアに繋げることができます。

数値による客観的なデータと、ご本人やご家族からお伺いした主観的な情報を合わせて判断することで、より正確で質の高い効果測定が可能になります。そして、その結果を基に、ケアプランを見直し、より良いケアを提供していくことが重要です。

| 評価項目 | 評価方法 | 評価の目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 日常生活動作 | 評価尺度(食事、入浴、トイレなど) | 状態の変化を客観的に把握(例:介助の必要性の変化) | 利用者の体調や気持ちに配慮し、無理なく実施 疲れている時や気分が優れない時は正確な結果が得られない可能性あり |

| 認知機能 | 認知機能テスト(記憶力、判断力など) | 認知症の進行度合いを把握 | |

| 数値データに加え、利用者や家族との会話で得た情報を合わせて、より正確で質の高い効果測定を行う。 | |||

計画と実行と評価と改善

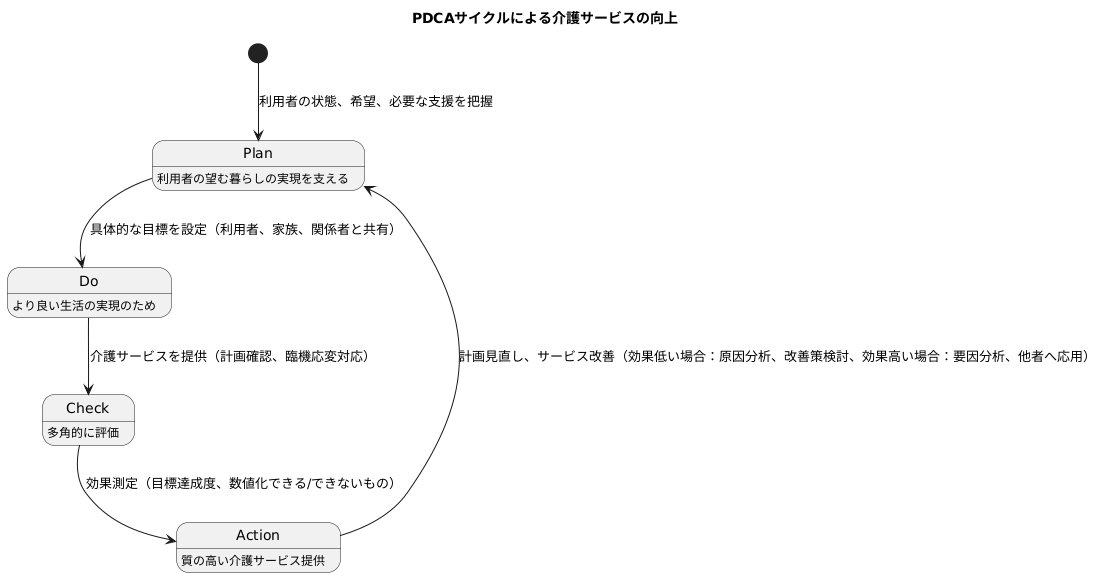

利用者の望む暮らしの実現を支えるためには、綿密な計画と、その計画に基づいた実際の実施、そしてその効果をしっかりと見極め、さらなる改善につなげるという流れが欠かせません。これは、よく知られている計画(Plan)、実行(Do)、確認(Check)、改善(Action)のサイクル、いわゆるPDCAサイクルによって表現することができます。

まず計画(Plan)段階では、利用者の方の現在の状態や、どのような生活を送りたいと考えているのかといった思いや希望、必要な支援について丁寧に把握することが重要です。その上で、利用者の方にとってより良い生活の実現のために、具体的な目標を設定します。この目標設定は、利用者の方だけでなく、ご家族や関係者と話し合い、共有することが大切です。

次に実行(Do)段階では、計画で立てた目標を達成するために、必要な介護サービスを提供します。この段階では、計画通りに実行されているかを常に確認し、必要に応じて臨機応変に対応することも重要です。

そして確認(Check)段階では、提供したサービスがどの程度効果があったのかを検証します。これは、目標に対する達成度合いを測る「効果測定」と呼ばれます。数値化できるものだけでなく、利用者の方の表情や発言の変化など、数値化しにくいものにも注意を払い、多角的に評価することが大切です。

最後に改善(Action)段階では、確認段階で得られた結果を基に、当初の計画を見直したり、サービスの内容をより良く変えたりします。効果が十分でなかった場合は、その原因を探り、改善策を検討します。逆に、効果が高かった場合は、その要因を分析し、他の利用者の方への支援にも活かすことができます。

このように、計画、実行、確認、改善を繰り返すPDCAサイクルを継続的に回すことで、利用者の方にとってより効果的で質の高い介護サービスの提供へとつなげることができ、結果として、利用者の方が望む暮らしの実現を支えることに繋がるのです。

今後の展望

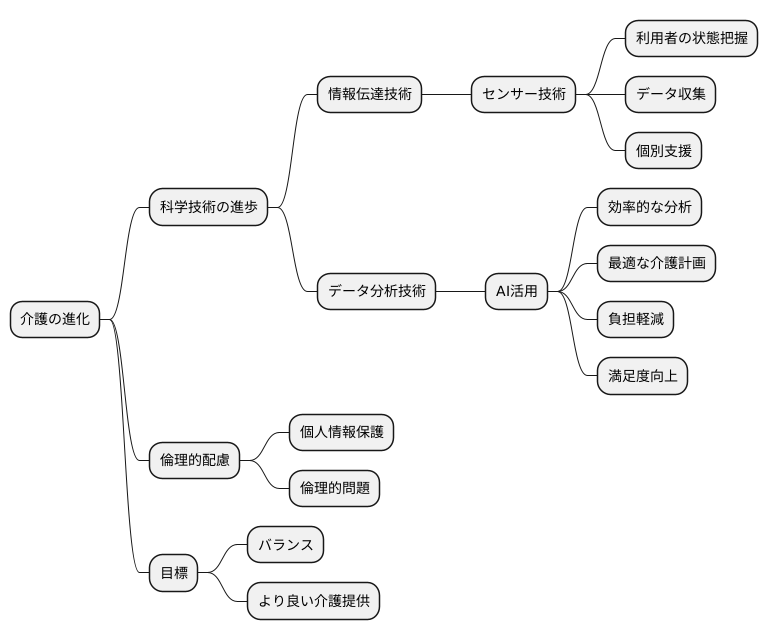

これからの介護は、科学技術の進歩を取り入れることで、これまで以上に質の高いものへと変わっていくことが見込まれます。特に、情報を伝える技術や道具の活用は、介護のやり方に大きな変化をもたらすと考えられます。

例えば、人の動きや状態を感知する機械を使うことで、利用者の方の普段の生活の様子を自然な形で記録し、詳しく調べることが可能になります。これまでは、人の目や記録に頼っていた部分が、機械によって自動的に、そしてより正確に把握できるようになるのです。食事や睡眠、移動など、日常生活のあらゆる場面での行動を細かくデータとして集めることで、一人ひとりの状態を客観的に理解し、より適切な支援につなげることができます。

さらに、集めた膨大なデータを処理する際には、人間の知能を模倣した技術を活用することで、より効率的に分析することができます。たくさんのデータの中から、一人ひとりに合った大切な情報を見つけ出し、最適な世話の計画を提案することができるようになるでしょう。これにより、介護を行う人の負担を軽くするだけでなく、利用者の方にとってより満足度の高い、個別化された支援を提供することが可能になります。

しかし、これらの技術を使う際には、個人情報の保護や倫理的な問題についても慎重に考える必要があります。科学技術の進歩は素晴らしいものですが、それと同時に、個人情報が適切に扱われるか、倫理的に問題がないかなど、様々な側面から注意深く検討しなければなりません。技術の進化と倫理的な配慮のバランスを保ちながら、利用者の方にとってより良い介護の提供を目指していくことが、これからの私たちにとって重要な課題です。

まとめ

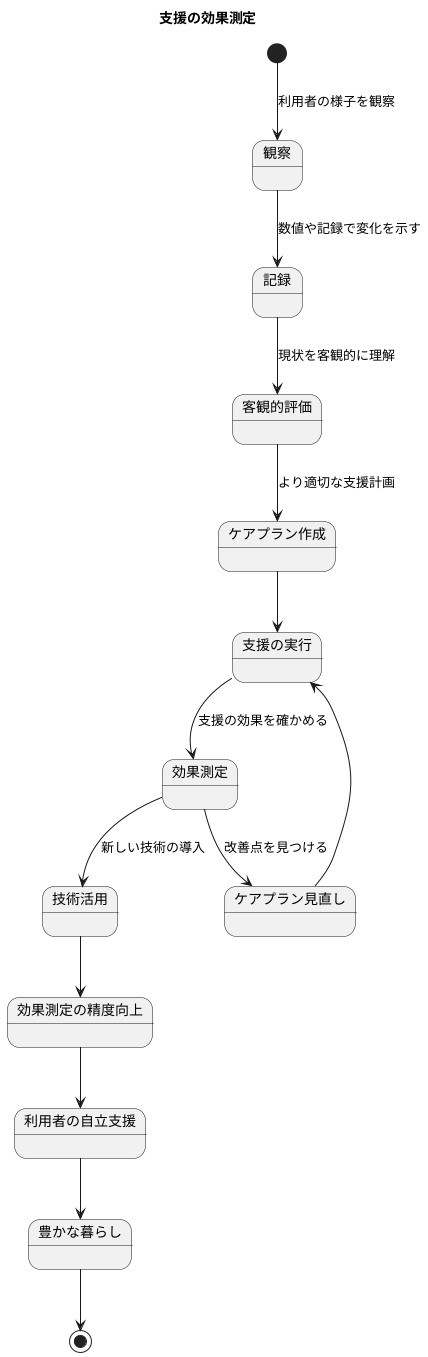

お一人おひとりの状態をきちんと把握し、より良い支援を行うためには、行った支援の効果を確かめることが大切です。これは、介護の質を高める上で欠かせない取り組みです。利用されている方の様子を注意深く観察し、変化を明確な数値や記録で示すことで、現状を客観的に理解することができます。

この客観的な評価は、ケアプラン作成時の大切な情報源となります。一人ひとりの状態に合わせた、より適切な支援計画を立てることができます。また、すでに行っている支援内容を振り返り、改善すべき点を見つけることにも役立ちます。例えば、食事の支援で「どのくらい食べられるようになったか」を記録することで、食事内容や支援方法を見直すきっかけになります。

支援の効果を確かめ、計画を見直し、実行し、そしてまた効果を確かめる。この繰り返しこそが、質の高い介護サービスの提供へと繋がります。まるで、よく回る独楽のように、この流れを絶えず続けることで、利用されている方にとって、より安心できる、そしてその方らしい生活を支える介護を実現できます。

そして、これからの介護には、新しい技術を取り入れることも重要です。例えば、体の状態を細かく測る機械や、記録を簡単に行える仕組みなどを活用することで、より正確で、かつ負担の少ない効果測定が可能になります。このような技術革新を積極的に取り入れ、効果測定の精度と効率を高めることで、利用されている方の自立を支援し、日々の暮らしをより豊かに彩ることができるでしょう。利用されている方が、自分らしく生き生きとした生活を送れるように、これからも努力を続けていくことが大切です。