エアマット:床ずれ予防の必需品

介護を学びたい

先生、「エアマット」って、介護と介助のどっちで使うんですか?

介護の研究家

どちらかといえば介護で使われることが多いですね。寝たきりの方の床ずれを予防するのが目的なので、日常生活の世話をする介護に該当します。

介護を学びたい

じゃあ、もし食事の介助でスプーンを持つ手を支える時に、楽に持てるようにクッションを置くのは介助ですか?

介護の研究家

そうですね。食事の介助は、食事をすることを手伝う行為なので介助になります。エアマットのように床ずれ予防が目的ではなく、食事という特定の動作を補助するという意味合いが強いですね。

エアマットとは。

寝たきりになることで、ずっと同じ姿勢でいると、体とベッドが接する部分の血の巡りが悪くなり、その周りの組織が死んでしまうことがあります。これを「床ずれ」または「褥瘡」といいます。これを防ぐために使われるのが「エアマット」と呼ばれるマットです。エアマットは、空気を使って定期的に膨らんだり縮んだりすることで、体に掛かる圧力を分散させ、床ずれを防ぎます。体の麻痺が重い人や意識がない人、寝たきりになっている人によく使われます。エアマットには、空気入れで自動的に空気を送り込み、空気が入った部分を膨らませたり縮ませたりする種類と、空気入れが付いていない種類があります。

床ずれとは

床ずれ、正式には褥瘡(じょくそう)と呼ばれるこの症状は、長時間にわたり同じ体勢を続けることで発生します。特に寝たきりの方の場合、自力で体勢を変えることが難しいため、体重によって特定の部位が圧迫され続け、血流が阻害されます。血流が悪くなると、皮膚や皮下組織への酸素供給や栄養補給が滞り、最終的には組織が壊死に至ります。

褥瘡は、骨が突出している部分にできやすいという特徴があります。具体的には、かかと、仙骨(尾てい骨の上)、くるぶし、ひじ、肩甲骨などが代表的な発生部位です。これらの部位は、皮膚の下にある骨との間にクッションとなる組織が薄いため、圧迫の影響を受けやすいのです。初期症状としては、皮膚の赤みやしこりが見られます。放置すると、皮膚が紫色に変色したり、水ぶくれができたり、潰瘍化することもあります。重症化すると、感染症を引き起こし、発熱や敗血症などの全身症状が現れることもあります。最悪の場合、生命に関わる危険性もあるため、早期発見と適切な対処が不可欠です。

褥瘡の予防には、体位変換が非常に重要です。2時間ごとに体勢を変えることで、圧迫を分散し、血流を維持することができます。また、栄養状態の改善も重要です。皮膚や組織の健康を保つためには、バランスの取れた食事を摂り、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどを十分に摂取する必要があります。さらに、清潔な状態を保つことも大切です。皮膚を清潔にし、乾燥を防ぐことで、褥瘡のリスクを軽減できます。日々のスキンケアや適切な保湿も効果的です。褥瘡の予防と早期発見には、家族や介護者の注意深い観察と適切なケアが欠かせません。少しでも異変に気づいたら、すぐに医療機関に相談することが大切です。

エアマットの効果

寝たきりや体の動きが制限されている方にとって、床ずれは大きな心配事です。床ずれは、体の特定の部位に継続的な圧力がかかることで血行が悪くなり、皮膚や組織が損傷してしまう状態です。それを防ぐために有効な手段の一つがエアマットの使用です。エアマットは、空気で膨らませたマットレスで、体と寝具の間の圧力を分散させることで、血行不良による床ずれの発生を予防します。

エアマットの効果を詳しく見ていきましょう。まず、エアマットは体の凹凸に沿って変形するため、体圧が一点に集中するのを防ぎます。特に骨の突出している部分、例えば、かかと、おしり、ひじなどは床ずれができやすい箇所ですが、エアマットを使うことでこれらの部分への負担を軽減することができます。また、エアマットの種類によっては、マット内の空気が定期的に移動することで、同じ体勢を続けることによる血行不良を予防する効果もあります。これは、まるで人が寝返りを打つのと似た効果を生み出し、床ずれのリスクをさらに低減します。

しかし、エアマットだけで床ずれを完全に防げるわけではありません。エアマットはあくまでも床ずれ予防策の一部であり、定期的な体位変換や、皮膚の清潔を保つスキンケア、栄養状態の管理などと組み合わせて使用することが重要です。

さらに、エアマットの種類も様々です。体の状態や床ずれのリスクの程度に合わせて、適切なタイプのエアマットを選ぶ必要があります。例えば、床ずれのリスクが低い方には、シンプルな構造で安価なマットレスで十分かもしれません。しかし、既に床ずれができてしまっている方や、リスクが高い方の場合には、より高度な機能を持つ、体圧分散性に優れたマットレスが必要となるでしょう。介護する方にとって、利用者の状態を正しく把握し、適切なエアマットを選び、正しく使用する方法を学ぶことは非常に大切です。エアマットの効果を最大限に引き出し、快適で安全な療養生活を送れるように、しっかりと理解を深めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 床ずれの発生原因 | 体の特定の部位への継続的な圧迫による血行不良 |

| エアマットの効果 |

|

| エアマットの注意点 |

|

| エアマットの種類 |

|

エアマットの種類

床ずれを防ぎ、寝たきりの方の体の負担を軽くするために、介護の現場でよく使われるのがエアマットです。エアマットには大きく分けて二つの種類があります。一つは「圧切り替え型」です。このタイプのエアマットは、内蔵された電動の空気入れによって、マットの中の空気の圧力を一定時間ごとに自動で変えます。たとえば、一部分を膨らませた状態と、その部分をへこませた状態を交互に繰り返すことで、体が同じ場所に圧迫され続けることを防ぎ、血の流れをよくする効果があります。血の流れがよくなることで、床ずれができるのを防ぐことができるのです。圧切り替え型のエアマットは、床ずれの予防効果が高い反面、空気入れの作動音が気になる場合もあるため、使う人の状態や環境に合わせて選ぶことが大切です。

もう一つは「静止型」です。このタイプのエアマットは、空気入れを使いません。マットの中に空気を均一に入れ、常に一定の圧力を保つ仕組みです。静止型は圧切り替え型のように空気の出し入れによる刺激がないため、静かで安らぎやすいのが特徴です。また、価格も比較的安価で、扱いやすいという利点もあります。ただし、体圧を分散させる効果は圧切り替え型に比べると劣るため、床ずれの予防効果はやや低くなります。

どちらの種類のエアマットにもそれぞれに長所と短所があります。そのため、使う人の体の状態や、介護する側の状況などをよく考えて、最適なエアマットを選ぶことが重要です。専門家や医師、看護師などに相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。マットの素材や大きさなども考慮しながら、より快適で安全な介護生活を送れるよう、しっかりと選んでいきましょう。

| 種類 | 仕組み | 効果 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|---|

| 圧切り替え型 | 電動空気入れでマット内の空気圧を一定時間ごとに自動で変化 | 体への圧迫を分散し、血流を良くすることで床ずれを予防 | 床ずれ予防効果が高い | 空気入れの作動音が気になる場合がある |

| 静止型 | 空気入れを使わず、マット内に均一に空気を入れ一定の圧力を保持 | 体圧分散効果あり(圧切り替え型より劣る) | 静かで安らぎやすい、価格が比較的安価、扱いやすい | 体圧分散効果は圧切り替え型より劣る |

エアマットの選び方

寝たきりや体の動きが不自由な方のために、床ずれを予防し、快適な寝心地を提供するエアマット。その種類は豊富で、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。エアマット選びで失敗しないためには、いくつかの大切なポイントを押さえる必要があります。まず第一に利用する方の体格です。体重や身長に合ったマットレスを選ぶことで、効果的に体圧を分散し、床ずれの発生リスクを軽減することができます。小さすぎると体がはみ出してしまい、大きすぎるとマットレスの機能が十分に発揮されません。

次に床ずれの危険度も重要な要素です。すでに床ずれがある方や、発症リスクが高い方の場合、より高度な体圧分散機能を持つマットレスを選ぶ必要があります。例えば、細かい空気の部屋が体の動きに合わせて変化するマットレスや、ポンプで常に空気を送って皮膚への圧迫を最小限にするマットレスなどがあります。床ずれの予防には、定期的に体位を変えることも重要ですので、介護する方の負担軽減も考慮に入れ、マットレスの種類を選びましょう。

介護をする環境も忘れてはいけません。マットレスを置く部屋の広さやベッドのサイズ、電源の有無などを確認しましょう。また、マットレスのお手入れのしやすさも大切です。防水加工がされているか、カバーが取り外して洗濯できるかなど、清潔に保てるマットレスを選ぶことで、衛生的な環境を維持することができます。

費用も重要な検討事項です。様々な機能を持つエアマットレスは、価格も大きく異なります。予算に合わせて、必要な機能を備えたマットレスを選ぶようにしましょう。これらのポイントを踏まえ、ご本人やご家族、そして介護に携わる方にとって最適なエアマット選びを専門家と相談しながら進めることで、より安心で快適な生活を送ることができます。焦らずじっくりと検討し、最適な一品を見つけてください。

| エアマット選びのポイント | 詳細 |

|---|---|

| 利用する方の体格 | 体重や身長に合ったマットレスを選ぶことで、効果的に体圧を分散し、床ずれの発生リスクを軽減。 |

| 床ずれの危険度 | すでに床ずれがある方や、発症リスクが高い方の場合、より高度な体圧分散機能を持つマットレスを選ぶ。 |

| 介護をする環境 | マットレスを置く部屋の広さやベッドのサイズ、電源の有無などを確認。 |

| お手入れのしやすさ | 防水加工、カバーの取り外しやすさなど、清潔に保てるマットレスを選ぶ。 |

| 費用 | 予算に合わせて、必要な機能を備えたマットレスを選ぶ。 |

| 専門家との相談 | 専門家と相談しながら最適なエアマット選びを進める。 |

エアマットの注意点

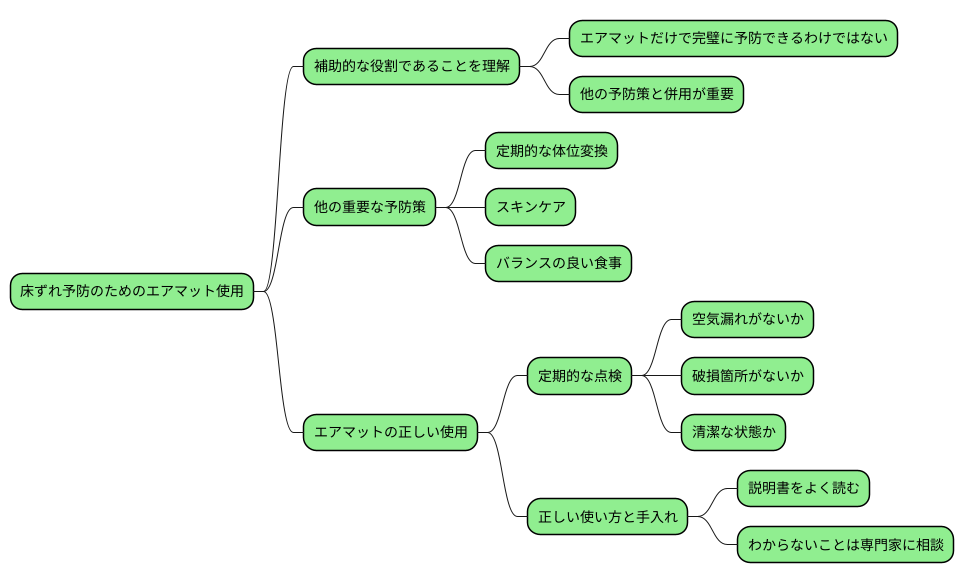

床ずれを防ぐためにエアマットを使う時の注意点について説明します。エアマットは、床ずれを予防する上で補助的な役割を果たすものです。エアマットを使っていれば床ずれが絶対にできないというわけではなく、他の予防策と一緒に使うことがとても大切です。

定期的に体の向きを変えること、お肌のケアをすること、そしてバランスの良い食事を摂ることは、床ずれを防ぐ上で欠かせません。これらのケアとエアマットを組み合わせて使うことで、より効果的に床ずれを予防することができます。

また、エアマットを正しく使うことも重要です。エアマットに空気が漏れていないか、破損している場所はないか、いつも清潔に保たれているかなどを定期的に確認しましょう。エアマットが汚れていたり、破損していると、そこから細菌が入り込み、床ずれが悪化してしまう可能性があります。また、空気が漏れていると、体がマットに沈み込み、床ずれの原因となる圧迫がかかりやすくなります。

正しい使い方やお手入れの方法をよく理解せずにエアマットを使うと、かえって床ずれのリスクを高めてしまうかもしれません。ですから、説明書をよく読んで、正しく使いましょう。もし使い方がわからない場合は、専門の人に相談するのも良いでしょう。

エアマットは、適切に使えば床ずれ予防に役立つ便利な道具です。日頃から点検とお手入れをしっかり行い、他の予防策と併用することで、床ずれのない快適な生活を送る助けとなるでしょう。

まとめ

寝たきりの方にとって、床ずれは大きな問題であり、予防することが最も大切です。一度できてしまうと、治るまで時間がかかり、痛みを伴うだけでなく、日常生活にも大きな支障をきたします。床ずれは、長時間の圧迫によって血流が滞り、皮膚や組織が損傷することで発生します。そのため、圧迫を軽減することが予防の鍵となります。

エアマットは、床ずれ予防に効果的な方法の一つです。空気の力で体を支えることで、特定の部位への圧力を分散し、血流の悪化を防ぎます。しかし、エアマットにも様々な種類があり、利用者の状態に合ったものを選ぶことが重要です。例えば、痩せている方には、体圧分散性に優れたウレタンマットと組み合わせたものが適していますし、体重のある方には、空気圧を調整できるものが適しています。また、体位変換が難しい方には、自動で体位を変換してくれる機能が付いたものもあります。医師や看護師、介護の専門家に相談し、最適なエアマットを選びましょう。

エアマットを使用するだけでなく、他の予防策と組み合わせることで、より効果的に床ずれを防ぐことができます。例えば、2時間ごとの体位変換は、圧迫を分散する上で非常に重要です。また、皮膚を清潔に保ち、保湿することも大切です。乾燥した皮膚は傷つきやすいため、適切なスキンケアを行いましょう。栄養状態も床ずれの発生に大きく関わっています。バランスの良い食事を摂り、必要な栄養をしっかりと補給することで、皮膚の健康を維持し、床ずれを防ぐことができます。

日々の観察も非常に重要です。皮膚の色や状態をこまめにチェックし、床ずれの兆候がないか確認しましょう。少しでも異変に気付いたら、すぐに医師や看護師、介護の専門家に相談することが大切です。床ずれの予防は、継続的なケアによって実現します。家族や介護者が協力し、適切なケアを続けることで、寝たきりの方の生活の質を高め、快適な日々を送れるようにサポートしましょう。何か不安なことがあれば、一人で抱え込まず、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

| 床ずれ予防の重要性 | 具体的な対策 | その他 |

|---|---|---|

| 寝たきりでは床ずれは大きな問題であり、予防が最も重要。一度できると治癒に時間がかかり、痛みや日常生活への支障をきたす。 |

|

|