要介護度で変わる介護サービス

介護を学びたい

先生、「要介護状態区分」って、よく聞くんですけど、何のことかよくわからないんです。教えてください。

介護の研究家

そうだね。「要介護状態区分」は、介護が必要な度合いを表すランク付けのことだよ。介護保険のサービスを受ける時に、どのくらいのサービスが必要かを判断するために使われるんだ。

介護を学びたい

ランク付け…ですか?具体的にはどんな風に分けられているんですか?

介護の研究家

「要支援1」「要支援2」から始まり、「要介護1」から「要介護5」まであるんだ。数字が大きくなるほど、介護が必要な度合いが高くなるんだよ。要介護度っていう風に呼ばれることもあるね。

要介護状態区分とは。

『要介護状態区分』とは、介護保険を使う際に、どのくらい介護が必要なのかを表すランクのことです。要介護1から要介護5まであり、数字が大きくなるほど、介護の必要性が高くなります。一般的には要介護度とも言われています。

要介護度とは

要介護度とは、介護を必要とする方の状態を客観的に示すものです。介護保険制度では、この要介護度に基づいて、利用できるサービスの種類や量が決められます。要介護度は、日常生活における自立の度合いを測ることで決定され、「要支援1と2」、「要介護1から5」までの七段階に分けられます。数字が上がるほど、日常生活での支えが必要な状態であることを示しています。

まず、「要支援1と2」は、比較的軽い状態です。身の回りのことを一人で行うのが少し難しくなってきた方が対象となり、自立した生活を送れるように支援するためのサービスが受けられます。例えば、掃除や洗濯、買い物などの家事のサポートや、運動機能の維持・向上のためのリハビリテーションなどが挙げられます。

次に、「要介護1から5」は、日常生活でより多くの介助が必要な状態です。食事、入浴、排泄といった基本的な動作で介助が必要となる場合が多く、要介護度が高くなるほど、その必要性も高まります。要介護1では、週に数回の訪問介護サービスの利用が考えられますが、要介護5では、常に介護が必要な状態であるため、施設への入所や24時間体制の在宅介護サービスの利用が必要となるケースもあります。

要介護度は、状態の変化に合わせて見直されます。定期的に行われる審査や、状態が著しく変化した場合の申請によって、要介護度が変更されることがあります。これは、常にその方に必要な適切なサービスを提供できるようにするための仕組みです。このように、要介護度は、介護が必要な方にとって、必要なサービスを受け、安心して生活を送るための重要な指標となっています。

| 区分 | 状態 | サービス例 |

|---|---|---|

| 要支援1・2 | 身の回りのことを一人で行うのが少し難しくなってきた状態 | 家事サポート、リハビリテーション |

| 要介護1~5 | 食事、入浴、排泄といった基本的な動作で介助が必要な状態 数字が上がるほど、日常生活での支えが必要な状態 |

要介護1: 週に数回の訪問介護サービス 要介護5: 施設入所や24時間体制の在宅介護サービス |

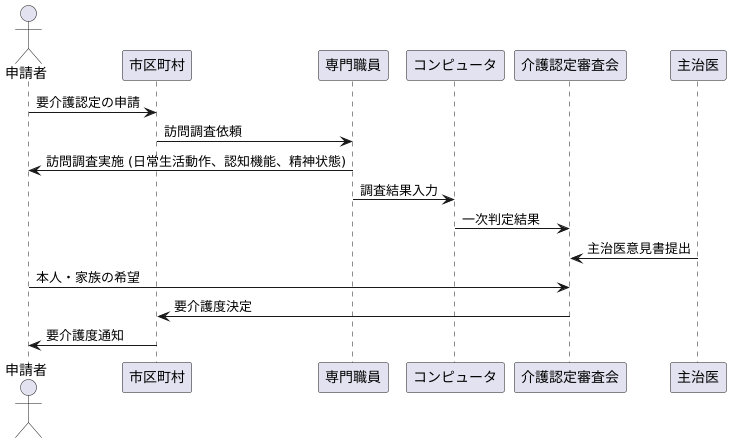

要介護度の判定方法

要介護度の判定は、住んでいる市区町村が行う要介護認定に基づいて行われます。介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要なのかを判断する大切な手続きです。認定を受けるには、まず市区町村の窓口へ申請に行きましょう。申請書に必要な情報を記入し、提出することで手続きが始まります。

申請後、市区町村から派遣された専門の職員が自宅を訪問し、調査を行います。この訪問調査では、日常生活における基本的な動作がどのくらいできるのかを調べます。具体的には、食事は自分で食べられるか、箸やスプーンを使えるか、入浴は一人で行えるか、洗髪や体を洗う動作はできるか、トイレに行って排泄の処理は一人でできるか、着替えや歯磨きなどの動作はできるかなどを確認します。また、認知機能の確認も行います。日付や場所がわかるか、簡単な計算ができるか、人の名前を覚えているかなどを質問します。さらに、精神状態についても確認します。落ち着いているか、不安や落ち込みがないかなどを観察します。

これらの情報はコンピューターに入力され、一次判定が行われます。コンピューターによる客観的な判定を行うことで、より公平な評価が可能となります。一次判定の結果をもとに、保健、医療、福祉の専門家が集まる介護認定審査会で二次判定を行います。審査会では、一次判定の結果に加えて、主治医が作成した意見書の内容も参考にされます。かかりつけのお医者さんが、日頃の健康状態や持病などを考慮して作成した意見書は、重要な資料となります。さらに、本人や家族の希望も考慮されます。介護を受ける本人がどのような生活を望んでいるのか、家族はどのような支援を必要としているのか、といった希望を伝えることで、より適切な介護サービスを受けることができます。このように、様々な角度から情報を集め、多角的な視点から総合的に判断することで、その人に合った適切な要介護度を決定することができます。

サービス内容の違い

介護が必要な状態になった時、どの様なサービスを受けられるのか、利用できる金額はどのくらいなのかは、介護を必要とする度合いによって変わってきます。この度合いを示すのが要介護度で、要支援1と2、そして要介護1から5までの段階に分けられています。

まず、要支援1と2に該当する方は、介護を予防するためのサービスが中心となります。例えば、体の動かしやすさを保つための運動や、バランスの良い食事で健康を維持するための栄養指導といった活動を通して、今の状態をより良く保ち、介護が必要にならないように支援していきます。

要介護1と認定された方は、自宅で生活するための手助けを受けられます。例えば、家事の手伝いをしてくれる訪問介護や、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどに参加できる通所介護といったサービスがあります。ただし、利用できる回数や時間には限りがありますので、状態に合わせて上手に利用することが大切です。

要介護度が2以上に上がると、利用できるサービスの種類が増え、利用できる金額も増えていきます。要介護3以上になると、特別養護老人ホームなどの施設に入所することも可能になります。このように、その方の状態に合わせて、様々なサービスを組み合わせて利用することで、最適なケアを受けることができます。

これらのサービスを適切に利用するために、ケアマネジャーと呼ばれる専門家がいます。ケアマネジャーは、利用者の方の状態や希望を丁寧に聞き取り、適切なケアプランを作成します。また、サービスを提供する事業者との連絡や調整も行い、利用者の方が安心してサービスを受けられるようにサポートします。ケアマネジャーは、介護が必要な方にとって心強い味方であり、安心して生活を送るために欠かせない存在です。

| 要介護度 | サービス内容 | 利用制限 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 要支援1・2 | 介護予防サービス(運動、栄養指導など) | – | 今の状態を維持、悪化を防ぐ |

| 要介護1 | 訪問介護、通所介護など | 回数・時間に制限あり | 自宅での生活支援 |

| 要介護2以上 | サービスの種類・利用金額が増加 | – | – |

| 要介護3以上 | 施設入所(特別養護老人ホームなど)が可能 | – | – |

ケアマネジャー:

利用者の状態や希望を聞き取り、ケアプランを作成。サービス事業者との連絡・調整を行い、利用者をサポート。

更新手続きの重要性

要介護認定は、有効期限付きであることをご存知でしょうか。その期間は限られており、定期的な更新手続きが不可欠です。更新手続きを怠ると、介護サービスの利用が継続できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

更新手続きは、認定の有効期限が満了する2か月前頃から始まります。市区町村の担当者から案内が届きますので、確認しましょう。手続きの流れは、初めて認定を受ける時とほぼ同じです。まず、認定調査員による訪問調査が行われ、現在の心身の状態や日常生活の状況などが詳しく調べられます。また、主治医による意見書の提出も必要です。これらの情報をもとに、介護が必要な状態かどうか、どの程度の介護が必要なのかが判断されます。

現在の状態が以前と変わっている場合、要介護度が変更されることがあります。日常生活動作がスムーズになり、状態が良くなったと判断されれば、要介護度が軽くなる、あるいは認定そのものが取り消されることもあります。反対に、病状の悪化や新たな病気の発症などで状態が悪くなっていれば、要介護度が重くなることもあります。

更新手続きは、ご自身に合った適切な介護サービスを受けるためにとても大切です。介護の必要度合いに変化があった場合、更新手続きを行うことで、その変化に合わせたサービス内容に見直すことができるからです。例えば、要介護度が重くなった場合には、より手厚いサービスを利用できるようになります。また、更新手続きは、ご自身の状態を改めて確認する良い機会でもあります。ご自身の状態を正しく理解することで、どのようなサービスが必要なのかを明確にすることができ、より充実した生活を送ることに繋がります。日々の生活の中で、少しでも不安を感じることがあれば、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要介護認定の有効期限 | 有効期限付きであり、定期的な更新手続きが必要 |

| 更新手続きの時期 | 有効期限の2か月前頃から開始 |

| 更新手続きの流れ | 市区町村からの案内 → 認定調査員による訪問調査 → 主治医による意見書提出 → 介護度の判定 |

| 要介護度の変更 | 現在の状態に応じて要介護度が変更される可能性あり(軽くなる、重くなる、取り消される) |

| 更新手続きの重要性 | 適切な介護サービスを受けるため、状態の変化に合わせたサービス内容に見直すために必要 |

| その他 | 自身の状態確認の機会、不安があれば地域包括支援センター等へ相談 |

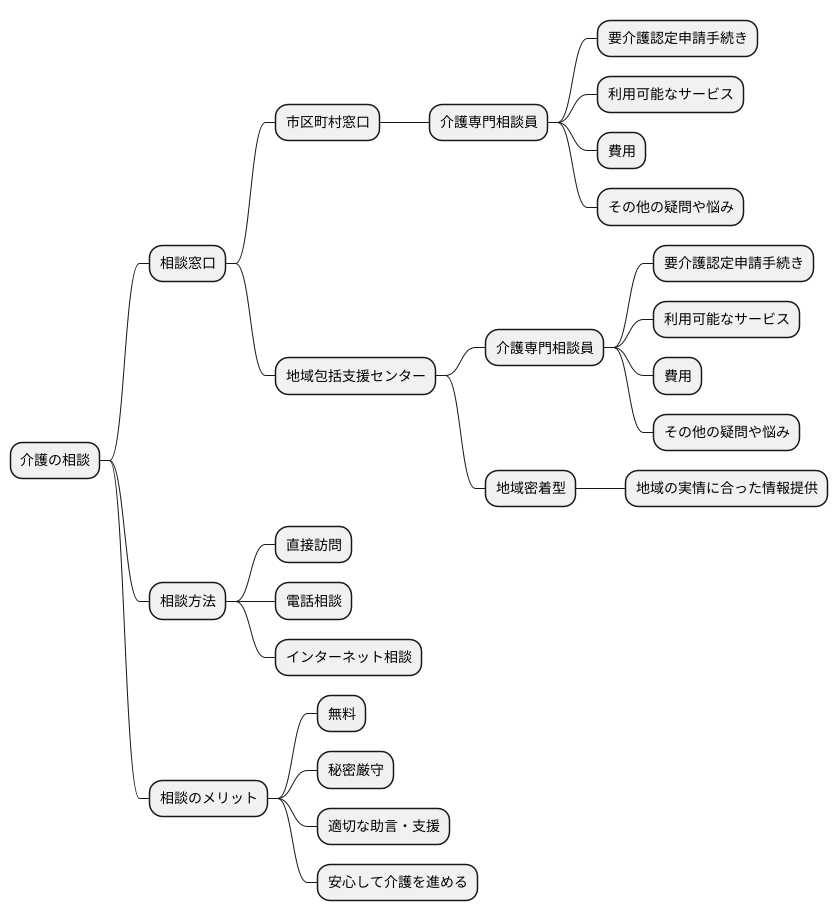

相談窓口の活用

介護が必要になった時、どこに相談すればいいのか、どんなサービスを受けられるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、様々な疑問や不安が生じるものです。そのような時は、一人で悩まずに、まずは相談窓口を活用してみましょう。

お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターには、介護の専門相談員がいます。相談員は、要介護認定の申請手続きから、利用できる介護サービスの内容、費用、その他介護に関する様々な疑問や悩みに対して、丁寧に説明や助言をしてくれます。例えば、介護保険の申請方法が分からない場合、相談員が必要な書類や手続きの流れを分かりやすく教えてくれます。また、自宅での介護に疲れてしまった場合、利用できるサービスや施設の情報、介護負担を軽減するための具体的な方法などを提案してくれます。

これらの相談は全て無料で、相談内容に関する秘密は守られますので、安心して利用できます。相談する際に、現在の状況や困っていることなどを具体的に伝えることで、より適切な助言や支援を受けることができます。

窓口へ直接行く時間がないという方のために、電話やインターネットで相談できる窓口も用意されています。それぞれの窓口の連絡先や受付時間は、市区町村のホームページなどで確認できます。また、地域包括支援センターは、それぞれの地域に密着して活動しているため、地域の実情に合った情報や支援を提供してくれます。電話相談の場合は、あらかじめ相談したい内容をメモしておくと、スムーズに相談を進めることができます。

介護に関する情報は複雑で分かりにくいことも多いですが、相談窓口を積極的に活用することで、必要な情報を得て、安心して介護を進めていくことができます。一人で抱え込まず、気軽に相談してみましょう。