要介護状態とは何か?

介護を学びたい

先生、「要介護状態」って、よく聞く言葉だけど、具体的にどういう状態のことを指すんですか?

介護の研究家

そうだね。「要介護状態」とは、簡単に言うと、日常生活を送る上で、人の助けが必要な状態のことだよ。食事、入浴、トイレ、着替えなど、基本的な動作が一人では難しい状態が6か月以上続くと、「要介護状態」と認められる可能性があるんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、ただ単に人の助けが必要なだけじゃなくて、6か月以上続かないといけないんですね。どれくらい助けが必要なのかも基準があるんですか?

介護の研究家

その通り。助けが必要な度合いによって、「要介護1」から「要介護5」までの5段階に分けられているんだ。数字が大きくなるほど、介護が必要な度合いが高くなるんだよ。要介護状態かどうかを判断してもらうには、市区町村に申請が必要で、専門家による調査や医師の意見書をもとに審査されるんだよ。

要介護状態とは。

『要介護状態』とは、介護保険の仕組みの中で決められた、介護の必要度が高い状態のことです。介護が必要な状態には段階があり、『要支援状態』よりも介護の必要度が高い『要介護1』から『要介護5』までの5段階を『要介護状態』と言います。

体が不自由だったり、心の病気を抱えていたりすることで、普段の生活でご飯を食べたり、服を着替えたりといった基本的な動作をするのに、周りの人の助けが必要な状態が6か月以上続いている場合も『要介護状態』です。

65歳以上の介護保険に入っている人が『要介護状態』と認められるには、まず市区町村に申請する必要があります。その後、ケアマネージャーと呼ばれる介護の専門家が状況を調べ、担当のお医者さんの意見も合わせて、どのくらいの介護が必要かを決める審査会で、最終的に介護の必要度が決められます。

要介護状態の定義

人が年を重ねたり、病気やけがをしたりすることで、日常生活を送るのに支えが必要になることがあります。この状態が6か月以上続くと、要介護状態と認められる場合があります。

要介護状態とは、簡単に言うと、一人で普段の生活を送るのが難しくなった状態のことです。例えば、ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、トイレに行ったりといった基本的な動作でさえ、誰かの手伝いが必要になります。

体の機能が衰えたり、心の病気を患ったりすることで、このような状態になることがあります。また、けがが原因となる場合もあります。

要介護状態には段階があり、要介護1から要介護5までの5段階に分かれています。状態が軽い場合は要介護1、重い場合は要介護5と判断され、どの段階になるかによって受けられる介護サービスの種類や量が変わってきます。

要介護と認められると、介護保険のサービスを受けられます。自宅で介護を受けたり、介護施設に入ったりと、さまざまなサービスから自分に合ったものを選ぶことができます。

サービスを受けるには、住んでいる市区町村に申請し、審査を受ける必要があります。この審査によって要介護の段階が決まります。

要介護の認定を受けることは、介護が必要な状態であることを客観的に証明するものであり、自分に合った支えを受けるためにとても重要です。家族など介護をする人にとっても、介護の負担を軽くするための助けとなるため、なくてはならないものです。

要介護状態は人それぞれです。状態や程度も違いますので、それぞれに合った丁寧な介護が必要です。適切な介護を受けることで、生活の質を保ち、できる限り自分の力で生活していくことができるようになります。

| 要介護状態とは | 日常生活を送るのに支えが必要な状態(6ヶ月以上続く) |

|---|---|

| 原因 | 体の機能の衰え、心の病気、けが |

| 段階 | 要介護1~5(軽い→重い) |

| サービス | 介護保険サービス(自宅介護、介護施設など) 種類・量は要介護度に依存 |

| 認定方法 | 市区町村に申請・審査 |

| 重要性 |

|

| 介護のポイント | 個別の状態に合わせた丁寧な介護 |

| 目的 | 生活の質の維持、自立支援 |

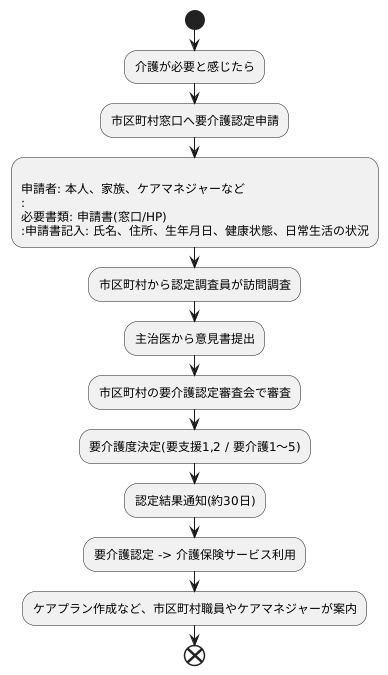

要介護認定の申請手順

介護が必要になったと感じたら、まずはお住まいの市区町村の窓口へ要介護認定の申請を行いましょう。申請は本人だけでなく、家族やケアマネジャーなど、代理の方でも行うことができます。

申請には、所定の申請書が必要です。この申請書は、市区町村の窓口でもらうことができますし、各自治体のホームページからダウンロードすることも可能です。申請書には、氏名、住所、生年月日などの基本情報の他に、現在の健康状態や日常生活でどのようなことに困っているのかを具体的に記入します。食事や入浴、着替え、トイレといった日常生活動作の状況や、物忘れの有無、認知症の疑いなど、ありのままを詳しく伝えることが大切です。

申請書を提出すると、市区町村から認定調査員が自宅などを訪問し、面接による調査が行われます。この調査では、申請書に記載した内容についてより詳しく聞かれるほか、実際に日常生活動作を行う様子を見せてもらうこともあります。調査に協力することで、より正確な状態を把握してもらうことができます。

認定調査員による訪問調査と並行して、主治医からも意見書を提出してもらいます。これは、医学的な見地から要介護状態の程度を評価してもらうためです。日常生活の様子だけでなく、病状なども考慮に入れ、総合的に判断されます。

これらの情報をもとに、市区町村の要介護認定審査会で審査が行われ、要介護度が決定されます。要介護度は、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分されます。どの段階に該当するかによって、利用できる介護サービスの種類や限度額が変わってきます。

認定結果は、申請からおおむね30日程度で通知されます。要介護と認定された場合は、介護保険サービスを利用できるようになります。ケアプランの作成など、その後の手続きについても、市区町村の職員やケアマネジャーが丁寧に案内してくれますので、ご安心ください。

要介護状態と要支援状態の違い

要介護状態と要支援状態は、どちらも介護を必要とする状態ですが、その必要とする度合いに違いがあります。どちらも介護保険制度に基づいて認定されますが、利用できるサービスの種類や量、費用負担などが異なります。

要介護状態とは、食事、入浴、排泄といった日常生活を送る上で基本的な動作に、常時誰かの助けが必要な状態を指します。要介護度は、要介護1から要介護5までの5段階に分けられており、数字が大きくなるほど介護の必要度合いが高くなります。たとえば、要介護1の人は、杖や歩行器などを使って一人で歩行することができる場合もありますが、要介護5の人は、寝たきり状態であったり、意思疎通が困難な場合もあります。要介護状態の人は、訪問介護や通所介護、施設への入所といった幅広い介護サービスを利用することができます。

一方、要支援状態とは、日常生活動作を行う際に、何らかの支援が必要なものの、要介護状態ほど重度ではない状態です。要支援状態は、要支援1と要支援2の2段階に分けられており、要支援2の方がより支援の必要度合いが高いとされます。要支援状態の人は、要介護状態への移行を予防することを主な目的として、運動機能の向上のためのリハビリテーションや、栄養状態の改善のための食事指導、生活環境の調整といったサービスを受けることができます。要支援状態の認定を受けた場合でも、介護保険サービスを利用することは可能ですが、利用できるサービスの種類や回数には制限があります。

このように、要介護状態と要支援状態は、介護の必要度と利用できるサービスの内容に違いがあります。どちらの状態に該当するかは、市区町村が行う認定調査の結果を基に、一次判定と二次判定を経て決定されます。介護が必要だと感じたら、まずは市区町村の窓口に相談してみましょう。

| 項目 | 要介護状態 | 要支援状態 |

|---|---|---|

| 定義 | 日常生活の基本動作に常時誰かの助けが必要な状態 | 日常生活動作を行う際に何らかの支援が必要だが、要介護状態ほど重度ではない状態 |

| 度合い | 要介護1~5(数字が大きいほど重度) | 要支援1~2(数字が大きいほど重度) |

| 例 | 要介護1:杖や歩行器などを使って一人で歩行することができる場合もある 要介護5:寝たきり状態、意思疎通が困難な場合もある |

– |

| サービス内容 | 訪問介護、通所介護、施設入所など幅広いサービス | 要介護状態への移行予防を目的としたリハビリテーション、食事指導、生活環境調整など。利用できるサービスの種類や回数に制限あり |

| 認定 | 市区町村の認定調査による | 市区町村の認定調査による |

ケアマネージャーの役割

在宅介護を必要とする方やそのご家族にとって、心強い存在となるのがケアマネジャーです。ケアマネジャーは、介護支援専門員とも呼ばれ、介護を必要とする方の状況やご希望に合わせて、適切な介護サービス計画、いわゆるケアプランを作成する専門家です。ケアマネジャーは、介護保険制度の中で重要な役割を担っており、介護が必要な状態になったときから、様々な場面でサポートを提供します。

まず、介護が必要かもしれないと感じた時、ケアマネジャーに相談することで、要介護認定の申請手続きからサポートを受けることができます。ケアマネジャーは、ご本人やご家族の状況を詳しく聞き取り、どのくらいの介護が必要なのかを判断するための申請手続きを支援します。

次に、要介護認定の結果が出たら、ケアマネジャーはご本人やご家族の希望を丁寧に聞き取り、どのようなサービスが必要なのか、どのくらいの頻度で利用したいのかなどを一緒に考えます。そして、これらの情報を元に、ケアプランと呼ばれる介護サービス計画書を作成します。ケアプランには、利用するサービスの内容、回数、費用などが具体的に記載されます。もちろん、ケアプランの内容はご本人やご家族の同意を得た上で決定されますのでご安心ください。

ケアプラン作成後も、ケアマネジャーの仕事は続きます。ケアプランに基づき、実際にサービスを提供する事業者との連絡や調整を行い、サービスが滞りなく提供されるように橋渡し役を担います。また、定期的にご自宅を訪問し、ご本人の状況やサービスの利用状況を確認します。状況に応じて、ケアプランの内容を見直し、必要であれば修正も行います。

ケアマネジャーは、介護を必要とする方やそのご家族が安心して在宅生活を送れるよう、様々な面からサポートする、頼りになる存在です。質の高い介護サービスを受けるためには、ケアマネジャーと信頼関係を築き、日頃から相談することが大切です。

| ケアマネジャーの役割 | 詳細 |

|---|---|

| 相談・要介護認定申請支援 | 介護が必要かもしれないと感じた時、相談に乗り、要介護認定の申請手続きをサポート |

| ケアプラン作成 | 要介護認定後、本人や家族の希望を聞き取り、必要なサービス内容・頻度などを考慮し、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成 |

| サービス事業者との連絡調整 | ケアプランに基づき、サービス提供事業者との連絡・調整を行い、サービス提供を円滑に進める |

| 状況確認とケアプラン見直し | 定期的な訪問で状況やサービス利用状況を確認し、必要に応じてケアプランを見直し・修正 |

まとめ

人が年を重ねたり、病気になったりすることで、日常生活を送る上で、一人で様々な行動をすることが難しくなることがあります。このような状態を要介護状態といいます。具体的には、食事、入浴、排泄といった基本的な動作において、誰かの助けが必要な状態です。さらに、このような状態が6か月以上続くと、要介護状態と認定されることがあります。

要介護状態には、要介護1から要介護5までの5段階の区分があり、数字が大きいほど、介護の必要性が高いことを示します。要介護1は、比較的軽い状態であり、一部の動作に支援が必要な状態です。一方、要介護5は、常に介護が必要な状態であり、日常生活のほとんどの場面で介助が必要です。

では、どのようにして要介護状態と認定されるのでしょうか。まず、住んでいる市区町村の窓口に申請する必要があります。その後、介護の専門家による認定調査が行われ、日常生活動作の状況などが確認されます。同時に、主治医の意見書も必要となります。これらの情報をもとに、要介護認定審査会という組織が審査を行い、どの段階の要介護状態に該当するのかを決定します。

要介護状態と認定されると、介護保険サービスを利用できるようになります。在宅で介護を受けたい場合は、訪問介護や訪問入浴といったサービスがあります。施設に入所して介護を受けたい場合は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった選択肢があります。自分に合ったサービスを選ぶために、ケアマネージャーと呼ばれる専門家がサポートしてくれます。ケアマネージャーは、要介護者やその家族の相談に乗り、ケアプランと呼ばれる介護計画を作成します。また、様々なサービスを提供する事業者との連絡調整も行い、要介護者が適切なサービスを受けられるよう支援します。

要介護状態になることは、決して恥ずかしいことではありません。年齢を重ねる中で、誰にでも起こりうることです。大切なのは、一人で悩まずに、周りの人に相談することです。困ったときは、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。適切な支援を受けることで、生活の質を維持し、充実した毎日を送ることが可能になります。