要介護者とは?その定義と認定について

介護を学びたい

先生、「要介護者」ってどういう人のことを指すのですか?

介護の研究家

簡単に言うと、介護が必要と認められた人のことだよ。65歳以上のお年寄りで、要介護認定を受けた人がほとんどだね。他にも、40歳以上65歳未満でも、特定の病気で介護が必要な人も含まれるよ。

介護を学びたい

特定の病気というと、どんな病気がありますか?

介護の研究家

いろいろあるけど、例えば、がん、認知症、関節の病気などだね。全部で16の病気が決められていて、これらの病気だと若い人でも介護が必要になる場合があるから、「要介護者」に含まれるんだよ。

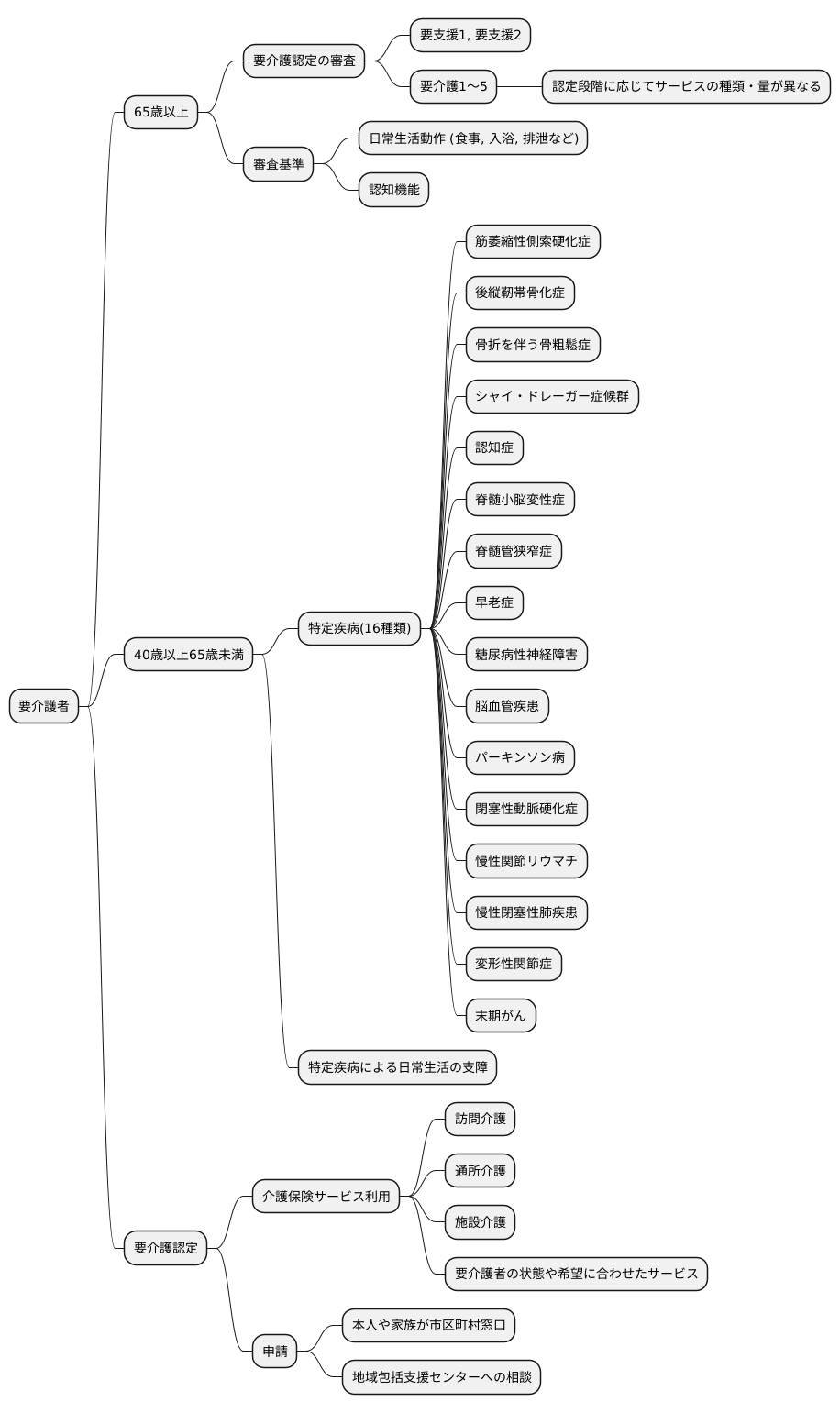

要介護者とは。

『要介護者』とは、介護保険のしくみの中で、65歳以上の高齢者で介護の必要度を調べた結果、要介護1から要介護5までの段階と判断された人、または40歳以上65歳未満の人で特定の病気のために介護が必要な状態にある人のことです。ここでいう特定の病気とは、介護保険の法律で決められた16の病気のことで、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨がもろくなって骨折した骨粗鬆症、シャイ・ドレーガー症候群、認知症、脊髄小脳変性症、脊髄管狭窄症、早老症、糖尿病による神経の病気、脳の血管の病気、パーキンソン病、血管が詰まる閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症、そして末期がんのことです。要介護者と認められて介護保険のサービスを受けるためには、介護認定審査会による公平な審査を受ける必要があります。

要介護者の定義

要介護者とは、日常生活を送る上で人の助けが必要な状態にあると認められた方のことを指します。具体的には、大きく分けて二つのグループに該当します。一つは六十五歳以上の高齢者で、要介護認定の審査を受けて要支援1、要支援2、あるいは要介護1から要介護5までのいずれかの段階に認定された方です。要介護認定の審査では、食事、入浴、排泄といった日常生活の動作や、認知機能など様々な観点から、どの程度の支援が必要かを見極めます。認定された段階に応じて、利用できる介護サービスの種類や量が異なります。

もう一つは四十歳以上六十五歳未満の方で、特定の病気によって介護が必要な状態になった場合です。これらの病気は法律で定められており、十六種類あります。具体的には、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、シャイ・ドレーガー症候群、認知症、脊髄小脳変性症、脊髄管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症、末期がんなどが挙げられます。これらの病気を特定疾病と言い、これらの特定疾病によって日常生活に支障が出ていると認められた場合、加齢によるものとは別に要介護認定を受けることができます。

要介護認定を受けることで、介護保険サービスを利用することが可能になります。介護保険サービスには、訪問介護や通所介護、施設介護など様々な種類があり、要介護者の状態や希望に合わせたサービスを選ぶことができます。要介護認定は、本人や家族が市区町村の窓口に申請することで受けることができます。必要に応じて、地域包括支援センターなどに相談してみるのも良いでしょう。

要介護認定の重要性

要介護認定は、介護が必要になった際に、国が定めた介護保険サービスを受けるための大切な手続きです。この認定を受けることで、訪問介護や通所介護、施設介護といった様々なサービスを利用できるようになり、日常生活の負担を軽くし、より豊かな生活を送ることが可能になります。

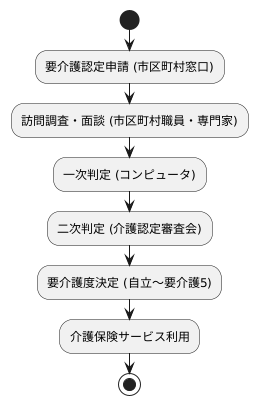

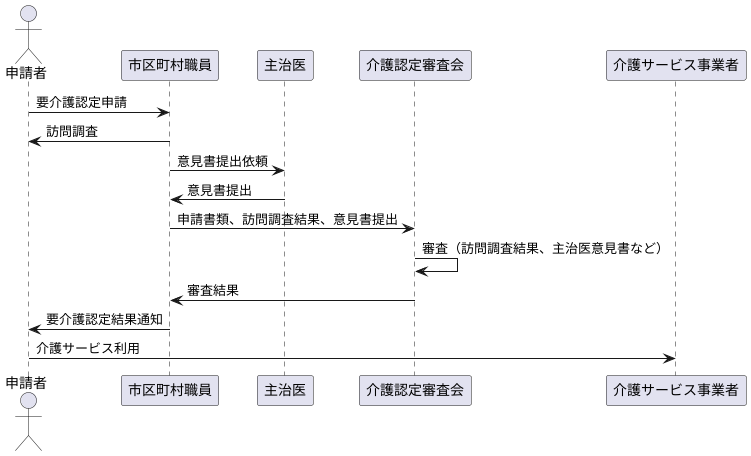

介護保険サービスを受けるには、まず市区町村の窓口に申請を行う必要があります。申請書には、現在の健康状態や日常生活における動作の状況などを記入します。窓口では、申請に必要な書類や手続きについて丁寧に説明を受けることができますので、不明な点があれば遠慮なく相談しましょう。

申請後、市区町村の職員や専門家による訪問調査や面談が行われます。訪問調査では、食事や入浴、着替えといった日常生活動作の状況を確認し、どの程度の介助が必要なのかを評価します。また、面談では、認知機能の状態や病気の有無なども確認されます。これらの調査結果は、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定を経て、最終的な要介護度が決定されます。要介護度は、自立から要介護5までの7段階に分かれており、要介護度が高いほど、利用できるサービスの種類や利用限度額が増えます。

要介護認定を受けることで、ご本人だけでなく、ご家族の負担軽減にも繋がります。介護は肉体的にも精神的にも負担が大きいものです。介護保険サービスを利用することで、ご家族が介護に費やす時間を減らし、休息や自分の時間を持つことができるようになります。また、専門家による適切な介護を受けることで、ご本人の状態の悪化を防ぎ、より長く自宅で生活を送ることができる可能性が高まります。介護が必要だと感じたら、早めに市区町村に相談し、要介護認定を受けることを検討しましょう。一人で悩まず、周りの人に助けを求めることも大切です。

要介護認定の審査方法

要介護認定の審査は、介護を必要とする方の状態を公正に評価し、適切なサービスを提供するために欠かせない手順です。この審査は、都道府県に設置された介護認定審査会という専門機関によって行われます。審査会は、医師、看護師、介護福祉士、保健師、社会福祉士といった医療・福祉の専門家で構成され、多角的な視点から審査を行います。

審査では、まず申請者の日常生活における状況を詳しく把握することが重要になります。そのために、市区町村の職員による訪問調査が行われます。訪問調査では、申請者の心身の状態や日常生活動作の能力、家庭環境、ご家族の状況などについて、聞き取りや観察を通して情報を収集します。具体的には、食事、入浴、排泄、移動といった基本的な動作がどの程度できるのか、また、家事や買い物などの日常生活に必要な活動がどの程度行えるのかなどを確認します。

訪問調査に加えて、主治医による意見書も重要な資料となります。意見書には、申請者の病気や障害の状態、治療の内容、日常生活における注意点などが記載されます。これらの情報は、審査会が申請者の状態を総合的に判断するための重要な手がかりとなります。

介護認定審査会は、訪問調査の結果や主治医の意見書、その他必要な資料をもとに、要介護度を決定します。要介護度は、自立から要介護5までの7段階に区分され、日常生活における支援の必要度を表します。審査は公平性と客観性を重視して行われ、必要に応じて追加の資料提出や再審査などが行われることもあります。

審査結果は、市区町村から申請者に通知されます。要介護認定を受けた方は、認定された要介護度に応じて、介護サービスを利用することができます。利用できるサービスの種類や利用限度額は、要介護度によって異なります。また、認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。

要介護度とサービス内容

要介護認定を受けると、要支援1・2、要介護1~5の7段階に分けられます。この区分は、日常生活を送る上でどれくらいの助けが必要かによって決められます。

要支援1と2は、まだ比較的軽度で、介護が必要というよりは、今後の状態悪化を防ぐための支援が中心です。例えば、運動器の機能向上のための体操教室や、栄養バランスのとれた食事の指導、家事の手伝いなどを受けることができます。これらのサービスを通して、自立した生活をできるだけ長く続けられるようにすることを目指します。

一方、要介護1~5は、すでに日常生活に支障が出ている状態です。要介護度は数字が大きくなるほど、日常生活動作の制限が大きくなり、必要な介護の度合いも高くなります。要介護1では、食事や着替え、入浴などで部分的な介助が必要になる程度ですが、要介護5になると、寝たきり状態であったり、意思疎通が困難な場合もあるため、常時介護が必要になります。

利用できるサービスの種類と利用限度額は、要介護度によって異なります。例えば、要介護1では、自宅にヘルパーが来て家事や身体介護を行う訪問介護や、日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練などを受ける通所介護などが利用できます。要介護度が高くなるにつれて、利用できるサービスの種類が増え、利用限度額も大きくなります。要介護5では、特別養護老人ホームなどの施設に入所し、24時間体制の介護を受けることも可能です。

どのサービスを利用するかは、ご本人やご家族の希望、生活環境、心身の状態などを考慮して、ケアマネジャーと一緒に決めていきます。ケアマネジャーは、介護に関する様々な相談に乗り、適切なサービスが受けられるように支援してくれます。

| 区分 | 状態 | サービスの目的 | サービス例 | 介護の程度 |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1・2 | 比較的軽度 | 状態悪化の予防、自立支援 | 体操教室、栄養指導、家事手伝い | 軽度 |

| 要介護1 | 日常生活に一部支障あり | 日常生活の支援 | 訪問介護、通所介護 | 部分的な介助が必要 |

| 要介護2~5 | 日常生活に支障あり | 日常生活の支援 | 訪問介護、通所介護、施設入所 (要介護5) | 数字が大きくなるほど、介護の必要性が増加 (要介護5は常時介護) |

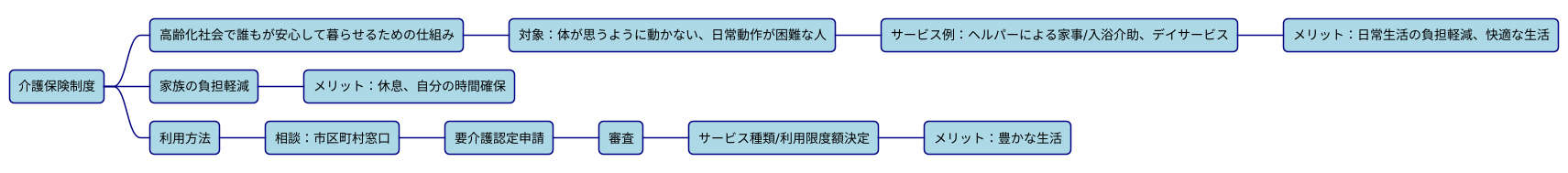

介護保険制度の活用

歳を重ねるにつれ、体が思うように動かなくなったり、日常のちょっとしたことが難しくなることがあります。そのようなとき、頼りになるのが介護保険制度です。これは、高齢化が進む中で、誰もが安心して暮らせるようにと作られた大切な仕組みです。

介護が必要な状態とは、例えば、食事や入浴、着替えといった身の回りのことが一人では難しくなった状態や、家事や外出が困難になった状態などを指します。このような状態になったとき、介護保険制度を活用することで、様々なサービスを受けることができます。具体的には、自宅でヘルパーさんに家事を手伝ってもらったり、お風呂に入れてもらったり、デイサービスに通って他の利用者の方々と交流したり、といったサービスがあります。これらのサービスを利用することで、日常生活の負担を軽くし、より快適に過ごすことができます。

また、介護保険制度は、介護をしている家族の負担を軽くするのにも役立ちます。介護は肉体的にも精神的にも負担が大きいものです。介護保険サービスを利用することで、家族が休息を取ったり、自分の時間を持つことができるようになり、介護による負担を軽減することができます。介護が必要だと感じたら、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。相談することで、要介護認定の申請手続きについて詳しく知ることができます。要介護認定を受けるためには、申請を行い、審査を受ける必要があります。認定されると、必要なサービスの種類や利用限度額などが決まり、自分に合ったサービスを利用できるようになります。介護保険制度は、高齢者だけでなく、その家族にとっても心強い味方です。一人で悩まず、まずは相談してみることが大切です。適切なサービスを利用することで、より豊かな生活を送ることが可能になります。

まとめ

人が年を重ねたり、病気になったりすることで、日常生活を送る上で支えが必要になることがあります。このような状態になった方を要介護者と呼びます。要介護者と認定されるには、定められた基準を満たしている必要があります。65歳以上の方は年齢を基に、40歳から64歳までの方は特定の16の病気を基に審査を受けます。

要介護認定には段階があり、要支援1と要支援2、そして要介護1から要介護5までの7段階に分けられています。どの段階に当てはまるかによって、受けられるサービスの内容や利用できる金額の上限が変わってきます。日常生活での動作や、認知機能に関する様々な評価項目に基づいて判定が行われます。例えば、食事や入浴、着替えといった基本的な動作や、周りの状況を理解する力、記憶力などが評価の対象となります。

もし、ご自身やご家族が介護が必要だと感じたら、まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。必要な手続きや利用できるサービスについて、詳しく教えてもらうことができます。介護が必要な状態になったとしても、介護保険制度をうまく活用することで、本人や家族の身体的、精神的、経済的な負担を和らげ、安心して生活を送ることができるようになります。

要介護認定の審査は、介護認定審査会と呼ばれる専門家集団によって行われます。様々な角度から客観的に評価することで、公正な認定プロセスが守られています。高齢化が進む中で、介護保険制度は社会保障の重要な柱となっています。多くの人々がこの制度の恩恵を受けていますが、制度をより良くし、将来にわたって持続可能なものにするため、常に改善や発展が求められています。誰もが安心して歳を重ね、必要な時に必要な支援を受けられる社会を目指していく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要介護者 | 日常生活に支えが必要な状態の人 |

| 要介護認定基準 | 65歳以上:年齢基準、40~64歳:特定の16疾病 |

| 要介護度 | 要支援1,2 、要介護1~5の7段階 |

| 判定基準 | 日常生活動作、認知機能など |

| 相談窓口 | 市区町村の窓口 |

| 介護保険制度の目的 | 身体的、精神的、経済的負担の軽減 |

| 認定審査機関 | 介護認定審査会 |

| 介護保険制度の意義 | 社会保障の重要な柱 |