夢の中の行動にご用心:レム睡眠行動障害

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いってよくわからないんですが、教えていただけますか?特に、レム睡眠行動障害のある方の支援という場面でどのように使い分けるのか、具体例を挙げて教えてほしいです。

介護の研究家

なるほど。「介護」と「介助」は似ていますが違いますね。簡単に言うと、「介護」は生活全般のサポート、「介助」は特定の動作や行為のサポートです。レム睡眠行動障害の方の場合だと、「介護」は栄養バランスのとれた食事作りや健康管理など。一方、「介助」は夜間の転倒予防のためのベッド柵の準備や、安全な睡眠環境の確保などが挙げられます。

介護を学びたい

ありがとうございます。つまり、レム睡眠行動障害の方が安全に夜を過ごせるように、ベッド柵を準備するのは「介助」で、その方の健康状態全体をみて生活を支えるのが「介護」なんですね。具体的に理解できました!

介護の研究家

その通りです。レム睡眠行動障害の方への支援を考える際、生活の質を保つために「介護」と「介助」の両面から考えることが大切です。よく理解できましたね。

レム睡眠行動障害とは。

『レム睡眠中の行動の異常』という用語について説明します。この症状は、50歳を過ぎた男性に多く見られ、浅い眠りの時に、自分では気づかないうちに体を動かしてしまう睡眠の病気の一つです。

奇妙な寝相の正体

夜、床に就いて眠りに落ちると、私たちは夢の世界へと旅立ちます。しかし、夢を見ている間、私たちの体は通常、深い眠りに落ちて動きません。これは、脳が体に休息を与え、夢の中でどんなに激しく動いても現実世界で体を動かすことがないようにするための安全装置のようなものです。ところが、「レム睡眠行動障害」という睡眠の病気を持つ人は、この安全装置がうまく働かず、夢で見ている行動を現実世界でも再現してしまうのです。

レム睡眠行動障害の人は、夢の内容に合わせて手足をバタバタと動かしたり、大声で寝言を言ったりします。場合によっては、ベッドから落ちて怪我をしてしまうこともあります。例えば、夢の中で誰かと口論をしていると、現実でも怒鳴ったり、相手を叩いたりするかもしれません。逃げる夢を見れば、ベッドから飛び降りてしまうこともあります。まるで、夢の世界を現実世界で演じているかのようです。

そして、最も厄介な点は、本人はこれらの行動を全く覚えていないということです。朝起きて、家族から「夜中に大声で叫んでいたよ」とか「ベッドから落ちそうになっていたよ」と指摘されて、初めて自分の奇妙な行動に気づくのです。ですから、周りの人がいつもと違う寝相や行動に気づいてくれることが、早期発見の大きな手がかりとなります。

単に寝相が悪いだけ、と軽く考えて見過ごしてしまうと、自分自身や一緒に寝ている人に怪我をさせてしまう危険性があります。もし、ご自身や家族が寝ている間の行動に覚えがなく、周囲から指摘されるようなことがあれば、レム睡眠行動障害の可能性も考えて、早めに病院で相談するようにしましょう。専門家の適切な診断と対応によって、安心して眠れる夜を取り戻すことができるかもしれません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| レム睡眠行動障害 | 夢で見ている行動を現実世界で再現してしまう睡眠障害 |

| 症状 | – 夢の内容に合わせた手足の動きや大声 – ベッドからの転落 – 夢の内容を現実で演じるような行動 |

| 特徴 | – 本人は行動を覚えていない – 周囲の人からの指摘で気づくことが多い |

| 危険性 | – 自分自身や一緒に寝ている人に怪我をさせる可能性 |

| 対策 | – 周囲の人からの指摘を軽視しない – 早期に病院で相談 – 専門家の診断と対応を受ける |

中高年の男性に多い病気

中高年の男性は、社会の中核を担う一方で、加齢による体の変化に直面する時期でもあります。様々な病気が潜む中で、特に気を付けたいのが、睡眠中の行動に異常が見られる「レム睡眠行動障害」です。50歳を過ぎた男性に多く発症するこの病気は、文字通りレム睡眠中に体が動いてしまう症状です。健康な人であれば、レム睡眠中は脳からの指令で筋肉が弛緩し、夢を見ている間も体は静止した状態です。しかし、レム睡眠行動障害の人は、この筋肉の弛緩が起こらず、夢の内容に合わせて体を動かしてしまいます。

具体的には、大声で叫んだり、歌ったり、寝言を言ったり、手足を激しく動かしたり、ベッドから転げ落ちたりするといった症状が現れます。これらの行動は、夢の内容と連動していることが多く、例えば、誰かと喧嘩する夢を見ている時は、実際に殴りかかったり、追いかけられる夢を見ている時は、ベッドから飛び起きて逃げようとしたりします。

こうした行動は、本人だけでなく、一緒に寝ている家族やパートナーにも危険が及ぶ可能性があります。また、睡眠の質が低下するため、日中の眠気や倦怠感、集中力の低下といった症状にも繋がります。さらに、レム睡眠行動障害は、パーキンソン病などの神経の病気と関連があるとも言われており、早期発見と適切な対応が重要です。

原因は、脳の機能の衰えと考えられていますが、詳しい仕組みはまだよく分かっていません。高齢化が進むにつれて、患者数が増えることも懸念されており、社会全体の関心が必要です。50歳を過ぎたら、自身の睡眠の様子や寝相に気を配り、いつもと違うと感じたら、すぐに専門の医師に相談しましょう。家族やパートナーも、睡眠中の変わった行動に気づいたら、受診を促すなど、積極的に支えることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 中高年男性(特に50歳以上) |

| 病気 | レム睡眠行動障害 |

| 症状 | 大声で叫ぶ、歌う、寝言を言う、手足を激しく動かす、ベッドから転げ落ちるなど |

| 特徴 | 夢の内容と連動した行動 |

| 危険性 | 本人や一緒に寝ている人に危害を加える可能性、睡眠の質低下、パーキンソン病などの神経の病気と関連 |

| 原因 | 脳の機能の衰え(詳細不明) |

| 対策 | 自身の睡眠の様子や寝相に気を配り、異変を感じたら専門医に相談 |

診断と治療の実際

夢の中で体を動かす「レム睡眠行動障害」の診断は、まず患者さん自身やご家族からの詳しいお話、つまり問診から始まります。いつからどのような症状が現れているのか、日中の眠気や他の睡眠の悩みはないかなど、丁寧に伺います。問診である程度の疑いがあれば、「睡眠ポリグラフ検査」という精密な検査を行います。

この睡眠ポリグラフ検査では、脳の活動状態を示す脳波、眼球の動きである眼球運動、筋肉の活動を示す筋電図など、様々な体の状態を夜寝ている間に記録します。これらの記録から、レム睡眠中に本来起こるはずの筋肉の弛緩(ゆるみ)が失われているかどうかを確認します。レム睡眠中に筋肉が弛緩していない状態が確認されれば、レム睡眠行動障害と確定診断されます。

レム睡眠行動障害の治療は、主に薬を用いた治療が中心となります。よく使われる薬として、睡眠のリズムを整え、質を高めるメラトニン受容体作動薬や、けいれんを抑える働きのある抗けいれん薬などがあります。これらの薬によって、深い眠りが得られるようになり、夢の中で体を動かす異常行動を抑える効果が期待できます。

薬物治療に加えて、睡眠を取り巻く環境の改善や日々の生活習慣を見直すことも大切です。寝室を安全な環境に整えることは、転倒やけがの防止に繋がります。具体的には、寝室に余計な家具を置かない、ベッドの周りにクッションなどを敷くなどの工夫が挙げられます。また、毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインを摂らないなど、規則正しい睡眠スケジュールを維持することも症状の悪化を防ぐために重要です。

レム睡眠行動障害の治療は、長い期間に及ぶ場合もあります。症状や経過は一人ひとり異なるため、医師とよく相談し、ご自身に合った治療法を見つけることが大切です。焦らず、じっくりと治療に取り組むことが、より良い睡眠と健康的な生活に繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 診断 |

|

| 確定診断 | レム睡眠中に筋肉が弛緩していない状態が確認された場合 |

| 治療 |

|

| 治療期間 | 長期に及ぶ場合もある |

| その他 | 医師と相談し、自分に合った治療法を見つけることが重要 |

睡眠の質を高める生活習慣

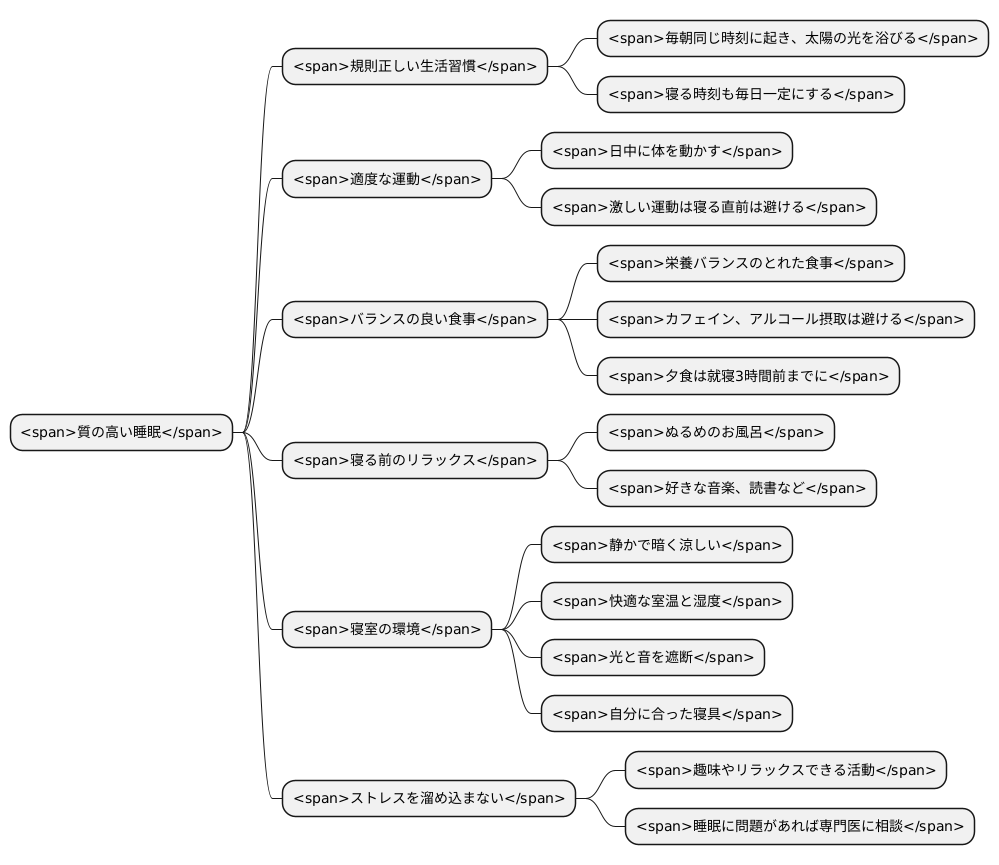

夜間の安らかな眠りは、日中の活動に活力を与え、心身の健康を保つ上で欠かせません。質の高い睡眠を得るためには、規則正しい生活習慣を身につけることが大切です。

まず、毎朝同じ時刻に起き、太陽の光を浴びることで、体内時計が調整され、自然な眠気を誘います。寝る時刻も毎日一定に保ち、体のリズムを整えましょう。

適度な運動も、睡眠の質を高めるために効果的です。日中に体を動かすことで、夜には心地よい疲れを感じ、スムーズに眠りにつくことができます。ただし、激しい運動は逆に睡眠を妨げることもあるため、寝る直前は避けましょう。

バランスの良い食事も心掛けたい点です。栄養バランスのとれた食事は、体の機能を正常に保ち、質の高い睡眠を促します。特に、寝る前にカフェインやアルコールの摂取は避けましょう。これらは睡眠を浅くし、途中で目が覚めやすくなる原因となります。夕食は就寝の3時間前までに済ませ、胃腸への負担を減らすことも大切です。

寝る前の時間は、心身をリラックスさせる時間として過ごしましょう。ぬるめのお風呂に入ったり、好きな音楽を聴いたり、読書をしたりするなど、自分に合った方法でリラックスしましょう。

寝室の環境にも気を配りましょう。寝室は静かで、暗く、涼しいことが理想的です。室温や湿度は快適な状態に保ち、外の光や音を遮断することで、より深い睡眠を得ることができます。寝具も自分に合ったものを選び、快適な睡眠環境を整えましょう。

最後に、ストレスを溜め込まないことも大切です。ストレスは睡眠の大敵です。趣味やリラックスできる活動を通して、心身の疲れを癒し、ストレスを発散させましょう。もし、寝付きが悪かったり、夜中に何度も目が覚めるなど、睡眠に問題がある場合は、早めに専門の医師に相談しましょう。

家族の理解と協力

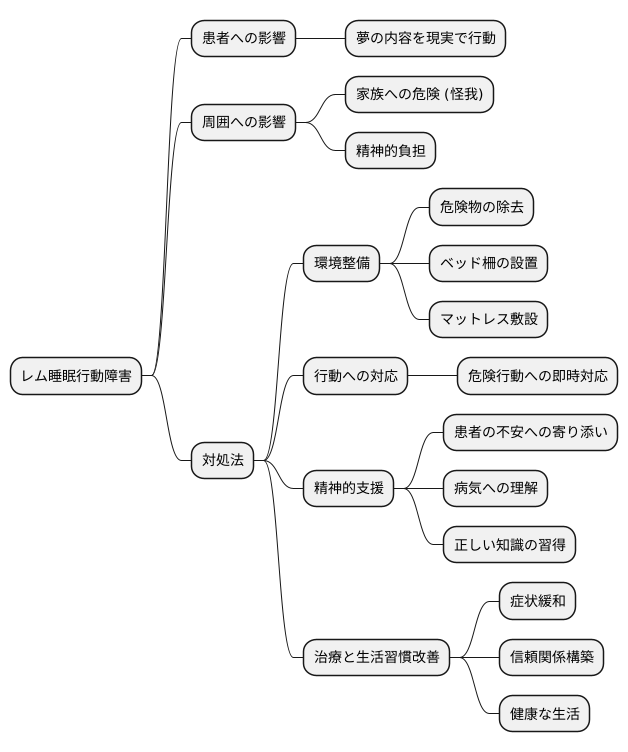

夢の中で体験していることを現実世界で行動に移してしまうのがレム睡眠行動障害です。この病気は、患者本人だけでなく、周りの家族にも大きな影響を及ぼします。寝ている間に大声を出したり、暴れたり、ベッドから転げ落ちたりといった行動が見られるため、一緒に寝ている家族が怪我をする危険もあるからです。

そのため、家族の理解と協力は欠かせません。患者が安心して眠れるように、寝室の環境を整えることから始めましょう。例えば、ベッドの周りに危険なものを置かない、ベッド柵を取り付ける、床にマットレスを敷くといった工夫が有効です。また、睡眠中の行動に常に気を配り、危険な行動が見られたらすぐに対応できるようにしましょう。

精神的な支えとなることも重要です。この病気は、患者本人にとって大きな不安やストレスとなることがあります。「なぜこのような行動をしてしまうのか」「家族に迷惑をかけているのではないか」といった悩みを抱えているかもしれません。家族は、患者の不安な気持ちに寄り添い、じっくりと話を聞くことが大切です。そして、病気について一緒に学び、正しい知識を持つことで、より適切な対応ができるようになります。

レム睡眠行動障害は、適切な治療と生活習慣の改善によって、症状を和らげることが可能です。患者と家族が協力して治療に取り組むことで、症状の改善だけでなく、より深い信頼関係を築くことにも繋がります。早期に発見し、適切な対応をすることで、患者も家族も安心して眠れるようになり、健康な生活を取り戻すことができるでしょう。