ウェルナー症候群:老化の謎を解く鍵

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、ウェルナー症候群の例で説明してもらえますか?

介護の研究家

いいですよ。ウェルナー症候群は老化が早く進む病気でしたね。例えば、ウェルナー症候群の方が食事をする時に、箸やスプーンを使うのが難しくなったとします。その時に、本人が自分で食べやすいようにスプーンを握るのを手伝ったり、食事を口まで運ぶのを手伝うのが「介助」です。食事の用意や、食べ終わった後の片付け、歯磨きや着替えなど、生活全般のお世話をするのが「介護」です。

介護を学びたい

なるほど。箸やスプーンを持つことを手伝うのが「介助」で、食事の準備や歯磨きなど、生活全般のお世話をするのが「介護」なんですね。すると、ウェルナー症候群の方は、病気が進むと「介護」が必要になるケースが多いのでしょうか?

介護の研究家

そうですね。ウェルナー症候群は進行性の病気なので、病状が進むにつれて、食事や入浴、排泄など、生活の様々な場面で「介助」が必要になり、最終的には「介護」が必要になることが多いです。ただし、一人一人の症状や進行速度は異なるので、必要な支援もそれぞれ違ってきます。

ウェルナー症候群とは。

「介護」と「介助」という言葉に関連して、『ウェルナー症候群』について説明します。ウェルナー症候群は、1904年にドイツの医師オットー・ウェルナーによって初めて報告された、遺伝によって起こる病気です。両親から特定の遺伝子を受け継ぐことで発症します。この病気の特徴は、白内障、白髪、脱毛など、実際の年齢よりも老けて見える症状が現れることです。そのため、「早老症」とも呼ばれています。

ウェルナー症候群とは

ウェルナー症候群は、生まれつきの遺伝子の変化が原因で起こる、珍しい病気です。両親から受け継いだ、劣性と呼ばれる遺伝子の型によって発症します。両親ともにこの劣性遺伝子を持っている場合、子どもにウェルナー症候群が現れる可能性があります。ただし、両親が遺伝子を持っていたとしても、必ずしも子どもが発症するとは限りません。

この病気は、体の老化が通常よりもはるかに早く進むのが特徴で、「早老症」とも呼ばれています。一般的に高齢になってから見られるような症状が、若い頃から現れるのです。例えば、髪の毛が白くなったり、薄くなったり、皮膚がしわっぽくなったり、目が白く濁ったり(白内障)といった症状が現れます。また、骨がもろくなる骨粗鬆症や、血管が硬くなる動脈硬化といった、体に負担がかかる病気も若いうちから発症する可能性があります。

これらの症状は、多くの人が大人へと成長していく時期である思春期以降に現れ始め、徐々に進んでいきます。思春期は、心も体も大きく変化する大切な時期ですが、ウェルナー症候群の方は、この時期に老化の兆候が現れ始めるため、周りの人と比べて見た目や体の状態が異なってくることに気づき始めることが多いと考えられます。

ウェルナー症候群は非常にまれな病気で、世界中で100万人に数人から数十人しかいないと推定されています。日本では、およそ300人の患者さんがいると報告されており、専門的な医療機関での診断と治療、そして周りの理解と支援が必要です。

早期発見と適切なケアは、患者さんの生活の質を向上させる上で非常に重要です。周りの人々がこの病気について理解を深め、患者さんを支える環境を作ることも大切です。現在、様々な研究が進められており、新しい治療法の開発も期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 疾患名 | ウェルナー症候群 |

| 原因 | 生まれつきの遺伝子の変化(劣性遺伝) |

| 特徴 | 体の老化が通常よりもはるかに早く進む(早老症) |

| 症状 | 白髪、薄毛、しわ、白内障、骨粗鬆症、動脈硬化など |

| 発症時期 | 思春期以降 |

| 頻度 | 非常にまれ(世界で100万人に数人~数十人、日本で約300人) |

| その他 | 早期発見と適切なケア、周りの理解と支援が重要 |

症状と診断

ウェルナー症候群は、様々なところに症状が現れ、人によって症状の出方も大きく異なるため、病気を見つけることが難しい場合があります。思春期の頃には、周りの人と比べて身長が伸びなかったり、声変わりが起こらないといったことが初期症状として見られます。このような症状は、成長の遅れとして捉えられる場合もあり、見過ごされてしまうこともあります。

その後、二十歳代から三十歳代にかけて、老化が通常よりも早く進むような症状が現れ始めます。髪の毛が白くなったり、薄くなったり抜け落ちたりするほか、皮膚の色が変わったり、硬くなったりするといった変化も現れます。また、目の水晶体が濁る白内障の他、血糖値が高くなる糖尿病や、血管が硬くなる動脈硬化といった、高齢者に多く見られる病気が若くして発症することもあります。これらの症状は年齢を重ねるごとに次第に進んでいき、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

ウェルナー症候群かどうかを確かめるためには、体に現れている特有の症状を確認するだけでなく、遺伝子検査を行うことが必要です。遺伝子検査では、ウェルナー症候群を引き起こす遺伝子の変化を詳しく調べます。この検査によって、確かな診断を下すことができます。病気を早期に発見できれば、起こりうる合併症を予防したり、適切な治療を早く始めることができるため、早期診断がとても大切です。

| 時期 | 症状 | 診断 |

|---|---|---|

| 思春期 | 低身長、声変わりが起こらない | 遺伝子検査で遺伝子の変化を調べる |

| 20~30代 | 白髪、薄毛、脱毛、皮膚の変化、白内障、糖尿病、動脈硬化 |

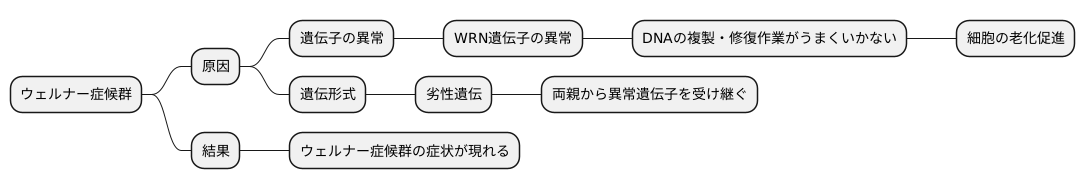

原因となる遺伝子

ウェルナー症候群は、遺伝子の異常が原因で起こる病気です。この病気の原因となる遺伝子は、「WRN遺伝子」と呼ばれています。この遺伝子は、私たちの体を作る設計図である遺伝子(DNA)の複製や傷の修復といった、とても大切な役割を担うたんぱく質を作るための情報が書き込まれています。

このWRN遺伝子に異常があると、設計図の複製や修復作業がうまくいかなくなります。私たちの体は、細胞の分裂によって成長したり、傷ついた部分を治したりしますが、この時に設計図であるDNAが正しく複製され、傷が修復されることがとても重要です。WRN遺伝子に異常があると、これらの作業が滞り、細胞の老化が早まると考えられています。つまり、体が通常よりも早く老いてしまうのです。

WRN遺伝子の異常は、遺伝子の様々な場所に起こり得ます。そのため、異常の種類も様々です。遺伝子の異常は、設計図の中の文字が変わるようなものなので、その場所や変化の種類によって、作られるたんぱく質の働きに様々な影響が出ます。しかし、どの種類の異常であっても、WRNたんぱく質の働きが損なわれ、ウェルナー症候群の症状が現れることに繋がります。

ウェルナー症候群は、両親からそれぞれ受け継いだ遺伝子によって発症する病気です。両親から受け継ぐ遺伝子は対になっており、WRN遺伝子の異常は、この対になっている遺伝子の両方に異常がある場合にのみ発症します。これは「劣性遺伝」と呼ばれる遺伝の形式です。つまり、両親ともにWRN遺伝子に異常を持つ「保因者」である必要があります。両親が保因者の場合、子供にこの病気が遺伝する可能性があります。

治療とケア

治療とケアは、ウェルナー症候群と共に生きる上で欠かせない二つの柱です。まず治療についてですが、残念ながら根本的な治療法は今のところ見つかっていません。しかし、病気によって現れる様々な症状一つ一つに対しては、対処する方法があります。

例えば、白内障の場合、視力を取り戻すために手術を行うことがあります。また、糖尿病と診断された場合は、食事の内容を見直したり、薬を服用したりすることで、血糖値を適切な範囲に保つようにします。動脈硬化の予防や進行を抑えるには、日々の生活習慣を改善し、必要に応じて薬物治療を行います。高血圧や脂質異常症なども、薬物療法を中心とした治療で管理していきます。

病気の進行を少しでも遅らせ、健康な状態を長く保つためには、定期的な健康診断と専門の医師による継続的な診察が重要です。合併症を早期に見つけることで、適切な治療を早く開始し、日常生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。

ウェルナー症候群への対応は、身体的な治療だけでなく、心のケアも同様に大切です。患者さん本人だけでなく、支えるご家族も、病気に関する正しい知識を身につけることが重要です。抱えている不安や悩みを打ち明け、共有できる場を持つことで、心身の負担を軽くし、前向きに生活を送る助けとなります。患者会や相談窓口などを活用し、必要な時に適切な支援を受けられるようにしておきましょう。周りの人たちからの温かい支えと理解は、患者さんにとって大きな力になります。

| 側面 | 内容 |

|---|---|

| 治療 |

|

| ケア |

|

研究の現状と将来

ウェルナー症候群の研究は、現在も精力的に行われています。WRN遺伝子の働きや、老化がどのように進むのかといった仕組みの解明が着実に進展しています。

この研究の成果は、ウェルナー症候群に限らず、広く老化に関わる病気の治療法開発に役立つ可能性を秘めています。ウェルナー症候群の患者さんにとって新たな治療法開発に繋がるだけでなく、一般の高齢化社会における老化の予防や治療にも応用できると期待されています。

近年注目されているのが、遺伝子治療や再生医療といった新しい治療法の研究です。遺伝子治療は、異常のある遺伝子を修復したり、正常な遺伝子を導入することで病気を治療する方法です。再生医療は、損傷した組織や臓器を再生させることで機能を回復させる治療法です。これらの先進的な治療法が確立されれば、ウェルナー症候群の患者さんの生活の質を大きく向上させると期待されます。

ウェルナー症候群は、早期老化という特徴を持つため、老化の仕組みを理解するための重要な手がかりとなる疾患です。老化は誰にでも起こる現象ですが、その仕組みは複雑で、未だ多くの謎が残されています。ウェルナー症候群の研究を通して、老化の謎が解き明かされれば、健康な状態で長生きできる、健康寿命の延伸に大きく貢献すると期待されています。今後の研究の進展に大きな期待が寄せられています。

| 研究分野 | 期待される成果 |

|---|---|

| WRN遺伝子の働きや老化の仕組みの解明 | ウェルナー症候群だけでなく、老化に関わる病気の治療法開発に役立つ可能性 |

| 遺伝子治療、再生医療 | ウェルナー症候群患者の生活の質の向上 |

| 老化の仕組みの解明(ウェルナー症候群を通して) | 健康寿命の延伸 |

患者会と支援団体

早老症の一つであるウェルナー症候群は、患者さん本人だけでなく、そのご家族にとっても、多くの困難を伴う病気です。診断を受けた後、どこに相談すれば良いのか、この先どうなるのか、様々な不安が押し寄せることでしょう。患者さんやご家族が、こうした不安や困難を少しでも和らげ、前向きに生きていけるよう、様々な患者会や支援団体が活動しています。

これらの団体は、大きく分けて二つの役割を担っています。一つは、患者さんやご家族にとって貴重な情報源となることです。ウェルナー症候群は希少疾患であるため、病気に関する情報を得ることが容易ではありません。患者会や支援団体は、最新の医療情報や治療法、福祉制度など、患者さんやご家族に必要な情報を提供しています。また、経験豊富なスタッフや他の患者さんとの繋がりを通じて、日常生活における工夫や対処法などの実践的な情報も共有することができます。

もう一つの役割は、精神的な支えとなることです。同じ病気を持つ人々と繋がり、悩みや経験を共有することで、不安や孤独感を和らげることができます。患者会や支援団体が主催する交流会やイベントなどに参加することで、仲間と出会い、励まし合うことができます。また、医療関係者との橋渡し役も担っており、治療に関する相談やセカンドオピニオンの取得支援なども行っています。

ウェルナー症候群と診断されたばかりで、これからどうすれば良いのかわからないという方は、ぜひ患者会や支援団体に連絡してみてください。一人で抱え込まずに、様々な人の支えを得ながら、病気と向き合っていくことが大切です。信頼できる情報源と心の支えを得ることで、より良い生活を送るための道筋が見えてくるはずです。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 情報源 | 最新の医療情報、治療法、福祉制度、日常生活の工夫、対処法など |

| 精神的な支え | 悩みや経験の共有、仲間との交流、医療関係者との橋渡し、治療相談、セカンドオピニオン取得支援など |