溶血性尿毒症症候群:知っておきたい基礎知識

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、『溶血性尿毒症症候群』の患者さんへの対応で、どう使い分けるのかが知りたいです。

介護の研究家

いい質問ですね。「介助」は、日常生活の特定の動作や行為について、自分でできない部分を手伝うことを指します。例えば、食事の介助や排泄の介助などですね。一方「介護」は、日常生活全般を支える包括的な支援を指します。食事や排泄以外にも、入浴や着替え、金銭管理、精神的なケアなども含まれます。「溶血性尿毒症症候群」の患者さんの場合で考えてみましょう。

介護を学びたい

はい、お願いします。

介護の研究家

例えば、食事が難しい患者さんに、食べ物を口まで運んであげることは「食事の介助」です。そして、食事だけでなく、排泄や入浴、服薬管理、清潔保持など、その方の状態に合わせて日常生活全般を支えることは「介護」になります。溶血性尿毒症症候群は重篤な病気ですから、患者さんの状態に合わせて「介助」と「介護」の両方が必要になるケースが多いでしょう。

溶血性尿毒症症候群とは。

『溶血性尿毒症症候群』という病気について説明します。この病気は、毒を出す大腸菌に感染した後に、しばらくしてから発症する重い病気です。

症状の特徴

溶血性尿毒症症候群は、主に腸管出血性大腸菌の感染によって起こる深刻な病気です。この病気は、赤血球の破壊、腎臓の働きの低下、血小板の減少という三つの大きな特徴があります。これらの症状は互いに関連し合い、重くなると命に関わることもあります。

まず、お腹がひどく痛くなり、水のような下痢が起こります。場合によっては、血が混じった便が出ることもあります。こうした初期症状の後、数日から数週間かけて、赤血球の破壊による顔色の悪さや疲れやすさが現れます。腎臓の働きが低下すると、尿の量が減ったり、むくみが生じたりします。さらに、血小板が減ることで、出血しやすくなります。

特に、腎臓の働きの低下は深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、適切な治療が必要です。乳幼児や高齢者の方はこの病気が重症化しやすいため、特に注意が必要です。

溶血性尿毒症症候群は感染症なので、衛生管理をしっかり行い、早期の診断と治療が重要です。そのため、疑わしい症状が現れたら、すぐに医療機関を受診するようにしてください。早期発見と適切な治療によって、重症化を防ぎ、健康な状態を取り戻すことができる可能性が高まります。また、家族や周囲の人への感染を防ぐためにも、速やかな対応が大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 病名 | 溶血性尿毒症症候群 |

| 原因 | 主に腸管出血性大腸菌の感染 |

| 主な症状 | 赤血球の破壊、腎臓の働きの低下、血小板の減少 |

| 初期症状 | 激しい腹痛、水のような下痢(時に血便) |

| その後の症状 | 顔色の悪さ、疲れやすさ、尿量の減少、むくみ、出血しやすさ |

| 重症化リスクの高いグループ | 乳幼児、高齢者 |

| 合併症 | 腎臓の働きの低下による深刻な合併症 |

| 重要事項 | 衛生管理、早期の診断と治療 |

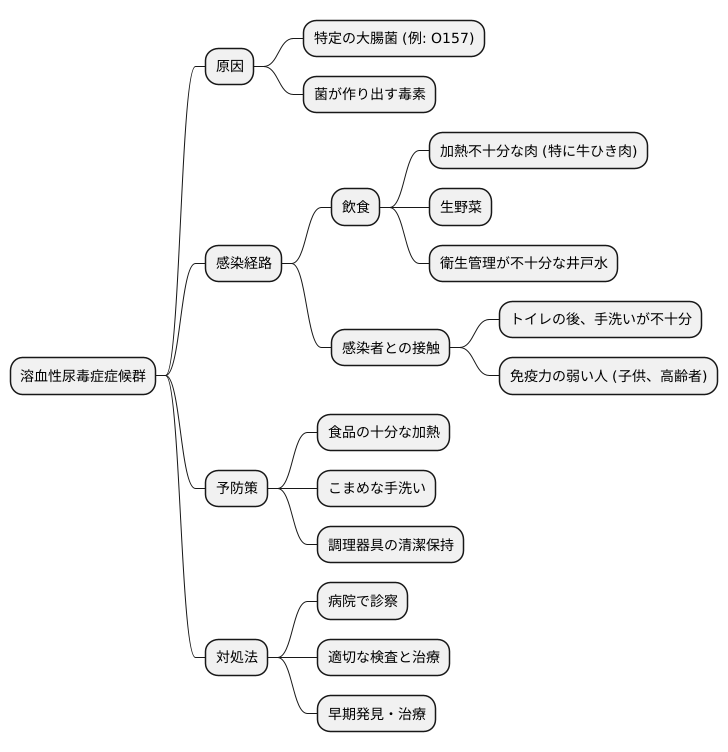

原因と感染経路

溶血性尿毒症症候群は、体に害を及ぼす特定の種類の大腸菌が原因で起こる病気です。特に、O157という名前の菌がよく知られています。この病気は、菌が作り出す毒素によって、赤血球が壊れ、腎臓の機能が低下してしまう深刻な病気です。

これらの有害な大腸菌は、さまざまな経路で私たちの体の中に入り込みます。例えば、加熱が足りていないお肉や生で食べる野菜、そして衛生管理が不十分な井戸水などが感染源となることがあります。特に、牛のひき肉は中心部までしっかりと火を通すことが大切です。また、新鮮な野菜であっても、土壌に菌が付着している可能性があるため、流水で丁寧に洗う必要があります。井戸水は、煮沸してから飲むなどの対策が必要です。

さらに、感染した人との接触も感染経路となります。感染者がトイレの後、きちんと手を洗わずに調理をしたり、物を触ったりすることで、菌が広がってしまう可能性があります。小さなお子さんや高齢の方は、免疫力が弱いことが多いため、感染のリスクが高くなります。これらの菌はごく少量でも感染を引き起こすことがあるため、周囲の衛生管理を徹底することが重要です。

日常生活では、食品を十分に加熱し、こまめに手を洗うことを心がけましょう。調理に使う器具も清潔に保つことが大切です。もし、溶血性尿毒症症候群の感染が疑われる場合には、すぐに病院で診察を受け、適切な検査と治療を受けることが重要です。早期に発見し、適切な治療を受けることで、病気が重くなるのを防ぐことができます。

治療と予防

溶血性尿毒症症候群は、症状の重さによって治療法が異なります。症状が軽い場合は、水分や電解質のバランスを整えるための点滴といった支えとなる治療が中心です。体の水分やミネラルのバランスが崩れると、様々な症状が現れるため、点滴によって適切な状態を保つことが大切です。

しかし、症状が重い場合は、血液透析や血漿交換といった、より専門的な治療が必要になることもあります。血液透析は、腎臓の働きを機械で代行する治療法です。腎臓の機能が低下したため、血液中の老廃物を除去し、体の状態を維持するために必要な治療です。血漿交換は、血液中の有害物質を除去する治療法です。溶血性尿毒症症候群の原因となる毒素を取り除くことで、症状の改善を図ります。腎臓の機能低下が深刻な場合、長期間にわたる透析治療が必要となることもあります。

溶血性尿毒症症候群は、早期の発見と適切な治療が非常に重要です。体に異変を感じたら、速やかに医療機関を受診し、必要な検査と治療を受けるようにしましょう。

この病気の予防には、日常生活での感染予防を心がけることが重要です。食品を加熱調理すること、こまめな手洗い、調理器具の清潔な状態を保つことなど、基本的な衛生管理を徹底しましょう。特に、生肉や生野菜を扱う際は、細菌汚染のリスクが高いため、十分な注意が必要です。また、感染者との接触を避けることも、感染を防ぐ上で大切なことです。乳幼児や高齢者など、免疫力が低下している人は、感染しやすく重症化しやすいため、特に注意が必要です。適切な衛生管理と早期の発見、そして適切な治療によって、溶血性尿毒症症候群の重症化を防ぐことができます。

| 症状の重さ | 治療法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 軽い | 対症療法(支持療法) | 水分や電解質のバランスを整えるための点滴 |

| 重い | 血液透析、血漿交換 | 腎臓の働きを機械で代行、血液中の有害物質を除去 |

| 重い(腎臓機能低下が深刻な場合) | 長期間の透析治療 | – |

| 早期発見・治療が重要。医療機関を受診。 | ||

| 予防策 | 対象 |

|---|---|

| 食品の加熱調理、こまめな手洗い、調理器具の清潔を保つ | – |

| 感染者との接触を避ける | 特に乳幼児や高齢者 |

予後と経過観察

溶血性尿毒症症候群という病気の、今後の見通しと経過観察について説明します。この病気は、早期の診断と適切な治療によって、その後の経過は大きく変わります。症状が軽い場合は、適切な治療を受けることで、ほとんど後遺症を残さずに回復します。しかし、症状が重い場合には、腎臓の機能に障害が残ってしまう可能性があります。

腎臓の機能障害の後遺症としては、慢性腎臓病や高血圧などが考えられます。また、稀ではありますが、神経系の合併症や発育障害が起こることもあります。そのため、溶血性尿毒症症候群を発症した場合は、長期的な経過観察が欠かせません。定期的な血液検査や尿検査、腎臓の機能検査などを行い、後遺症の有無や再発の兆候がないかを確認する必要があります。

特に、腎臓の機能に障害がある場合は、食事療法や薬物療法などの継続的な治療が必要です。食事療法としては、蛋白質や塩分、カリウムなどの摂取量を調整することが重要です。薬物療法としては、高血圧の治療薬や腎臓の働きを助ける薬などが用いられます。これらの治療に加えて、医師の指示に従って定期的な通院と検査を続けることが非常に重要です。

早期発見と適切な治療、そして継続的な経過観察によって、溶血性尿毒症症候群が健康に及ぼす影響を最小限に抑えることが可能です。日頃から体の異変に気をつけ、少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診するようにしましょう。また、家族や周囲の人々が病気について理解し、支えることも大切です。適切な治療と経過観察、そして周囲のサポートによって、患者さんはより良い生活を送ることが可能になります。

| 病状 | 見通し | 経過観察 | 治療 |

|---|---|---|---|

| 軽症 | 適切な治療でほぼ後遺症なく回復 | 長期的な経過観察が必要 | 適切な治療 |

| 重症 | 腎臓機能障害の後遺症が残る可能性(慢性腎臓病、高血圧、神経系合併症、発育障害など) | 定期的な血液検査、尿検査、腎臓機能検査など | 食事療法(蛋白質、塩分、カリウム摂取量調整)、薬物療法(高血圧治療薬、腎臓機能補助薬) |

日常生活での注意点

溶血性尿毒症症候群は、主に食べ物から感染する細菌によって起こる病気で、重症化すると命に関わることもあります。この病気を防ぐには、日常生活での衛生管理がとても大切です。特に、食品の取り扱いは注意が必要です。

まず、肉や魚介類を生で食べることは避けましょう。生肉や魚介類には、腸管出血性大腸菌などの有害な細菌が付着している可能性があります。これらの細菌は、加熱することで死滅するので、しっかりと火を通してから食べることが重要です。野菜も、生で食べる場合は、流水でよく洗うようにしましょう。土壌に潜む細菌が付着していることがあるため、流水で丁寧に洗うことで細菌の数を減らすことができます。

調理器具や食器類も清潔に保つことが重要です。生肉や魚介類を扱ったまな板や包丁は、他の食材に菌を移さないよう、使用後すぐに洗剤で洗い、熱湯で消毒するか、塩素系漂白剤で殺菌しましょう。また、手洗いは感染予防の基本です。トイレの後や外出先から帰ってきた時だけでなく、食品を扱う前や食事の前にも、石鹸を使って丁寧に手を洗いましょう。指の間や爪の間までしっかりと洗うことが大切です。

小さな子どもやお年寄り、体が弱い人は、溶血性尿毒症症候群にかかりやすく、重症化しやすいため、特に注意が必要です。周囲の大人が、衛生管理に気を配り、感染から守ってあげましょう。

もし、溶血性尿毒症症候群が疑われる症状、例えば、激しい腹痛や血便、嘔吐、発熱などが見られた場合は、すぐに病院を受診しましょう。早期発見、早期治療が大切です。家族や周りの人たちに病気を広げないためにも、一人ひとりが衛生管理を徹底し、健康に気を配ることが大切です。

| 対策項目 | 具体的な方法 | 理由 | 特に注意が必要な人 |

|---|---|---|---|

| 食品の取り扱い | 肉や魚介類は加熱調理、野菜は流水洗浄 | 生肉や魚介類、野菜に付着している細菌を死滅・減少させる | 小さな子ども、お年寄り、体が弱い人 |

| 調理器具・食器類の衛生管理 | 使用後すぐに洗剤で洗い、熱湯消毒または塩素系漂白剤で殺菌 | 他の食材への二次感染を防ぐ | 小さな子ども、お年寄り、体が弱い人 |

| 手洗い | トイレの後、外出後、食品を扱う前、食事の前 | 感染予防の基本 | 小さな子ども、お年寄り、体が弱い人 |

| 早期発見・治療 | 激しい腹痛、血便、嘔吐、発熱などの症状が出たらすぐに病院を受診 | 重症化を防ぐ、感染拡大を防ぐ | 小さな子ども、お年寄り、体が弱い人 |