後期高齢者の現状と課題

介護を学びたい

先生、「後期高齢者」ってよく聞く言葉ですが、何歳以上の人を指すのですか?

介護の研究家

いい質問だね。後期高齢者は75歳以上の人を指す言葉だよ。65歳から74歳までの人は前期高齢者と呼ばれるんだ。

介護を学びたい

なるほど。75歳以上なんですね。前期高齢者と後期高齢者で何か違いがあるんですか?

介護の研究家

そうだね。医療制度に違いがあるんだよ。前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度とでそれぞれ定められているんだ。高齢化が進む日本では、後期高齢者を支える人がとても大切になってくるんだよ。

後期高齢者とは。

お年寄りの世話をするという意味の『介護』と『介助』について説明します。ここでは特に75歳以上の方を指す『後期高齢者』についてお話します。65歳から74歳までの方は『前期高齢者』と呼ばれ、それぞれ『前期高齢者医療制度』と『後期高齢者医療制度』で分けられています。日本は高齢者の割合がとても高い社会なので、75歳以上の方の人数や割合はとても大切な指標です。これからもっと増えていくと予想されているので、お年寄りを支える人をどう確保するかが大きな問題となっています。

後期高齢者の定義

後期高齢者とは、満75歳以上の高齢者を指す言葉です。65歳から74歳までの高齢者は前期高齢者と呼ばれ、この区分は、公的な医療保険制度である前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度とによって明確に分けられています。

高齢者を年齢によって区分する背景には、歳を重ねるにつれて必要となる医療や介護の程度が変化するという現実があります。人は歳を重ねるごとに、身体機能や認知機能が低下しやすくなります。そのため、生活の中で介助が必要となるケースが増え、転倒や骨折などによる入院のリスクも高まります。また、複数の病気を抱えることも多くなり、医療費も高額になる傾向があります。

特に75歳以上になると、要介護認定を受ける人の割合が大きく増加し、医療や介護にかかる費用が社会全体の負担として大きくなります。65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と区分することで、それぞれの年齢層に適した医療や介護サービスを提供することが可能になります。後期高齢者には、介護が必要な状態になった場合に備え、より手厚いサービスを受けられるような支援体制が求められます。

このような制度は、高齢者の健康状態や生活の質を維持し、安心して暮らせる社会を実現するために欠かせない社会保障制度の重要な柱となっています。高齢化が急速に進む日本では、後期高齢者への支援はますます重要性を増しており、社会全体で支えていく仕組みづくりが求められています。

| 後期高齢者 | 満75歳以上の高齢者 |

|---|---|

| 前期高齢者 | 65歳から74歳までの高齢者 |

| 年齢区分と医療保険制度 | 前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度 |

| 高齢者を年齢で区分する理由 | 年齢とともに医療・介護ニーズが変化するため |

| 加齢による変化 | 身体・認知機能低下、介助ニーズ増加、入院リスク増加、複数疾患、医療費増加 |

| 75歳以上の特徴 | 要介護認定者増加、医療・介護費用増加 |

| 後期高齢者への支援 | 手厚いサービス提供体制 |

| 制度の意義 | 高齢者の生活の質向上、安心できる社会、社会保障の柱 |

| 今後の課題 | 後期高齢者支援の重要性、社会全体での支援体制構築 |

超高齢社会における重要性

私たちの国は、世界にもまれな速さで高齢化が進み、超高齢社会となっています。これは、高齢者の数が非常に多くなっている社会のことを指します。中でも、75歳以上の後期高齢者と呼ばれる方々の人口と割合は、社会のあり方を考える上でとても大切な指標です。後期高齢者の人口は年々増え続けており、それに伴い、年金や健康保険などの社会保障制度や、病院での治療、介護といったサービスへの需要も大きくなっています。

この後期高齢者人口の増加は、私たちの社会全体にとって大きな課題です。このままでは、社会保障制度を将来にわたって続けていくことが難しくなる可能性があります。そのため、誰もが安心して暮らせるよう、負担を少なく、長く続けられる社会保障制度を作る必要があります。

後期高齢者の人口が増えると、医療や介護にかかる費用が増えるだけでなく、働く世代の人口が減ることにもつながります。これは、経済の成長にも影響を与えることが心配されています。そこで、後期高齢者の方々が健康に過ごせる期間を延ばし、地域活動やボランティアなどを通して社会に積極的に参加できるよう支援していくことが大切です。

具体的には、健康診断の受診を促したり、健康に関する講座を開いたりすることで、病気の予防に力を入れる必要があります。また、介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを充実させることが重要です。さらに、後期高齢者の方々が社会とのつながりを持ち続け、生きがいを感じられるよう、地域活動への参加を支援することも欠かせません。

超高齢社会において、後期高齢者の方々が健康で安心して暮らせる社会を作ることは、私たち全員の責任です。そのためには、国や地方自治体だけでなく、地域社会全体で支え合う仕組みを作っていく必要があります。

| 現状 | 世界的に類を見ない速度で高齢化が進み、超高齢社会に突入。75歳以上の後期高齢者人口の増加が顕著。 |

|---|---|

| 課題 | 後期高齢者人口の増加に伴い、社会保障制度(年金、健康保険など)、医療、介護サービスへの需要が増大。社会保障制度の持続可能性、医療・介護費用の増大、労働人口の減少による経済への影響が懸念される。 |

| 対策 |

|

| 今後の展望 | 国、地方自治体、地域社会全体で連携し、後期高齢者が健康で安心して暮らせる社会を構築。 |

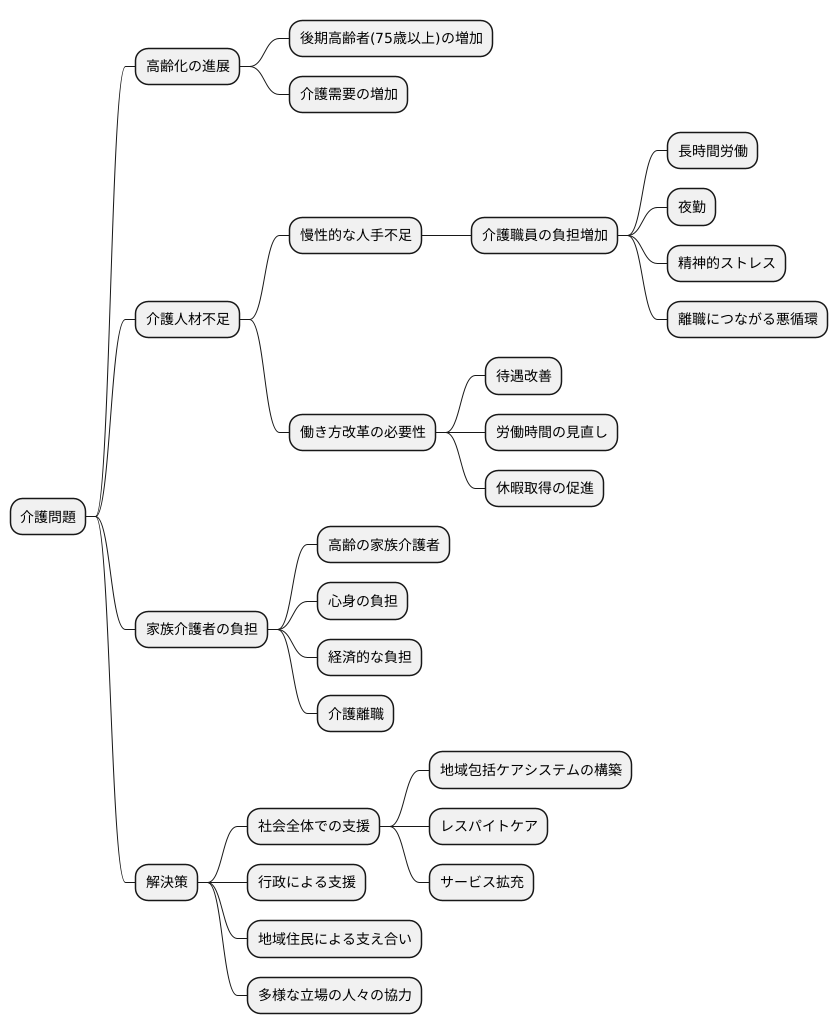

支える人材の確保

高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人が増えている一方で、介護を担う人材の不足は深刻な問題となっています。後期高齢者と呼ばれる75歳以上の方々の増加は特に目覚ましく、それに比例して介護の需要も高まっていますが、担い手となる人材の確保は追いついていません。

介護の現場では、慢性的な人手不足によって介護職員一人ひとりの負担が大きくなっています。長時間労働や夜勤、精神的なストレスなど、厳しい労働環境が離職につながるケースも多く、悪循環に陥っていると言えます。質の高い介護サービスを提供し続けるためには、介護職員の待遇改善や労働時間の見直し、休暇取得の促進といった働き方改革が欠かせません。職員が安心して働き続けられる環境を整備することで、より良いサービスの提供につながり、結果として利用者の満足度向上にも寄与すると考えられます。

また、介護を支えるのは専門職だけではありません。家庭内で介護を担う家族の負担軽減も重要な課題です。介護を行う家族の多くは高齢者であり、心身の負担に加えて経済的な負担も抱えているケースが多く見られます。介護離職をせざるを得ない状況も発生しており、社会全体で支える仕組みづくりが必要です。地域包括ケアシステムの構築や、レスパイトケアといった一時的な休息の提供など、家族介護者を支えるための様々なサービスの拡充が求められています。行政による支援はもちろんのこと、地域住民による支え合いも今後ますます重要になってくるでしょう。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、介護を「自分事」として捉え、多様な立場の人々が協力し合うことが不可欠です。

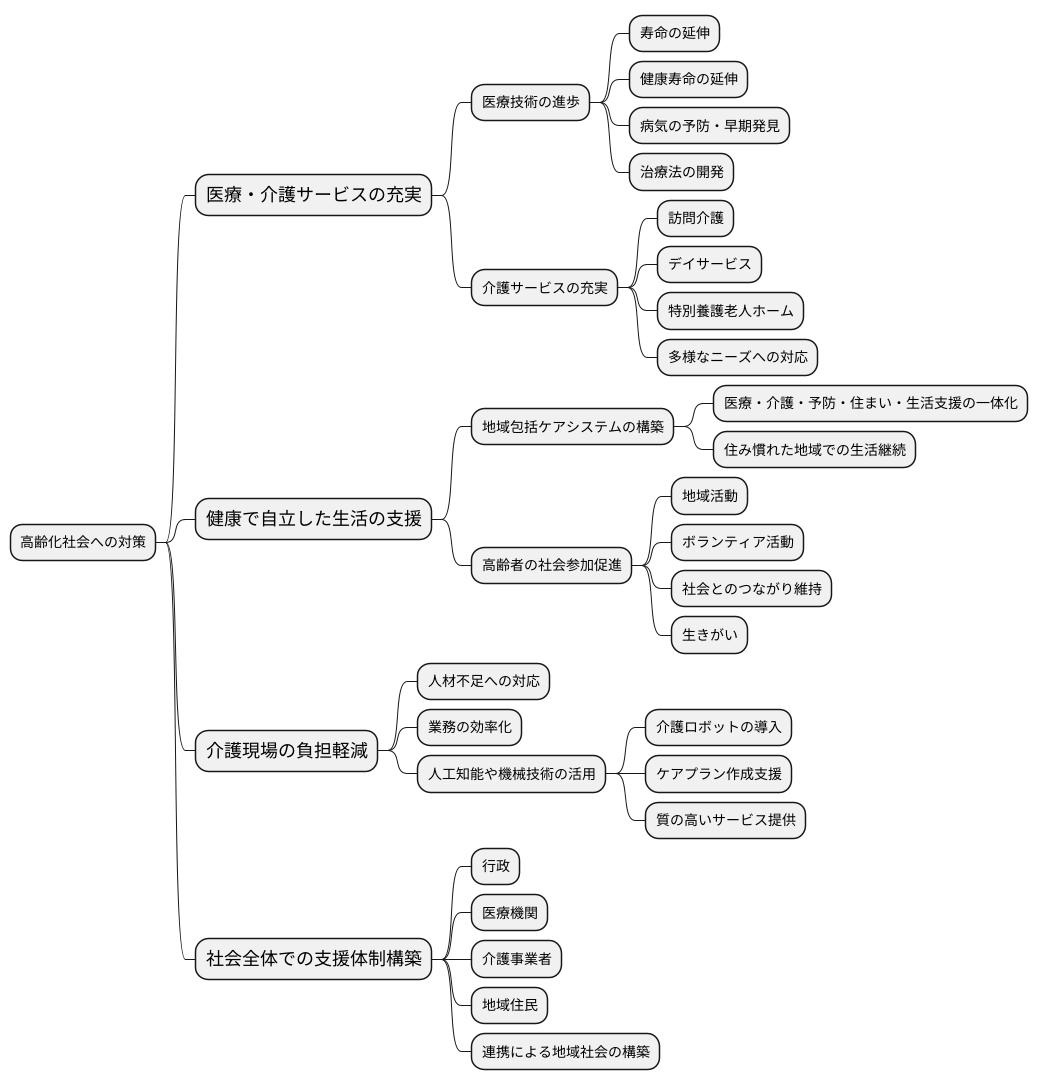

今後の課題と展望

高齢化が急速に進む中で、後期高齢者の増加は、社会保障制度の維持にとって大きな課題となっています。今後ますます高齢化が進むと予測される中で、様々な対策を講じる必要があります。

まず、医療技術の進歩は寿命を延ばし、健康寿命を延伸させるために不可欠です。病気の予防や早期発見、治療法の開発など、医療の質の向上に継続的に取り組む必要があります。それと同時に、介護サービスの充実も欠かせません。要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、質の高い介護サービスを提供できる体制を整備する必要があります。訪問介護やデイサービス、特別養護老人ホームなど、多様なニーズに対応できるサービスの提供が求められます。

健康で自立した生活を送れる高齢者を増やすことも重要です。そのためには、地域包括ケアシステムの構築が不可欠です。医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されることで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようになります。また、高齢者の社会参加を促進することも大切です。地域活動やボランティア活動などへの参加を通じて、高齢者が社会とのつながりを維持し、生きがいを感じられるよう支援する必要があります。

さらに、介護現場の負担軽減も大きな課題です。人材不足が深刻化する中、限られた人員で質の高い介護サービスを提供するためには、業務の効率化が求められます。そのための手段として、人工知能や機械技術の活用が期待されています。介護ロボットの導入や、人工知能によるケアプランの作成支援など、新たな技術を積極的に導入することで、介護職員の負担を軽減し、より質の高いサービス提供につなげることが期待されます。

高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、社会全体で高齢者を支える仕組みを構築していく必要があります。行政、医療機関、介護事業者、地域住民など、様々な関係者が連携し、高齢者を支える地域社会を築いていくことが大切です。

まとめ

いま、私たちが暮らす社会は、高齢者の数がとても多くなっています。特に後期高齢者と呼ばれる方々の増加は、社会全体のあり方を見直す必要性を突きつけています。後期高齢者の方々が増えるということは、医療や介護を必要とする人が増えるということであり、それに伴って、医療や介護の現場で働く人手が足りなくなることが心配されます。また、医療や介護にかかる費用、つまり社会保障費の増加も大きな課題です。

これらの課題を解決するためには、社会全体で高齢者を支える仕組みを作っていく必要があります。高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、地域ぐるみで見守り、支え合うことが大切です。また、医療や介護サービスを充実させるだけでなく、高齢者の方々が健康を維持し、積極的に社会に参加できるような環境づくりも重要です。例えば、簡単に体を動かすことができる場の提供や、地域活動への参加の呼びかけなどを通して、高齢者の方々が健康で元気に過ごせるように支援していく必要があります。

高齢者の方々自身も、健康管理に気を配り、社会とのつながりを積極的に持つことが大切です。バランスの取れた食事や適度な運動を心がけ、健康寿命を延ばすように努めることが重要です。また、地域活動やボランティア活動などに参加することで、社会とのつながりを維持し、生きがいを持って生活していくことが、健康寿命の延伸につながると考えられます。

高齢者が安心して暮らせる社会は、同時に、若い世代にとっても暮らしやすい社会です。高齢者も若い世代も、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会を実現するために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があります。多様な立場の人々の意見を聞き、共に考え、より良い社会を築いていく努力が、今まさに求められています。

| 課題 | 解決策 | 高齢者自身ができること | 目指す社会 |

|---|---|---|---|

| 高齢者人口の増加に伴う医療・介護の人手不足、社会保障費の増加 |

|

|

高齢者も若い世代も安心して暮らせる持続可能な社会 |