支え合いの力:インフォーマルサービス

介護を学びたい

先生、「インフォーマルサービス」ってよく聞くんですけど、介護保険のサービスとはどう違うんですか?

介護の研究家

いい質問だね。簡単に言うと、インフォーマルサービスは家族や地域の人、ボランティアなどによる無償の支援のことだよ。例えば、家族が食事の世話をする、近所の人が買い物に付き添う、ボランティアがお話し相手になる、といった活動がこれにあたるね。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、お金を払って専門の人に頼むサービスとは違うんですね。

介護の研究家

その通り。お金を払って専門家にしてもらうサービスは「フォーマルサービス」と言って、介護保険や医療保険などの公的サービスがこれにあたるよ。インフォーマルサービスはフォーマルサービスでは対応しきれない部分を補う、大切な役割を担っているんだ。

インフォーマルサービスとは。

『非公式なサービス』について説明します。『非公式なサービス』とは、お年寄りのご家族や、お住まいの地域の方々、近所の方々、あるいはボランティアの方々などが行うサービスのことです。介護保険や医療保険といった制度で提供されるサービス以外の支援のことを指します。お年寄りを支えるサービスとして、必要な時に提供されます。

インフォーマルサービスとは

「インフォーマルサービス」とは、制度として決められたサービスではなく、家族や友人、地域の人々、それにボランティアなどによって行われる、介護や支援活動のことです。お年寄りが慣れ親しんだ地域で安心して暮らし続けるためには、こうした人同士の支え合いがとても大切です。公的なサービスだけではなかなか行き届かない、細やかな支援や心のこもったふれあいは、お年寄りの暮らしの質を高める上で大きな役割を果たしています。

例えば、家族による食事の世話や、近所の人による買い物代行、ボランティアによる見守り活動などが挙げられます。これらの活動は、お年寄りの体の負担を軽くするだけでなく、寂しさや孤独を和らげ、社会とのつながりを保つ上でも大きな意味を持ちます。インフォーマルサービスは、地域全体の支え合いの気持ちに基づいており、お年寄りだけでなく、支援する側にとっても、地域への貢献や人としての成長につながる大切な機会となっています。

高齢化が進む今の社会では、インフォーマルサービスの重要性はますます高まっており、より活発に行われることが求められています。これから、もっと多くの人々がインフォーマルサービスに参加し、支え合いの輪が広がっていくことが望まれます。また、インフォーマルサービスを支えるための、地域のネットワークづくりや、必要な情報を伝える仕組みの整備も大切な課題です。これらの取り組みによって、お年寄りが安心して暮らせる地域社会を作っていく必要があります。

行政や地域包括支援センターなど、公的な機関も、インフォーマルサービスを支援するための体制づくりに積極的に取り組むことが重要です。例えば、ボランティアを育てるための講座を開いたり、地域の人々同士の交流を深めるための催し物を行うことで、インフォーマルサービスの土台を強くしていくことができます。インフォーマルサービスは、人と人とのつながりを大切にすることで、温かい社会を作る力となります。誰もが安心して暮らせる地域社会を目指し、公的なサービスとインフォーマルサービスがうまく組み合わさることで、よりきめ細やかで、心に寄り添った支援を実現できるでしょう。

| インフォーマルサービスとは | 制度外の介護・支援活動。家族、友人、地域、ボランティアなどによる。高齢化社会において重要性が増し、活発化が求められる。 |

|---|---|

| 具体例 |

|

| 効果 |

|

| 今後の課題 |

|

| 公的機関の役割 |

|

| 理想的な支援体制 | 公的サービスとインフォーマルサービスの連携による、きめ細かく心に寄り添った支援 |

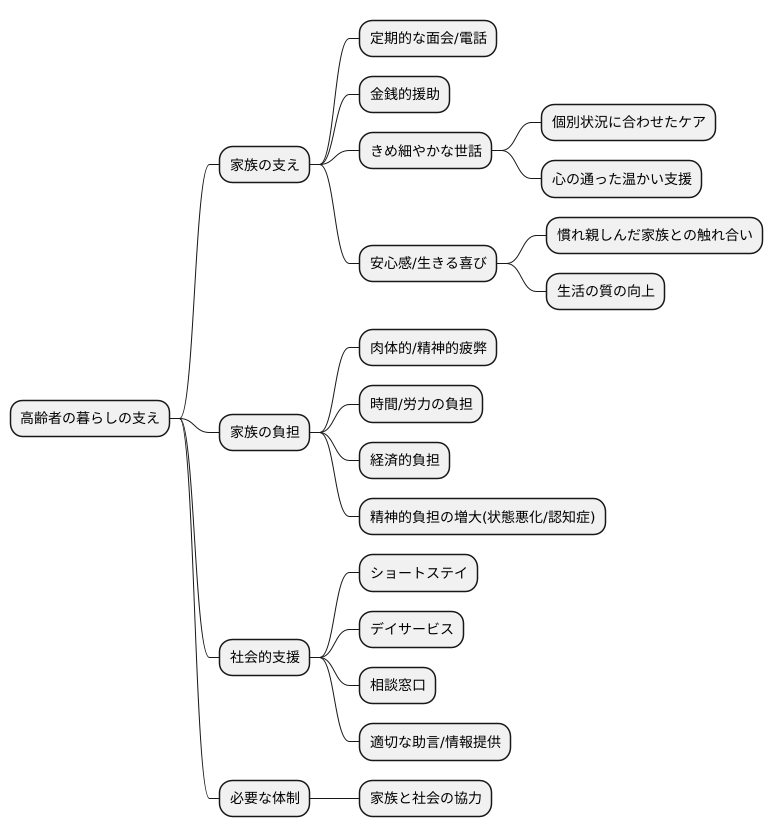

家族による支援

年を重ねた方の暮らしを支える上で、家族の支えはかけがえのないものです。一つ屋根の下で暮らす家族はもちろん、遠く離れて暮らす家族も、様々な形で支えとなっています。例えば、定期的に顔を合わせたり、電話で声をかけたり、金銭面で援助したりと、その形は様々です。

家族は、高齢者のこれまでの歩みや性格、好みなどをよく知っています。そのため、一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな世話をすることができます。施設や専門家によるケアでは行き届かない、心の通った温かい支援を提供できる点が、家族による支えの大きな特徴です。また、高齢者にとって家族の存在は、心の支えとなり、安心感や生きる喜びにつながります。慣れ親しんだ家族との触れ合いは、穏やかな気持ちをもたらし、生活の質を高める上で重要な役割を果たします。

しかし、家族による世話は、時に大きな負担となることもあります。長期間にわたる世話は、肉体的にも精神的にも疲弊し、介護者の生活にも影響を及ぼす可能性があります。世話に費やす時間や労力は、介護者の仕事やプライベートな時間を圧迫し、経済的な負担も大きくなる場合があります。また、高齢者の状態が悪化したり、認知症の症状が現れたりすると、介護者の精神的な負担はさらに増大します。

介護者の負担を軽くし、支えるための仕組みづくりは、社会全体の課題です。例えば、一時的に高齢者の世話を代行してくれる短期入所生活介護(ショートステイ)や、日帰りで施設に通い様々なサービスを受けられる通所介護(デイサービス)などの活用を促すことが重要です。これらのサービスを利用することで、介護者は休息を取ったり、自分の時間を持つことができます。また、介護に関する悩みや相談に対応する窓口を充実させることも必要です。専門の相談員が親身になって話を聞き、適切な助言や情報を提供することで、介護者は孤立することなく、安心して世話に取り組むことができます。高齢化が進む現代社会において、家族と社会が協力して高齢者を支える体制を構築することがますます重要になっています。

地域住民による支え合い

高齢化が進む現代社会において、高齢者の生活を支える仕組みづくりは喫緊の課題です。その中で、地域住民による支え合いは、高齢者の暮らしを支える上で欠かせない重要な役割を担っています。

高齢になると、身体機能の衰えにより、これまで簡単にできていた家事や買い物などの日常生活動作が困難になる場合があります。このような場合、近所の方によるちょっとした支援が大きな助けとなります。例えば、買い物代行、庭木の剪定、ゴミ出しの手伝いなどは、高齢者にとって負担が大きく、支えが必要となる場面です。また、話し相手になってあげる、一緒に散歩をするといった、精神的な支えも高齢者にとっては大変重要です。

こうした地域住民による支え合いは、高齢者の生活の質の向上に大きく貢献するだけでなく、社会参加の促進にもつながります。地域住民との交流を通して、高齢者は社会とのつながりを感じ、孤立感を解消することができます。

地域住民による支え合いを促進するためには、地域社会全体で高齢者を支える体制を構築することが重要です。例えば、地域包括支援センターや自治会などが中心となり、住民同士のつながりを深めるための取り組みを積極的に行う必要があります。高齢者と地域住民が交流できるイベントの開催や、ボランティア活動の推進などは、住民同士の交流を深め、支え合いの輪を広げる効果が期待できます。また、地域住民向けの研修会などを開催し、高齢者の身体的・精神的な特徴や、適切な支援の方法などを学ぶ機会を提供することも重要です。これらの取り組みを通して、地域全体で高齢者を支える温かい社会を実現していくことが大切です。

| 高齢者の課題 | 地域住民による支援 | 支援の効果 | 支援体制の構築 |

|---|---|---|---|

| 身体機能の衰えによる日常生活動作の困難 | 買い物代行、庭木の剪定、ゴミ出し、話し相手、散歩 | 生活の質の向上、社会参加の促進、孤立感の解消 | 地域包括支援センター、自治会による取り組み |

| 社会とのつながりの希薄化 | 交流イベント、ボランティア活動 | 社会とのつながりを感じ、孤立感を解消 | 住民同士のつながりを深める取り組み |

| 地域住民向け研修会(高齢者の特徴、適切な支援方法) |

ボランティアの活躍

地域の高齢者を支える様々な活動に、多くの心優しい人たちがボランティアとして参加しています。その活動内容は多岐に渡り、一人暮らしのお年寄りの家を訪問して話を聞いたり、一緒に時間を過ごしたりする傾聴活動もその一つです。また、施設や地域の集会所などで、歌を歌ったり、ゲームをしたり、体操をしたりといったレクリエーション活動のサポートも大切な役割です。さらに、体が不自由で買い物に出かけるのが難しい高齢者のために、食事を届けるボランティアもいます。

これらの活動は、専門的な知識や技術を持つ人でなくても、人の役に立ちたいという温かい気持ちと行動力があれば誰でも参加できます。高齢者にとっては、ボランティアとの交流は、日々の生活に新しい刺激や喜びをもたらし、心身の健康維持にも繋がります。笑顔で話しかけてくれるボランティアの存在は、孤独を感じやすい高齢者にとって大きな支えであり、社会との繋がりを実感できる貴重な機会となります。

ボランティア活動をより活発にするためには、様々な支援が必要です。例えば、活動場所の提供や、活動内容に応じた研修の実施、活動に必要な費用の一部補助などが挙げられます。また、地域の人々にボランティアの活動内容や成果を知ってもらうための広報活動も重要です。活動の様子を地域新聞や広報誌に掲載したり、地域のお祭りなどで紹介することで、ボランティア活動への理解と関心を高め、より多くの人が参加しやすい環境づくりに繋がります。誰もが気軽にボランティアとして活動できるようになれば、高齢者にとって暮らしやすい地域社会の実現に大きく貢献できるでしょう。

| 活動内容 | 対象者 | 効果 | 支援の例 |

|---|---|---|---|

| 傾聴活動(訪問、談話など) | 一人暮らしのお年寄り | 日々の生活に刺激、喜び、心身の健康維持、孤独感の軽減、社会との繋がり | 活動場所の提供、研修の実施、費用補助、広報活動 |

| レクリエーション活動のサポート(歌、ゲーム、体操など) | 施設や地域の集会所にいる高齢者 | 日々の生活に刺激、喜び、心身の健康維持、社会との繋がり | 活動場所の提供、研修の実施、費用補助、広報活動 |

| 食事の配達 | 体が不自由で買い物に出かけるのが難しい高齢者 | 生活の支援、健康維持 | 活動場所の提供、研修の実施、費用補助、広報活動 |

サービス連携の必要性

高齢化が進む中で、高齢者の暮らしを支えるには、公的なサービス(フォーマルサービス)だけでは十分ではありません。家族や友人、近所の人、ボランティアといった身近な人々による支え(インフォーマルサービス)の役割がとても大きくなっています。これらの支えがうまく繋がることで、高齢者の様々なニーズに合わせた、切れ目のない支援を実現できます。

例えば、介護を専門とする人(ケアマネジャー)は、高齢者の状況をきちんと把握し、家族や地域の人々、ボランティアと協力しながら、必要なサービスを組み合わせることが大切です。一人暮らしの高齢者で、買い物や料理が難しくなった場合、公的なサービスで週に数回の食事の宅配を利用する一方で、近所の人が毎日様子を見に行き、簡単な家事を手伝うといった連携が考えられます。また、日中はデイサービスを利用し、夜は家族が介護を行うなど、状況に応じて柔軟に組み合わせることで、高齢者の負担を軽減し、暮らしやすさを高めることができます。

インフォーマルサービスを担う人々への支援も重要です。介護の知識や技術を学ぶための講座や、交流会などを開催することで、介護の負担を軽くし、より質の高い支援を提供できるようになります。また、インフォーマルサービスを提供する人々が安心して活動できるよう、相談窓口の設置や、緊急時に対応できる体制の整備も必要です。

公的なサービスと身近な人々による支えがしっかりと繋がることで、高齢者は住み慣れた地域で安心して暮らすことができます。このためには、行政、サービスを提供する事業者、そして地域に住む人々が協力し、地域全体で高齢者を支える仕組み(地域包括ケアシステム)を作っていくことが重要です。高齢者の増加に伴い、インフォーマルサービスの重要性はますます高まっており、社会保障制度を持続可能なものにするためにも、身近な人々による支えを積極的に活用し、地域全体で高齢者を支える体制を築いていく必要があります。