社会福祉法:その役割と重要性

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?社会福祉法にも関係あるんですか?

介護の研究家

そうだね、似ている言葉で紛らわしいよね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、その人ができない部分を全体的に支えること。一方「介助」は、何か特定の動作や行動をするときに、必要な部分だけを手伝うことだよ。例えば、階段を上るときに手すりを持ってもらうのは「介助」だね。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方が広い意味なんですね。社会福祉法ではどのように扱われているんですか?

介護の研究家

社会福祉法では、利用者の尊厳を守り、自立した生活を営むことができるように支援することが重要だとされている。その中で、「介護」や「介助」は、利用者の状況に応じて適切に提供されるべきサービスとして位置づけられているんだよ。つまり、利用者の状態に合わせて、必要な「介護」や「介助」を提供することで、その人らしい生活を保障することが社会福祉法の理念に沿っていると言えるね。

社会福祉法とは。

「お世話をさせていただくこと」という意味を持つ言葉である「介護」と「介助」について、福祉に関する事業全体の基礎となるルールを定め、サービスを使う人のため、そして地域での福祉活動を活発にすることを目的とした法律である『社会福祉法』と関連付けて説明します。

法律の目的

社会福祉に関する法律は、私たちの暮らしが安定し、より良くなるようにするための大切な役割を担っています。人々が安心して暮らせる社会を作るため、様々な取り組みの基礎となるルールを定めているのです。

この法律は、福祉サービスを使う人々の権利と利益を守ることを目的の一つとしています。誰もが安心して必要なサービスを受けられるように、利用者の立場に立ったルール作りが重要です。例えば、サービスの内容や費用について、利用者がきちんと理解し、納得した上で利用できるように、分かりやすい説明をする義務が事業者にはあります。また、サービスを利用する中で、困ったことや不満があった場合に、相談できる窓口を設けることも定められています。

さらに、地域での福祉活動を活発にすることも、この法律の大切な目的です。高齢の方や障害のある方、子育てに苦労している家庭など、様々な人が地域で支え合い、安心して暮らせるように、地域ぐるみでの活動が欠かせません。この法律は、地域住民やボランティア団体、行政などが協力して福祉活動に取り組むための枠組みを提供しています。例えば、地域包括支援センターの設置や、住民による助け合い活動の支援などを通して、地域福祉の推進を図っています。

高齢化や少子化、貧困といった社会問題に対して、総合的な対策を立てるためにも、この法律は重要な役割を果たします。福祉サービスの質を高めるための基準を設けたり、福祉の担い手を育てるための研修制度を整備したりすることで、質の高い福祉サービスが提供されるように努めています。

誰もが安心して暮らせる社会を実現するため、この法律は、常に変化する社会の状況に合わせて見直され、より良いものへと改善されていくのです。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 人々が安心して暮らせる社会を作る | 様々な取り組みの基礎となるルールを定めている |

| 福祉サービスを使う人々の権利と利益を守る | 利用者の立場に立ったルール作り(サービス内容や費用の説明義務、相談窓口の設置など) |

| 地域での福祉活動を活発にする | 地域包括支援センターの設置、住民による助け合い活動の支援など |

| 高齢化や少子化、貧困といった社会問題に対して、総合的な対策を立てる | 福祉サービスの質を高めるための基準設定、福祉の担い手を育てるための研修制度整備など |

| 誰もが安心して暮らせる社会を実現する | 常に変化する社会の状況に合わせて見直し、改善していく |

対象となる事業

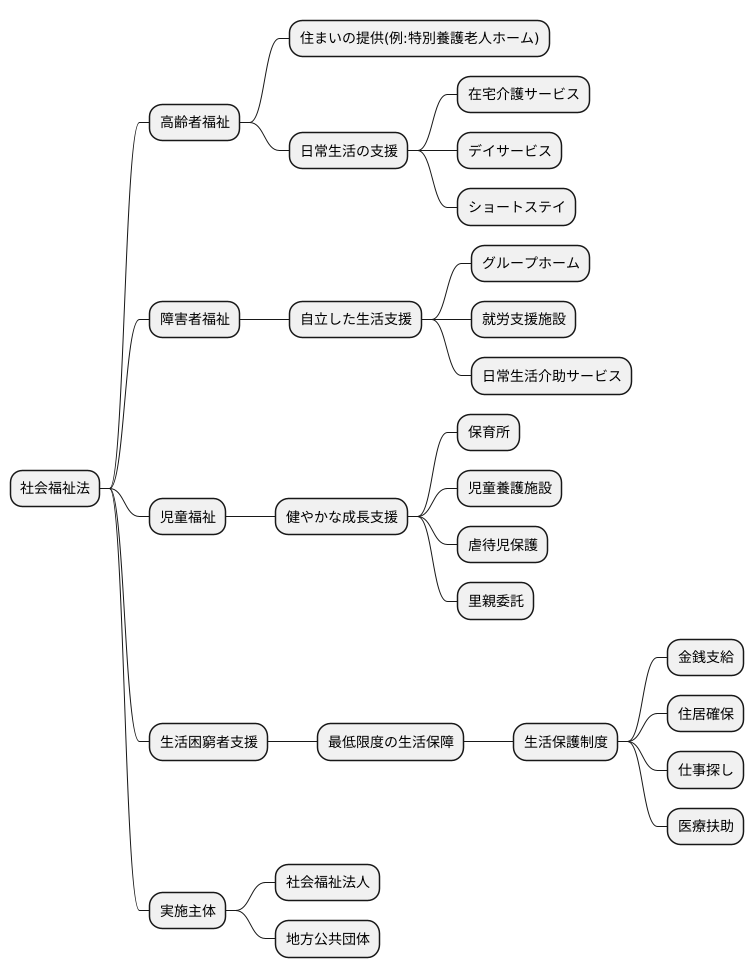

社会福祉法は、様々な困りごとを抱える人々を支えるための、幅広い事業を対象としています。主な対象となる事業分野は以下の通りです。

まず、高齢者福祉の分野では、加齢に伴う心身の衰えに対応したサービスを提供します。具体的には、特別養護老人ホームのような住まいの提供や、在宅での介護サービス、デイサービス、ショートステイといった、日常生活の支援を行います。

次に、障害者福祉の分野では、身体障害、知的障害、精神障害など、様々な障害のある人々が地域社会で自立した生活を送れるよう支援します。グループホームや就労支援施設の運営、日常生活における介助サービスの提供などが含まれます。

また、児童福祉の分野では、子どもたちの健やかな成長を支援します。保育所や児童養護施設の運営、虐待を受けた子どもへの保護、里親委託といった、様々な支援の形があります。

さらに、生活に困窮する人々への支援も社会福祉法の対象です。生活保護制度を通じて、最低限度の生活を保障するための金銭の支給や、住まいの確保、仕事探し、医療扶助などの支援を行います。

これらの事業は、社会福祉法人や地方公共団体などが担い、法律に基づいた適正な運営が求められます。利用者の権利擁護はもちろんのこと、質の高いサービス提供を通じて、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指します。社会福祉法は、社会の変化に合わせて見直されており、常に時代に合った福祉サービスの提供を可能にしています。

利用者の保護

社会福祉の制度においては、サービスを受ける方の権利と利益を守ることを何よりも大切にしています。これは、利用者の方々が安心してサービスを受けられるようにするための大切な土台となります。

まず、サービスを受ける方は、どのようなサービスなのか、費用はどれくらいかかるのかなどについて、きちんと説明を受ける権利があります。利用者の方が内容をよく理解した上で、自分の意思でサービスを選ぶことができるようにするためです。もし、サービス内容に疑問があったり、納得できないことがあったりした場合は、遠慮なく苦情を申し立てることもできます。

また、社会福祉サービスの利用においては、誰もが大切にされ、尊重されるべきです。そのため、虐待やいじめ、不当な差別などの人権を踏みにじる行為は絶対に許されません。利用者の方々がこのような人権侵害から守られるよう、社会福祉の法律できちんと定められています。安心してサービスを利用できる環境を作ることは、とても重要です。

利用者本位のサービスとは、利用者の方々が何を求めているのか、どんなことに困っているのかに常に心を配り、その方の立場に立って考え、行動することです。関係機関は、利用者の方々の声に真剣に耳を傾け、困りごとがあれば迅速かつ適切に対応していく必要があります。利用者の方々が安心して快適に過ごせるよう、寄り添う姿勢が求められています。

利用者の方々の権利を守り、その声に耳を傾けることで、初めて真に利用者の方々のための福祉サービスが実現するのです。

| 利用者中心のサービス提供 | 説明 |

|---|---|

| サービス内容の理解と選択の権利 | 利用者は、サービス内容や費用について十分な説明を受ける権利があり、理解した上で自分の意思でサービスを選択できる。 |

| 苦情申出の権利 | サービス内容に疑問や納得できない点がある場合、遠慮なく苦情を申し立てることができる。 |

| 人権の尊重 | 虐待、いじめ、不当な差別などの人権侵害は許されず、利用者はこれらの行為から守られる権利がある。 |

| 利用者の声への傾聴と迅速な対応 | 関係機関は利用者のニーズや困りごとに常に心を配り、その立場に立って考え、迅速かつ適切に対応する必要がある。 |

| 寄り添う姿勢 | 利用者が安心して快適に過ごせるよう、寄り添う姿勢が求められる。 |

地域福祉の推進

地域福祉とは、地域に住む人々が、互いに支え合い、安心して暮らせるまちをつくるための取り組みです。社会福祉法はこの地域福祉の推進を目的の一つとして掲げ、地域住民、ボランティア、社会福祉協議会、地方公共団体などが協力して地域福祉を推進していくことを定めています。

高齢化が進む現代社会において、地域福祉の重要性はますます高まっています。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、見守り活動や家事援助、配食サービスなど、様々な支援が必要です。また、子育て中の家庭に対する支援も地域福祉の重要な役割です。子育てサークルや一時預かりなどのサービスは、子育ての負担軽減につながり、地域全体で子育てを支える雰囲気づくりに役立ちます。

障害のある人々が地域で活躍するためには、社会参加の機会の提供や、日常生活における介助が不可欠です。地域住民の理解と協力が、障害のある人々が地域の一員として暮らしていく上で大きな支えとなります。

地域福祉の活動は、行政機関だけで行うのではなく、地域住民が主体的に関わることが大切です。ボランティア活動への参加や、地域活動への協力など、一人ひとりの小さな行動が地域福祉を支え、より良い地域社会づくりにつながります。社会福祉法は、地域福祉活動を支援するための様々な制度を設けています。これらの制度を活用しながら、地域住民、ボランティア、関係機関が連携し、地域の実情に合わせた福祉サービスの提供や、住民同士の支え合いの仕組みづくりを進めていくことが重要です。

誰もが安心して暮らせる地域社会の実現のためには、地域福祉の更なる充実が不可欠です。私たち一人ひとりが地域福祉への関心を高め、積極的に関わっていくことが、温かい社会の実現につながるのです。

| 対象者 | 支援内容 | 関係者 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 見守り活動、家事援助、配食サービス | 地域住民、ボランティア、社会福祉協議会、地方公共団体 |

| 子育て中の家庭 | 子育てサークル、一時預かり | 地域住民、ボランティア、社会福祉協議会、地方公共団体 |

| 障害のある人 | 社会参加の機会の提供、日常生活における介助 | 地域住民、ボランティア、社会福祉協議会、地方公共団体 |

今後の課題

社会を取り巻く環境は、常に変化を続けています。特に、少子高齢化の進展は、社会の在り方に大きな影響を与えています。高齢化が進む一方で、子どもを産み育てる世帯が減少し、社会を支える現役世代の負担が増大しています。同時に、高齢者の介護を必要とする期間も長くなり、介護を担う家族の負担も大きくなっています。このような状況下で、社会保障費の増大は、国の財政を圧迫する大きな要因となっています。限られた財源を有効に活用し、必要なサービスを必要な人に届けられるよう、制度の見直しが必要です。

また、人々の暮らしが多様化する中で、福祉サービスに対するニーズも複雑化しています。従来の画一的なサービス提供では、多様なニーズに対応しきれなくなってきています。一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな支援が必要です。そのためには、地域の実情に合わせた柔軟な制度設計や、多様な主体による協働が不可欠です。

さらに、地域共生社会の実現も重要な課題です。高齢者や障がいのある人が、地域で安心して暮らせるように、地域住民が主体的に支え合う仕組みづくりが必要です。地域住民が互いに助け合い、支え合うことで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現できます。行政だけでなく、地域住民、企業、NPOなど、様々な主体が連携し、地域福祉の向上に努めることが大切です。

社会福祉を取り巻く環境の変化に対応するためには、社会福祉に関する法律や制度も、時代に合わせた見直しが必要です。法律は、社会の基盤となる重要なものです。社会の変化に柔軟に対応し、常に最善の状態を維持していく必要があります。そのためには、継続的な見直しと改善が不可欠です。私たちは、社会の現状をしっかりと把握し、未来を見据えながら、より良い社会福祉制度を築いていく努力を続けなければなりません。

| 課題 | 詳細 | 対応策 |

|---|---|---|

| 少子高齢化 | 高齢化の進展、少子化、現役世代の負担増、介護期間の長期化、社会保障費の増大 | 制度の見直し、財源の有効活用 |

| 多様なニーズ | 福祉サービスへのニーズの複雑化、画一的なサービス提供の限界 | きめ細やかな支援、柔軟な制度設計、多様な主体による協働 |

| 地域共生社会の実現 | 高齢者・障がい者の地域生活支援、地域住民の支え合い | 地域住民、企業、NPOなど多様な主体の連携、地域福祉の向上 |

| 法制度の時代適合 | 社会の変化への対応、最善の状態維持 | 継続的な見直しと改善 |

まとめ

人々の幸せを支えるための土台となる法律、それが社会福祉法です。この法律は、困っている人々を助けるだけでなく、地域全体の幸せを向上させることを目指しています。具体的には、サービスを受ける人の権利を守ること、地域で助け合う仕組みを作ること、そして福祉サービスの質をより良くすることなど、様々な役割を担っています。

社会の状況は常に変化していくため、社会福祉法も時代に合った内容に見直していく必要があります。例えば、高齢化が進む中で、高齢者の生活を支えるためのサービスの充実が求められています。また、障害のある人や子育てに苦労している家庭への支援も、社会福祉法に基づいて行われています。

この法律がしっかりと機能するためには、私たち一人ひとりがその役割を正しく理解し、積極的に関わっていくことが大切です。例えば、地域で行われる福祉活動に参加したり、困っている人がいたら手を差し伸べたり、行政の取り組みへの意見を伝えたりするなど、様々な形で貢献することができます。

社会福祉法は、全ての人が安心して暮らせる社会を作るための大切な羅針盤です。今後、ますます複雑化する社会の中で、この法律の重要性はさらに高まっていくでしょう。私たち一人ひとりが社会福祉に関心を持ち、共に支え合う社会を築いていくことで、誰もが幸せに暮らせる未来を実現できるはずです。そのためにも、社会福祉法の理念を理解し、地域福祉の推進に積極的に参加していくことが、私たちに求められています。

| 社会福祉法の目的 | 具体的な役割 | 私たちにできること |

|---|---|---|

| 人々の幸せを支えるための土台となる法律であり、困っている人を助けるだけでなく、地域全体の幸せを向上させることを目指す。 |

|

|