聞こえや言葉の専門家 言語聴覚士

介護を学びたい

先生、「言語聴覚士」って、高齢者の「介護」と「介助」の仕事をする人なんですか?よくわからないので教えてください。

介護の研究家

そうだね。「介護」と「介助」に深く関わる仕事ではあるけど、少し違う視点が必要だよ。「言語聴覚士」は、ことばや聞こえ、食べること、飲み込むことに問題を抱える人に対して専門的な訓練や指導をする専門家なんだ。高齢者だけでなく、子どもも含めて幅広い年代の人を対象にしているんだよ。

介護を学びたい

つまり、「介護」や「介助」そのものをするというよりは、高齢者などが自分で生活できるよう、ことばや食べることなどの機能を回復させるための訓練をする、ということですか?

介護の研究家

その通り!例えば、脳卒中でうまく話せなくなった高齢者に対して、発音の練習をしたり、飲み込みが難しくなった高齢者に対して、安全に食事ができるように指導したりするんだよ。そうすることで、高齢者が少しでも自立した生活を送れるように支援するのが「言語聴覚士」の仕事なんだ。

言語聴覚士とは。

「介護」と「介助」について。言葉や聞こえ、声、認識力、発達、食べたり飲み込んだりする機能に問題を抱えている、支援が必要な、または介護が必要な高齢者の方々に対して、それぞれの困りごとを理解し、解決するため、検査や評価を行い、必要な訓練や指導、支援を行う専門職である「言語聴覚士」について説明します。この専門職は、国家資格で、「言語聴覚士法」という法律に基づいています。

言語聴覚士とは

言語聴覚士、略してSTと呼ばれる専門家は、話す、聞く、食べる、飲み込むといった行為に困難を抱える人々を支援します。これらは、私たちが社会生活を送る上で欠かせない大切な機能です。生まれたばかりの赤ちゃんから、人生の先輩である高齢者まで、幅広い年齢層の方々がSTの支援対象となります。

支援が必要となる原因は様々です。例えば、病気や事故による後遺症、生まれつきの発達上の特性、加齢に伴う機能の衰えなどが挙げられます。具体的には、ことばの意味を理解したり、自分の気持ちをことばで伝えたりすることが難しい、うまく発音できない、声がかすれてしまう、周囲の音が聞こえにくい、食べ物がうまく飲み込めないといった症状が見られます。STは、これらの症状に対して専門的な検査や評価を行い、一人ひとりに合わせた訓練プログラムを作成します。

訓練では、発音の練習や、ことばの理解を深めるためのゲーム、呼吸法の改善、滑舌をよくするための練習、安全に飲み込むための姿勢や食事の工夫などを指導します。また、ご家族や介護に携わる方々への指導も大切な仕事です。家庭での練習方法や、日常生活での注意点などを伝え、ご家族と協力しながら支援を進めていきます。さらに、住環境や学校、職場などの環境調整についても助言を行います。例えば、周囲の音を聞き取りやすくするための工夫や、食事がしやすくなるような道具の提案などです。

人と人とのつながり、社会の中で生きていくために、コミュニケーションは欠かせません。言語聴覚士は、人々が円滑なコミュニケーションを回復し、自分らしい豊かな生活を送れるよう、寄り添いながら支えていく専門家です。

| 役割 | 対象 | 原因 | 症状 | STの活動 |

|---|---|---|---|---|

| 話す、聞く、食べる、飲み込むといった行為に困難を抱える人々を支援 | 赤ちゃんから高齢者まで | 病気や事故による後遺症、生まれつきの発達上の特性、加齢に伴う機能の衰え |

|

|

高齢者への支援

歳を重ねると、体の機能が少しずつ衰えていくのは自然なことです。話すこと、聞くこと、ものを飲み込むことなど、当たり前にできていたことができにくくなる場合があります。例えば、言葉がうまく出てこなくなったり、相手の話していることが理解しにくくなったり、食べ物がうまく飲み込めなくなったりするといったことです。このような変化は、脳卒中などの病気が原因で起こることもあります。こうした変化は、毎日の生活の質を下げるだけでなく、誤嚥性肺炎といった命に関わる病気のリスクも高めます。

そこで、言語聴覚士が専門的な知識と技術を生かして高齢者を支援します。言語聴覚士は、高齢者一人ひとりの状態に合わせて、話すこと、聞くこと、飲み込むことの練習プログラムを作ります。例えば、はっきりとした発音や声の出し方の練習、言葉の理解や伝え方の練習、安全に飲み込むための練習などです。また、介護をする人や家族への指導も行います。毎日の生活で、高齢者とどのように接すれば良いか、安全に食事を助けるにはどうすれば良いかなどをアドバイスします。

具体的には、話すことが難しくなった高齢者には、口や舌の動きの練習をしたり、絵カードや文字盤を使って意思を伝える方法を教えたりします。聞くことが難しくなった高齢者には、静かな場所でゆっくりと話しかけるようにアドバイスしたり、筆談などの代替手段を提案したりします。飲み込むことが難しくなった高齢者には、食べ物のとろみを調整したり、姿勢に気を付けて食べるように指導したりします。

このように、言語聴覚士は高齢者が安心して毎日を過ごせるように、様々な面から支えています。高齢者本人だけでなく、周りの人々へのサポートも大切にして、より良い生活が送れるように取り組んでいます。

| 機能低下 | 言語聴覚士の支援内容 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 話すこと | 話すことの練習プログラム作成、介護者・家族への指導 | 口や舌の動きの練習、絵カードや文字盤を使った意思伝達方法の指導 |

| 聞くこと | 聞くことの練習プログラム作成、介護者・家族への指導 | 静かな場所でゆっくりと話しかける、筆談などの代替手段の提案 |

| 飲み込むこと | 飲み込むことの練習プログラム作成、介護者・家族への指導 | 食べ物のとろみ調整、姿勢に気を付けて食べる指導 |

活躍の場

言語聴覚士と呼ばれる人たちは、実に様々な場所で活躍しています。病院や診療所といった医療機関はもちろんのこと、リハビリテーションに特化した施設や、介護老人保健施設、特別養護老人ホームといった高齢者向けの施設でもその力を発揮しています。さらに、近年需要が高まっている訪問看護ステーションにおいても、欠かせない存在となっています。病院では、医師や看護師をはじめ、理学療法士や作業療法士など、他の医療の専門家と協力しながら、患者さんのリハビリテーションをサポートします。病気や怪我によって話すことや食べることなどに困難を抱える患者さんに対し、専門的な訓練や指導を行います。また、介護施設では、入居者の日常生活を支えながら、コミュニケーション能力の維持・向上を目指した活動を行います。高齢になると、話すことや言葉を理解することが難しくなる場合がありますが、言語聴覚士は、そうのような方々が円滑にコミュニケーションを取れるよう、様々な工夫を凝らした訓練や支援を提供します。

地域の高齢者の生活を支える場においても、言語聴覚士の活躍は目覚ましいものがあります。地域包括支援センターや在宅医療の現場では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、様々な支援を提供しています。例えば、飲み込みにくくなった高齢者に対して、安全に食事ができるよう指導したり、ご家族へのアドバイスを行ったりすることで、誤嚥性肺炎などのリスクを減らす取り組みを行っています。

活躍の場は医療や福祉分野だけにとどまりません。学校や教育機関では、発達が少し遅れている子どもたちの支援にも携わっています。言葉の発達が遅れている子どもや、うまく言葉が出てこない子どもに対して、個々の状況に合わせた発達支援プログラムを作成し、子どもたちのコミュニケーション能力の向上をサポートします。このように、言語聴覚士は、医療、福祉、教育といった幅広い分野で活躍の場を広げ、人々の生活の質の向上に貢献しています。様々な年代の人々が抱えるコミュニケーションに関する課題に寄り添い、専門的な知識と技術を駆使して支援する、なくてはならない存在と言えるでしょう。

| 場所 | 活動内容 |

|---|---|

| 病院・診療所 | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士と連携し、病気や怪我で話す・食べることに困難を抱える患者に訓練・指導を行う。 |

| リハビリテーション施設・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム | 入居者の日常生活を支え、コミュニケーション能力の維持・向上を目指す活動を行う。高齢者の円滑なコミュニケーションのための訓練・支援を提供。 |

| 訪問看護ステーション | 近年需要が高まっている。 |

| 地域包括支援センター・在宅医療 | 高齢者が住み慣れた地域で生活継続できるよう支援。飲み込み困難な高齢者への指導、家族へのアドバイス、誤嚥性肺炎リスク軽減への取り組み。 |

| 学校・教育機関 | 発達に遅れのある子どもを支援。言葉の発達に遅れのある子どもに対し、個々の状況に合わせた発達支援プログラム作成、コミュニケーション能力向上をサポート。 |

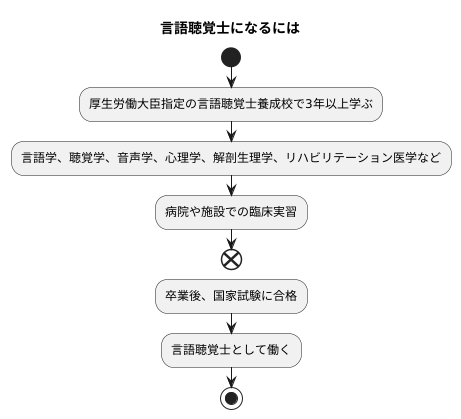

必要な資格

ことばを話す、聞くことに困難がある方の支援をする専門家である言語聴覚士になるには、国家資格が必要です。この資格を得るには、国から認められた学校で学ぶ必要があります。大学や専門学校といった、厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成校で、3年以上かけて必要な知識や技術を身につけなければなりません。養成校での勉強内容は多岐に渡ります。ことばの仕組みを学ぶ言語学、聞こえに関する聴覚学、発声の仕組みを学ぶ音声学に加え、人の心について学ぶ心理学、体の構造や働きについて学ぶ解剖生理学、そして、機能回復のためのリハビリテーション医学など、幅広い分野を学びます。机上の勉強だけでなく、実際の現場での経験も重要です。病院や様々な施設で臨床実習を行い、患者さんと直接関わりながら、実践的な技術を磨きます。教科書で得た知識を、現実世界でどう活かすのかを学ぶ、貴重な機会です。3年間の学びを経て、晴れて学校を卒業した後、国家試験に合格することで、ようやく言語聴覚士として働くことができるようになります。この国家試験は、養成校で学んだ知識や技術がしっかりと身についているかを確かめるための、大切な関門です。言語聴覚士は、ことばによるコミュニケーションに問題を抱える人々を支え、その人らしい生活を送れるように手助けする、やりがいのある仕事です。周りの人と円滑なコミュニケーションが取れないことで、日常生活に支障をきたし、苦しんでいる人々は少なくありません。言語聴覚士は、そんな人々にとって、なくてはならない存在です。ことばの専門家として、人々の生活の質を高めるという、大きな役割を担っています。この仕事には、コミュニケーションに困難を抱える人々を支えたいという強い気持ちが必要です。専門的な知識はもちろんのこと、それ以上に、相手を思いやる温かい心を持った人材が求められています。

多職種連携の重要性

高齢化が進む現代社会において、医療や介護の現場では、多様な専門職がそれぞれの知識や技術を生かし、連携して働く「多職種連携」がますます重要になっています。これは、利用者一人ひとりに最適な、質の高い支援を提供するために欠かせない考え方です。

例えば、ことばや飲み込みに関する専門家である言語聴覚士の仕事を見てみましょう。言語聴覚士は、医師の指示の下、看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士など、様々な職種と連携しながら業務にあたります。

脳卒中後の利用者の回復支援を例に考えてみます。医師は治療方針を決定し、看護師は利用者の体調管理や服薬管理を行います。理学療法士は、寝返りや歩行といった基本的な身体機能の回復を支援し、作業療法士は食事や着替えといった日常生活動作の訓練を支援します。言語聴覚士は、失語症や構音障害、嚥下障害といった、ことばや飲み込みの機能に関するリハビリテーションを行います。このように、それぞれの専門家がそれぞれの得意分野を生かし、互いに情報を共有し、協力することで、利用者にとって最も効果的な、包括的な支援を提供することが可能になります。

また、介護施設においても多職種連携は重要です。言語聴覚士は介護福祉士と連携し、利用者の日常生活の支援やコミュニケーションをサポートします。例えば、食事介助の際に、食べやすい姿勢や食事の形態を工夫したり、意思疎通を図るためのコミュニケーションツールを導入したりすることで、利用者の生活の質を高めることができます。多職種がそれぞれの専門性を共有し、協力し合うことで、利用者中心の、きめ細やかなケアを実現できるのです。

このように、医療や介護の現場では、多職種連携が質の高い支援提供に不可欠となっています。それぞれの専門家の知識や技術を組み合わせ、チームとして一丸となって利用者を支えることで、より良い支援を提供できると言えるでしょう。