食べやすい食事:ソフト食のススメ

介護を学びたい

先生、「ソフト食」ってよく聞くんですけど、普通の食事と何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。普通の食事は、私たちのように噛む力や飲み込む力が健康な人が食べられるものです。ソフト食は、噛む力や飲み込む力が弱くなった方のために、食べやすく工夫された食事のことです。

介護を学びたい

じゃあ、刻んだ野菜とか、とろみをつけたスープみたいなものですか?

介護の研究家

そうです。食材をペースト状にしたり、細かく刻んだり、とろみをつけたりすることで、飲み込みやすくしているんです。噛むことや飲み込むことが難しい高齢者の方でも、安全に食事を楽しめるように工夫されています。

ソフト食とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「ソフト食」についてお話します。ソフト食とは、食べ物を噛んだり飲み込んだりするのに苦労するお年寄りのために、食べ物をペースト状にしたり、細かく刻んだりして食べやすく工夫した食事のことです。

ソフト食とは

噛む力や飲み込む力が弱くなった方にとって、食事は大きな課題となることがあります。口にする喜びを感じにくくなったり、栄養不足に陥ったりする恐れも出てきます。こうした状況を改善するために考案されたのがソフト食です。

ソフト食とは、食べ物を柔らかく調理することで、噛むことや飲み込むことが困難な方でも楽に食べられるように工夫された食事のことです。食材をじっくりと柔らかく煮込んだり、細かく刻んだり、すりつぶしてペースト状にしたりと、様々な調理方法が用いられます。

ソフト食の最大の利点は、食べやすさと消化の良さです。噛む力が弱い方でも容易に食べることができ、胃腸への負担も軽減されます。特に、加齢に伴い噛む力や飲み込む力が低下した高齢者や、病気療養中で体力が落ちている方にとっては、非常に重要な食事形態です。

また、ソフト食は誤嚥(ごえん)を防ぐ効果も期待できます。食べ物が飲み込みやすい状態になっているため、気管に食べ物が誤って入ってしまう危険性を減らすことができます。誤嚥は肺炎などの重大な病気を引き起こす可能性があるため、ソフト食による予防は大変重要です。

さらに、見た目にも配慮することで、食欲を増進させる効果も期待できます。食材の色合いを生かした盛り付けや、食べやすい大きさに整えることで、食事への関心を高め、食べる楽しみを味わっていただくことができます。彩り豊かで見た目も美しい食事は、心も豊かにし、健康な生活を送る上で重要な役割を果たします。

このように、ソフト食は、噛む力や飲み込む力が弱くなった方の栄養摂取を助け、安全な食生活を支える上で、欠かせない存在と言えるでしょう。

| ソフト食の特徴 | メリット |

|---|---|

| 食べ物を柔らかく調理したもの | 食べやすく、消化が良い |

| 様々な調理方法がある(煮込み、刻む、すりつぶしなど) | 高齢者や療養中の方にとって重要な食事形態 |

| 誤嚥防止に効果的 | |

| 見た目にも配慮することで食欲増進も期待できる。 | 彩り豊かで見た目も美しい食事は、心も豊かにする |

ソフト食の必要性

人は誰でも年を重ねると、体の機能が少しずつ衰えていきます。これは自然なことで、口の中の機能も例外ではありません。歯や顎の力が弱まったり、食べ物を飲み込む力が低下したりすることはよくあることです。特に高齢になると、硬いものを噛み砕いたり、スムーズに飲み込んだりすることが難しくなる場合があります。このような状態では、食事そのものが負担となり、十分な栄養を摂ることが難しくなります。

無理に硬いものを食べようとすると、噛み砕くのに時間がかかったり、うまく飲み込めずにむせてしまうことがあります。食べることが苦痛になると、食事量が減少し、必要な栄養が不足してしまいます。栄養不足は体力の低下や免疫力の低下につながり、病気にかかりやすくなるなど、健康に大きな影響を与えます。さらに、食べ物が気管に入り込んでしまう誤嚥は、誤嚥性肺炎という重い病気の原因となることがあります。高齢者の場合、誤嚥性肺炎は命に関わることもあるため、特に注意が必要です。

このような状況を避けるために、噛む力や飲み込む力が弱くなった方には、ソフト食がおすすめです。ソフト食は、食材を柔らかく調理したり、細かく刻んだり、とろみをつけたりすることで、噛むことや飲み込むことが容易になるように工夫された食事です。普通の食事と同じように、栄養バランスにも配慮されていますので、必要な栄養をしっかりと摂ることができます。見た目にもおいしそうに仕上げることで、食事を楽しむ気持ちを大切にしています。また、食事による負担を軽減することで、楽しく食事ができるようになります。

噛むことや飲み込むことに少しでも不安を感じ始めたら、早めにソフト食への切り替えを検討することが大切です。無理なく食事を続けることで、健康を維持し、より豊かな生活を送ることができます。かかりつけの医師や管理栄養士に相談し、自分に合ったソフト食の取り入れ方についてアドバイスを受けるのも良いでしょう。

| 年齢による変化 | 問題点 | 解決策 | 予防と対策 |

|---|---|---|---|

| 体の機能の低下 (口の中の機能も含む) |

|

ソフト食

|

|

ソフト食の種類と調理方法

食べることに困難がある方にとって、食事は楽しみであり、生きる力となる大切なものです。その食事を支えるソフト食は、様々な種類があり、それぞれに適した調理方法があります。大きく分けると、食材の形を残したまま食べやすくした「きざみ食」、飲み込みやすくするためにとろみをつけた「とろみ食」、そして、食材をなめらかにすりつぶした「ミキサー食」があります。

「きざみ食」は、食材を細かく刻むことで、噛む力や飲み込む力が弱い方でも食べやすくなります。調理の際は、食材の繊維に沿って刻むと、口の中でまとまりやすくなり、誤嚥を防ぐことにも繋がります。大きさは、その方の状態に合わせて、大豆の粒くらい、あるいはそれ以上に細かく調整します。

「とろみ食」は、飲み込みに問題がある方に適しています。とろみをつけることで、食べ物が食道へスムーズに流れ込み、誤嚥を防ぎます。とろみ剤を使用する際は、適正な濃度にすることが重要です。薄すぎると誤嚥の危険があり、濃すぎると飲み込みにくくなってしまいます。とろみの強さは、お茶や汁物で練習し、その方に合った濃度を見つけることが大切です。

「ミキサー食」は、食材をミキサーにかけてペースト状にしたものです。噛む力がほとんどない方や、飲み込みに重度の障害がある方に提供されます。滑らかな舌触りで、飲み込みやすく、栄養をしっかりと摂ることができます。しかし、見た目や風味が損なわれやすいので、盛り付けや彩りを工夫し、見た目にもおいしく仕上げることが大切です。

家庭でソフト食を作る際は、これらの調理方法を参考に、その方の状態に合わせた食事を提供することが大切です。市販のソフト食を利用するのも一つの方法です。最近では、様々な種類のソフト食が販売されており、栄養バランスも考慮されています。上手に活用することで、食事の準備の負担を軽減し、より多くの時間を食事の介助やコミュニケーションに充てることができます。どんな場合でも、栄養のバランスと、食べることの喜びを大切にし、楽しい食事の時間を提供することが重要です。

| 種類 | 説明 | 対象者 | 調理のポイント |

|---|---|---|---|

| きざみ食 | 食材の形を残したまま食べやすくしたもの。食材を細かく刻む。 | 噛む力や飲み込む力が弱い方 | 食材の繊維に沿って刻む。大きさは、その方の状態に合わせて調整する。 |

| とろみ食 | 飲み込みやすくするために、とろみをつけたもの。 | 飲み込みに問題がある方 | 適正な濃度にする。薄すぎると誤嚥の危険性があり、濃すぎると飲み込みにくい。 |

| ミキサー食 | 食材をミキサーにかけてペースト状にしたもの。 | 噛む力がほとんどない方、飲み込みに重度の障害がある方 | 滑らかな舌触りで飲み込みやすい。見た目や風味が損なわれやすいので、盛り付けや彩りを工夫する。 |

ソフト食の注意点

柔らかく食べやすいソフト食は、噛む力や飲み込む力が弱い方にとって大変ありがたい食事です。しかし、作る際には注意すべき点がいくつかあります。まず加熱時間です。食材を柔らかく煮込むことは大切ですが、煮込みすぎるとせっかくの栄養素が逃げてしまいます。栄養を保つためには、それぞれの食材に合った適切な加熱時間を見つけることが重要です。野菜であれば、蒸す、茹でるといった方法で短時間で加熱し、煮汁も一緒に利用するのがおすすめです。肉や魚は、加熱しすぎると硬くなることがあるので、中心部まで火が通るようじっくり加熱しつつ、煮込みすぎには注意しましょう。

次に、とろみについてです。とろみは、飲み込みを助けるために重要ですが、その濃度が適切でなければ効果がありません。とろみが強すぎると、逆に飲み込みにくくなり、負担が増してしまいます。反対に、とろみが弱すぎると、食べ物が気管に入り誤嚥してしまう危険性があります。とろみの調整には、市販のとろみ調整食品を利用すると便利です。その際は、商品の説明書をよく読んで、適切な濃度になるよう調整しましょう。飲み込みの状態に合わせて、とろみの濃度を個別に調整することも大切です。

最後に、見た目と風味です。いくら食べやすくても、見た目や香りが悪ければ食欲がわきません。食事は栄養摂取だけでなく、楽しみの一つでもあります。彩り豊かに盛り付けたり、季節感のある食材を使ったりすることで、視覚からも食欲を刺激することができます。また、香辛料は控えめにし、素材本来の風味を活かすことで、おいしく食べることができます。だし汁をうまく活用したり、風味の強い野菜を少量加えるなど、工夫次第で食事の満足度を高めることができます。これらの点に注意して、楽しく、おいしく食べられるソフト食を作りましょう。

| 項目 | 注意点 | 方法 |

|---|---|---|

| 加熱時間 | 煮込みすぎると栄養素が逃げる |

|

| とろみ | 濃度が適切でないと飲み込みに影響 |

|

| 見た目と風味 | 食欲を高める |

|

ソフト食と心のケア

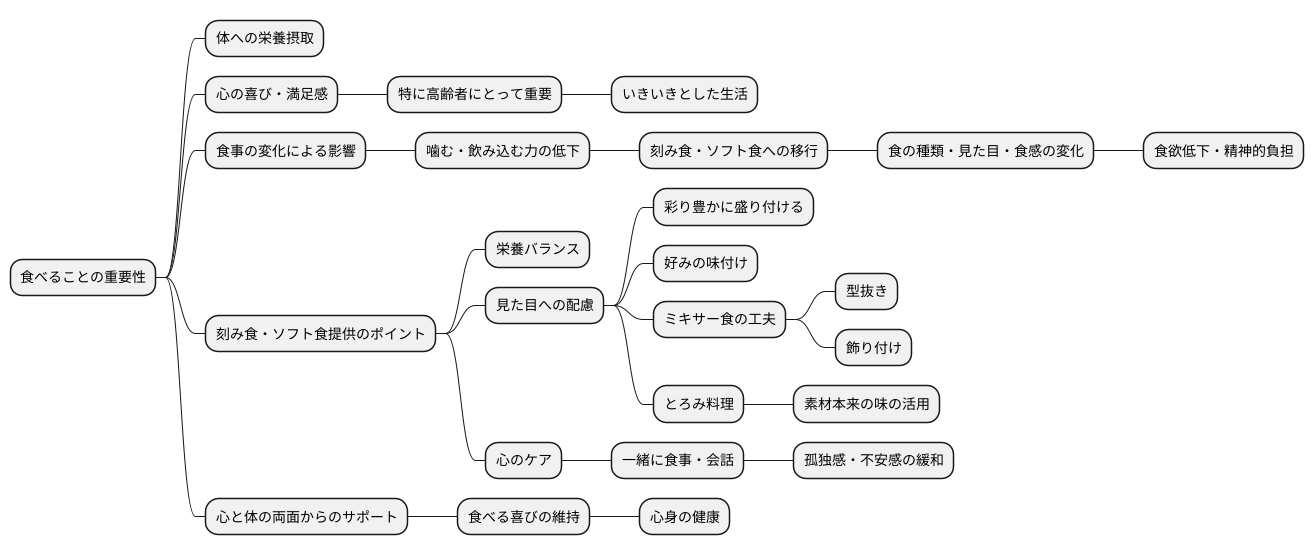

食べることは、わたしたちの体にとって栄養をとるためだけにあるのではありません。心の喜びや満足感にも大きく関わっています。特に年を重ねた方々にとっては、毎日の食事は大きな楽しみの一つであり、いきいきとした生活を送る上で大切な役割を担っています。

しかし、噛む力や飲み込む力が弱くなると、刻み食やソフト食に移行する必要が出てきます。このような食事の変化は、食べられるものの種類が減ったり、見た目や食感が変わったりすることで、食欲が落ちてしまったり、気持ちが沈んでしまったりする可能性があります。食べることが喜びだったのに、それができなくなってしまうことは、心に大きな負担をかけることになります。

そのため、刻み食やソフト食を提供する際には、栄養のバランスはもちろんのこと、見た目にも気を配ることが大切です。彩り豊かに盛り付けたり、普段から好んで食べている味付けを取り入れたりすることで、食事への意欲を高めることができます。たとえば、ミキサーにかけた食材を型抜きで形を整えたり、野菜を花のように飾り付けたりするだけでも、食欲をそそるでしょう。また、とろみをつけた料理でも、素材本来の味を活かすことで、満足感を高めることができます。

さらに、家族や介護をする人が一緒に食事をしたり、楽しい会話をすることも心のケアにつながります。食事の時間を共有することで、孤独感や不安感を和らげ、楽しい雰囲気の中で食事を楽しむことができます。

食べることは生きること。その喜びをいつまでも感じられるように、心と体の両面から支えることが大切です。栄養のバランスを考えた食事を提供するだけでなく、食べる楽しみを大切にすることで、心身ともに健康な生活を送れるようサポートしていきましょう。