動かさないと衰える身体: 廃用症候群

介護を学びたい

先生、「廃用症候群」って、高齢者によく起こるって聞きますけど、具体的にどういうものなんですか?

介護の研究家

いい質問だね。簡単に言うと、体をあまり動かさないでいると、心と体の働きが弱ってしまうことだよ。例えば、長い間寝たきりだったり、あまり歩かなかったりすると起こりやすいんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、どうして動かないと体の働きが弱まってしまうんですか?

介護の研究家

筋肉や関節、骨、心臓や肺など、体のいろいろな部分が、動かすことで鍛えられているんだよ。だから、動かさないと、それらの機能が衰えてしまうんだ。特に高齢者の方の場合は、若い人に比べて回復する力も弱っているから、より注意が必要なんだよ。

廃用症候群とは。

『使わなくなると衰える症候群』について説明します。これは、体を動かさずにいると、心と体の働きが弱ってしまうことです。『使わなくなった体の症候群』、『寝たきり症候群』、『運動不足症候群』、『生活が活発でない病気』などとも呼ばれます。お年寄りの方などが長い間じっとしていると、この『使わなくなると衰える症候群』になりやすく、筋肉が減ったり、関節が硬くなったり、骨が弱くなったり、心臓や肺の働きが悪くなったりします。『標準的な体の回復の医学』(津山直一先生監修)によると、全く体を動かさないで一週間過ごすと筋肉の量は10%から15%も減ってしまうそうです。また、動かさなくなった関節は4日目から組織に変化が現れ、3週間後には関節の動きが明らかに悪くなります。特に、お年寄りの場合は体の働きの衰えが速く、『使わなくなると衰える症候群』になりやすいのです。

廃用症候群とは

寝たきりや長く続く安静状態によって、心身ともに様々な機能が衰えていく状態を廃用症候群といいます。別名として寝たきり症候群や生活不活発病など、様々な呼び方があります。特に、ご高齢の方や病気で療養中の方のように、長く安静にしなければならない場合に起こりやすい症状です。

廃用症候群は、体だけでなく心にも深刻な影響を及ぼします。まず、筋肉は使わないと徐々に衰え、やがて歩く力さえも弱まってしまいます。関節も同様に、動かさないと硬くなり、曲げ伸ばしが困難になっていきます。骨もカルシウムが失われ、もろくなって骨折しやすくなります。また、心臓や肺の働きも弱まり、少し動いただけでも息切れや動悸がするようになります。

さらに、胃腸の動きも悪くなり、食欲不振や便秘を起こしやすくなります。排泄機能も低下し、尿が出にくくなったり、失禁することもあります。このように、体の様々な機能が低下することで、歩く、食べる、トイレに行く、着替えるといった日常生活の動作が難しくなり、一人で生活することが困難になることもあります。

体の機能低下だけでなく、精神面への影響も深刻です。人と話す機会が減ったり、外の景色を見ることが少なくなると、気持ちが落ち込みやすくなり、意欲や気力も低下します。物忘れがひどくなったり、ぼーっとすることが多くなるなど、認知機能の低下も見られることがあります。ひどい場合には、うつ病になってしまうこともあります。

このように廃用症候群は、生活の質を大きく下げる可能性があるため、早期の対策と予防が重要です。少しでも体を動かす習慣を身につけ、心身ともに健康な状態を保つように心がけましょう。

主な症状

廃用症候群は、長く寝込んだり、体を動かさなかったりすることで起こる様々な体の不調のことです。代表的な症状として、まず筋肉の衰えが挙げられます。体を動かさないと、筋肉は徐々に細くなり、力が弱くなります。すると、立つ、歩く、階段を上るといった日常の動作が難しくなるだけでなく、ちょっとした段差につまずいたりして転びやすくなります。

次に、関節の動きが悪くなる関節拘縮も深刻な問題です。関節が硬くなって動きにくくなり、曲げ伸ばしできる範囲が狭まります。例えば、肘や膝が曲がったまま伸びなくなったり、指が握ったまま開けなくなったりします。このような状態になると、着替えや食事、トイレといった日常生活の動作が一人では行えなくなってしまうこともあります。

さらに、骨も弱くなってしまいます。骨の密度が下がり、骨がもろくなることで、少しの衝撃でも骨折しやすくなります。

寝たきり状態が続くと、床ずれ(褥瘡)の危険性も高まります。体重で圧迫された部分が血行不良になり、皮膚が傷つきやすくなります。初期は皮膚が赤くなる程度ですが、悪化すると皮膚が壊死し、深い傷になることもあります。

体の動きが減ることで、心臓や肺の働きも弱くなります。すると、少し動いただけでも息切れや動悸がするようになり、肺炎などの感染症にかかりやすくなります。

消化器の働きも低下し、便秘や食欲不振といった症状が現れることがあります。また、おしっこの回数や量のコントロールが難しくなる、尿失禁や膀胱炎なども起こりやすくなります。

体の不調だけでなく、気持ちにも影響が出ます。何をするにも意欲がわかず、気分が落ち込んだり、不安になったりするなど、精神的に不安定になることもあります。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 筋肉の衰え | 筋肉が細くなり、力が弱くなる。日常動作が難しくなり、転倒リスクも増加。 |

| 関節拘縮 | 関節が硬くなり動きにくくなる。曲げ伸ばしの範囲が狭まり、日常生活動作が困難になることも。 |

| 骨の脆弱化 | 骨密度が低下し、骨折しやすくなる。 |

| 褥瘡(床ずれ) | 血行不良により皮膚が傷つき、悪化すると壊死に至ることも。 |

| 心肺機能の低下 | 息切れ、動悸、感染症にかかりやすくなる。 |

| 消化器機能の低下 | 便秘、食欲不振などが起こる。 |

| 排泄機能の低下 | 尿失禁、膀胱炎などが起こりやすくなる。 |

| 精神的な影響 | 意欲低下、気分の落ち込み、不安感など。 |

進行の速さ

寝たきりになってしまうと体を使わなくなるため、体や心の働きが衰えてしまうことを廃用症候群といいます。この廃用症候群の怖いところは、驚くほどの速さで進んでしまうことです。「標準リハビリテーション医学」(津山直一監修)によると、全く体を動かさないでたった一週間寝ているだけで、筋肉の量は10%から15%も減ってしまうと言われています。

さらに、動かさずに固定された関節は、四日目頃から組織の変化が始まり、三週間後には関節の動きが明らかに悪くなってしまいます。特に、お年寄りの場合は若い人に比べて筋肉の量や骨の密度が低いため、廃用症候群がより速く進み、重症化しやすい傾向があります。

つまり、お年寄りの場合は、少しの間安静にしていただけで体の働きに大きな影響が出てしまう可能性があるということです。ですから、少しでも早く対策を始めることが重要です。

例えば、寝たきりにならないように、少しでも体を動かす習慣をつけることが大切です。軽い運動やストレッチ、散歩など、無理のない範囲で体を動かすようにしましょう。また、バランスの良い食事を摂ることも大切です。栄養不足は筋肉や骨を弱らせてしまうため、廃用症候群のリスクを高めてしまいます。

そして、周りの人の支えも大切です。家族や介護者、医療関係者など、周りの人が協力して、お年寄りが日常生活の中で少しでも体を動かせるようにサポートしていくことが大切です。少しでも異変を感じたら、すぐに医師や専門家に相談するようにしましょう。早期発見、早期対応が、廃用症候群の予防、そして改善の第一歩です。

| 廃用症候群の要点 | 詳細 |

|---|---|

| 進行速度 | 驚くほどの速さで進行。1週間寝たきりだと筋肉量が10-15%減少、3週間後には関節の動きが悪化。 |

| 高齢者の特徴 | 筋肉量や骨密度が低いため、より速く重症化しやすい。 |

| 対策の重要性 | 少しでも早く対策を始めることが重要。 |

| 具体的な対策 | 寝たきりにならないように軽い運動やストレッチ、散歩など。バランスの良い食事。周りの人の支え。 |

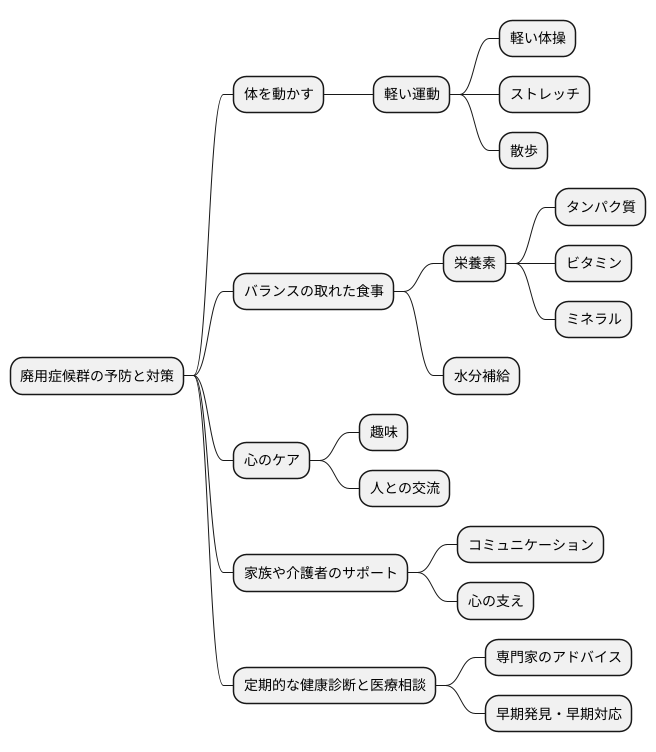

予防と対策

寝たきりや長い間体を動かすことが少なくなると、体や心の働きが衰え、「廃用症候群」という状態になることがあります。これは、筋肉や関節の衰えだけでなく、食欲不振、便秘、不眠、意欲低下といった様々な症状を引き起こし、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。しかし、適切な予防と対策を行うことで、廃用症候群の発症リスクを減らし、健康な状態を維持することができます。

何よりも大切なのは、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけることです。軽い運動を毎日続けることで、筋力や関節の柔軟性を保ち、体の機能低下を防ぐことができます。例えば、軽い体操やストレッチ、散歩などは手軽に取り組める運動です。

また、バランスの取れた食事を摂り、栄養状態を良好に保つことも重要です。特に、タンパク質やビタミン、ミネラルは体の機能維持に欠かせない栄養素です。毎日の食事でこれらの栄養素をしっかりと摂取することで、体の抵抗力を高め、病気になりにくい体を作ることができます。加えて、こまめな水分補給も大切です。水分不足は脱水症状を引き起こし、体の様々な機能に悪影響を及ぼします。特に高齢の方は、のどの渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を摂取するよう心がけましょう。

体のケアだけでなく、心のケアも廃用症候群の予防には重要です。趣味や人との交流などを通じて、心身のリフレッシュを図ることは、精神的な落ち込みを防ぎ、意欲の維持に繋がります。

家族や介護者のサポートも大きな役割を果たします。積極的に声をかけ、コミュニケーションを図ることで、心の支えとなり、日常生活への意欲を高めることができます。

さらに、定期的な健康診断や医療機関への相談も有効な手段です。専門家のアドバイスを受けることで、個々の状態に合わせた適切な予防策や治療法を知ることができます。早期発見、早期対応は、廃用症候群の重症化を防ぐ上で非常に重要です。

廃用症候群は、適切なケアを行うことで予防できるものです。日頃から意識的に体を動かし、バランスの取れた食事を摂り、心身の健康を維持することで、いつまでも元気に過ごすことができます。

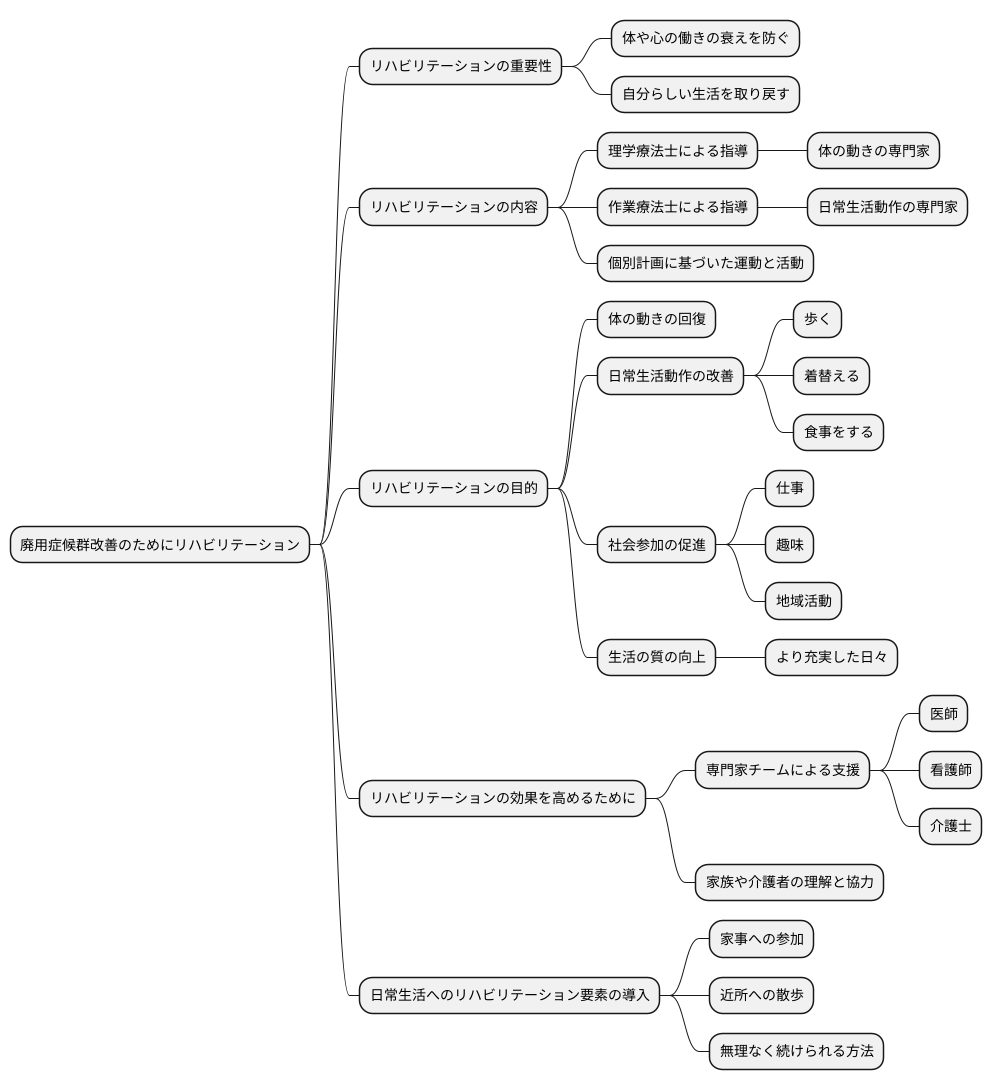

リハビリテーションの重要性

寝たきりやあまり体を動かさずに過ごすと、体や心の働きが衰えてしまうことがあります。これを廃用症候群といいます。この廃用症候群を改善し、再び自分らしく生活するためには、リハビリテーションが非常に重要です。

リハビリテーションは、体の動きの専門家である理学療法士や、日常生活の動作の専門家である作業療法士などの指導のもとで行われます。一人ひとりの体の状態や困っていることに合わせて、適切な運動や活動の計画を立て、練習していきます。

リハビリテーションの目的は、単に体の動きを取り戻すだけではありません。歩く、着替える、食事をするといった日常生活での動作をスムーズに行えるようにしたり、仕事や趣味、地域活動などへの参加を通して社会とのつながりを取り戻すことも目指します。これにより、生活の質を高め、より充実した日々を送ることができるようになります。

リハビリテーションの効果を高めるためには、医師や看護師、介護士など、様々な専門家が協力して、患者さん一人ひとりに合った支援を行うことが大切です。また、家族や介護者の理解と協力も不可欠です。

日常生活の中でも、リハビリテーションの要素を取り入れることで、より効果的な改善が期待できます。例えば、家事の一部を積極的に行ったり、近所を散歩するだけでも、体の機能維持や向上に役立ちます。専門家の指導を受けながら、無理なく続けられる方法を見つけていくことが大切です。