見当識障害:認知症の理解

介護を学びたい

先生、「見当識障害」って、よく聞く言葉だけど、実際どういう状態のことか、もう少し詳しく教えてください。

介護の研究家

そうだね。「見当識障害」とは、簡単に言うと、自分が今どこにいるのか、何時なのか、誰なのかといった、今の状況が分からなくなる状態のことだよ。例えば、家にいるのに「ここはどこ?」と聞いたり、朝なのに「もう夜?」と言ったりするようなことだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、時間や場所だけでなく、自分自身のことや周りの人のことも分からなくなることがあるんですね。

介護の研究家

その通り。自分や家族の名前、自分と家族の関係などが分からなくなることもあるよ。このような状態を「見当識障害」と呼ぶんだ。

見当識障害とは。

「介護」と「介助」について、用語『見当識障害』の説明をします。見当識障害とは、もの忘れの病気の症状の一つで、よく見られる障害です。具体的には、今の日にちや時間、自分がどこにいるかが分からなくなることです。「見当識」とは、自分が置かれている状況を正しく理解することです。例えば、自分の名前や家族との関係が分かること、今いる場所がどこか分かることなどです。これらのことが分からなくなることを「見当識障害」といいます。見当識障害は、もの忘れの病気の高齢者だけでなく、意識障害、注意障害、記憶障害などの心の病気が原因で起こることもあります。また、見当識障害の中でも、特に場所や空間に対する感覚が分からなくなることを「空間の見当識障害」といいます。症状が進むと、自宅のトイレに行くのにも迷ってしまうことがあります。さらに、服の形が分からなくなり、自分ではきちんと着ることができなくなる「着衣失行」の原因の一つとも言われています。

見当識障害とは

見当識障害とは、自分が置かれている状況を正しく認識することが難しくなる状態です。具体的には、時間、場所、人物など、自分が今どこで、いつ、誰といるのかが分からなくなるといった症状が現れます。これは、認知症の主な症状の一つとして知られており、患者さん本人だけでなく、支える家族にとっても大きな苦労の原因となることがあります。

時間の見当識が損なわれると、今日は何月何日か、何曜日か、今はどの季節かといったことが分からなくなります。そのため、約束を忘れてしまったり、食事の時間を間違えてしまったりといった問題が起こりやすくなります。朝なのに夕飯の準備を始めたり、季節に合わない服装をしてしまったりすることもあります。このような状態は、日常生活を送る上で大きな支障となるだけでなく、患者さん自身に不安や混乱をもたらす可能性があります。

場所の見当識が損なわれると、自宅にいながら迷子になったように感じたり、よく知っている場所にいても見知らぬ場所のように感じてしまうことがあります。家の周りの道を歩いているのに迷ってしまったり、自分の部屋が分からなくなってしまったりするケースもあります。このような状況は、患者さんにとって大きなストレスとなり、徘徊につながる可能性も懸念されます。

人に対する見当識が損なわれると、家族や親しい友人の顔を忘れてしまったり、名前が出てこなくなったりします。配偶者を他人と認識してしまったり、子供を兄弟と間違えてしまったりするなど、人間関係の認識にも混乱が生じます。これは、患者さん本人だけでなく、家族にとっても精神的な負担が大きい症状です。

このように、見当識障害は日常生活に様々な影響を及ぼし、患者さんの生活の質を低下させるだけでなく、介護をする家族の負担も増大させる可能性があります。見当識障害について正しく理解し、適切な接し方や支援の方法を学ぶことは、患者さんとその家族が安心して生活を送る上で非常に大切なことです。

| 見当識障害の種類 | 症状 | 影響/結果 |

|---|---|---|

| 時間の見当識障害 | 日付、曜日、季節の認識困難。 約束を忘れる、食事の時間の間違い、季節外れの服装。 |

日常生活の支障、不安や混乱。 |

| 場所の見当識障害 | 自宅で迷子になる、知っている場所を見知らぬ場所と感じる。 道に迷う、自分の部屋が分からなくなる。 |

ストレス、徘徊の可能性。 |

| 人に対する見当識障害 | 家族や友人の顔を忘れる、名前が出てこない。 配偶者を他人と認識する、子供を兄弟と間違える。 |

患者と家族の精神的負担。 |

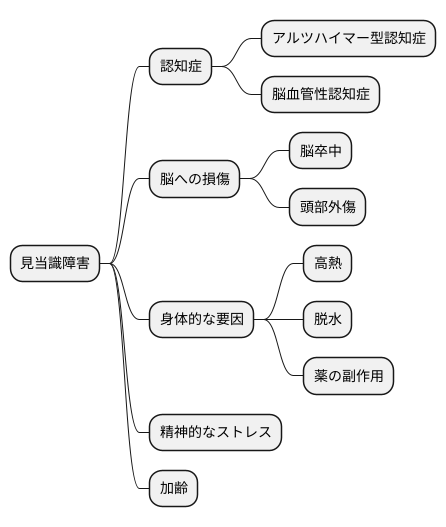

原因と背景

見当識障害とは、時間、場所、人物など自分が置かれている状況を正しく認識できなくなる状態を指します。この状態は、認知症だけでなく様々な原因で起こり得ます。

まず、認知症、特にアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症では、脳の働きが衰えることで、時間や場所、周囲の人物に関する情報がうまく処理できなくなります。これが、見当識障害の大きな原因の一つです。脳の血管が詰まったり破れたりする脳卒中や、頭を強く打つなどの脳への損傷も、見当識障害を引き起こすことがあります。

また、身体的な要因も見逃せません。高い熱が出たり、水分が不足して脱水症状になったりすると、一時的に見当識障害が起こることがあります。服用している薬の副作用で起こる場合もあります。さらに、精神的なストレスも原因の一つと考えられています。強いストレスにさらされると、一時的に状況把握が難しくなり、見当識障害のような状態になることがあります。

年齢を重ねると、脳の機能は自然と低下していくため、高齢者は見当識障害のリスクが高くなります。しかし、高齢者だからといって必ずしも見当識障害になるわけではありません。日頃の生活習慣や健康状態、周囲の環境など、様々な要因が複雑に関係して発症すると考えられています。バランスの良い食事や適度な運動、社会とのつながりを維持することなどは、見当識障害の予防につながるでしょう。もし、ご家族や身近な人が見当識障害の症状を示している場合は、早めに医療機関に相談することが大切です。

空間見当識障害

空間見当識障害とは、空間における自分の位置や方向、周囲との関係性が正しく把握できなくなる状態です。見当識障害には時間や人物に関するものもありますが、空間見当識障害は、特に空間認識に困難が生じることで、日常生活に大きな支障をきたします。

自宅内では、いつもの場所に迷ってしまうことが多くなります。例えば、トイレや寝室への道順が分からなくなったり、よく知っているはずの家具にぶつかったりするようになります。また、棚のどこに何があるのか分からなくなったり、物をしまっておいた場所を忘れてしまうこともあります。こうした状況は、家族にとっても大きな負担となるでしょう。

外出時には、迷子のリスクが高まります。自宅周辺だけでなく、慣れた場所でも迷ってしまうことがあります。目的地までたどり着けなくなったり、帰り道が分からなくなったりすることもあります。また、乗り物を使う際の混乱も起こりやすく、電車やバスの乗り換えが難しくなったり、乗り間違えたりする可能性があります。

空間見当識障害は、着衣に困難が生じる着衣失行にも繋がることがあります。服の着方や順番が分からなくなったり、服の表裏、前後が分からなくなったりします。ボタンを留める、服を畳むといった動作も難しくなることがあります。

空間見当識障害が進むと、日常生活での自立した行動が難しくなり、介護の必要性が高まります。家族や介護者の見守りや介助が必要となり、生活の質の低下に繋がることがあります。早期に発見し、適切な対応をすることで、生活の質を維持し、より良い生活を送ることができるように支援していくことが大切です。

| 場所 | 症状 | 影響 |

|---|---|---|

| 自宅内 | – いつもの場所に迷う – トイレや寝室への道順が分からない – 家具にぶつかる – 物の場所が分からない |

– 家族の負担 |

| 外出時 | – 迷子のリスク増加 – 慣れた場所でも迷う – 乗り物利用時の混乱 |

– 生活の質の低下 |

| その他 | – 着衣失行 (服の着方、順番、表裏、前後の認識困難、ボタンを留める、服を畳む動作困難) |

– 介護の必要性 – 家族や介護者の見守りや介助 |

症状への対処

見当識障害の症状が現れた時は、慌てず、穏やかに対応することが肝心です。患者さんが混乱している様子が見られたら、優しく声をかけ、安心できるように努めましょう。

時間や場所が分からなくなっている場合は、時計やカレンダー、周りの景色などを指し示しながら、丁寧に説明することが効果的です。しかし、頭ごなしに否定したり、無理に思い出させようとすると、かえって不安や混乱を大きくしてしまうことがあります。なので、患者さんの話にじっくりと耳を傾け、共感する姿勢を示すことが大切です。「今は何月何日ですか?」といった直接的な質問ではなく、「今日はいい天気ですね」といった何気ない会話から始めるのも良いでしょう。

安全な環境を整えることも重要です。家の中では、段差や障害物を取り除き、転倒の危険性を減らしましょう。家具の配置換えは、患者さんを混乱させる可能性があるので、なるべく避けましょう。また、外出時には、必ず付き添い、迷子にならないように気を配る必要があります。慣れた道でも、状況によっては迷ってしまうことがあるので、油断は禁物です。

さらに、患者さんの状態に合わせて、日常生活の援助をすることも大切です。食事や入浴、トイレなどの介助が必要な場合は、適切な支援を提供しましょう。食事の介助では、食べやすい大きさに切ったり、飲み込みやすいようにとろみをつけたりするなどの工夫が必要です。入浴の介助では、湯加減に注意し、転倒を防ぐために手すりなどを設置するなどの配慮が大切です。排泄の介助では、プライドを傷つけないように、優しく丁寧に対応しましょう。

見当識障害は、患者さんだけでなく、家族にとっても大変なものです。介護する家族は、精神的な負担を感じやすいので、地域包括支援センターなどの相談窓口を活用し、専門家の助言を受けることが大切です。また、介護負担を軽減するために、デイサービスやショートステイなどのサービスを利用することも検討しましょう。

| 見当識障害への対応 | 具体的な行動 |

|---|---|

| 穏やかな対応 | 優しく声をかけ、安心させる、共感する姿勢を示す、頭ごなしに否定したり無理強いしない |

| 時間や場所の認識支援 | 時計、カレンダー、周りの景色などを用いて丁寧に説明する、何気ない会話から始める |

| 安全な環境整備 | 家の中の段差や障害物を取り除く、家具の配置換えを避ける、外出時は付き添う |

| 日常生活の援助 | 食事、入浴、トイレなどの介助、食べやすい工夫、転倒防止策、プライドに配慮した対応 |

| 家族への支援 | 相談窓口の活用、専門家の助言、デイサービスやショートステイなどのサービス利用 |

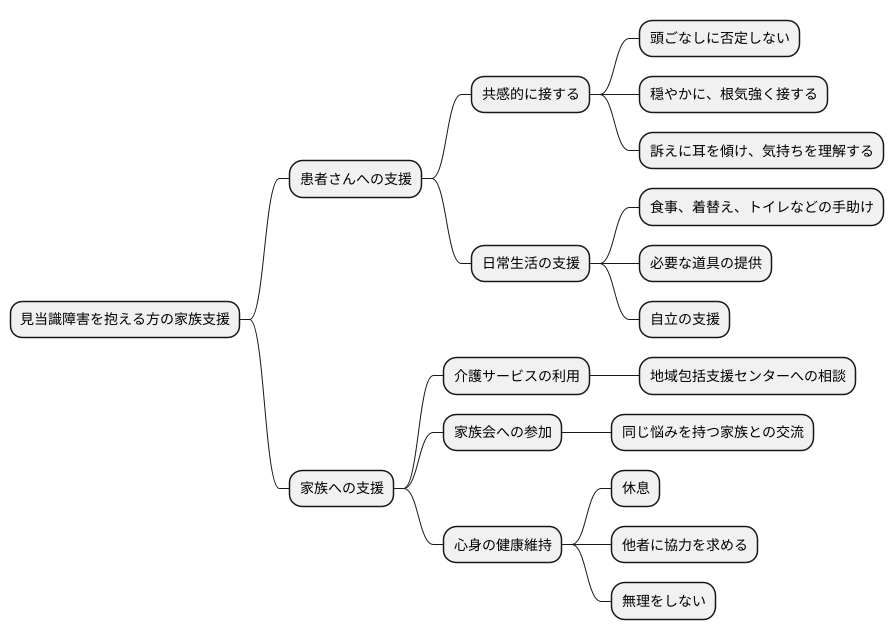

家族の役割

見当識障害を抱える方を支える上で、家族の役割は大変重要です。見当識障害とは、時間、場所、人物など、自分が置かれている状況を正しく認識することが難しくなる状態を指します。この障害を持つ方は、自分がどこにいるのか、誰と話しているのか分からなくなるため、不安や混乱を感じやすくなります。そのような時に、家族の温かい支えは、患者さんにとって大きな安心感となります。

まず、家族は患者さんの状態を理解し、共感的に接することが大切です。頭ごなしに否定したり、混乱を招くような言動は避け、穏やかに、根気強く接しましょう。患者さんの訴えに耳を傾け、気持ちを理解しようと努めることで、患者さんは安心感を得ることができます。

また、日常生活での困りごとを把握し、必要な支援を提供することも重要です。例えば、食事や着替え、トイレなどの動作が難しくなっている場合は、優しく手助けをしたり、必要な道具を用意したりすることで、患者さんの自立を支援することができます。

症状が進行するにつれて、介護の負担が増えることも予想されます。身体的な負担だけでなく、精神的な負担も大きくなる可能性があります。そのような時は、一人で抱え込まずに、介護サービスの利用や家族会への参加などを通じて、周囲のサポートを得ることを検討しましょう。地域包括支援センターなどに相談することで、利用できるサービスの情報を得ることができます。また、同じ悩みを持つ家族と交流することで、精神的な支えを得ることもできます。

患者さんだけでなく、家族自身の心身の健康を維持することも非常に大切です。介護に疲れた場合は、休息を取ったり、他の家族に協力を求めたりするなど、無理をしないようにしましょう。介護は長期にわたる場合もあります。家族が健康でいることが、患者さんを支える上で不可欠です。見当識障害は、患者さん本人だけでなく、家族にとっても大きな試練となる可能性があります。しかし、周囲の理解と適切な支援があれば、患者さんは穏やかに生活を送ることができます。家族が協力し合い、患者さんを支えていくことが、何よりも大切です。