見当識:自分と今の状況を理解する力

介護を学びたい

先生、「見当識」ってよく聞く言葉ですが、介護と介助の場面でどのように関わってくるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。例えば、認知症の方などは、今日が何月何日か分からなくなったり、自分がどこにいるのか分からなくなったりすることがあります。これが「見当識障害」です。介護や介助をする上で、この見当識が保たれているかどうかは、とても重要な判断材料になります。

介護を学びたい

なるほど。具体的にどういう時に重要になるのでしょうか?

介護の研究家

例えば、今が朝なのか夜なのか分からなければ、食事や睡眠のリズムが崩れてしまいますよね。また、自分がどこにいるのか分からなければ、徘徊に繋がったり、急に不安になったりすることもあります。だから、見当識の有無を確認し、状況に応じて適切な対応をすることが、介護や介助ではとても大切なんです。

見当識とは。

「介護」と「介助」で使われる言葉『見当識』について説明します。見当識とは、日付や曜日、自分が今どこにいるかといった基本的な状況を理解していることです。意識に問題がないかを判断する目安として、この見当識がきちんとあるかを調べます。また、認知症や進行性多巣性白質脳症などの病気では、この見当識が少しずつ失われていくことがあり、これを失見当識と呼びます。

見当識とは

見当識とは、自分が置かれている状況を正しく把握する力のことです。これは、時間、場所、人という三つの要素から成り立っています。時間の見当識とは、日付、曜日、時刻などを正しく認識できることです。例えば、「今日は何月何日で何曜日か」「今は何時頃か」といったことを理解している状態です。これは、約束を守ったり、予定を立てたりする上で非常に大切です。場所の見当識とは、自分が今どこにいるのかを正しく認識できることです。例えば、「ここは自宅である」「ここは病院である」といったことを理解している状態です。これは、迷子にならずに目的地までたどり着いたり、安全に生活したりする上で欠かせません。人の見当識とは、周囲の人々が誰なのかを正しく認識できることです。例えば、「この人は家族である」「この人は医師である」といったことを理解している状態です。これは、良好な人間関係を築いたり、適切なコミュニケーションを取ったりする上でとても重要です。

これらの見当識がすべて保たれていることで、私たちは安心して日常生活を送ることができます。しかし、病気や怪我、加齢などによって、見当識が低下することがあります。例えば、認知症の症状の一つとして、見当識障害がよく見られます。見当識が低下すると、日常生活にさまざまな支障が出てきます。時間の見当識が低下すると、約束の時間に間に合わなくなったり、予定を管理することができなくなったりします。場所の見当識が低下すると、迷子になったり、自宅に帰れなくなったりします。人の見当識が低下すると、家族を認識できなくなったり、周囲の人とのコミュニケーションがうまくいかなくなったりします。このように、見当識は私たちの生活の土台となる重要な能力であり、見当識を保つことは、自立した生活を送る上で欠かせないと言えるでしょう。

| 見当識の要素 | 説明 | 重要性 | 低下時の影響 |

|---|---|---|---|

| 時間 | 日付、曜日、時刻などを正しく認識できること | 約束を守ったり、予定を立てたりする上で大切 | 約束の時間に間に合わなくなったり、予定を管理することができなくなったりする |

| 場所 | 自分が今どこにいるのかを正しく認識できること | 迷子にならずに目的地までたどり着いたり、安全に生活したりする上で欠かせない | 迷子になったり、自宅に帰れなくなったりする |

| 人 | 周囲の人々が誰なのかを正しく認識できること | 良好な人間関係を築いたり、適切なコミュニケーションを取ったりする上で重要 | 家族を認識できなくなったり、周囲の人とのコミュニケーションがうまくいかなくなったりする |

見当識の確認方法

人は誰でも、今がいつで、自分がどこにいるのか、そして自分が誰なのかを認識しています。これを見当識といいます。医療や介護の現場では、この見当識が正しく保たれているかを確認することがとても大切です。

見当識の確認は、主に質問を通して行います。例えば、「今日は何年何月何日ですか?」、「今は何曜日ですか?」、「ここはどこですか?」、「あなたは誰ですか?」といった質問です。これらの質問にスムーズに答えられれば、見当識は保たれていると判断できます。

しかし、質問に答えられない、あるいは曖昧な返答をする場合は、見当識に障害がある可能性が考えられます。例えば、「今日は何月何日ですか?」という質問に「えっと、3月…いや、4月だったかな…」と迷ったり、「ここはどこですか?」に「病院…かな?」と自信なさげに答えるといった場合です。このような時は、より詳しい検査が必要になります。

見当識障害の程度は人によって様々です。日付や曜日は分からなくても、自分の名前や家族のことは覚えている人もいれば、自分の名前さえ思い出せない人もいます。また、時間帯によっても変化が見られる場合もあります。例えば、朝方ははっきりしていても、夕方になると混乱してしまう、といったケースです。

見当識を確認することは、認知症などの病気の診断や病状の把握に役立ちます。さらに、日常生活でどのような支援が必要なのかを判断する上でも、重要な情報となります。見当識の状態を把握することで、より適切なケアを提供することに繋がるのです。

見当識障害の原因

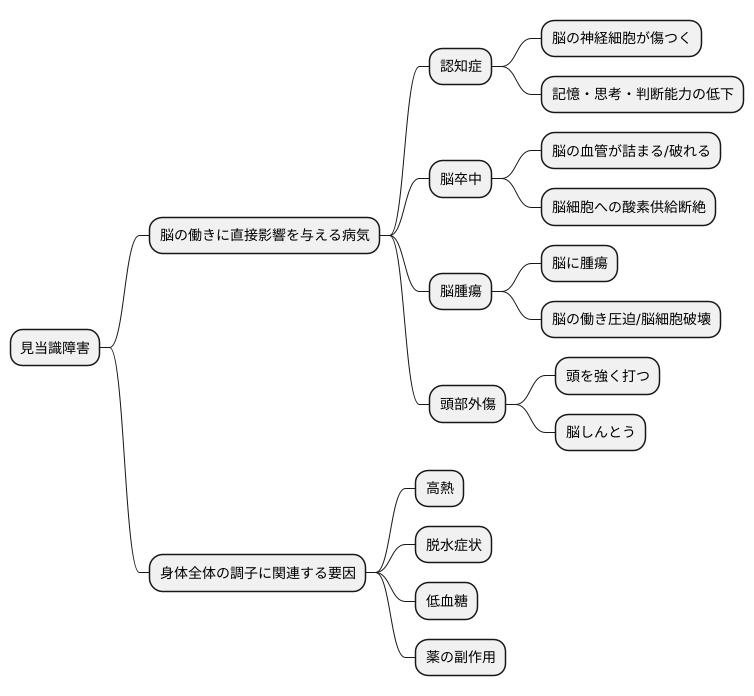

見当識障害は、自分が置かれている状況を理解する能力が損なわれる状態を指し、様々な要因によって引き起こされます。大きく分けて、脳の働きに直接影響を与える病気と、身体全体の調子に関連する要因の二つに分類できます。脳に直接的なダメージを与える病気としては、認知症、脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷などが代表的です。

認知症は、脳の神経細胞が傷つくことで、記憶や思考、判断などの能力が低下していく病気です。見当識障害は、認知症の初期症状の一つとして現れることが少なくなく、病気が進むと時間、場所、人物などを正しく認識できなくなることもあります。脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで脳細胞への酸素供給が絶たれ、脳の機能が損なわれる病気です。脳卒中で脳の一部が傷つくと、見当識障害が起こる可能性があります。脳腫瘍は、脳に腫瘍ができることで、脳の働きが圧迫されたり、脳細胞が壊されたりする病気です。腫瘍の位置や大きさによっては、見当識障害といった症状が現れることがあります。頭部外傷は、頭を強く打つことで脳が損傷を受けることです。脳しんとうを起こすと、一時的に見当識障害が生じることがあります。

また、身体全体の調子に関連する要因も、見当識障害を引き起こすことがあります。高熱や脱水症状、低血糖など、身体の状態が急激に変化することで脳の働きが一時的に不安定になり、見当識障害が現れることがあります。加えて、服用している薬の副作用によって見当識障害が生じることもあります。これらの要因による見当識障害は、一時的なもので、原因となる状態が改善すれば回復することが一般的です。

見当識障害の原因を特定し、適切な対応をするためには、医師による診察と検査が不可欠です。自己判断で対処せず、専門家の助言を仰ぐようにしましょう。

見当識障害への対応

見当識障害とは、時間、場所、人などが分からなくなる状態を指します。この障害を持つ人は、自分が今どこにいるのか、誰と話しているのか、今日は何日なのかといった基本的な情報が把握できなくなります。そのため、強い不安や混乱、恐怖を感じやすく、周囲の理解と適切な対応が不可欠です。

見当識障害への対応で最も大切なのは、安心できる環境を作ることです。大きな声や急な動作は避け、穏やかな口調で話しかけましょう。混乱している様子が見られたら、優しく声をかけ、落ち着かせます。現在の状況を丁寧に説明し、安心感を醸成することが重要です。たとえば、「今は午前10時です。ここはご自宅のリビングですよ。私は○○さん、あなたのヘルパーです。」といった具合に、具体的に伝えましょう。

時間や場所が分からなくなるため、時計やカレンダーを目に見える場所に置きましょう。大きく見やすいものがおすすめです。また、馴染みのある写真や思い出の品を飾ることで、記憶を刺激し、安心感につながることもあります。

記憶の混乱が見られる場合、過去の出来事や事実を訂正しようとせず、共感的に耳を傾けることが大切です。「そうですか、そうでしたね」などと相槌を打ち、気持ちを受け止めましょう。否定したり、現実を突きつけるような言動は、混乱を悪化させる可能性があります。

見当識障害の原因は、認知症や脳血管障害など様々です。原因や症状の進行度合いによって適切な対応は異なってきますので、必要に応じて医師や専門職に相談し、助言を求めることが重要です。家族や介護をする人は、根気強く寄り添い、見守っていく姿勢が大切です。焦らず、ゆっくりと時間をかけて向き合うことで、穏やかな時間を共有できるよう努めましょう。

| 見当識障害とは | 時間、場所、人などが分からなくなる状態 |

|---|---|

| 症状 |

|

| 対応のポイント |

|

| 原因 | 認知症、脳血管障害など様々 |

| その他 | 原因や症状の進行度合いによって適切な対応は異なるため、必要に応じて医師や専門職に相談することが重要 |

日常生活での注意点

見当識障害のある方は、時間や場所、人などが分からなくなることがあります。そのため、日常生活を送る上では、安全確保を第一に考えた配慮が欠かせません。

まず、火の始末には十分注意が必要です。コンロの火を消し忘れたり、タバコの不始末で火災を引き起こす危険性があるため、火を使う際は必ず付き添い、使用後も火が消えているか確認しましょう。また、調理器具には安全装置付きのものを使用する、ライターやマッチを手の届かない場所に保管するなどの工夫も有効です。

次に、外出時の徘徊による迷子を防ぐためには、一人での外出は控え、必ず家族や介護者が付き添うようにしましょう。GPS機能付きの機器を活用したり、衣服に名前や連絡先を記入するなどの対策も有効です。玄関には鍵をかけ、容易に外に出られないようにする工夫も大切です。

家の中でも、転倒事故を防ぐための対策が必要です。段差につまずいたり、家具にぶつかったりしないよう、家の中の整理整頓を心がけ、床に物を置かないようにしましょう。浴室やトイレなどの水回りには、手すりを設置したり、滑り止めマットを敷くなど、環境を整えることで安全性を高めることができます。また、適切な照明を設置し、足元を明るくすることも大切です。

さらに、見当識障害のある方は、薬の飲み忘れや食事の量が不足しがちです。薬の管理は家族や介護者が行い、決まった時間に服用するよう促しましょう。食事も、栄養バランスのとれた食事を規則正しく摂るように気を配り、必要に応じて介助を行いましょう。

見当識障害のある方とその家族だけで抱え込まず、地域包括支援センターなどの相談窓口に相談し、適切な支援やサービスを受けることも検討しましょう。介護負担を軽減し、安心して日常生活を送れるよう、周囲の協力を得ることが大切です。

| 場面 | 危険性 | 対策 |

|---|---|---|

| 火の始末 | 火災 | ・火を使う際は必ず付き添う ・安全装置付きの調理器具の使用 ・ライターやマッチを手の届かない場所に保管 |

| 外出時 | 徘徊による迷子 | ・一人での外出は控え、付き添う ・GPS機能付き機器の活用 ・衣服に名前と連絡先を記入 ・玄関に鍵をかける |

| 家の中 | 転倒事故 | ・家の中の整理整頓 ・床に物を置かない ・手すりの設置 ・滑り止めマットの設置 ・適切な照明の設置 |

| 薬の服用 | 飲み忘れ | ・家族や介護者が薬の管理を行う ・決まった時間に服用を促す |

| 食事 | 食事量の不足、栄養バランスの乱れ | ・栄養バランスのとれた食事を規則正しく摂るよう促す ・必要に応じて介助を行う |

| 全般 | 介護負担の増加 | ・地域包括支援センター等への相談 |