力を引き出す支援者:イネーブラー

介護を学びたい

先生、「イネーブラー」って最近よく聞く言葉なんですけど、介護と介助の中でどんな役割をする人なんですか?

介護の研究家

良い質問だね。イネーブラーは簡単に言うと、その人が自分で出来ることを増やすお手伝いをする人だよ。例えば、足が悪くて買い物に行けないお年寄りがいたら、買い物その方を手伝う「介助」ではなく、その方が自分で買い物に行けるように、リハビリを勧めたり、買い物カートの使い方を教えたり、福祉サービスにつないだりするのが「イネーブラー」の役割だね。

介護を学びたい

なるほど。ということは、「イネーブラー」は「介護」や「介助」をする人とは少し違うんですね?

介護の研究家

その通り。「介助」は直接的に手を貸すことだけど、「イネーブラー」はその人が自分の力で出来るように、環境を整えたり、必要な情報を提供したり、関係機関とつないだりするなど、間接的に支援する役割なんだ。自立を促す、という意味では「介護」の目指す方向性と近い部分もあると言えるね。

イネーブラーとは。

「介護」と「介助」にまつわる言葉である「イネーブラー」について説明します。「イネーブラー」とは、「できるようにする人」という意味です。社会福祉士の役割の一つで、援助を必要とする人が、自らの問題や課題を解決できるように手助けをする人のことを指します。

イネーブラーとは

「イネーブラー」とは、その人が持つ力を最大限に発揮できるように支え、自分らしく生きられるよう手助けをする人のことです。言葉通りに訳すと「可能にする人」となり、困っている人が自分で問題を乗り越え、目指すところへたどり着けるよう導く役割を担います。イネーブラーは、決して代わりに問題を解決したり、過剰な手助けをしたりするのではなく、その人が自分の力で道を切り開けるように、すぐそばで見守り、支える存在なのです。

具体的には、まずじっくりと話を聞き、その人の気持ちに寄り添うことから始めます。そして、一緒に考え、行動を起こすよう促すことで、その人自身の成長を後押しします。これは、身の回りの世話をするのとは大きく違います。その人が秘めている可能性を信じ、その力を発揮できるように手助けすることに重きを置いた支援なのです。

たとえば、一人暮らしの高齢者がいるとします。買い物や料理が難しくなってきたとしましょう。イネーブラーは、すぐに代わって買い物や料理をするのではなく、高齢者自身の状況や気持ちを理解し、何ができるかを一緒に考えます。例えば、買い物に行くのが大変なら、宅配サービスを利用するという方法もありますし、料理が難しくなってきたなら、簡単な調理器具を使う、あるいは配食サービスを利用するなど、様々な選択肢が考えられます。イネーブラーは、こうした選択肢を提示し、高齢者自身が自分に合った方法を選び、実行できるように支援します。その過程で、高齢者は自分で解決策を見つけ、実行する喜びや自信を取り戻すことができます。

このように、イネーブラーは、その人にとって本当に必要な支援を見極め、その人が自分らしく生きられるよう、力を与える存在なのです。寄り添い、励まし、見守ることで、その人が持つ力を引き出し、自立への道を歩めるよう支えていく、それがイネーブラーの大切な役割です。

| 役割 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| イネーブラー |

|

一人暮らしの高齢者が買い物や料理が難しくなってきた場合

|

ソーシャルワークにおける役割

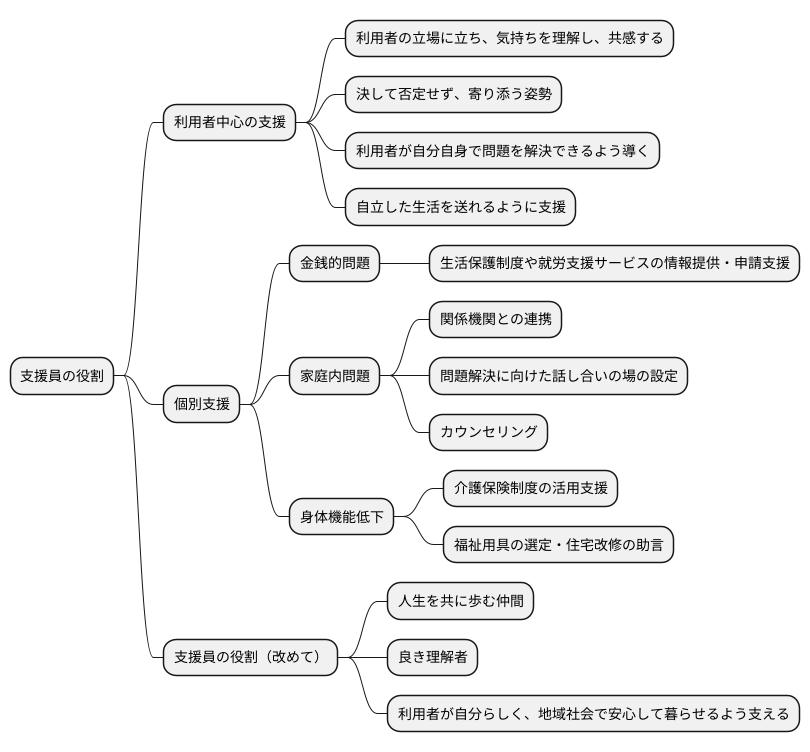

社会福祉の現場で働く支援員は、様々な役割を担っています。利用者の方々が抱える困難は、金銭的な困窮、家庭内のいざこざ、身体機能の低下など、実に多様です。支援員は、利用者一人ひとりの状況に合わせた支援を行う必要があります。つまり、利用者自身が自ら考え、行動を選択し、問題を解決していく力を育むことが大切です。

そのためには、まず利用者の方の立場に立ち、気持ちを理解し、共感することが重要です。どんなにつらい状況でも、決して否定せず、寄り添う姿勢が必要です。そして、利用者の方が自分自身で問題を解決できるよう導くことが支援員の役割です。具体的には、利用者の方が持つ長所や、地域社会の福祉サービス、家族や友人といった周囲の支えとなるものを見つけ出し、それらを活用しながら、自立した生活を送れるように支援していきます。

金銭的な問題を抱えている利用者の方には、生活保護制度や就労支援サービスなどの情報提供や申請手続きの支援を行います。家庭内の問題を抱えている利用者の方には、関係機関との連携を取りながら、問題解決に向けた話し合いの場を設けたり、カウンセリングなどの支援を行います。身体機能の低下により日常生活に支障が出ている利用者の方には、介護保険制度の活用を支援したり、福祉用具の選定や住宅改修などの助言を行います。

このように、支援員は利用者の方にとって、単なる援助を行う人ではなく、人生を共に歩む仲間であり、良き理解者であると言えます。利用者の方が自分らしく、地域社会で安心して暮らせるよう、様々な角度から支えていくことが、支援員の大切な役割です。

具体的な支援方法

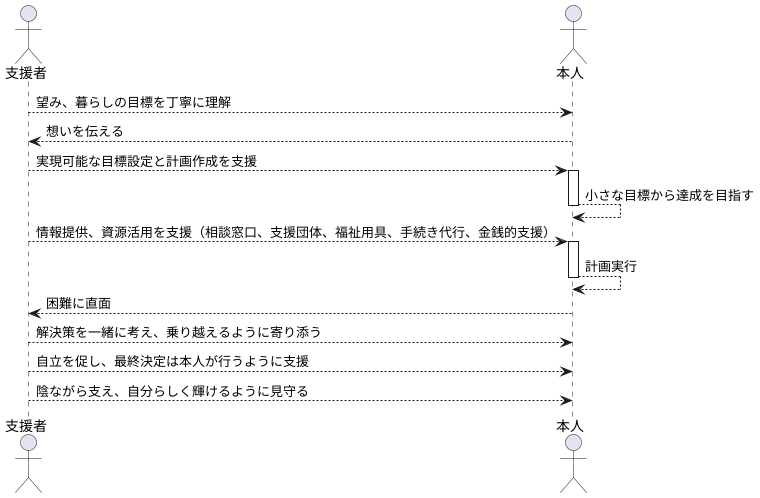

人が自らの人生を切り開いていくお手伝いをするのが、支援者の役目です。支援が必要な方の状況は一人ひとり異なり、画一的なやり方ではうまくいかないことがほとんどです。

まず、その人が何を望んでいるのか、どんな暮らしを目指しているのかを丁寧に理解することが大切です。じっくりと話し合いを重ね、実現可能な目標を設定し、それを達成するための計画を一緒に立てていきます。目標は大きなものではなく、小さくても達成可能なものから始めるのが良いでしょう。例えば、週に一度近所の公園まで散歩する、月に一度友人と会う、といった具合です。

計画を実行に移すにあたっては、必要な情報提供や資源の活用を支援します。例えば、地域にある相談窓口や支援団体、福祉用具の情報などを提供したり、手続きの代行や同行支援を行います。また、金銭的な支援が必要な場合は、利用可能な制度やサービスを一緒に探します。

計画を実行する中で困難に直面することもあるでしょう。そんな時は、解決策を一緒に考え、乗り越えられるように寄り添います。時には、励ましの言葉をかけることも必要です。しかし、最終的な決定は常に本人が行うように促し、自立を支援することが重要です。

支援者は、あくまでも支える立場であり、主役はあくまでも支援を受ける本人です。表舞台に立つのではなく、陰ながら支え、その人が自分らしく輝けるように見守ることが、支援者の大切な役割です。

必要な能力と資質

人が人として尊厳を保ち、自分らしく暮らせるよう支援していく上で、支援を行う側には様々な力や性質が求められます。人と人とが心を通わせるためのやり取りをする力は、なくてはならないものです。相手の言葉に耳を傾け、表情や仕草を読み取り、その人の気持ちをしっかりと受け止める聴く力も重要です。さらに、相手の立場に立って、その人の気持ちや考えを理解する共感する力も必要不可欠です。どんなに状況が困難でも、問題点を明らかにし、解決策を見つけ出す力も求められます。

利用する方の気持ちを真に理解し、揺るぎない信頼関係を築くためには、これらの力は欠かせません。また、常に利用する方の立場に立ち、物事を公平に見つめる客観性も大切です。自分自身の価値観や先入観にとらわれず、広い視野を持つことで、より適切な支援を提供できるようになります。

加えて、社会福祉の仕組みや関係機関についての知識も必要です。制度やサービスを理解していれば、利用する方に最適な支援を案内し、必要な手続きをスムーズに進めることができます。

そして、何よりも大切なのは、利用する方への深い愛情と敬意です。心から相手を思いやり、大切に思う気持ちは、どんな知識や技術よりも重要です。これらの性質を兼ね備えた支援者は、利用する方にとって、なくてはならない存在となり、人生を支える力となるでしょう。

| 支援に必要な力・性質 | 説明 |

|---|---|

| 人と人とが心を通わせるためのやり取りをする力 | 相手の言葉に耳を傾け、表情や仕草を読み取り、その人の気持ちをしっかりと受け止める力。 |

| 聴く力 | 相手の言葉に耳を傾け、真意を理解しようとする力。 |

| 共感する力 | 相手の立場に立って、その人の気持ちや考えを理解する力。 |

| 問題点を明らかにし、解決策を見つけ出す力 | 困難な状況でも、問題の本質を見抜き、解決策を導き出す力。 |

| 客観性 | 常に利用する方の立場に立ち、物事を公平に見つめる力。 |

| 社会福祉の仕組みや関係機関についての知識 | 制度やサービスを理解し、利用する方に最適な支援を案内し、必要な手続きをスムーズに進めるための知識。 |

| 利用する方への深い愛情と敬意 | 心から相手を思いやり、大切に思う気持ち。 |

まとめ

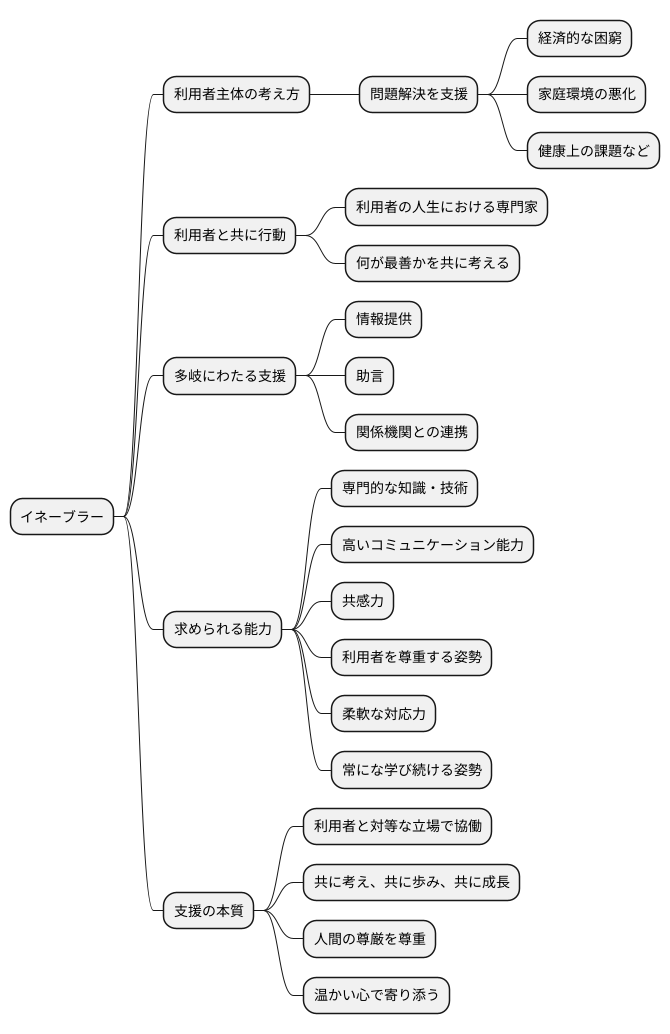

「支える」とは、ただ単に手を差し伸べることではなく、その人が本来持っている力を引き出し、自立へと導くことです。これを体現するのが、利用者主体の考え方に基づき、問題解決を支援する「イネーブラー」です。

イネーブラーは、利用者自身の人生における専門家として、その人にとって何が最善かを共に考え、行動します。利用者が抱える問題は、経済的な困窮、家庭環境の悪化、健康上の課題など様々です。イネーブラーは、これらの問題を「自分ごと」として捉え、利用者とじっくり向き合い、丁寧に話を聞き、状況を把握します。そして、利用者が自分自身で解決策を見つけ、実行できるよう、必要な情報提供や助言、関係機関との連携といった多岐にわたる支援を行います。

イネーブラーには、専門的な知識や技術だけでなく、高いコミュニケーション能力、共感力、そして何よりも利用者を尊重する姿勢が求められます。相手の立場に立って物事を考え、気持ちを理解しようと努めることで、信頼関係を築き、安心して相談できる環境を作ることが大切です。また、利用者の状況は常に変化するため、柔軟に対応できる能力や、常に学び続ける姿勢も重要です。

イネーブラーによる支援は、単なる「援助」ではありません。利用者とイネーブラーが対等な立場で、共に考え、共に歩み、共に成長していく協働作業です。それは、利用者の人間としての尊厳を尊重し、温かい心で寄り添うことで、より良い人生を歩むための力となる、真の支援と言えるでしょう。イネーブラーの存在は、利用者にとって、かけがえのない支えとなり、社会全体にとっても、より良い社会を築くための重要な役割を担っているのです。