権利擁護:尊厳ある暮らしを守る支援

介護を学びたい

先生、「権利擁護」ってよく聞くんですけど、介護と介助でどう関係するんですか?ちょっと難しくて…

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だよね。例えば、認知症のお年寄りが自分の財産を管理できなくなったとしよう。この時、本人の権利を守るために、代わりに財産を管理したり、必要な手続きをしたりする人が必要だよね。それが権利擁護の考え方だよ。介護や介助の中でも、利用者さんの権利を守ることがとても大切なんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、例えば、足が悪くて歩けないお年寄りが、車椅子で出かけたいと言った時、そのお手伝いをするのは権利擁護になるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。車椅子で出かけるお手伝いは介助になるね。権利擁護は、その人が自分で決められないことを、本人の意思を尊重して代わりに決めたり、手続きをしたりすること。この場合は、お年寄りが『出かけたい』という意思を尊重して介助をすることで、間接的に権利擁護につながるといえるかな。

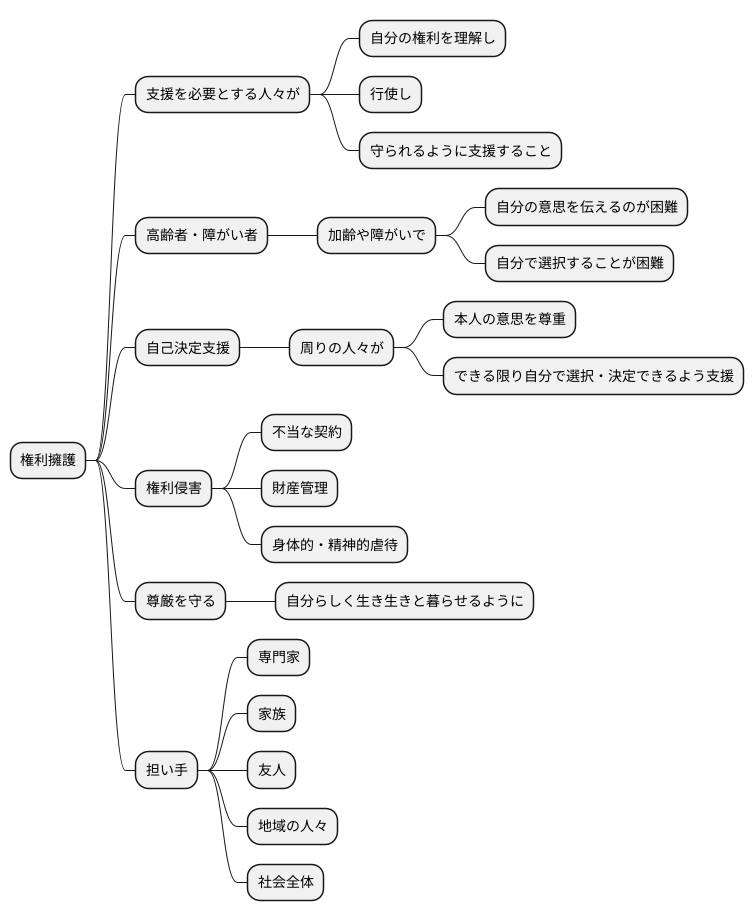

権利擁護とは。

『権利擁護』という言葉について説明します。これは、年をとった方や、認知症や知的障害、精神障害などがある方で、自分でうまく権利を守ることが難しい方のために、周りの人が代わりに権利を守ったり、代わりに意見を言ったりすることを指します。守られるべき権利とは、人間として当たり前に持っている権利のことです。成年後見制度も、このような権利擁護のひとつです。

権利擁護とは

人は誰でも、生まれたときから色々な権利を持っています。例えば、自由に暮らす権利、自分の気持ちを伝える権利、誰からも大切にされる権利などです。しかし、年を重ねたり、病気になったりすることで、これらの権利を自分で守ったり、行使したりすることが難しくなる場合があります。例えば、物忘れがひどくなると、契約の内容をきちんと理解できずに不利益を被ってしまうかもしれません。うまく言葉で伝えられないと、自分の望む暮らしができなかったり、必要な支援を受けられなかったりするかもしれません。

このようなとき、困っている方の権利を守り、支えるのが「権利擁護」です。「権利擁護」は、高齢者や障がいのある方などが、自分らしく、大切にされる社会で生きていけるように、寄り添い、共に歩む活動です。具体的には、どのような支援があるのでしょうか。まず、福祉サービスを利用したいけれど、手続きが複雑で分からないという方には、申請の手続きをお手伝いしたり、自分に合ったサービスを見つけるお手伝いをします。また、虐待を受けている方の相談に乗り、安全な場所を確保するための支援も行います。さらに、財産を適切に管理することが難しい方には、財産管理をサポートします。医療の場面では、治療方針などを自分で決められるように、必要な情報を分かりやすく伝えたり、意思決定を支援します。

権利擁護は、単に福祉サービスを提供するだけでなく、困っている方が安心して暮らせるように、その人らしく、尊厳ある生活を送れるように支えるための取り組みです。誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、権利擁護の考え方がとても大切です。権利擁護は、特別な人だけのためのものではなく、私たちみんなにとって大切なものなのです。

| 問題 | 権利擁護の支援 |

|---|---|

| 加齢や病気により、権利を守ったり行使したりすることが難しくなる。 | 困っている方の権利を守り、支える。 |

| 契約の内容を理解できず不利益を被る。 | 申請の手続きや、自分に合ったサービスを見つけるお手伝い。 |

| 言葉で伝えられず、望む暮らしや必要な支援を受けられない。 | 虐待を受けている方の相談に乗り、安全な場所を確保するための支援。 |

| 財産を適切に管理することが難しい。 | 財産管理をサポート。 |

| 治療方針などを自分で決められない。 | 治療方針などを自分で決められるように、必要な情報を分かりやすく伝えたり、意思決定を支援。 |

誰のための権利擁護か

権利擁護とは、判断能力が不十分なために自らの権利を守ることが難しい方々を支え、その権利を実現していくための活動です。この支援を必要とするのは、主に認知症、知的しょうがい、精神しょうがいのある高齢者やしょうがいをお持ちの方々です。

認知症を抱える方々は、記憶力や理解力の低下により、契約内容を十分に把握できなかったり、自らの意思を適切に伝えることが難しくなる場合があります。知的しょうがいのある方々は、状況を理解したり判断することが困難な場合があり、悪意ある人に騙されてしまう危険性も高まります。また、精神しょうがいのある方々は、感情の起伏が激しかったり、幻覚や妄想といった症状に悩まされることもあり、周囲とのコミュニケーションが難しく、誤解を受けてしまうケースも少なくありません。

こうした方々は、判断能力の低下や意思疎通の困難さから、自らの権利を主張したり守ったりすることが難しく、社会的に孤立したり、偏見の目にさらされる可能性も高くなります。例えば、不当な契約を結ばされたり、適切な医療や福祉サービスを受けられなかったり、財産を不正に処分されたりするといった権利侵害の被害に遭いやすいのです。

権利擁護は、このような困難を抱える方々が、社会の一員として尊厳ある生活を送るために欠かせない支援です。具体的には、権利侵害の相談を受けたり、必要な情報を提供したり、本人に代わって関係機関との交渉や手続きを行ったりするなど、多岐にわたるサポートが含まれます。また、権利擁護の活動は、本人にとって必要なサービスや支援に繋げるだけでなく、社会全体の理解を深め、誰もが安心して暮らせる地域づくりにも貢献していくものです。権利擁護は、誰のためでもなく、困難を抱える方々が安心して暮らせる社会を実現するための、私たち皆の責任と言えるでしょう。

| 対象者 | 困難 | 権利侵害の例 |

|---|---|---|

| 認知症 | 記憶力や理解力の低下により、契約内容の把握や意思表示が困難 | 不当な契約 |

| 知的しょうがい | 状況の理解や判断が困難 | 悪意ある人に騙される |

| 精神しょうがい | 感情の起伏、幻覚や妄想により周囲とのコミュニケーションが困難 | 誤解、適切なサービスを受けられない |

権利擁護の活動

- 権利侵害の相談

- 情報提供

- 関係機関との交渉や手続き代行

権利擁護の目的

- 社会の一員として尊厳ある生活

- 社会全体の理解促進

- 安心して暮らせる地域づくり

権利擁護の重要性

高齢化が進むにつれて、誰しもが年を重ね、心身の力が弱まる時期を迎えます。それと同時に、自分自身で権利を守ることが難しくなる場合も出てきます。このような状況下で「権利擁護」は、とても大切なものとなります。

権利擁護とは、高齢者や障がいのある方など、支援を必要とする人々が、自らの権利を理解し、行使し、守られるように支援することです。近年、認知症高齢者の増加に伴い、判断能力の低下に乗じた不当な契約や財産管理、あるいは身体的・精神的な虐待といった権利侵害のリスクが高まっています。このような問題を未然に防ぎ、誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、権利擁護の考え方が広く浸透することが不可欠です。

権利擁護は、単に問題を解決するだけでなく、一人ひとりの尊厳を守るための重要な役割も担っています。人は誰でも、自分の人生をどのように送りたいか、どのような医療やケアを受けたいか、自分で決める権利を持っています。しかし、加齢や障がいによって、自分の意思を伝えることや、自分で選択することが難しくなることがあります。このような時、周りの人々が本人の意思を尊重し、できる限り自分で選択し、決定できるよう支援することが大切です。これが「自己決定」であり、権利擁護の根幹をなす考え方です。

権利擁護は、専門家だけが担うものではありません。家族、友人、地域の人々、そして社会全体で、権利擁護の意識を高め、互いに支え合うことが大切です。高齢者や障がいのある方々が、地域社会の一員として、自分らしく生き生きと暮らせるように、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があります。そうすることで、より温かく、誰もが安心して暮らせる社会を築いていくことができるのです。

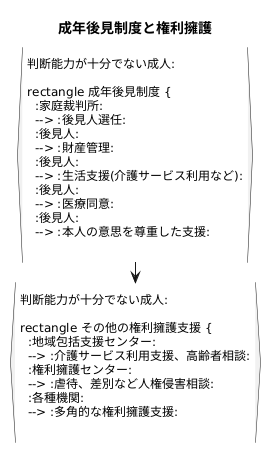

成年後見制度との関係

判断能力が十分でない大人の人を支えるためのしくみの一つとして、成年後見制度というものがあります。この制度は、家庭裁判所というところが、本人の代わりに財産を管理したり、生活の世話をしてくれる人を後見人として選んでくれるのです。

後見人は、その人の財産を守ったり、適切な介護サービスを受けられるように手配したり、病院での治療について同意したりと、様々な場面で本人に代わって、または本人を支えながら行動します。

後見人は、常に本人の気持ちを第一に考え、本人が望む生活を送れるように、必要な支援をしなければなりません。例えば、本人ができる限り自分で買い物や料理を続けたいと思っているなら、後見人はその気持ちを尊重し、必要な介助を提供することで、本人が自立した生活を送れるように支えるのです。

成年後見制度は、判断能力が十分でない大人の人の権利を守り、安心して暮らせるようにするための大切な制度です。しかし、この制度だけが全てではありません。地域には、地域包括支援センターや権利擁護センターなど、様々な相談窓口があり、成年後見制度以外の方法で、困っている人を支える活動もしています。

例えば、地域包括支援センターは、高齢者の生活の相談に乗り、必要な介護サービスの利用を支援してくれます。また、権利擁護センターは、虐待や差別などの人権侵害の相談を受け、問題解決のために活動しています。このように、様々な機関が連携して、多角的に権利擁護を支える体制が作られています。困ったときは、一人で悩まずに、これらの機関に相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。

私たちにできること

高齢者や障がいのある方々の権利を守ることは、専門家だけの仕事ではありません。私たち一人ひとりにもできることがあります。まず大切なのは、高齢者や障がいのある方々について正しく理解し、偏見を持たないことです。歳を重ねることで身体機能が低下することは自然なことであり、障がいのある方々はそれぞれ異なる特性や強みを持っていることを理解する必要があります。

困っている人を見かけたら、勇気を出して声をかけてみましょう。「何かお手伝いできることはありますか?」と優しく尋ねるだけでも、大きな助けになることがあります。状況に応じて、荷物を持つ、一緒に横断歩道を渡る、道案内をするなど、できる範囲で手を差し伸べましょう。もし、深刻な問題を抱えている様子であれば、地域の相談窓口や関係機関に繋げることも重要です。

地域活動への参加も、権利擁護につながります。高齢者施設や障がい者施設でボランティア活動をすることで、高齢者や障がいのある方々と直接交流し、理解を深めることができます。また、地域のお祭りやイベントに高齢者や障がいのある方々を誘い、一緒に楽しむことで、地域社会の一員として孤立させないよう配慮することも大切です。

権利擁護に関する情報を周りの人に伝えることも、私たちにできることです。例えば、新聞記事やテレビ番組で権利擁護に関する情報を見聞きしたら、家族や友人、職場の同僚などに伝えることで、社会全体で権利擁護の意識を高めることに繋がります。インターネットや地域の広報誌を活用して、情報を発信することもできます。

小さな行動の積み重ねが、大きな変化を生み出し、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献します。私たち一人ひとりが権利を守る担い手となることで、より温かく、支え合える社会を築いていくことができるでしょう。

| できること | 具体的な行動 |

|---|---|

| 高齢者や障がいのある方々について正しく理解し、偏見を持たない | 歳を重ねることで身体機能が低下することは自然なこと、障がいのある方々はそれぞれ異なる特性や強みを持っていることを理解する |

| 困っている人に声をかける | 「何かお手伝いできることはありますか?」と優しく尋ねる、荷物を持つ、一緒に横断歩道を渡る、道案内をする、地域の相談窓口や関係機関に繋げる |

| 地域活動への参加 | 高齢者施設や障がい者施設でボランティア活動をする、地域のお祭りやイベントに高齢者や障がいのある方々を誘う |

| 権利擁護に関する情報を周りの人に伝える | 新聞記事やテレビ番組で権利擁護に関する情報を見聞きしたら、家族や友人、職場の同僚などに伝える、インターネットや地域の広報誌を活用して情報を発信する |

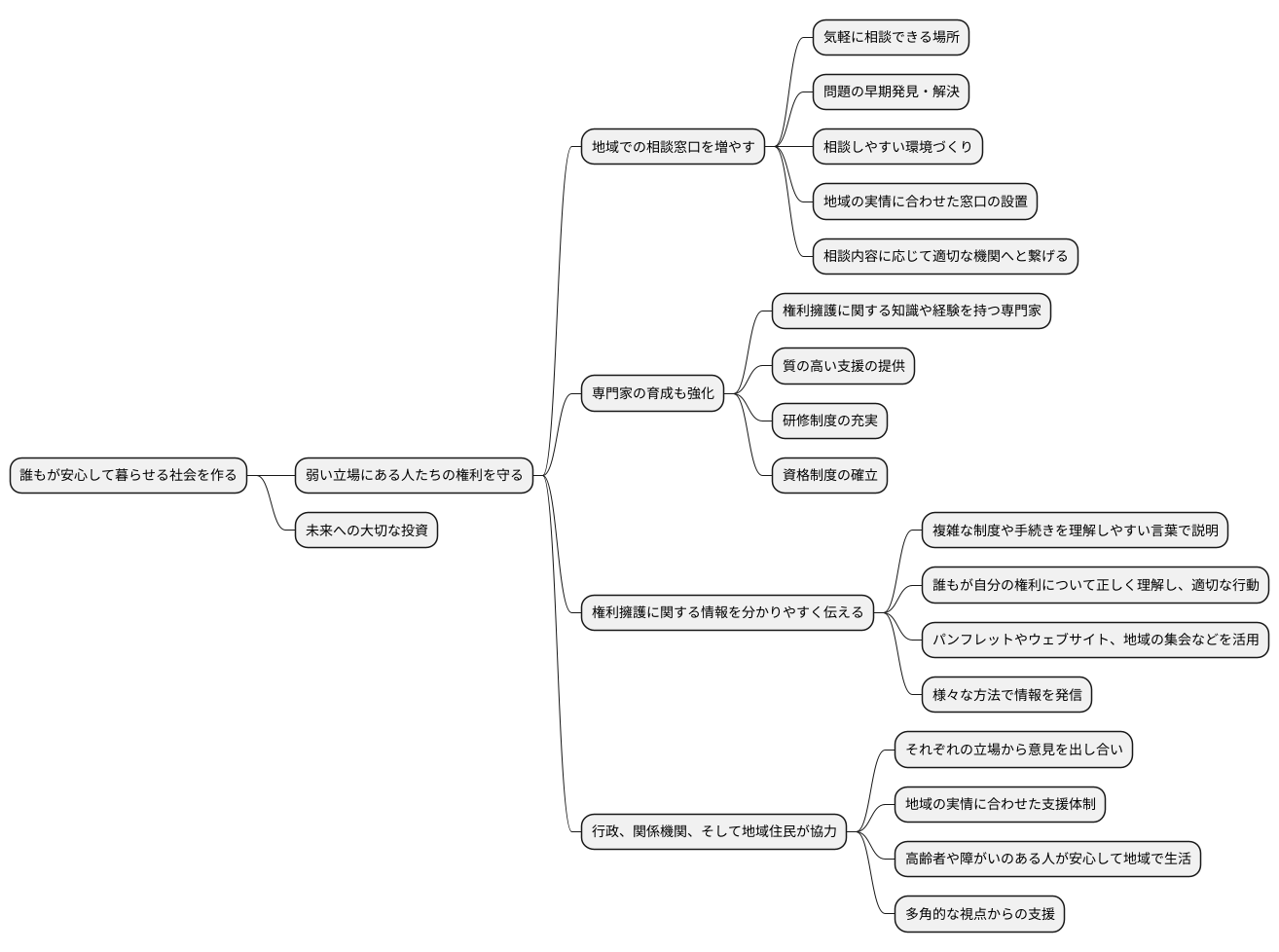

さらなる支援体制の構築に向けて

誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、弱い立場にある人たちの権利を守ることが何よりも大切です。近年、権利擁護の大切さは広く知られるようになってきましたが、まだまだ支援体制が整っているとは言えません。より良い社会を目指すために、今こそ、私たち一人ひとりができることを考え、共に力を合わせていくべき時です。

まず、地域での相談窓口を増やすことが急務です。困っている人が気軽に相談できる場所が身近にあることで、問題の早期発見・解決につながります。どこに相談すれば良いのか分からず、一人で悩みを抱え込んでしまう人を減らすためにも、相談しやすい環境づくりが重要です。それぞれの地域の実情に合わせた窓口の設置、そして、相談内容に応じて適切な機関へと繋げる役割も担う必要があります。

相談窓口の拡充と同時に、専門家の育成も強化していく必要があります。権利擁護に関する知識や経験を持つ専門家は、相談者の状況を的確に把握し、必要な支援を行います。専門家の質を高めることで、より質の高い支援を提供することが可能になります。研修制度の充実や資格制度の確立など、専門家を育成するための仕組みづくりが欠かせません。

さらに、権利擁護に関する情報を分かりやすく伝えることも重要です。複雑な制度や手続きを理解しやすい言葉で説明することで、誰もが自分の権利について正しく理解し、適切な行動を取れるようになります。パンフレットやウェブサイト、地域の集会などを活用し、様々な方法で情報を発信していく必要があります。

これらの取り組みを効果的に進めるためには、行政、関係機関、そして地域住民が協力し合うことが不可欠です。それぞれの立場から意見を出し合い、地域の実情に合わせた支援体制を築き上げていく必要があります。高齢者や障がいのある人が、安心して地域で生活を送れるよう、多角的な視点からの支援が求められます。権利を守ることは、未来への大切な投資です。誰もが安心して暮らせる、温かい社会を築くため、共に歩んでいきましょう。