知っておきたいアレルゲンとアレルギー

介護を学びたい

先生、「アレルゲン」って高齢者の方の介護で何か関係ありますか?

介護の研究家

もちろん関係あるよ。高齢者の方もアレルギーを持っている方はいるからね。例えば、食べ物やハウスダストがアレルゲンで、じんましんが出たり、呼吸が苦しくなったりすることがあるんだ。だから、介護する時は、その方のアレルゲンを把握しておくことが大切だよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、高齢者の方って、アレルギーとは別に、鼻水が続くことってありますよね?それもアレルゲンが原因ですか?

介護の研究家

いいところに気がついたね。高齢者で鼻水が続く場合は、アレルギーではなく、老人性鼻漏の可能性もある。これは、アレルギーとは原因が違うので、アレルゲンとは関係がないんだ。だから、安易にアレルギーだと決めつけずに、医師の診断を仰ぐことが重要だよ。

アレルゲンとは。

『原因物質』というのは、アレルギーの病気を持つ人の体の中で、特定のものと反応する物質のことです。一般的には、アレルギーの症状を起こす原因となるものを指しますが、症状が出ていない人でも、体の中で反応する物質も『原因物質』と呼ばれます。お年寄りに多い、鼻水が止まらない症状(老人性鼻漏)は、花粉や家のホコリによるアレルギー性鼻炎とは違うので、気を付ける必要があります。

アレルゲンとは何か

アレルギー反応の引き金となる物質、それがアレルゲンです。私たちの日常生活の至る所に、実に様々なアレルゲンが潜んでいます。代表的なものとしては、植物の花粉、家の中の塵や埃であるハウスダスト、ダニの死骸や糞、ペットの毛、特定の食べ物などが挙げられます。これらのアレルゲンは、通常は健康に害を及ぼすことはありません。しかし、アレルギー体質を持つ人にとっては、これらの物質が体内に侵入すると、免疫の仕組が過剰に働いてしまいます。これがアレルギー反応と呼ばれるものです。

アレルギー反応は、くしゃみや鼻水、皮膚のかゆみ、湿疹といった比較的軽い症状から、呼吸が苦しくなる、意識がもうろうとするといった重度の症状まで、様々です。命に関わる危険な状態であるアナフィラキシーショックを起こす可能性もあります。アレルゲンは、空気中に漂うものを吸い込んだり、食べ物を口にしたり、皮膚に触れたりすることで、体の中に入ってきます。

同じ物質でも、ある人にとってはアレルゲンとなり、症状を引き起こす一方、他の人には全く影響がないという場合も珍しくありません。これは、一人ひとりの免疫の仕組みが異なるためです。アレルギー反応の程度も人によって大きく異なり、軽い症状ですむ人もいれば、重篤な症状に悩まされる人もいます。

アレルギーを予防したり、症状を軽くするためには、自分が何にアレルギー反応を示すのか、きちんと把握することが大切です。アレルゲンを特定し、可能な限りそれらに触れないように工夫することで、アレルギー反応の発生を抑えることができます。また、規則正しい生活習慣、バランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけることも、アレルギー症状の緩和につながります。必要に応じて、医師の診察を受け、適切な治療を受けるようにしましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| アレルゲンとは | アレルギー反応の引き金となる物質。日常生活の至る所に存在し、代表的なものとして花粉、ハウスダスト、ダニ、ペットの毛、特定の食べ物などが挙げられる。 |

| アレルギー反応 | アレルゲンが体内に侵入した際に、免疫の仕組が過剰に働くことで起こる反応。くしゃみ、鼻水、皮膚のかゆみ、湿疹などの軽い症状から、呼吸困難、意識もうろう、アナフィラキシーショックなどの重篤な症状まで様々。 |

| アレルゲンの影響 | 同じ物質でも、人によってアレルゲンとなる場合とならない場合がある。アレルギー反応の程度も人によって大きく異なる。 |

| アレルギーへの対策 | 自分が何にアレルギー反応を示すかを把握し、アレルゲンとの接触を避ける。規則正しい生活習慣、バランスの取れた食事、十分な睡眠も重要。必要に応じて医師の診察と適切な治療を受ける。 |

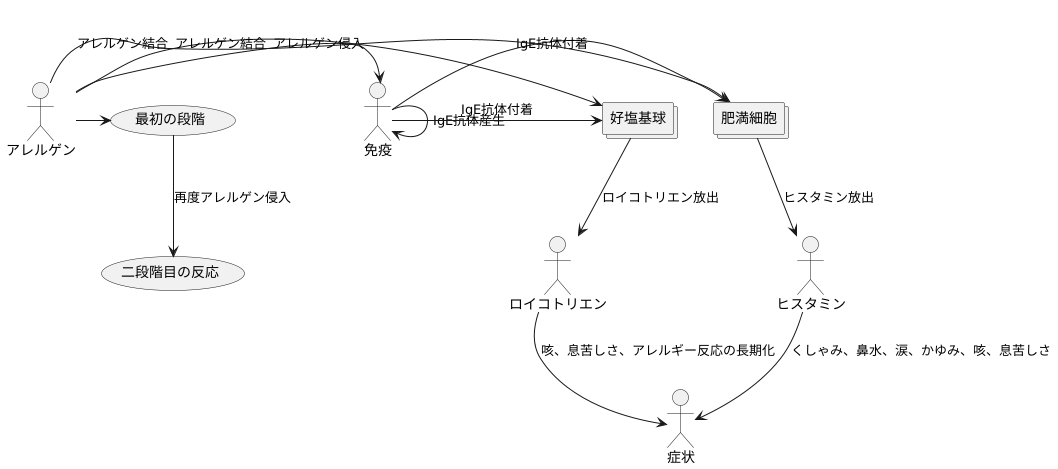

アレルギー反応の仕組み

私たちの体は、外から入ってくる細菌やウイルスなどの異物から身を守る仕組みを備えています。これを免疫と言います。通常、免疫は体にとって良い働きをしますが、ある特定の物質に対して過剰に反応してしまうことがあります。これがアレルギー反応です。この特定の物質をアレルゲンと呼び、食べ物や花粉、ダニなどが代表的なものです。

アレルギー反応は、大きく分けて二つの段階に分けることができます。まず、アレルゲンが初めて体の中に入ってきたとき、私たちの免疫はそれを敵だと認識し、特別な武器を作ります。これが免疫グロブリンE、略してIgEと呼ばれる抗体です。このIgE抗体は、肥満細胞や好塩基球といった免疫細胞の表面にくっつきます。これが最初の段階です。

次に、同じアレルゲンが再び体の中に入ってきたとき、二段階目の反応が始まります。入ってきたアレルゲンは、肥満細胞や好塩基球の表面にくっついているIgE抗体と結合します。すると、肥満細胞や好塩基球は活性化し、ヒスタミンやロイコトリエンといった化学物質を放出します。これらの化学物質は、まるで体の中の警報装置のように、様々な症状を引き起こします。

ヒスタミンは血管を広げ、血管の壁を通り抜けやすくする働きがあります。その結果、くしゃみや鼻水、涙、かゆみなどの症状が現れます。また、気管支を収縮させる働きもあるため、咳や息苦しさといった症状が出ることもあります。ロイコトリエンも同様に気管支を収縮させる働きがあり、アレルギー反応を長引かせる原因となります。このように、アレルギー反応は免疫の過剰な反応によって引き起こされる、いわば体の防衛反応の行き過ぎと言えます。

主なアレルゲンとその対策

私たちの周囲には、アレルギー反応を引き起こす物質、いわゆるアレルゲンが数多く存在します。主なアレルゲンとして、植物の花粉、家の中のちりであるハウスダスト、ダニ、ペットのふけや毛、カビ、そして食べ物などが挙げられます。これらのアレルゲンへの適切な対策を知ることで、アレルギー症状の悪化を未然に防ぐことができます。

まず、植物の花粉が原因で起こる花粉症の対策としては、花粉が空気中を多く舞う時期には、なるべく外出を控えましょう。どうしても外出が必要な場合は、マスクや眼鏡を着用することで、花粉の吸入や目への侵入を大幅に減らすことができます。また、帰宅時には、衣服や髪についた花粉をよく払い落とすことも効果的です。

次に、ハウスダストやダニに対する対策として、こまめな掃除と換気は欠かせません。掃除機をかけたり、拭き掃除をしたりすることで、ちりやダニを取り除き、清潔な住環境を保つことができます。特に、寝具やじゅうたんはダニの温床になりやすいので、こまめに洗濯したり、天日干しをすることが重要です。

ペットのふけや毛が原因のアレルギーには、ペットとの接触を極力避けることが大切です。可能であれば、ペットを室内で飼うことを避け、屋外で飼育することも検討しましょう。

カビは、高温多湿の環境で繁殖しやすいため、湿度管理が重要です。換気をこまめに行い、部屋の空気を入れ替えるとともに、浴室やキッチンなど、カビが発生しやすい場所の掃除も徹底しましょう。

食べ物によるアレルギーは、原因となる食べ物を特定し、その摂取を避けることが最も重要です。加工食品を購入する際は、原材料表示をよく確認し、アレルギー物質が含まれていないかを確認する習慣をつけましょう。症状が重い場合は、医師の指示に従い、自己注射器を常に携帯するなどの対策も必要となります。

それぞれのアレルゲンに対して適切な対策を行うことで、アレルギー反応を最小限に抑え、快適な生活を送ることができます。

| アレルゲン | 対策 |

|---|---|

| 植物の花粉 | 外出を控える、マスク・眼鏡の着用、帰宅時に衣服や髪の花粉を払い落とす |

| ハウスダスト・ダニ | こまめな掃除と換気、寝具やじゅうたんの洗濯・天日干し |

| ペットのふけや毛 | ペットとの接触を極力避ける、屋外飼育の検討 |

| カビ | 湿度管理、こまめな換気、浴室・キッチンなどの掃除 |

| 食べ物 | 原因食物の摂取を避ける、原材料表示の確認、自己注射器の携帯 |

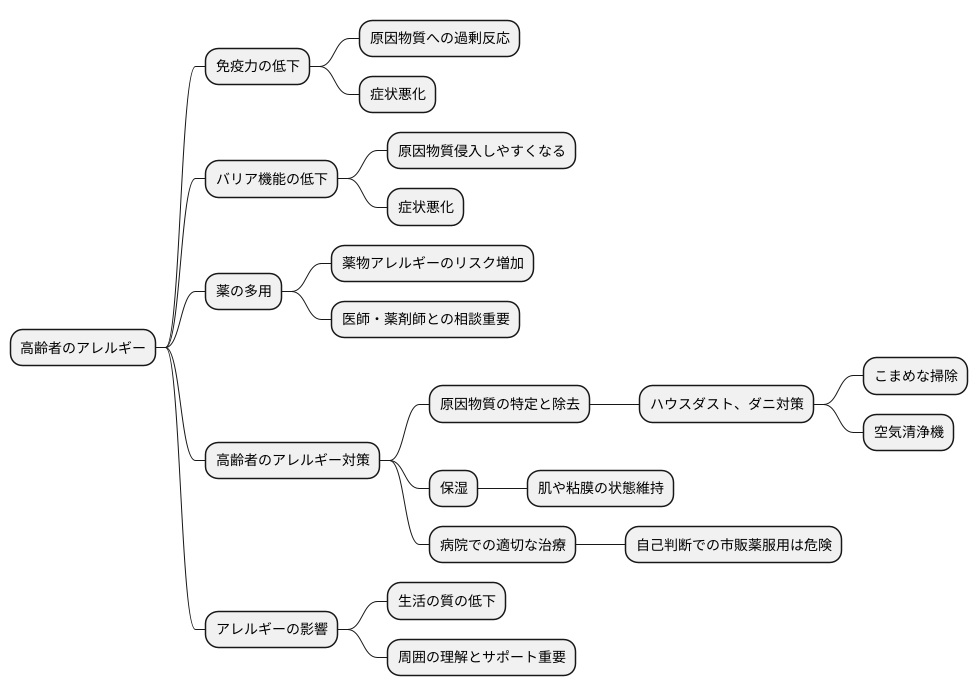

高齢者とアレルギー

人は年を重ねると、体の守りの働きが弱くなってくるため、アレルギーの症状が重くなりやすいと言われています。免疫の力が低下することで、少しのアレルギーの原因物質にも過剰に反応してしまうのです。さらに、持病を持っている高齢者の方も多いので、アレルギー反応と持病の影響が重なり、症状がより複雑化することもあります。

また、皮膚や粘膜は、体の中に異物が入るのを防ぐ役割を担っていますが、加齢とともにこのバリア機能も弱くなってきます。すると、アレルギーの原因物質が体内に侵入しやすくなり、症状が悪化しやすくなるのです。例えば、若い頃は花粉症の症状が軽かったのに、高齢になってから急にひどくなったというケースも少なくありません。

高齢になると、複数の病気にかかり、たくさんの薬を飲むことも珍しくありません。しかし、薬を多く服用すると、薬によるアレルギーのリスクが高まるため注意が必要です。薬の種類によっては、アレルギー反応を起こしやすいものもあるため、医師や薬剤師とよく相談し、慎重に薬を選ぶことが大切です。

高齢者のアレルギー対策として最も大切なのは、何がアレルギーの原因物質なのかを特定し、その物質を生活の中から取り除くことです。ハウスダストやダニなどが原因であれば、こまめな掃除を心がけたり、空気清浄機を使用するなど、生活環境を整えることが重要です。また、乾燥した肌や粘膜はアレルギーの原因物質を侵入させやすいため、保湿剤などで皮膚や粘膜の状態を良好に保つことも大切です。もしアレルギー症状が出てしまったら、すぐに病院で診てもらい、適切な治療を受けるようにしましょう。自己判断で市販薬などを服用すると、症状が悪化したり、他の薬との飲み合わせで思わぬ副作用が出る可能性もあります。

アレルギーは高齢者の生活の質を大きく下げてしまう可能性があります。家族や周りの人たちがアレルギーについて正しく理解し、適切なサポートをすることが、高齢者が安心して生活を送る上でとても重要です。

まとめ

私たちの身の回りには、アレルギー反応を引き起こす原因となる物質がたくさんあります。これらをアレルゲンといい、アレルギー体質を持つ人にとっては、様々な不快な症状が現れるきっかけとなります。アレルギー反応は、本来体を守るための免疫システムが、アレルゲンに対して必要以上に反応してしまうことで起こります。その結果、くしゃみ、鼻水、かゆみ、皮膚の発疹といった比較的軽い症状から、呼吸困難や意識障害といった重篤な症状まで、様々な症状が現れるのです。

代表的なアレルゲンとしては、まず植物の花粉が挙げられます。スギやヒノキ、ブタクサなど、様々な植物の花粉がアレルギーの原因となることが知られています。また、家の中のホコリの中に潜むダニや、ペットの毛、カビなども主要なアレルゲンです。さらに、食べ物もアレルギー反応を引き起こすことがあります。卵、牛乳、小麦、そば、ピーナッツ、魚介類などは、食物アレルギーの原因として特に注意が必要です。

これらのアレルゲンへの対策として、まずはアレルゲンとの接触を避けることが重要です。花粉症対策としてマスクや眼鏡を着用したり、家の掃除をこまめに行い、ダニやホコリの発生を抑えたりすることが有効です。食物アレルギーの場合は、原因となる食べ物を特定し、摂取しないように注意することが必要です。

高齢者の場合、アレルギー症状が重症化しやすく、特に注意が必要です。免疫機能の低下や持病の影響などから、若い人に比べて重篤な症状が現れる可能性があります。高齢者のアレルギー対策としては、周囲の人の理解と協力が不可欠です。家族や介護者がアレルギーについて正しい知識を持ち、適切な対応をすることで、高齢者のアレルギー症状の悪化を予防し、安心して生活を送れるようにサポートしていくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| アレルゲン | アレルギー反応を引き起こす原因物質(例:花粉、ダニ、ペットの毛、カビ、食物など) |

| アレルギー反応 | 免疫システムがアレルゲンに過剰反応することで起こる。症状は、くしゃみ、鼻水、かゆみ、皮膚発疹など軽度なものから、呼吸困難、意識障害など重度なものまで様々。 |

| 主なアレルゲン |

|

| アレルゲンへの対策 | アレルゲンとの接触を避ける(マスク、眼鏡着用、こまめな掃除、原因食物の除去など) |

| 高齢者のアレルギー | 重症化しやすい。免疫機能の低下や持病の影響で重篤な症状が現れる可能性があるため、周囲の理解と協力、適切な対応が必要。 |