薬物代謝:体を守る仕組み

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」で使う『薬物代謝』って、何ですか?よくわからないです。

介護の研究家

そうだね、難しい言葉だね。「薬物代謝」っていうのは、簡単に言うと、体の中に入ってきた薬や、体に良くないものを分解したり、体外に出したりする働きのことだよ。例えば、食べたものが消化されるのも一種の代謝だね。

介護を学びたい

体に良くないものも分解してくれるんですか?毒みたいなものもですか?

介護の研究家

そうだよ。毒にも色々あるけど、多くの毒は肝臓などで分解されて、体への害が少なくなるように処理されるんだ。これを解毒代謝とも言うよ。だから「介護」や「介助」の場面では、お年寄りや病気の方の薬物代謝の働きが弱まっている場合もあるので、薬の量や種類に注意が必要なんだ。

薬物代謝とは。

「介護」と「介助」の違いについて、体の中の薬の変化について説明します。薬物代謝とは、薬や毒などが体内で分解されたり、体外に出されたりする働きのことです。体に悪いものが入ってきたときに、生まれつき持っている力で代謝が行われるので、解毒代謝とも呼ばれます。

薬物代謝とは

薬物代謝とは、私たちの体が薬や有害物質などの異物を処理し、体外へ排出する仕組みです。口から薬を飲む、皮膚に薬を塗る、注射で薬を体内に注入するなど、どのような方法で薬を体に取り込んでも、薬は体内でさまざまな変化を遂げます。この変化は主に肝臓で行われ、大きく二つの段階に分けることができます。

第一段階では、薬の化学構造を変換し、より水に溶けやすい形にすることが目的です。酸化、還元、加水分解といった化学反応によって、薬はより小さな分子に分解されたり、水に溶けやすい性質を持つようになります。この段階を経ることで、薬は体内で動きやすくなり、次の段階へと進みます。

第二段階では、変換された薬にグルクロン酸や硫酸などの物質が結合します。この結合によって、薬はさらに水に溶けやすくなり、腎臓でろ過されやすくなります。こうして、最終的に尿や便、汗、呼気などを通して体外へ排出されるのです。

薬物代謝の働きは、薬の効果や副作用、薬が効く時間の長さに大きく影響します。薬物代謝が速すぎると、薬の効果が現れる前に体外へ排出されてしまい、十分な効果が得られないことがあります。逆に、薬物代謝が遅すぎると、薬が体内に長く留まり、副作用が現れやすくなる可能性があります。また、年齢や性別、持病の有無、他の薬との併用などによっても、薬物代謝の速度は変化します。そのため、薬を安全かつ効果的に使うためには、個々の体質に合わせた適切な薬の種類や量、服用方法などを医師や薬剤師と相談することが重要です。薬物代謝は、健康を維持するために欠かせない、体の大切な機能と言えるでしょう。

肝臓の役割

私たちの体の中で一番大きな臓器である肝臓は、まるで化学工場のように、休むことなく様々な仕事をこなしています。主な役割の一つが、食べ物から得た栄養分の処理です。ご飯やパンなどに含まれる炭水化物は、肝臓でブドウ糖に変えられ、エネルギー源として蓄えられます。また、肉や魚などのタンパク質も肝臓で分解され、体を作る材料となります。さらに、余分な栄養分は肝臓に貯蔵され、必要な時に供給されることで、体の状態を一定に保つのに役立っています。

肝臓のもう一つの重要な役割は、胆汁の生成です。胆汁は脂肪の消化吸収を助ける働きがあり、肝臓で作られた後、胆のうに蓄えられ、食事の際に十二指腸へ分泌されます。脂肪分の多い食事をスムーズに消化するためには、胆汁の働きが欠かせません。

そして、肝臓は、体にとって有害な物質を解毒する役割も担っています。アルコールや薬などは、肝臓で分解され、尿や便と一緒に体外へ排出されます。この解毒作用のおかげで、私たちは様々な物質の影響から体を守ることができています。薬を飲むと、その多くは肝臓で分解されます。そのため、肝臓の働きが弱っていると、薬が分解されにくくなり、体に長く留まって思わぬ副作用を引き起こす可能性があります。

このように、肝臓は栄養の処理、胆汁の生成、有害物質の解毒など、生命維持に欠かせない様々な機能を担っています。肝臓の働きが損なわれると、体のバランスが崩れ、様々な不調が現れる可能性があります。健康な生活を送り、肝臓の働きを良好に保つことは、私たちの健康にとって非常に重要です。

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| 栄養分の処理 | 炭水化物をブドウ糖に変換してエネルギー源として蓄える、タンパク質を分解して体を作る材料にする、余分な栄養分を貯蔵する |

| 胆汁の生成 | 胆汁を生成し、胆のうに蓄え、食事時に十二指腸へ分泌することで脂肪の消化吸収を助ける |

| 有害物質の解毒 | アルコールや薬などを分解し、尿や便と一緒に体外へ排出する |

代謝の段階

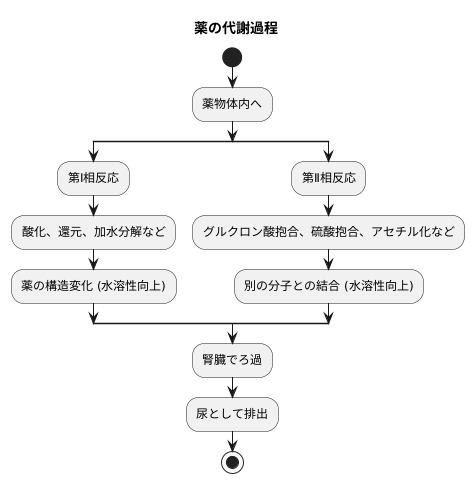

薬が体内でどのように変化し、排出されるのか、その過程を代謝といいます。代謝は大きく分けて二つの段階に分けることができます。まず最初の段階、第Ⅰ相反応では、薬の構造そのものが変化します。具体的には、酸化、還元、加水分解といった化学反応が起こります。これらの反応によって、薬はより水に溶けやすい形に変化します。この段階を経ることで、薬によっては効果が現れ始めるものもあれば、逆に効果がなくなるものもあります。

第Ⅰ相反応を終えた薬は、次の第Ⅱ相反応へと進みます。この段階では、グルクロン酸抱合、硫酸抱合、アセチル化といった反応が起こります。これらの反応は、薬に別の分子をくっつけることで、より水に溶けやすくする働きがあります。例えるなら、水に溶けにくい油に、洗剤を混ぜて水に溶けやすくするようなイメージです。こうして水に溶けやすくなった薬は、腎臓という臓器で血液からろ過され、尿として体の外に排出されます。

体の中に入ってきた不要な物質をスムーズに外に出すためには、これらの二つの段階が協力して働くことが重要です。第Ⅰ相反応で薬の構造を変化させ、第Ⅱ相反応でさらに水に溶けやすくすることで、最終的に尿として排出しやすい形になるのです。この一連の代謝の働きによって、私たちの体は健康を維持しています。まるで、家の掃除のように、体の中も常にきれいにしておく必要があるのです。

個人差

薬が体に作用する力や、体から薬が排出される速さは、人によって実に様々です。これは「個人差」と呼ばれ、薬を使う上でとても大切な考え方です。同じ薬を同じ量だけ飲んでも、効果の出方や副作用の現れ方には違いが生じます。この違いを生み出す原因は一つではなく、いくつもの要素が複雑に絡み合っています。

まず、年齢が大きな影響を与えます。生まれたばかりの赤ちゃんや、高齢の方は、薬を処理する臓器である肝臓や腎臓の働きが十分ではありません。そのため、薬が体内に長く留まりやすく、大人と同じ量を飲むと、薬が効きすぎてしまうことがあります。反対に、成長期の子どもは代謝が活発なため、薬の効果が早く消えてしまうこともあります。

次に性別も関係します。男性と女性では、体の大きさやホルモンの働きなどが異なるため、薬の代謝速度にも違いが現れます。

さらに、生まれ持った体質も影響します。親から受け継いだ遺伝子によって、薬の分解能力に差が生じます。ある特定の薬を分解するのが苦手な体質の場合、少量でも副作用が強く出てしまう危険性があります。

普段の生活も薬の代謝に影響を与えます。毎日お酒をたくさん飲む人や、タバコを吸う人は、肝臓に負担がかかって薬の分解が遅くなることがあります。また、食事の内容や睡眠時間、運動習慣なども、薬の代謝に影響を及ぼす可能性があります。

そして、複数の薬を同時に服用する場合、薬同士が影響し合って、それぞれの薬の効果が変わってしまうことがあります。ある薬が別の薬の代謝を邪魔したり、逆に促進したりすることがあります。

このように、薬の効果や副作用には個人差があり、その原因は年齢、性別、体質、生活習慣、併用薬など多岐に渡ります。医療の現場では、これらの個人差をしっかりと見極め、患者さん一人ひとりに合った薬の種類や量、服用方法を慎重に決めていくことがとても大切です。安全で効果的な薬物治療を行うためには、医師や薬剤師としっかり相談し、自分の体質や生活習慣について正確な情報を伝えることが重要です。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 年齢 |

|

| 性別 | 体の大きさ、ホルモンの働きなどが影響 |

| 体質(遺伝) | 薬の分解能力に個人差 → 特定の薬で副作用が出やすい体質も |

| 生活習慣 |

|

| 併用薬 | 薬同士の相互作用 → 効果の変化(阻害/促進) |

解毒代謝

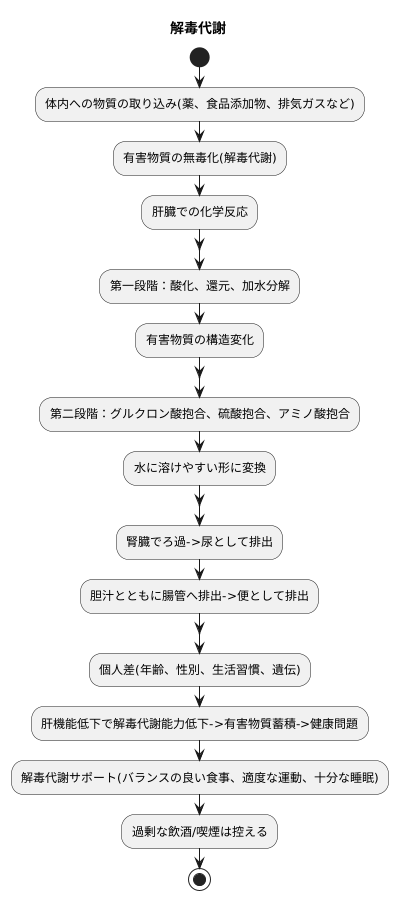

私たちの体は、食べ物や呼吸を通して、常に様々な物質を取り込んでいます。中には、体に良いものもありますが、薬や食品添加物、排気ガスなどに含まれる有害な物質も少なくありません。これらの有害物質は、そのままでは体に悪影響を与えるため、無毒化する必要があります。この無毒化の働きを担っているのが、「解毒代謝」と呼ばれるシステムです。

解毒代謝は、主に肝臓で行われます。肝臓は、体の中の化学工場のような役割を果たしており、様々な酵素を使って有害物質を分解し、水に溶けやすい形に変えます。こうして無毒化された物質は、尿や便、汗などと一緒に体外へ排出されます。

解毒代謝は、大きく二つの段階に分かれています。第一段階では、酸化、還元、加水分解といった化学反応によって、有害物質の構造を変化させ、より反応しやすい形にします。第二段階では、グルクロン酸抱合、硫酸抱合、アミノ酸抱合といった反応によって、有害物質に別の分子を結合させ、水に溶けやすい形に変換します。こうして水に溶けやすくなった物質は、腎臓でろ過され、尿として排出されます。あるいは、胆汁とともに腸管へ排出され、便として体外へ出されます。

解毒代謝の働きは、一人ひとりで異なり、年齢や性別、生活習慣、遺伝的な要因などによって影響を受けます。また、肝臓の機能が低下していると、解毒代謝の能力も低下し、有害物質が体内に蓄積しやすくなります。すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

健康を維持するためには、解毒代謝の働きを助けることが大切です。バランスの良い食事を摂り、肝臓に必要な栄養素を補給しましょう。また、適度な運動や十分な睡眠も、肝臓の機能を維持するために重要です。過剰な飲酒や喫煙は、肝臓に負担をかけるため、控えましょう。

体内に取り込まれる有害物質の種類や量は、私たちがコントロールできない部分も多いですが、日々の生活習慣を改善することで、解毒代謝をサポートし、健康を守ることができます。

研究の進展

薬を体内で変化させて、体外に排出する仕組みを薬物代謝と言います。この薬物代謝の研究は近年、目覚ましい進展を見せています。特に、人の遺伝子の情報を読み解く技術の進歩は、薬物代謝研究を大きく前進させました。遺伝子の情報から、一人ひとりが薬をどのように代謝するかを予測できるようになってきています。このことは、薬の副作用を減らし、より効果を高めることに繋がります。一人ひとりに合った薬の種類や量を、あらかじめ予測して処方できるようになるためです。

薬物代謝に関わる酵素の働きを調整する新しい薬の開発も進んでいます。酵素とは、体の中で様々な化学反応を起こす触媒の役割をするものです。薬物代謝にも、特定の酵素が関わっています。この酵素の働きを調整することで、薬物代謝の異常が原因で起こる病気を治せる可能性があります。例えば、ある種の酵素がうまく働かないために薬が体内に溜まってしまうような場合、その酵素の働きを助ける薬を開発することで、薬の副作用を防ぐことができるかもしれません。

薬物代謝は、薬の効果や副作用に大きく影響します。そのため、薬物代謝の研究は、私たちの健康を守る上で大変重要です。薬の効果を高め、副作用を減らすことで、より安全で効果的な治療が可能になります。また、薬物代謝の異常が原因で起こる病気の治療法開発にも繋がります。薬物代謝研究の更なる進展は、より多くの人が健康に過ごせる社会の実現に貢献すると期待されています。

| 薬物代謝研究の進展 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 遺伝子情報の活用 | 個人の薬物代謝予測 | 副作用軽減、薬効向上、個人に最適な薬の処方 |

| 薬物代謝酵素の調整薬開発 | 酵素の働きを調整 | 薬物代謝異常による病気の治療、副作用防止 |