ソーシャルワーカー:寄り添う支援の専門職

介護を学びたい

先生、「ソーシャルワーカー」って、介護の仕事でよく聞くんですけど、具体的にどんなことをする人なんですか?生活相談員と同じなんでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。ソーシャルワーカーは、困っている人の相談に乗り、必要なサービスや施設との橋渡しをする専門職です。生活相談員もソーシャルワーカーの一種で、介護施設で働く場合はそう呼ばれることが多いですね。他にも、病院や学校、福祉事務所など、様々な場所で活躍しています。

介護を学びたい

色々な場所で活躍しているんですね。介護施設での生活相談員以外には、どんな人がいるんですか?

介護の研究家

例えば、病院で働く医療ソーシャルワーカーは、病気や怪我で困っている人の相談に乗ったり、退院後の生活の支援をしたりします。学校で働くスクールソーシャルワーカーは、いじめや不登校などの問題を抱える子どもや家族を支援します。福祉事務所で働くケースワーカーもソーシャルワーカーの一種で、生活に困っている人への支援を行います。

ソーシャルワーカーとは。

「介護」と「介助」について説明する中で、「社会福祉士」という用語が出てきます。社会福祉士とは、医療、福祉、介護、教育といった分野で、相談支援(人に寄り添う援助)を行う専門職のことです。「SW」と略されることもあります。病院では医療ソーシャルワーカー(MSW)、精神科では精神科ソーシャルワーカー(PSW)、学校ではスクールソーシャルワーカー(SSW)、公的機関で働く場合はケースワーカー(CW)、介護施設では生活相談員や支援相談員などと呼ばれています。仕事の内容としては、困っている人の相談に乗ったり、必要なサービスや関係機関との連絡調整などを行ったりします。

様々な呼び名と活躍の場

人々の暮らしを支える専門職、社会福祉士は、医療や福祉、介護、教育など、様々な場所で活躍しています。社会福祉士という名称は少し長いので、現場では「社福」と略されることもあります。働く場所によって呼び名が変わるのも特徴の一つです。

病院で働く場合は医療社会福祉士と呼ばれ、入院中の患者やその家族が抱える経済的、心理的、社会的な問題の解決を支援します。例えば、医療費の支払いや退院後の生活に不安を抱える患者に対して、公的な支援制度の活用方法を案内したり、関係機関と連携して住まいや仕事の確保を支援したりします。

精神科で働く場合は精神科社会福祉士と呼ばれ、心の病を抱える人やその家族の相談に乗り、社会復帰に向けての支援を行います。地域社会との繋がりを築き、安心して生活を送れるように支えるのも大切な役割です。

学校で働く場合は学校社会福祉士と呼ばれ、子どもたちの成長を様々な面から支援します。不登校やいじめ、家庭環境の問題など、子どもたちが抱える困難を把握し、関係機関と協力しながら解決を目指します。

行政機関で働く場合はケースワーカーと呼ばれ、生活保護の申請を受けたり、支援が必要な人々に適切な福祉サービスを提供したりします。

介護施設では生活相談員や支援相談員と呼ばれることが多く、入居者やその家族からの相談を受け、施設での生活が安心して送れるよう様々な調整を行います。ケアマネージャーと連携してケアプランの作成に関わったり、入退院の手続きを支援したりすることもあります。このように、社会福祉士は様々な名前で呼ばれながら、それぞれの場所で人々の生活を支える重要な役割を担っているのです。

| 働く場所 | 呼び名 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 病院 | 医療社会福祉士 | 入院中の患者やその家族の経済的、心理的、社会的な問題の解決支援 医療費の支払い、退院後の生活、公的支援制度の活用方法の案内 関係機関と連携した住まいや仕事の確保支援 |

| 精神科 | 精神科社会福祉士 | 心の病を抱える人やその家族の相談、社会復帰支援 地域社会との繋がり構築、安心して生活を送れるよう支援 |

| 学校 | 学校社会福祉士 | 子どもたちの成長を様々な面から支援 不登校やいじめ、家庭環境の問題など、子どもたちが抱える困難把握 関係機関と協力した問題解決 |

| 行政機関 | ケースワーカー | 生活保護の申請受付、支援が必要な人々への福祉サービス提供 |

| 介護施設 | 生活相談員/支援相談員 | 入居者やその家族からの相談、施設での生活支援 ケアマネージャーと連携したケアプラン作成 入退院手続きの支援 |

相談支援の中心となる専門職

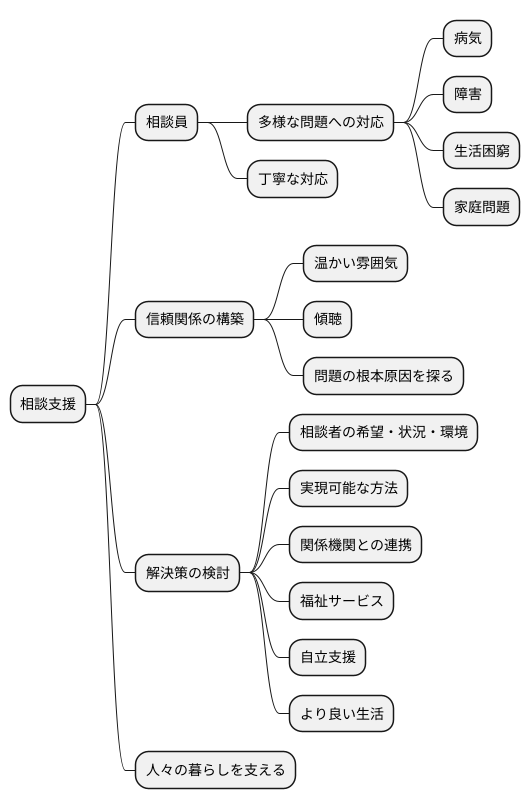

相談支援の中心となる専門職、相談員は、様々な困難を抱える人々の支えとなる重要な役割を担っています。相談員は、病気や障害、生活の困窮、家庭内のいざこざなど、人々の暮らしにおける様々な問題について相談を受け、解決に向けた支援を行います。相談内容は実に多様で、一人として同じ状況の人はいないため、それぞれの状況に合わせた丁寧な対応が求められます。

相談支援の仕事は、まず相談に来た人と信頼関係を築くことから始まります。相談者は、時に非常にデリケートな問題を抱えていることもあり、安心して悩みや不安を打ち明けられる温かい雰囲気づくりが大切です。相談員は、じっくりと耳を傾け、相談者の言葉に込められた真意を汲み取ろうと努めます。表面的な問題だけでなく、問題の根本原因を探ることで、より効果的な解決策を見出すことができるのです。

相談内容を丁寧に聞き取った後は、相談者と一緒に解決策を検討していきます。相談者の希望や状況、置かれている環境などを考慮し、実現可能な方法を探っていきます。時には、関係機関と連携を取りながら、必要な福祉サービスなどを紹介することもあります。相談支援の最終的な目的は、相談者が自分自身の力で問題を解決できるようになることです。そのため、相談員は、相談者の自立を促し、より良い生活を送れるように寄り添い続けます。相談支援の仕事は、人々の暮らしを支える上で、なくてはならない存在と言えるでしょう。

関係機関との連携調整

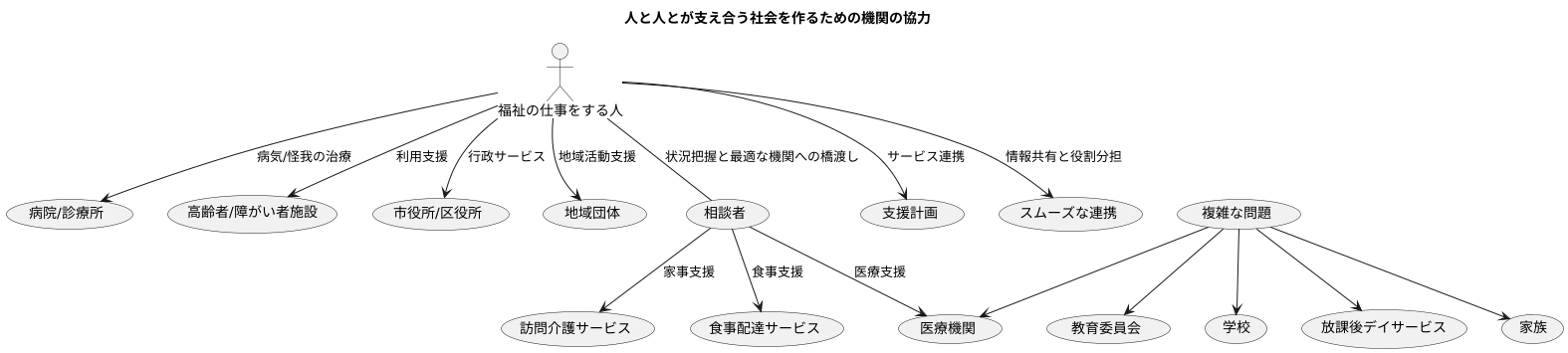

人と人とが支え合う社会を作るためには、様々な機関が協力し合うことが欠かせません。福祉の仕事をする人は、相談に来た人が必要とする様々なサービスを届けるため、多くの機関と連携しながら仕事を進めます。たとえば、病気やけがの治療を行う病院や診療所、高齢者や障がいを持つ人が利用する施設、市役所や区役所などの行政機関、そして地域で活動する様々な団体などです。

福祉の仕事をする人は、これらの機関と連絡を取り合い、調整を行うことで、滞りなく必要なサービスを届けられるようにします。それぞれの機関がどのような役割を担い、どのようなサービスを提供しているかを理解していることが重要です。相談に来た人の状況を把握し、最も適した機関へと繋ぐことが求められます。例えば、一人暮らしの高齢者が体調を崩し、家事が難しくなったとします。この場合、福祉の仕事をする人は、訪問介護サービスを提供する事業者や、食事の配達サービスを行う団体、さらに医療機関などと連絡を取り、必要なサービスを組み合わせた支援計画を作成します。

時には、問題が複雑で、複数の機関が協力する必要がある場合もあります。例えば、障がいを持つ子どもが学校に通う際に、教育委員会、学校、放課後デイサービス、医療機関、そして家族が連携して、子どもにとって最適な学習環境と生活環境を整える必要があります。福祉の仕事をする人は、関係機関の間で情報を共有し、それぞれの役割分担を明確にすることで、スムーズな連携を図ります。このように、相談に来た一人ひとりの状況を丁寧に把握し、関係機関と協力しながら、最適な支援体制を築き上げていくことが、福祉の仕事をする人の大切な役割なのです。

権利擁護と社会資源の活用

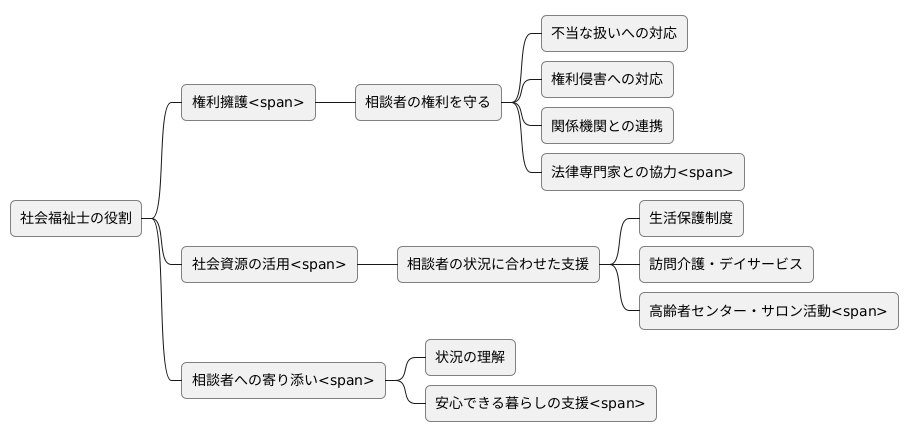

人々が自分らしく安心して暮らせるように、様々な制度やサービスが地域には用意されています。しかし、その存在を知らずに困っている人や、手続きの難しさから利用を諦めてしまう人も少なくありません。このような状況で活躍するのが、福祉の専門家である社会福祉士です。社会福祉士は「権利擁護」と「社会資源の活用」という二つの柱を軸に、人々を支えています。

権利擁護とは、全ての人が持つ固有の権利を守り、尊重することです。社会福祉士は、相談に来た人が不当な扱いを受けていたり、権利を侵害されている場合、その現状を丁寧に聞き取り、問題解決のために動きます。例えば、高齢者が家族から不適切な金銭管理をされている場合や、障がい者が地域社会で差別を受けている場合など、相談者の権利を守るために関係機関と連携し、適切な対応を行います。時には法律の専門家と協力することもあります。

もう一つの柱である社会資源の活用とは、地域にある様々な支援制度やサービスを、相談者の必要に応じて繋げることです。社会福祉士は、相談者の状況を丁寧に把握し、どんな支援が必要なのかを判断します。例えば、経済的に困窮している人には生活保護制度の利用を、介護が必要な人には訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスの利用を提案します。また、一人暮らしで孤独を感じている高齢者には、地域の高齢者センターやサロン活動への参加を促すなど、相談者の状況に合わせたきめ細やかな支援を行います。

社会福祉士は、相談者一人ひとりの状況を理解し、寄り添うことが大切です。そして、権利擁護と社会資源の活用の両面から働きかけることで、相談者が安心して自分らしく暮らせるよう、地域社会全体で支える体制を作っていきます。

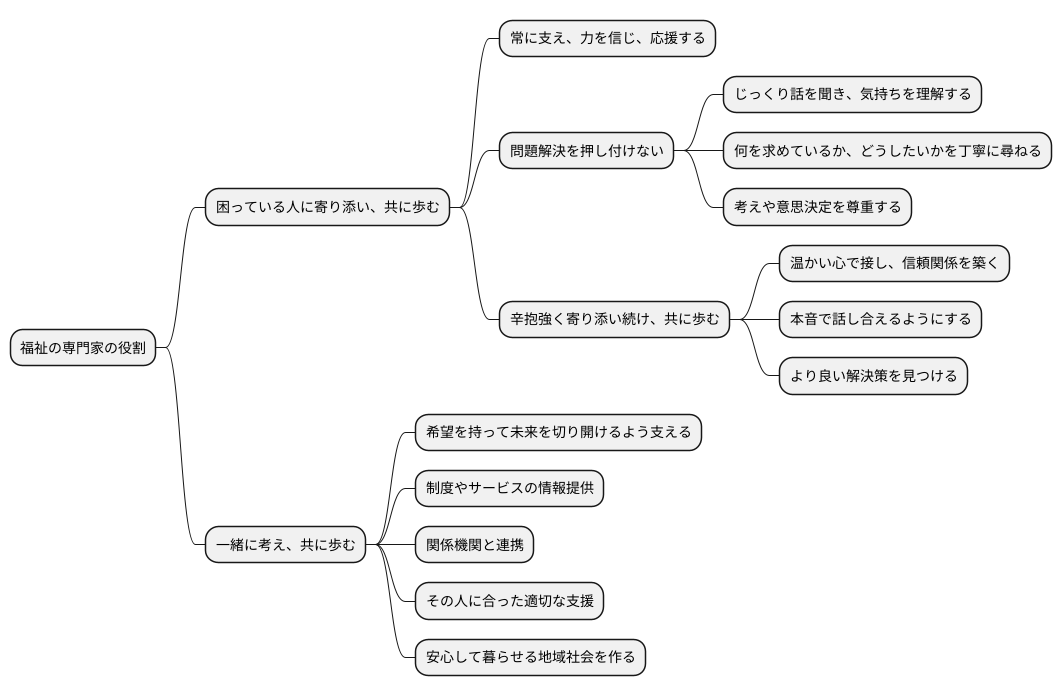

寄り添い、共に歩む姿勢

福祉の専門家として働く人は、困っている人に対して、いつも寄り添い、共に歩むことを大切にします。困っている人が、その人らしく生きていけるように、どんな時も支え続け、その人の持つ力を信じ、応援する存在です。

問題を抱えている人が相談に来た時、すぐに解決策を押し付けるのではなく、まずはじっくりと話を聞き、その人の気持ちを理解しようと努めます。そして、その人が何を求めているのか、どうしたいのかを丁寧に尋ね、その人自身の考えや意思決定を尊重します。福祉の専門家は、あくまでも支援をする立場であり、主役はあくまでも困っている人自身です。

問題解決には、長い時間がかかる場合もあります。すぐに解決できないからといって、焦ったり、諦めたりするのではなく、辛抱強く寄り添い続け、共に歩むことが大切です。温かい心で接し、信頼関係を築くことで、初めて本音で話し合えるようになり、より良い解決策が見えてきます。

福祉の専門家は、困っている人がより良い生活を送れるよう、一緒に考え、共に歩むことを使命としています。どんなに困難な状況でも、決して見捨てず、希望を持って未来を切り開いていけるよう、力強く支えていく存在です。そのために、様々な制度やサービスの情報提供を行い、関係機関と連携を取りながら、その人に合った適切な支援を行います。福祉の専門家は、困っている人が安心して暮らせる地域社会を作るために、日々努力を続けています。

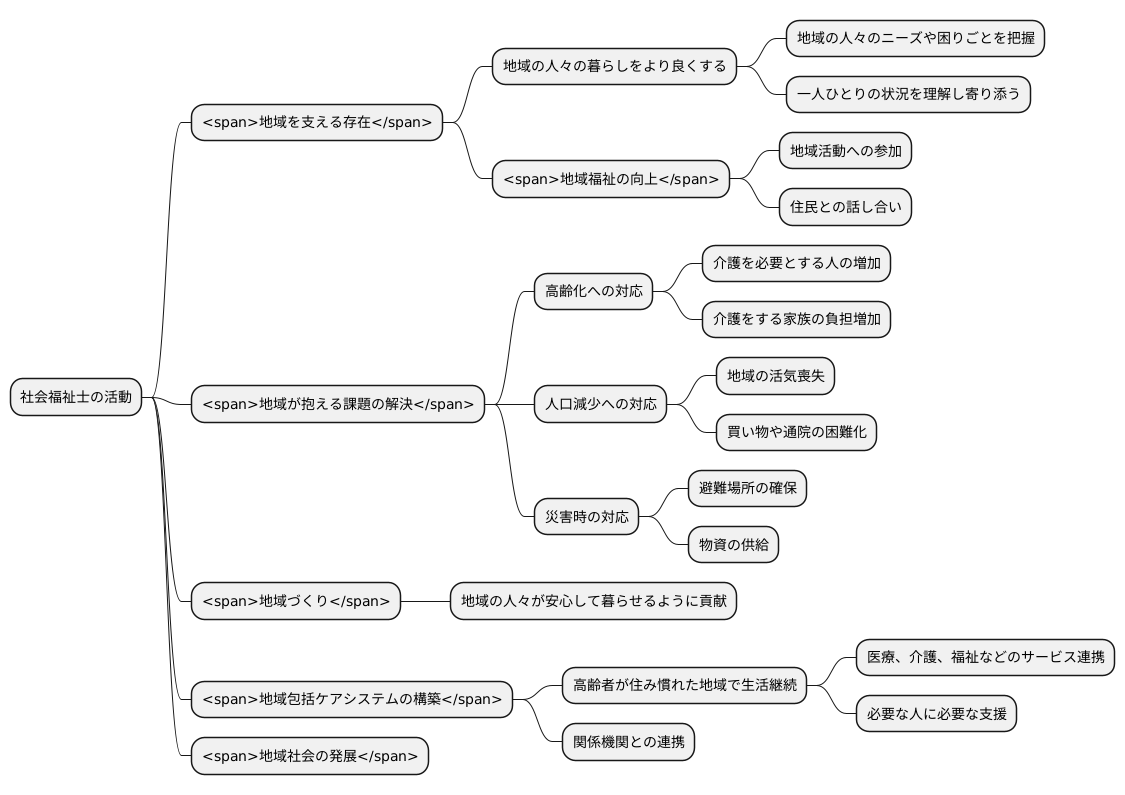

地域社会を支える存在

地域を支える存在として、社会福祉士の活動は多岐に渡ります。社会福祉士は、地域の人々の暮らしをより良くするために、様々な役割を担っています。まず、地域の人々が何を求めているのか、どんな困りごとを抱えているのかを丁寧に把握することから始めます。困りごとの種類や程度は人それぞれです。一人ひとりの状況を理解し、それぞれの立場に寄り添うことが大切です。そして、地域福祉の向上のために、具体的な活動を行います。例えば、地域活動への参加や住民との話し合いを通して、地域全体の福祉向上を目指します。

また、地域が抱える課題の解決にも積極的に取り組みます。高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人が増え、介護をする家族の負担も大きくなっています。人口が減ることで、地域の活気が失われ、買い物や病院への通院が難しくなることもあります。災害時には、避難場所の確保や物資の供給など、迅速な対応が求められます。社会福祉士は、これらの課題に真剣に向き合い、地域の人々と共に解決策を探ります。地域の人々が安心して暮らせるように、地域づくりに貢献します。

さらに、地域包括ケアシステムの構築など、地域福祉を推進する役割も担います。この制度は、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けられるようにすることを目指しています。医療、介護、福祉などの様々なサービスを繋ぎ、必要な人に必要な支援を届けることが重要です。社会福祉士は、関係機関との連携を図りながら、このシステムの構築に尽力します。様々な機関と協力することで、より多くの人の暮らしを支えることができます。社会福祉士は、地域社会の発展のために、これからも活動していきます。