健康増進法:健康な生活への道しるべ

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、健康増進法との関係性についても知りたいです。

介護の研究家

いい質問ですね。「介護」は、食事や入浴など日常生活を送る上で必要なことを、高齢者や障害のある方の代わりに、または手伝いながら行うことです。一方「介助」は、何かをする際に、その人が自分でできるようにサポートすることです。介助は一時的なものが多いですが、介護は継続的な支援になります。

介護を学びたい

なるほど。ということは、介護の方がより包括的な支援なのですね。では、健康増進法との関係はどのように考えれば良いのでしょうか?

介護の研究家

健康増進法は、国民全体の健康づくりを目的とした法律です。介護や介助は、要介護者や障害のある方の健康を維持・増進するためにも重要な役割を果たします。健康増進法に基づく市区町村の取り組みの中には、介護予防事業なども含まれており、高齢者が要介護状態にならないように支援することで、健康寿命の延伸を目指しているのです。

健康増進法とは。

『健康増進法』(国民みんなの健康を保ち、さらに良くするために作られた法律です。厚生労働省が中心となって、都道府県や市区町村が病院などの医療機関と協力して具体的な取り組みを進めています。)では、「介護」と「介助」という言葉について説明します。

健康増進法とは

健康増進法は、国民全体の健康状態の改善を目指し、平成十四年に施行された法律です。国民の健康寿命を延ばし、より質の高い生活を送れるようにすることを目的としています。 これまでの病気になってから治療を行うという考え方から、病気にならないように日頃から健康に気を配る「予防」という考え方を重視しています。

この法律では、健康的な生活習慣を身につけるため、様々な取り組みを推進しています。例えば、バランスの良い食事を摂ること、適度な運動を行うこと、喫煙をしないこと、十分な休養をとることなど、具体的な行動を促しています。また、栄養や運動に関する正しい知識の普及にも力を入れています。健康に関する情報を分かりやすく伝え、人々が自ら健康管理に取り組めるよう支援しています。

さらに、健康増進法は、定期的な健康診断の受診を強く勧めています。健康診断によって、自覚症状のない病気を早期に発見し、適切な治療につなげることが大切です。また、地域社会での健康増進活動への支援も重要な役割です。地域住民が主体となって健康づくりに取り組むことで、より効果的な健康増進が期待できます。例えば、地域での体操教室やウォーキングイベント、健康に関する講演会などを支援することで、地域全体の健康意識を高めることを目指しています。

高齢化が急速に進む現代社会において、健康増進法はますます重要な役割を担っています。健康寿命を延ばし、高齢になっても元気に自立した生活を送れるように、国、地方公共団体、そして国民一人ひとりが協力して、健康増進に取り組んでいく必要があるのです。

| 法律名 | 健康増進法 |

|---|---|

| 施行年 | 平成14年 |

| 目的 | 国民全体の健康状態の改善、健康寿命の延伸、質の高い生活 |

| 考え方 | 病気になってから治療する → 病気にならないように予防する |

| 推進する取り組み | バランスの良い食事、適度な運動、禁煙、十分な休養、栄養・運動に関する正しい知識の普及、定期的な健康診断の受診、地域社会での健康増進活動への支援 |

| 現代社会における役割 | 高齢化社会において健康寿命の延伸、自立した生活のために重要 |

法律の目的と内容

この法律は、国民一人ひとりが生まれてから亡くなるまでの間、心身ともに健康な生活を送ることができるようにすることを目指しています。国民全体の健康状態をよくし、健康寿命を延ばすことが、この法律の大きな目的です。

この法律を実現するためには、国、都道府県や市町村などの地方公共団体、企業などの事業者、そして私たち国民一人ひとりが、それぞれの役割を果たすことが重要です。国は、健康をよくするための施策の基本的な方針を立て、健康に関する情報提供や調査研究を行います。この基本方針に基づき、地方公共団体は、地域の実情に合わせて具体的な事業を行います。例えば、健康教室の開催や健康相談、地域住民の健康づくりを支援する活動などが挙げられます。

事業者は、働く人の健康管理に気を配り、健康診断などを適切に実施するとともに、健康によい商品やサービスを提供するよう努めます。例えば、栄養バランスのとれた食事を提供する食堂の設置や、運動の機会を提供するスポーツジムの設置などが考えられます。また、禁煙のための取り組みや、従業員のストレス対策なども重要です。

そして、私たち国民一人ひとりも、自分の健康は自分で守るという意識を持つことが大切です。バランスのとれた食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を心がけ、病気の早期発見のために健康診断を定期的に受診するなど、主体的に健康づくりに取り組む必要があります。

このように、この法律は、国、地方公共団体、事業者、そして国民一人ひとりが力を合わせ、協力し合うことで、国民全体の健康水準の向上を目指しているのです。

| 主体 | 役割 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 国 | 健康増進施策の基本方針策定、情報提供、調査研究 | – |

| 地方公共団体 | 地域の実情に合わせた具体的な事業実施 | 健康教室、健康相談、地域住民の健康づくり支援 |

| 事業者 | 従業員の健康管理、健康診断の実施、健康によい商品・サービスの提供 | 栄養バランスのとれた食事提供、運動機会の提供、禁煙の取り組み、ストレス対策 |

| 国民一人ひとり | 自分の健康は自分で守る意識を持つ、健康的な生活習慣、健康診断の受診 | バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、定期的な健康診断 |

具体的な取り組み

健康増進法に基づく具体的な取り組みは、様々な場所で、様々な形で行われています。大きく分けて、地域、職場、学校の三つの場面で見ていきましょう。

まず、地域社会での取り組みについてです。各市町村などの地方公共団体は、地域に住む人々の健康を良くするために、様々な活動を行っています。例えば、健康に関する正しい知識を広めるための啓発活動や、個別の相談に乗る健康相談、みんなで学ぶ健康教室などが挙げられます。最近では、散歩を兼ねて楽しく運動できるウォーキング教室や、栄養バランスのとれた食事の作り方を学ぶ料理教室なども人気です。これらの活動を通して、地域の人々が健康な生活を送れるよう支援しています。

次に、職場での取り組みです。会社などの職場では、働く人々の健康を守るために、健康診断を必ず行っています。そして、その結果を基に、生活習慣病を予防するための指導を行ったり、たばこをやめたい人のために禁煙を支援したりしています。また、長時間労働を減らす、休憩時間をきちんと取るなど、働きやすい環境を作ることも、健康増進には欠かせません。

最後に、学校での取り組みです。子どもたちの未来の健康を守るために、学校では様々な取り組みが行われています。特に力を入れているのが、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるための食育です。栄養バランスのとれた食事の大切さや、よく噛んで食べることの大切さなどを、給食の時間などを活用して教えています。また、体を動かすことの楽しさを知り、運動の習慣を身につけるために、体育の授業以外にも、休み時間や放課後の運動の機会を増やすなど、様々な工夫をしています。

これらの取り組みは、健康増進法に基づいて、きちんと計画を立てて行われています。そして、その成果がどれくらい上がっているかを定期的に調べ、より良いものになるよう見直されています。このように、健康増進法は、様々な場面で具体的な効果を上げており、私たちの健康づくりに大きく役立っています。

| 場面 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 地域 |

|

| 職場 |

|

| 学校 |

|

国民の役割

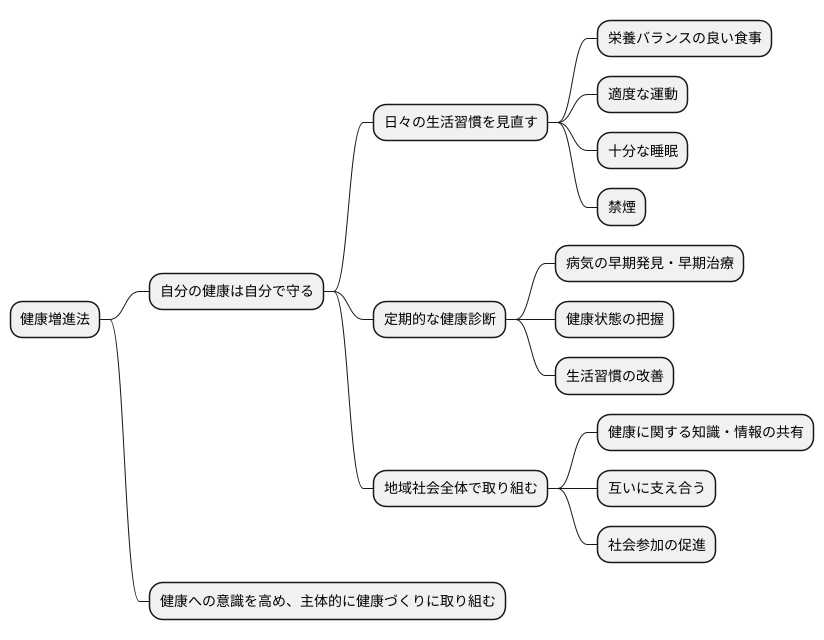

健康増進法は、私たち一人ひとりが自分の健康に責任を持つように促しています。自分の健康は自分で守るという意識を持つことが何よりも大切です。健康は他人任せにするのではなく、自ら積極的に守っていくものだという考え方が重要になります。

では、具体的にどのように健康を守れば良いのでしょうか。まず、日々の生活習慣を見直すことから始めましょう。栄養バランスの良い食事を心がけ、好き嫌いなく様々な食材を摂るようにしましょう。また、適度な運動を継続的に行うことも大切です。激しい運動である必要はありません。散歩や軽い体操など、自分に合った運動を無理なく続けましょう。そして、睡眠時間をしっかりと確保することも重要です。毎日同じ時間に寝起きし、質の高い睡眠を心がけましょう。喫煙習慣のある方は、禁煙に挑戦することも考えてみてください。

さらに、定期的な健康診断も欠かせません。健康診断を受けることで、自覚症状のない病気の早期発見・早期治療につながります。自分の健康状態を正しく把握し、必要に応じて医療機関を受診しましょう。また、健康診断の結果を踏まえ、生活習慣の改善に役立てることも大切です。

健康づくりは個人だけの課題ではありません。地域社会全体で取り組むことも重要です。地域の健康増進活動に積極的に参加することで、健康に関する知識や情報を共有し、互いに支え合うことができます。また、地域活動への参加を通して、人とのつながりが生まれ、社会参加の促進にもつながります。

健康増進法は、私たち一人ひとりが健康への意識を高め、主体的に健康づくりに取り組むことを後押ししています。健康は、人生を豊かに過ごすための大切な基盤です。健康増進法の理念を理解し、自分自身の健康、そして地域全体の健康増進に貢献していきましょう。

今後の展望

国民皆が健康で長生きできる社会の実現を目指し、健康増進法はこれまで幾度もの改正を重ね、常に社会の変化に対応してきました。近年の高齢化の進展や、食生活の変化に伴う生活習慣病の増加といった複雑化する健康問題を背景に、この法律の役割はこれまで以上に重要性を増しています。

今後の健康増進法には、これらの課題に的確に対応するための更なる改正と新たな取り組みが求められます。例えば、急速に発展する情報通信技術は、健康増進の分野でも大いに活用できるでしょう。個人の健康状態や生活習慣に関する情報を集め、分析することで、一人ひとりに最適な健康増進サービスを提供することが可能になります。また、スマートフォンやパソコンを通じて、健康に関する情報提供や相談、運動指導なども行えます。

さらに、地域社会での健康増進活動の推進も重要です。地域住民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、行政や地域団体が連携し、運動教室や健康相談会、食育講座などを開催する必要があります。高齢者や子育て中の親など、支援が必要な人々へのきめ細やかなサポート体制の構築も欠かせません。

健康増進法は、人々が健康に歳を重ね、より質の高い生活を送れるよう支えるための重要な法律です。今後も社会の変化や国民のニーズを的確に捉え、不断の見直しと改善を続けていくことで、国民の健康寿命の延伸と生活の質の向上に大きく貢献していくことが期待されます。

| 課題 | 対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 複雑化する健康問題(高齢化、生活習慣病増加) | 情報通信技術の活用 ・パーソナルな健康増進サービス ・オンラインでの情報提供、相談、指導 地域社会での健康増進活動 ・地域住民主体型の健康づくり ・行政、地域団体による支援 ・高齢者、子育て中の親へのサポート |

国民の健康寿命延伸と生活の質の向上 |