健康診査で健康管理

介護を学びたい

先生、「健康診査」って、健康診断と同じ意味ですよね?介護や介助の勉強で出てきたのですが、何か違いがあるのでしょうか?

介護の研究家

そうだね、一般的には健康診断と同じ意味で使われているよ。正確には「健康診査」は、法律に基づいて行われるもので、健康診断はその上位概念と言えるかな。例えば、会社で義務付けられている健康診断は、法律に基づいた『健康診査』にあたるんだ。

介護を学びたい

なるほど。法律に基づいているかどうかで区別されるんですね。介護や介助の現場では、健康診査の結果をどのように活用するのでしょうか?

介護の研究家

介護や介助が必要な方の健康状態を把握し、適切なサービスを提供するために活用するんだよ。例えば、健康診査の結果から糖尿病だと分かれば、食事の管理に気を配ったり、血圧が高いと分かれば、塩分摂取量に注意したりするなど、個々の状態に合わせたケアができるようになるんだ。

健康診査とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、『健康診査』(保険医療機関で診察や検査を受けることで、健康を保ち、さらに良くするための診査。一般には健康診断と言われています。)について説明します。

健康診査とは

健康診査とは、医療の専門家が私たちの体の状態を細かく調べるために行う診察や検査のことです。病院や診療所などで、お医者さんや看護師さんといった専門家が、私たちの健康状態を詳しく把握し、隠れた病気や体の異変を早期に見つけるために行います。

普段の生活で、私たちは体の不調をなかなか感じにくいものです。自覚症状がないまま過ごしていても、実は体の中で病気が静かに進行している可能性も否定できません。健康診査を受けることで、こうした自覚症状のない段階で、病気の兆候や将来の病気のリスクを見つけ出すことができるのです。

早期に病気の兆候を捉えることは、とても大切なことです。早期発見によって、適切な治療を早く始めることができ、病気の重症化を防ぐことにつながります。また、検査結果に基づいて、食生活や運動習慣など、生活習慣の改善に取り組むことで、健康を維持し、より長く健康な状態で生活を送ることができるようになります。

健康診査は、一般的には「健康診断」と呼ばれ、多くの人に馴染みのある言葉です。健康を維持し、健康上の問題を未然に防ぐためには、定期的に健康診査を受けることが重要です。年に一度は必ず受診し、自分自身の体の状態をきちんと把握するようにしましょう。健康診査を積極的に活用することで、健康寿命を延ばし、より充実した毎日を送ることにつながるでしょう。

| 健康診査の目的 | 健康診査のメリット | 健康診査の重要性 |

|---|---|---|

| 医療専門家による体の状態の精密検査 隠れた病気や体の異変の早期発見 |

早期発見による適切な治療と重症化予防 生活習慣改善による健康維持と健康寿命の延伸 |

定期的な受診による健康維持と問題予防 健康寿命の延伸と充実した生活 |

健康診査の目的

健康診査は、病気を早期に見つけることと、病気を未然に防ぐことを主な目的としています。 病気は、自覚症状が出る前に発見できれば、早期に治療を開始できます。早期治療によって、病気が完全に治る可能性は高くなります。また、がんのような命に関わる病気でも、早期発見によって助かる可能性が大きく向上します。

生活習慣病は、食生活の乱れや運動不足などの日々の生活習慣が原因で起こる病気です。 糖尿病や高血圧、脂質異常症などが代表的な例です。これらの病気は、自覚症状がないまま進行することが多く、気づいたときには重症化している場合もあります。健康診査では、これらの生活習慣病の兆候を早期に発見することができます。そして、医師や保健師、管理栄養士などから、食生活や運動習慣などに関する具体的な助言を受けることができます。生活習慣を改善することで、生活習慣病の発症や重症化を防ぐことが可能です。

健康診査は、自分の健康状態を客観的に知る良い機会です。 健康診査の結果をきちんと受け取り、自分の健康状態について深く考えることで、健康に対する意識が高まります。普段から健康について意識することで、毎日の食事内容や運動量、睡眠時間などを見直し、より健康的な生活を送ろうという意欲が湧いてきます。

健康診査を受けることは、健康寿命を延ばすことに繋がります。 健康寿命とは、健康上の問題がなく、自立した日常生活を送ることができる期間のことです。健康診査で病気を早期発見し、適切な治療や生活習慣の改善に取り組むことで、健康上の問題を抱えることなく、より長く元気に生活できるようになります。健康で充実した日々を送るためにも、定期的な健康診査の受診を心がけましょう。

| 健康診査の目的とメリット | 説明 |

|---|---|

| 病気の早期発見と予防 | 自覚症状が出る前に病気を発見し、早期治療を開始することで、完治の可能性を高め、命に関わる病気でも助かる可能性を向上させる。 |

| 生活習慣病の早期発見と予防 | 糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の兆候を早期に発見し、専門家からの助言を受けることで、発症や重症化を予防する。 |

| 健康状態の客観的な把握と健康意識の向上 | 健康診査の結果を基に健康状態を深く考え、健康に対する意識を高め、より健康的な生活を送る意欲を高める。 |

| 健康寿命の延伸 | 早期発見、治療、生活習慣の改善を通じて、健康上の問題なく自立した日常生活を送れる期間を延ばす。 |

健康診査の種類

健康診査には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「一般健康診査」です。これは、会社や学校、地域などで定期的に実施され、広く一般の人々を対象とした基本的な健康状態の確認を目的としています。主な検査項目としては、身長、体重の測定による肥満度の確認、血圧測定、血液検査、尿検査などがあります。血液検査では、貧血や肝機能、腎機能、コレステロール値などを調べ、尿検査では、糖尿病や腎臓病の兆候などを調べます。これらの検査を通して、自覚症状のない病気の早期発見や生活習慣病の予防につなげます。

もう一つは「特定健康診査」です。これは、いわゆるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善に重点を置いた健康診査です。メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積に加え、高血糖、高血圧、脂質異常などが重なり、動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を招く危険性があります。特定健康診査では、腹囲の測定による内臓脂肪の蓄積状態の確認、血糖値、血圧、脂質(コレステロール、中性脂肪など)の検査を行います。これらの検査結果に基づき、医師や保健師などから生活習慣の改善に向けた具体的な助言や指導を受けることができます。特定健康診査は、メタボリックシンドロームのリスクが高い40歳以上75歳未満の方を対象としています。

どちらの健康診査も、自身の健康状態を客観的に把握し、健康を維持・増進するために重要な役割を果たします。年齢や生活習慣、過去の病歴、家族の病歴などを考慮し、ご自身に合った健康診査の種類や受診頻度を選びましょう。また、健康診査の結果を適切に理解し、生活習慣の改善や治療につなげるためには、医師や保健師などの専門家への相談も大切です。健康診査を定期的に受けることで、健康への意識を高め、より健康的な生活を送るように心がけましょう。

| 種類 | 目的 | 対象 | 主な検査項目 |

|---|---|---|---|

| 一般健康診査 | 広く一般の人々の基本的な健康状態の確認、病気の早期発見、生活習慣病の予防 | 会社、学校、地域などで定期的に実施 | 身長、体重、血圧、血液検査(貧血、肝機能、腎機能、コレステロール値など)、尿検査(糖尿病、腎臓病の兆候など) |

| 特定健康診査 | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善 | 40歳以上75歳未満でメタボリックシンドロームのリスクが高い方 | 腹囲、血糖値、血圧、脂質(コレステロール、中性脂肪など) |

健康診査を受ける際の注意点

健康診断は、自分自身の体の状態を正しく知るための大切な機会です。より正確な診断結果を得て、健康管理に役立てるために、受診前にはいくつかの注意点を守る必要があります。

まず、食事は、検査結果に影響を与える可能性があります。多くの健康診断では、前日の夕食から一定時間以上の絶食が求められます。これは、血液検査の項目などに影響が出ないようにするためです。また、当日、検査を受けるまでは水以外の飲み物も控える必要がある場合が一般的です。さらに、アルコールやカフェインなども、検査値を変化させることがあるため、前日から摂取しないようにしましょう。

睡眠不足も検査結果に影響することがありますので、前日は十分な睡眠をとるように心がけましょう。

健康診断では、過去の病気やけがの経験、現在服用している薬の情報が重要になります。これらの情報は、医師が診断結果を正しく判断するために役立ちます。持病やアレルギー、過去の入院や手術の経験など、どんな些細なことでも構いませんので、必ず医師に伝えましょう。また、常用している薬があれば、薬の名前と服用量を伝えられるようにメモなどを用意しておくと良いでしょう。健康食品やサプリメントを服用している場合も、忘れずに医師に伝えましょう。

健康診断の結果は、後日郵送や医療機関で説明されます。結果を受け取ったら、自分の体の状態をよく理解するために、数値の意味や今後の注意点などを確認しましょう。もし結果に異常値があった場合は、必ず医師の指示に従って、再検査や精密検査、治療など適切な対応を行いましょう。結果に関する疑問や不安な点があれば、遠慮なく医師や看護師に相談することが大切です。健康診断は、病気の早期発見や予防のために重要な役割を果たします。年に一度は必ず受診し、自分の健康状態を把握するようにしましょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 食事 | 前日の夕食から一定時間以上の絶食、水以外の飲み物を控える、アルコールやカフェインを摂取しない |

| 睡眠 | 前日は十分な睡眠をとる |

| 既往歴・薬情報 | 過去の病気やけがの経験、現在服用している薬の情報(薬の名前と服用量、健康食品やサプリメントも含む)を伝える |

| 結果確認と対応 | 結果をよく理解し、異常値があれば医師の指示に従う、疑問や不安な点は相談する |

| 受診頻度 | 年に一度は必ず受診 |

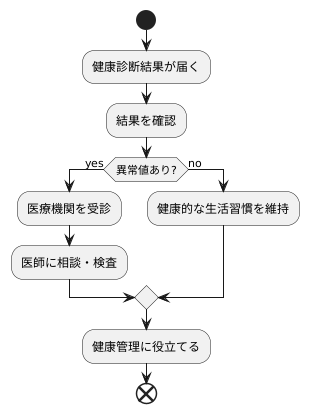

健康診査後の対応

健康診査の結果が届いたら、まずは落ち着いて内容を確認しましょう。封筒を開けて、そこに書かれた数値や医師のコメントをよく読んで、ご自身の体の状態を把握することが大切です。

もし結果に異常値があった場合は、放置せずに速やかに医療機関を受診しましょう。健康診査は病気の早期発見を目的としています。早期に適切な治療を開始することで、病気が重くなることを防ぎ、健康な状態を取り戻せる可能性が高まります。紹介状があれば、再検査や精密検査をスムーズに受けることができます。受診の際は、健康診査の結果を持参し、医師に具体的な症状や気になる点を伝えましょう。医師の指示に従って、検査や治療を進めていくことが大切です。

健康診査の結果が良好だった場合でも、油断は禁物です。健康は日々変化するものです。今回の結果に安心するのではなく、健康的な生活習慣を維持することが大切です。バランスの良い食事を心がけ、色々な食材から栄養を摂りましょう。肉や魚だけでなく、野菜や果物、海藻なども積極的に取り入れることが大切です。また、毎日体を動かす習慣をつけましょう。激しい運動でなくても、散歩や軽い体操などで体を動かすことは、健康維持に繋がります。そして、質の良い睡眠を十分にとることも大切です。睡眠不足は体の調子を崩しやすくするため、規則正しい生活リズムを保ち、毎日同じ時間に寝るようにしましょう。

健康診査は、健康管理の第一歩です。結果を参考に、ご自身の健康状態を正しく理解し、日々の生活習慣の見直しや改善に繋げていきましょう。健康はかけがえのない財産です。健康診査を定期的に受けることで、健康状態を把握し、早期発見・早期治療に役立てましょう。

健康への意識改革

健康診断を受けることは、自分の体の状態を正確に知るための良い機会です。健康診断の結果は、ただの数値として見るのではなく、自分の生活習慣を振り返り、より良くするための手がかりとして使いましょう。たとえば、血圧やコレステロール値が高い場合は、食生活を見直し、塩分や脂肪の摂取量を控える、適度な運動を取り入れるといった工夫が必要です。また、血糖値が高い場合は、糖質の摂取量を調整し、規則正しい生活を心がけることが大切です。

健康への意識を高めることで、毎日の生活の中で健康を管理することの大切さを改めて認識し、積極的に健康を良くするための行動をとることができるようになります。たとえば、毎日決まった時間に起床し、3食きちんと食べる、バランスの取れた食事を心がける、軽い運動を習慣づける、十分な睡眠時間を確保するなど、日常生活の中でできることはたくさんあります。また、禁煙や節酒なども、健康増進に大きく貢献します。これらの行動は、一つ一つは小さなことですが、積み重ねていくことで大きな効果につながります。

健康は、私たちにとって何にも代わりがたい大切なものです。健康でいることで、やりたいことを思い切り楽しむことができ、充実した毎日を送ることができます。反対に、健康を損ねてしまうと、やりたいことができなくなったり、日常生活に支障をきたすこともあります。健康診断をうまく活用し、健康で豊かな人生を送るために、毎日の生活から健康管理を心がけましょう。そのためにも、自分の体の状態を把握し、生活習慣を見直すことが重要です。そして、健康は一日にしてならずという言葉があるように、継続的な努力が健康維持には不可欠です。今日からできる小さな一歩を踏み出し、健康な未来を築いていきましょう。

| テーマ | 説明 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 健康診断の活用 | 自分の体の状態を正確に知る良い機会。結果を生活習慣改善の手がかりに。 | 血圧、コレステロール値が高い場合は、食生活の見直し、運動。血糖値が高い場合は、糖質調整、規則正しい生活。 |

| 健康への意識と行動 | 健康を管理することの大切さを認識し、積極的に行動。 | 規則正しい生活、バランスの良い食事、軽い運動、十分な睡眠、禁煙、節酒。 |

| 健康の重要性 | 健康は充実した人生を送るために不可欠。健康を損ねるとやりたいことができなくなる。 | 健康診断を活用し、毎日の生活から健康管理。継続的な努力が重要。 |