リビング・ウィル:人生の最終段階の選択

介護を学びたい

先生、「リビング・ウィル」って、もし自分が病気で治る見込みがない時、延命治療を受けたくないっていう意思を前もって伝えることですよね?でも、「介護」や「介助」とどう関係があるんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。「リビング・ウィル」は、最期の迎え方について自分で決めることで、望まない医療行為を受けずに済むようにするものです。つまり、人生の最終段階で、どのような「介護」や「介助」を受けたいか、あるいは受けたくないかを表明することにも繋がるんです。

介護を学びたい

なるほど。たとえば、延命治療はしないでほしいけど、痛みを和らげる「介護」や「介助」はしてほしい、ということを「リビング・ウィル」で伝えられるってことですね。

介護の研究家

その通りです。自分の望む最期の過ごし方を実現するために、どんな「介護」や「介助」が必要か、不要かを前もって考えて、「リビング・ウィル」に記しておくことは大切なんです。

リビング・ウィルとは。

『リビング・ウィル』(生きている間に自分の意志を書いておくこと。命の終わりに近い時の治療について、延命治療を受けたくないという希望を、元気なうちに伝えておくことです。生きている間の遺言とも言います。口で伝えるだけでなく、文章にして署名と印鑑を押しておくのが一般的です。)は、「インフォームド・コンセント」(治療の内容をよく理解した上で、自分の意志で治療を受けるか受けないかを決めること)の考え方が広まるにつれて知られるようになりました。1990年代頃から、日本でリビング・ウィルを表明する人が増えました。リビング・ウィルを実現するための手段として、一般財団法人日本尊厳死協会の『尊厳死の宣言書』というものがあります。この宣言書には、治らない病気で死が近いと診断された場合は延命治療を望まないこと、ただし、苦痛を和らげるための治療は希望すること、意識がないまま、ずっと生きているような状態になった場合は生命維持装置を外すこと、の三つのことが書かれています。これは「介護」や「介助」といった、人の世話をする場面で、本人の意志を尊重するために大切な考え方です。

尊厳死とは

尊厳死とは、人間としての誇りを持ちながら、苦痛を和らげ、穏やかに最期を迎えることを意味します。その人らしい生き方を尊重し、苦しみを軽減しながら、自然な死を受け入れるという考え方です。

尊厳死は、あくまで自然の成り行きに任せるもので、積極的な行動をとる安楽死とははっきりと区別されます。安楽死は、苦痛を取り除くため、あるいは死期を早めるために、医師が薬物を与えるなどの行為を指します。一方で、尊厳死は、不要な延命のための医療行為を行わず、自然な死を迎えることを目指します。延命のための医療行為には、人工呼吸器の装着や、心臓マッサージ、栄養や水分の点滴などがありますが、本人の意思に基づき、これらの行為を行わないという選択も含まれます。

近年の医療技術の進歩によって、生命を人工的に長く保つことが可能になりました。しかし同時に、過剰な医療行為による苦痛や、不自然な延命に対する疑問の声も上がっています。尊厳死は、そのような状況において、自分らしい人生の終え方を選ぶための選択肢の一つとして注目を集めています。

尊厳死を考える際には、事前の意思表示が非常に重要です。家族や医師とよく話し合い、自分の望む最期について伝えておく必要があります。具体的には、「延命治療を望むかどうか」「どのような医療行為を受けたいか」「どこで最期を迎えたいか」などを明確にしておくことが大切です。また、自分の意思を記した文書(リビングウィル)を作成しておくことも有効な手段です。リビングウィルは、法的な拘束力はありませんが、本人の意思を尊重するための大切な資料となります。

尊厳死は、自分の意思を尊重し、最期まで人間らしく生きる権利を守るための大切な考え方です。人生の最終段階における、個人の尊厳と自己決定権を大切にする社会の実現に向けて、更なる議論と理解が必要と言えるでしょう。

| 尊厳死とは | 人間としての誇りを持ちながら、苦痛を和らげ、穏やかに最期を迎えること。自然な死を受け入れる考え方。 |

|---|---|

| 尊厳死と安楽死の違い | 尊厳死は自然の成り行きに任せるもの。安楽死は医師が薬物等で死期を早める行為。 |

| 尊厳死の具体例 | 不要な延命のための医療行為(人工呼吸器、心臓マッサージ、点滴など)を行わない。 |

| 尊厳死の重要性 | 過剰な医療行為による苦痛や不自然な延命への疑問から、自分らしい人生の終え方を選ぶ選択肢として注目。 |

| 尊厳死における事前の意思表示 |

|

| 尊厳死の意義 | 自分の意思を尊重し、最期まで人間らしく生きる権利を守るための大切な考え方。個人の尊厳と自己決定権を大切にする社会の実現が必要。 |

リビング・ウィルの概要

リビング・ウィルとは、命の終わりが近づいた時の医療やケアについて、自分の望みを前もって書き記しておくことです。普段は元気なうちに、将来、もしもの時が来た時に備えて書いておくもので、日本語では「生前遺言」とも呼ばれています。

リビング・ウィルで大切なのは、どんな医療を受けたいか、あるいは受けたくないかを具体的に記しておくことです。たとえば、もし回復の見込みがないと医師が判断した場合、延命のための医療は望まない、といった意思表示をすることができます。自分の望みを書き記しておくことで、万が一、病気や事故などで自分の意思を伝えられなくなったとしても、家族や医療に携わる人たちに、自分の希望を伝えることができます。

リビング・ウィルは、あくまでも命を長引かせるためだけの医療に関する意思表示です。痛みや苦しみをやわらげるための緩和ケアや、食事や排泄など日常生活を支えるための介護などは、リビング・ウィルがあっても変わりなく受けることができます。ですから、リビング・ウィルを作成したからといって、必要な医療やケアが受けられないのではないかと心配する必要はありません。

リビング・ウィルを作成する際には、家族や親しい人たち、そして主治医とよく話し合うことが大切です。自分の置かれている状況や、どのような医療やケアが可能なのかを理解した上で、自分の気持ちを整理し、望みを明確に伝えるようにしましょう。また、人生は常に変化していくものですから、状況に応じてリビング・ウィルの内容を見直すことも大切です。定期的に内容を確認し、必要であれば書き直すことで、常に自分の気持ちに合ったものにしておきましょう。

| リビング・ウィルとは | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 終末期における医療やケアの希望を事前に記しておく文書(生前遺言)。 普段は元気なうちに、将来、もしもの時に備えて書いておく。 |

| 目的 | 病気や事故などで意思表示ができなくなった場合に、家族や医療関係者に自分の希望を伝える。 |

| 具体例 | 回復の見込みがない場合、延命治療を望まない、といった意思表示。 |

| 対象範囲 | 延命のための医療に関する意思表示。 痛みや苦しみをやわらげる緩和ケアや、日常生活を支える介護は含まれない。 |

| 作成時の注意点 | 家族、親しい人、主治医とよく話し合う。 自分の置かれている状況や、医療・ケアの可能性を理解した上で、気持ちを整理し、望みを明確にする。 |

| 見直し | 人生は変化していくため、状況に応じて内容を見直す。定期的に確認し、必要であれば書き直す。 |

リビング・ウィルの必要性

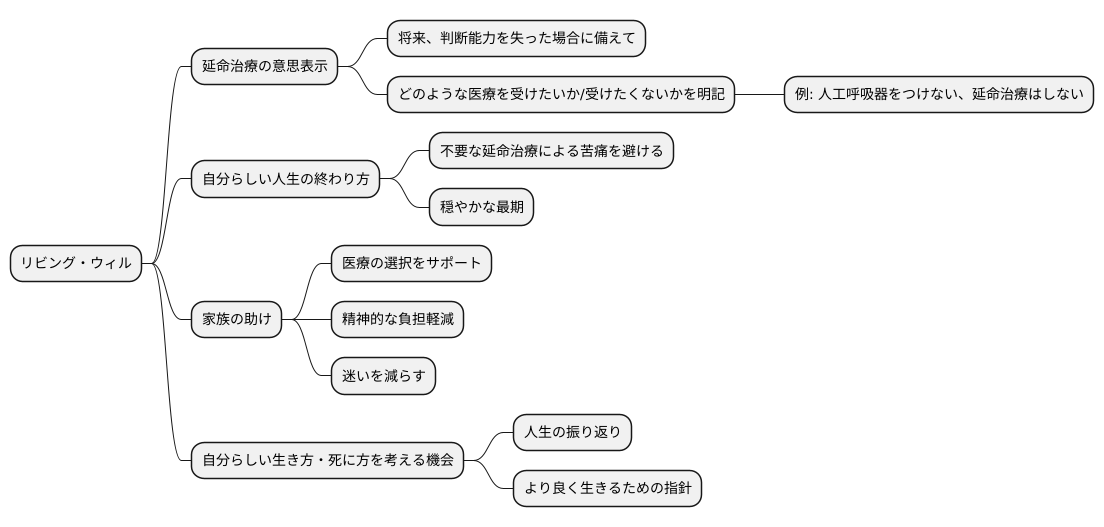

医療の進歩によって、私たちは以前よりも長く生きられるようになりました。多くの病気が治るようになり、命を救われる機会も増えました。しかし、それと同時に、どこまで治療を続けるべきか、という難しい問題も出てきました。たとえば、延命治療を続けることで、かえって苦痛を長引かせてしまうこともあります。

このような状況で、自分らしい人生の終わり方を考えるために大切なのが、「リビング・ウィル」です。「リビング・ウィル」とは、将来、もし自分が判断能力を失った場合に備えて、どのような医療を受けたいか、どのような医療は望まないかを前もって書いておく文書のことです。たとえば、人工呼吸器をつけずに自然な形で最期を迎えたい、無理に延命治療はしないでほしい、といった希望を書き記しておくことができます。

リビング・ウィルを作成しておくことで、不要な延命治療による肉体的、精神的な苦痛を避けることができ、穏やかな最期を迎えることができます。また、リビング・ウィルは、家族にとっても大きな助けになります。もしもの時、家族はあなたの意思を尊重して、医療の選択をすることができます。これは、家族の精神的な負担を軽くし、迷いを減らすことに繋がります。判断能力が低下した状態での医療の選択は、家族にとって大きな重圧となるからです。リビング・ウィルがあれば、家族はあなたの望みに沿った選択をすることができ、安心して最期を看取ることができます。

リビング・ウィルは、単なる書類ではなく、自分らしい生き方、そして死に方を考える大切な機会となります。自分の人生を振り返り、どのような最期を迎えたいかを考えることは、より良く生きるためにも大切なことです。リビング・ウィルは、あなたの人生の大切な道しるべとなるでしょう。

リビング・ウィルの作成方法

人生の最終段階における医療行為について、自分の望みを前もって記しておくことをリビング・ウィルといいます。このリビング・ウィルを作成するには、まず、どのような医療を望み、どのような医療を望まないのかを具体的に考え、文書にする必要があります。具体的にどのような医療行為を希望するのか、あるいは希望しないのかを、例えば人工呼吸器の装着や胃ろうによる栄養補給といった具体的な処置について、詳細に書き記すことが大切です。

リビング・ウィルを作成する際には、一般財団法人日本尊厳死協会などが提供している宣言書の様式を利用する方法もあります。これらの様式は、必要な事項が網羅されており、記入しやすいように工夫されています。もちろん、ご自身で一から文章を作成することも可能です。様式を利用する場合でも、ご自身で作成する場合でも、重要なのは、あなたの意思を明確かつ具体的に表現することです。曖昧な表現は避け、誤解が生じないように注意深く言葉を選びましょう。

リビング・ウィルは、法的な効力を持つためには、あなたの署名と捺印が必要です。また、場合によっては、証人の署名が必要となる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。作成したリビング・ウィルは、大切に保管するだけでなく、家族や主治医にその存在と保管場所を伝えておくことが重要です。あなたの意思を尊重し、適切な医療行為を受けるためには、関係者との共有が不可欠です。

リビング・ウィルは、人生の最終段階における医療について、あなたの意思を表明するための大切な手段です。状況の変化や考え方の変化に伴い、内容を変更したい場合は、速やかに修正し、関係者に周知しましょう。リビング・ウィルを作成し、周りの人たちと共有することで、あなたは安心して人生の最終段階を迎えることができるでしょう。

| リビング・ウィルの作成 |

|---|

| 1. 医療行為の希望/不希望を具体的に考える(例:人工呼吸器、胃ろう) |

| 2. 意思を明確に文書化(様式利用可、自身作成可) |

| 3. 署名と捺印(証人必要の場合あり) |

| 4. 家族や主治医に存在と保管場所を伝える |

| 5. 変更時は速やかに修正し、関係者に周知 |

今後の展望と課題

人生の最終段階における医療やケアについて、自分の意思を前もって示しておくことは、尊厳ある最期を迎える上で大変重要です。この自己決定を尊重する仕組みの一つとして、リビング・ウィルがあります。リビング・ウィルは、将来、判断能力が衰えた場合に備え、どのような医療やケアを受けたいか、あるいは受けたくないかを記しておくものです。しかし、このリビング・ウィルは、日本において広く活用されるためには、まだ多くの課題が残されています。

まず、リビング・ウィルの法的な位置づけが明確ではありません。法的拘束力を持つのか、どの程度尊重されるのか、判断能力が低下した本人の意思表示が確認できない場合にどのように対応するのかなど、具体的な運用方法について、更なる検討が必要です。曖昧なままでは、医療現場で混乱が生じる可能性も懸念されます。

また、リビング・ウィルに関する知識の普及も課題です。リビング・ウィルについて、多くの人がその存在や意義を知らず、活用方法も理解していません。医療従事者の中にも、リビング・ウィルへの理解が十分でない人がいる可能性があります。医療従事者向けの研修や、一般市民向けの啓発活動などを積極的に展開し、リビング・ウィルに関する正しい知識を広めることが大切です。

さらに、リビング・ウィルを実際に作成し、運用するための支援体制の整備も必要です。作成にあたっては、専門家の助言を得られる機会を設ける、相談窓口を設置するなど、利用者が安心して手続きを進められるよう支援することが重要です。

高齢化が進む日本では、人生の最終段階における医療やケアの在り方は、ますます重要な課題となっています。リビング・ウィルは、個人の尊厳を守り、自分らしい最期を迎えるための大切な手段となる可能性を秘めています。今後、法整備、啓発活動、支援体制の構築など、多角的な取り組みを進め、リビング・ウィルが広く活用される社会を目指していく必要があります。私たち一人ひとりが、リビング・ウィルについて考え、自分らしい人生の締めくくり方について話し合うことが重要です。

| 課題 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 法的な位置づけの不明確さ | 法的拘束力、尊重の程度、判断能力低下時の対応など、具体的な運用方法が未確立 | 法整備、運用方法の明確化 |

| リビング・ウィルに関する知識不足 | 一般市民、医療従事者ともにリビング・ウィルの存在や意義、活用方法の理解が不十分 | 医療従事者向け研修、一般市民向け啓発活動による知識普及 |

| リビング・ウィルの作成・運用支援体制の不備 | 作成支援、相談窓口の設置など、利用者支援体制が不足 | 専門家による助言機会の提供、相談窓口設置など支援体制整備 |