動物と触れ合う癒し:アニマルセラピー

介護を学びたい

先生、「アニマルセラピー」って動物と触れ合うだけで、どうして人の心に良い影響があるのですか?

介護の研究家

いい質問ですね。動物と触れ合うことで、人は安心感や幸福感を得られるホルモンが分泌されることが分かっています。例えば、オキシトシンというホルモンは、ストレスを軽減し、人との絆を深める効果があります。動物と触れ合うことで、このオキシトシンが分泌され、心が落ち着き、リラックスできるのです。

介護を学びたい

なるほど。でも、動物が苦手な人でも効果はあるのでしょうか?

介護の研究家

もちろん、動物が苦手な人にとっては難しい場合もあります。アニマルセラピーは、無理強いするものではありません。しかし、動物の種類や触れ合い方などを工夫することで、動物が苦手な人でも効果が得られる場合もあります。セラピストが個々の状況に合わせて適切なプログラムを用意しますので、安心してください。

アニマルセラピーとは。

動物と触れ合うことで心が安らぎ、それが治療に役立つことを「動物介在療法」といいます。 この療法は、気持ちを落ち着かせたり、やる気を高めたり、痛みを和らげたりするのに効果があると言われています。これは「介護」(高齢者や体の不自由な方の日常生活を支えること)や「介助」(日常生活動作が難しい方の動作を手助けすること)の中でも用いられることがあります。

アニマルセラピーとは

動物との触れ合いを通して、人の心と体の健康を促すのが、動物介在療法です。動物介在活動、動物介在ケアなど様々な呼び方がありますが、ここでは動物介在療法という言葉で統一します。犬や猫、馬、鳥、うさぎなど、多くの種類の動物たちが療法を担う動物として活躍しています。これらの動物たちは、人との触れ合いに必要な特別な訓練を受けており、安全に交流できるようになっています。

動物介在療法は、病院や高齢者施設、学校など、様々な場所で取り入れられています。入院中の方や、施設で暮らす高齢者の方々にとって、動物との触れ合いは気分転換や楽しみとなり、生活の質の向上に繋がります。また、子供たちにとっては、動物と触れ合うことで命の大切さを学び、情操教育の一環としても役立っています。

動物と触れ合うことで、私たちの心は安らぎ、日々の緊張や不安を和らげることができます。言葉で伝えるのが難しい方々にとっても、動物との触れ合いは心を通わせる大切な機会となり、情緒の安定や意欲の向上に効果が期待できます。動物は言葉を使わずとも、寄り添い、見つめ、共に時間を過ごすことで、人に安心感や喜びを与えてくれます。

動物介在療法は、ただ動物と触れ合うだけでなく、心と体の健康に深く関わる療法です。専門の知識と技術を持った担当者が、対象となる人の状態に合わせて、適切な動物を選び、プログラムを組み立てます。動物介在療法は、医療や福祉の現場で、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 動物介在療法とは | 動物との触れ合いを通して、人の心と体の健康を促す療法。動物介在活動、動物介在ケアとも呼ばれる。 |

| 対象となる動物 | 犬、猫、馬、鳥、うさぎなど様々な種類。特別な訓練を受けている。 |

| 実施場所 | 病院、高齢者施設、学校など |

| 効果 |

|

| その他 | 専門の担当者が対象者に合わせて動物とプログラムを組み立てる。医療や福祉の現場で重要な役割を担う。 |

期待できる効果

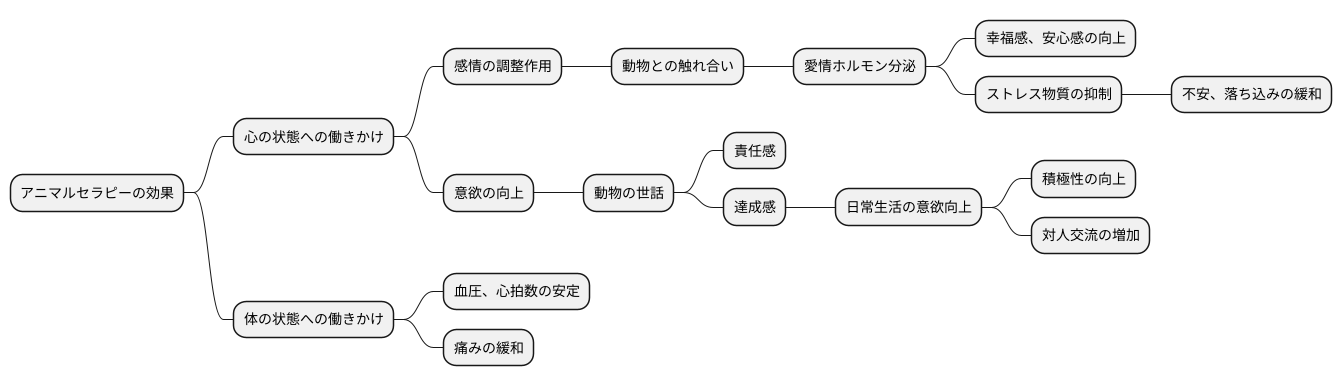

動物との触れ合いを通して得られる心の安らぎと、穏やかな気持ちの変化は、アニマルセラピーと呼ばれる活動の大きな特徴です。この活動には様々な良い効果が期待されており、それらは大きく分けて心の状態への働きかけと体の状態への働きかけの2つに整理できます。

まず心の状態への働きかけとして、感情の調整作用があります。動物と触れ合うことで、私たちの脳の中では幸福感や安心感をもたらす「愛情ホルモン」とも呼ばれる物質が作られます。この物質は、ストレスを感じた時に出る物質の働きを抑える力も持っています。そのため、アニマルセラピーは不安な気持ちや落ち込んだ気持ちを和らげる効果があると考えられています。

次に意欲の向上も期待できます。動物の世話をする中で、動物の命を預かる責任感や、きちんと世話をすることで得られる達成感を味わうことができます。これらの経験は、日常生活を送る上での活動の意欲を高めることに繋がります。例えば、今まで消極的だった人が、動物の世話を通して積極的に物事に取り組むようになったり、人との交流が増えたりする例もあります。

さらに体の状態への働きかけとしては、血圧や心拍数を安定させる効果や、痛みを和らげる効果など、身体的な機能の改善も期待できます。動物との触れ合いは、心だけでなく体にも良い影響を与えるのです。

これらの効果は様々な研究によって確かめられており、アニマルセラピーは医療や福祉の現場で increasingly 注目を集めています。動物の持つ不思議な力は、私たちの心と体を癒し、より豊かな生活を送るための手助けとなるでしょう。

対象となる人々

動物を使った活動を通して心身の健康を支える取り組みは、子どもからお年寄りまで、幅広い年代の人々に役立てられています。特に、お年寄りや体に不自由がある方、心の病を抱える方にとっては、大きな効果が期待されています。

お年寄りの方にとって、動物との触れ合いは孤独感や孤立感を和らげ、日々の暮らしをより豊かに彩る力となります。慣れ親しんだ動物と過ごすことで、穏やかな時間を持つことができ、心の安らぎを得られます。また、動物の世話をすることで、毎日に張り合いが生まれ、生活の質の向上に繋がります。

体に不自由がある方にとっては、動物と触れ合うことで体の機能を維持したり、向上させたりする効果が期待できます。例えば、犬と散歩することで、足の筋力を鍛えたり、バランス感覚を養ったりすることができます。また、動物とのコミュニケーションを通して、社会との繋がりを築き、積極的に社会へ参加する意欲を高めることにも繋がります。

心の病を抱える方にとっては、動物と触れ合うことで心の状態を安定させ、症状を和らげる効果が期待できます。動物の温もりや無邪気な様子に触れることで、不安や緊張が和らぎ、心が穏やかになります。さらに、動物の世話をするという責任感を持つことで、自信を取り戻し、社会復帰への一歩を踏み出す力となります。

動物を使った活動は、一人ひとりの状態に合わせて様々な方法で行われます。そのため、多くの人がそれぞれの状況に合った方法で、動物との触れ合いの恩恵を受けることができます。

| 対象者 | 効果 |

|---|---|

| お年寄り |

|

| 体に不自由がある方 |

|

| 心の病を抱える方 |

|

実施場所

動物介在活動は、様々な場所で実施されています。病院や高齢者施設、障がい者施設、学校、保育園など、多くの施設で導入が進んでいます。近年では、自宅で動物介在活動を受ける方も増えています。それぞれの施設や状況、利用者の状態に合わせて、適切な動物の種類や活動内容が選ばれます。

病院では、入院中の患者さんの心のケアやリハビリテーションの一環として動物介在活動が取り入れられています。患者さんは動物と触れ合うことで、不安やストレスを軽減し、意欲の向上や社会性の回復といった効果が期待できます。また、身体機能の回復を促す訓練にも動物が活用されることがあります。

高齢者施設では、穏やかな性格の犬や猫、ウサギなどが選ばれることが多く、入居者の方々に癒しや安らぎを提供しています。動物との触れ合いを通して、認知症の症状の緩和や生活の活性化につながる場合もあります。以前飼っていた動物との思い出を語り合うことで、精神的な安定を得る方もいます。

障がい者施設では、利用者の方の身体機能や精神状態に合わせて、様々な動物介在活動が実施されています。乗馬や動物との散歩、触れ合いを通して、心身の機能改善や社会参加の促進を目指します。

学校や保育園では、子どもたちの情操教育や社会性の育成を目的として動物介在活動が取り入れられています。動物の世話をすることを通して、命の大切さを学び、責任感や思いやりの心を育むことができます。

自宅での動物介在活動は、高齢者や障がいのある方、病気療養中の方など、外出が難しい方にとって大きなメリットがあります。自宅という慣れた環境で、安心して動物と触れ合うことができます。

このように、動物介在活動は、実施場所や対象者に応じて様々な方法で行われています。動物の種類やプログラムを適切に選択することで、多くの人々が動物介在活動の恩恵を受けることができます。

| 場所 | 対象者 | 目的・効果 | 動物の種類 |

|---|---|---|---|

| 病院 | 入院患者 | 心のケア、リハビリテーション、不安・ストレス軽減、意欲向上、社会性の回復、身体機能回復 | 様々 |

| 高齢者施設 | 入居者 | 癒し、安らぎ、認知症の症状緩和、生活の活性化、精神的な安定 | 穏やかな性格の犬、猫、ウサギなど |

| 障がい者施設 | 利用者 | 心身の機能改善、社会参加の促進 | 様々 |

| 学校・保育園 | 児童・生徒 | 情操教育、社会性の育成、命の大切さを学ぶ、責任感・思いやりの心を育む | 様々 |

| 自宅 | 高齢者、障がい者、病気療養中の方 | 安心して動物と触れ合う | 様々 |

今後の展望

動物との触れ合いが持つ癒やしの力は、近年ますます注目を集めており、動物を介した活動、いわゆるアニマルセラピーの今後の発展が大いに期待されています。

現在、アニマルセラピーの効果については様々な検証が行われており、医療や福祉の現場における活用も広がりを見せています。今後、科学的な研究がより一層進み、その効果がさらに明確に示されるようになれば、アニマルセラピーが適用できる範囲はさらに広がっていくと考えられます。例えば、高齢者の認知症予防や、障がいを持つ方の社会参加支援、心のケアが必要な方への心の支えなど、様々な場面でアニマルセラピーの積極的な活用が期待されます。

また、アニマルセラピーの枠を超えて、動物介在教育や動物介在活動といった活動にも注目が集まっています。動物介在教育は、学校や保育園などで動物と触れ合う機会を設けることで、子どもたちの心の成長を促し、命の大切さを学ぶ機会を提供します。動物との触れ合いを通じて、子どもたちは思いやりの心や責任感を育むことができます。また、動物介在活動は、地域社会において動物との触れ合いの場を設けることで、高齢者の孤立防止や地域住民の交流促進といった効果が期待できます。

このように、アニマルセラピーは人々の心身の健康に寄与するだけでなく、教育や地域社会の活性化といった様々な分野での活用が期待されています。動物と人が共に生きる社会の実現に向けて、アニマルセラピーは今後ますます重要な役割を担っていくことでしょう。動物と人間のより良い関係を築き、豊かな社会を築くためにも、アニマルセラピーの普及と発展に向けた取り組みが重要です。

| 種類 | 対象 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| アニマルセラピー | 医療・福祉を必要とする人 | 認知症予防、社会参加支援、心のケア |

| 動物介在教育 | 子供 | 心の成長促進、命の大切さを学ぶ、思いやりの心や責任感を育む |

| 動物介在活動 | 高齢者、地域住民 | 孤立防止、地域住民の交流促進 |

注意点

動物との触れ合いを通して心身の健康を促すアニマルセラピーは、多くの効果が期待できる一方で、安全な実施のために注意すべき点もいくつかあります。まず、動物アレルギーを持つ方への配慮は欠かせません。アレルギー反応は深刻な事態を招く可能性もあるため、参加者のアレルギーの有無を事前に確認し、動物との接触を控えてもらう、もしくは動物の種類を変えるなどの対策が必要です。また、動物の衛生管理も重要です。定期的なブラッシングやシャンプー、爪切りはもちろん、ノミやダニの予防も徹底する必要があります。動物を清潔に保つことで、人獣共通感染症などのリスクを減らすことができます。さらに、感染症対策として、動物との触れ合い前後の手洗いを徹底する、動物が触れた場所の消毒を行うなどの対策も大切です。アニマルセラピーは、適切な訓練を受けたセラピー動物と専門家の指導のもとで実施することで、より安全で効果的なものとなります。専門家は、動物の行動や健康状態を適切に管理し、参加者に合わせたプログラムを提供することができます。加えて、動物の福祉にも配慮しなければなりません。動物に過度な負担がかからないように、休憩時間を適切に設けたり、動物のストレスサインを見逃さないように気を配る必要があります。アニマルセラピーは、動物と人間の双方にとって有益なものでなくてはなりません。関係機関と連携を取りながら、適切な実施体制を整えることが、アニマルセラピーの普及と発展につながるでしょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| アレルギー対策 | 参加者のアレルギー有無を確認、動物との接触制限や種類変更 |

| 衛生管理 | ブラッシング、シャンプー、爪切り、ノミ・ダニ予防 |

| 感染症対策 | 動物接触前後の手洗い、接触場所の消毒 |

| 実施体制 | 適切な訓練を受けたセラピー動物と専門家の指導 |

| 動物福祉 | 休憩、ストレスサインへの配慮 |

| 関係機関との連携 | 適切な実施体制の構築 |