薬事行政の役割と重要性

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、薬事行政と何か関係があるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な行為を、高齢者や障害のある方が自分で行えない場合に、代わりに支援すること、またはその行為を指します。一方、「介助」は、何かを行う際に、その人が一人で行うのが困難な部分をサポートすることを指します。つまり「介護」の中に「介助」が含まれると考えることができます。薬事行政との関係でいうと、介護や介助の現場では薬が使われる場面が多いため、薬の安全な使用や管理が重要になります。そのため、薬事行政によって定められたルールに基づいて、適切に薬を扱う必要があるのです。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の中に「介助」が含まれるのですね。では、薬事行政は、介護や介助の現場でどのように関わってくるのでしょうか?

介護の研究家

例えば、介護施設などで薬を扱う場合、薬事行政によって定められた方法で保管したり、記録をつけたりする必要があります。また、医師の指示通りに薬を服用するのを支援するのも、薬事行政に基づいた適切な対応が求められます。このように、薬事行政は、薬の安全な使用や管理を通して、介護や介助を受ける人々の健康と安全を守っているのです。

薬事行政とは。

お年寄りや体の不自由な方々を支える際の言葉の使い方について説明します。「介護」と「介助」といった言葉がよく使われますが、これらは国の薬に関する行政、つまり薬の製造や販売などについて国がどのように管理し、国民に正しい情報などを知らせていくかといったことにも関係してきます。

薬事行政の概要

薬事行政とは、国民の健康を守るために行われる、薬や医療機器、再生医療などに関する国の取り組みのことです。人々の生活に深く関わるこれらの製品について、研究開発の段階から製造、販売、そして実際に使われるまでの全過程を、国がまとめて指導し管理しています。

薬事行政の大きな目的は、薬などの安全性を確保し、その効果と品質を保証することです。これによって、国民みんなが安心して医療を受けられる環境が整えられます。薬事行政は、厚生労働省が中心となって進めていますが、医薬品医療機器総合機構(PMDA)や地方自治体など、様々な機関が協力して行われています。

近年は、科学技術の進歩が目覚ましく、新しい治療法や薬が次々と開発されています。例えば、遺伝子治療や細胞治療といった、これまでになかった革新的な医療も登場しています。このような変化の激しい状況に対応するため、薬事行政も常に進化していく必要があります。

具体的には、最新の科学的知識に基づいて、規制や制度を常に改善しています。新しい治療法や薬が、安全かつ効果的に使われるように、審査の仕組みや承認の基準などを、時代に合わせて見直しているのです。また、副作用の情報収集や対策なども、薬事行政の重要な役割です。国民が安心して新しい医療の恩恵を受けられるよう、国は常に最新の注意を払い、安全と効果のバランスを保つ努力を続けています。そして、世界各国との連携も強化し、国際的な基準との調和も図りながら、より良い薬事行政を目指しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬事行政の定義 | 国民の健康を守るために行われる、薬や医療機器、再生医療などに関する国の取り組み |

| 薬事行政の目的 | 薬などの安全性を確保し、その効果と品質を保証すること |

| 薬事行政の中心機関 | 厚生労働省 (PMDA、地方自治体なども協力) |

| 薬事行政の現状 | 科学技術の進歩による新しい治療法や薬の登場で、常に進化していく必要あり |

| 薬事行政の具体的な取り組み | 最新の科学的知識に基づいた規制や制度の改善 (審査の仕組み、承認の基準の見直し、副作用の情報収集や対策など) |

| 薬事行政の目指す方向 | 安全と効果のバランスを保ち、国際的な基準との調和を図りながら、より良い薬事行政を目指す |

医薬品の承認審査

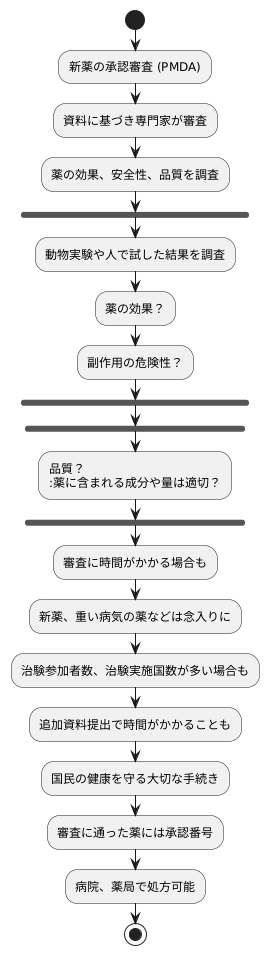

新しい薬が使えるようになるまでには、厳しい審査を通らなければなりません。この審査は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が中心となって行います。たくさんの資料に基づいて、専門家が薬の効果や安全性、品質をしっかりと調べます。

具体的には、動物実験や人で試した結果を詳しく調べます。薬が病気に本当に効くのか、副作用の危険性はどのくらいかなどを確かめます。薬の効果を確かめるためには、薬を使ったグループと使っていないグループを比べて、薬の効果を評価します。副作用の危険性を確かめるためには、副作用の種類やどれくらいの割合で起こるかなどを調べます。品質を確かめるためには、薬に含まれている成分やその量が適切かどうかなどを調べます。

審査には長い時間がかかる場合もあります。例えば、新しいタイプの薬や、重い病気の薬などは、特に念入りに調べられます。また、治験に参加する人の人数が多い場合や、治験を行う国が多い場合なども、時間がかかることがあります。場合によっては、追加の資料を求められることもあり、その分時間がかかります。しかし、これは国民の健康を守る上でとても大切な手続きです。

審査に通った薬には承認番号が与えられます。この番号は、薬が国から正式に認められた証です。承認番号が与えられた薬は、病院や薬局などで処方してもらえるようになります。このように、新しい薬が私たちの手元に届くまでには、いくつもの段階があり、多くの人の努力と時間が必要です。そして、その中心となる承認審査は、安全で効果のある薬を届けるための欠かせない仕組みなのです。

製造販売後の安全性確保

薬は、国のお墨付きをもらって販売できるようになっても、それで終わりではありません。販売後の安全確認は大変重要で、常に監視の目が光っています。なぜなら、薬の試験に参加できる人数には限度があり、実際に多くの人が使い始めて初めてわかる副作用もあるからです。

薬の試験では、健康状態や年齢などが似た限られた人数で効果や安全性を確認します。しかし、世の中には様々な体質や持病を持った人がいます。薬を飲む人の数が増えれば増えるほど、めずらしい体質の人も含まれるようになり、試験ではわからなかった副作用が報告される可能性が高くなります。そのため、薬が販売されてからも、医療関係者や患者さんから副作用の情報を集め、問題がないか慎重に調べ続ける必要があります。

集められた情報は専門家によって細かく分析され、副作用の発生状況が詳しく調べられます。もし、重大な副作用が確認された場合は、ただ副作用情報を集めるだけでなく、速やかに対策をとる必要があります。例えば、薬の説明書に注意書きを追加したり、場合によっては販売を一時停止したり、販売中止にすることもあります。これらの措置は、患者さんの安全を守る上で非常に大切なことです。

このように、薬は開発されて販売が許可された後も、ずっと安全性を確認する仕組みが整っています。国民の健康を守るという目的のもと、薬の誕生から最後まで、国は常に国民の安全を見守り続けているのです。

| 段階 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 薬の試験 | 健康状態や年齢などが似た限られた人数で効果や安全性を確認 | 薬の効果と安全性の初期確認 |

| 販売後 | 医療関係者や患者から副作用情報を収集、専門家による分析 | 実際に多くの人が使用した際の副作用の把握 |

| 副作用発生時 | 説明書への注意書き追加、販売一時停止/中止等の対策 | 患者へのリスク低減、安全確保 |

医療機器の規制

医療機器は、人々の健康を守る上で欠かせないものです。体温を測る体温計やけがの手当てに使う包帯といった身近なものから、心臓の働きを助ける人工心肺装置や心臓の拍動を調整するペースメーカーといった高度な機器まで、実に様々な種類があります。これらの機器は、その用途や機能、人体への影響の大きさによって、適切な管理と規制が必要になります。薬事行政では、医療機器をその危険度に応じて分類し、それぞれに合わせたルールを設けています。例えば、人工心肺装置やペースメーカーのような、生命維持に直接関わる高度管理医療機器には、特に厳しい基準が適用されます。製造から販売、そして使用に至るまで、全ての過程が厳しくチェックされ、安全性が確保されます。一方、体温計や包帯といった一般医療機器は、高度管理医療機器に比べるとリスクが低いと判断されるため、求められる基準も異なります。このように、医療機器の種類に応じたきめ細やかな規制を行うことで、医療の現場で安全に機器を使用できる環境が整えられているのです。近年では、コンピューターによる情報処理や学習機能を活用した医療機器の開発が盛んに行われています。このような新しい技術を取り入れた機器は、従来の機器とは異なる特徴やリスクを持つ可能性があります。そのため、薬事行政は常に最新の技術動向を注視し、変化する医療機器の状況に合わせて、新たな規制の整備や既存のルールの見直しを進めています。これにより、新しい医療機器の安全性を確保しつつ、技術革新を促進することで、より良い医療の実現を目指しています。

| 医療機器の分類 | 管理レベル | 例 | 基準 |

|---|---|---|---|

| 高度管理医療機器 | 高 | 人工心肺装置、ペースメーカー | 製造から販売、使用まで厳しくチェック |

| 一般医療機器 | 低 | 体温計、包帯 | 高度管理医療機器より基準は緩やか |

薬事行政は、医療機器を危険度に応じて分類し、それぞれに合わせたルールを設けて、医療現場で安全に機器を使用できる環境を整えている。また、常に最新の技術動向を注視し、変化する医療機器の状況に合わせて、新たな規制の整備や既存のルールの見直しを進めている。

国際的な連携

医薬品や医療機器は、国境を越えて開発、承認、流通が行われています。そのため、薬事に関する行政において、国同士が協力し合うことは大変重要です。

各国が情報を共有し、規制のあり方を揃えることで、医薬品などが国境を越えて円滑に流通するようになります。また、世界的な規模で健康上の危機が起きた際にも、協力して対応できる体制を整えることができます。

例えば、ある国で新しい病気が発生した場合、その情報を迅速に共有することで、他の国々も早期に予防策や治療法を確立できます。また、医薬品の承認審査においても、各国が協力して情報を共有することで、審査の効率化や重複作業の削減につながります。さらに、偽造医薬品の流通を防ぐためにも、国際的な協力が不可欠です。国境を越えた協力体制を築くことで、偽造医薬品の製造や流通を監視し、取り締まることが可能になります。

世界保健機関(WHO)などの国際機関とも連携し、国際的なルール作りや情報交換などを通じて、地球規模での健康課題の解決に貢献しています。世界保健機関は、世界の健康に関する情報を収集し、各国に提供する役割を担っています。また、国際的な保健政策の策定や、感染症対策などにも取り組んでいます。日本も、世界保健機関などの国際機関と積極的に協力し、国際的な薬事行政の発展に貢献していくことが期待されています。

具体的には、日本は、アジア太平洋地域における薬事規制の調和に向けた取り組みを推進しています。また、開発途上国における薬事行政の能力向上支援にも力を入れています。これらの活動を通じて、日本は国際社会の健康向上に貢献しています。

| 国際薬事協力の重要性 | 具体的なメリット | 日本の役割 |

|---|---|---|

| 各国間の情報共有と規制調和 | 医薬品の円滑な流通、世界規模の健康危機への対応 | アジア太平洋地域での薬事規制調和推進、開発途上国への薬事行政能力向上支援 |

| 新興感染症への対応 | 早期の予防策・治療法の確立 | WHO等国際機関との連携 |

| 医薬品承認審査の効率化 | 審査効率化、重複作業削減 | |

| 偽造医薬品の流通防止 | 偽造医薬品の製造・流通監視、取り締まり |

国民への情報提供

人々の健康を守るために、薬や医療機器に関する正しい情報を分かりやすく伝えることは、国の大切な仕事です。 普段の生活で使う薬や医療機器について、安全に使う方法や、体に起こるかもしれない影響を知っておくことはとても大切です。

国は、ホームページや冊子などを使って、薬や医療機器の正しい使い方、副作用の情報、国がどのようにして薬や医療機器を調べて許可しているのかといった様々な情報を公開しています。これらの情報をしっかりと理解することで、安心して医療を受けることができます。

例えば、薬の使い方について、国が作成したホームページでは、薬の名前や種類を入力すると、その薬の効果や副作用、飲むときの注意点などが詳しく掲載されています。また、医療機器についても、どのような種類があるのか、安全に使うためにはどのような点に注意すれば良いのかといった情報が提供されています。さらに、新しい薬や医療機器がどのようにして国に認められるのか、その審査の進み具合なども知ることができます。

国は、国民からの意見や要望を受け付ける窓口も設けています。 薬や医療機器に関して困ったことや疑問に思うこと、国に伝えたい意見などがあれば、専用の電話番号やホームページを通じて連絡することができます。国民から寄せられた声は、今後の薬事行政に役立てられます。

より良い薬事行政を実現するためには、国民一人ひとりが薬や医療機器に関する情報に関心を持ち、積極的に情報を得ることが大切です。 国が提供する情報だけでなく、医師や薬剤師などの専門家からアドバイスを受けることも有効です。正しい情報に基づいて、自分自身の健康を守り、安心して医療を受けられる社会を作るために、共に協力していきましょう。

| 主体 | 活動 | 目的 |

|---|---|---|

| 国 | ホームページや冊子等で薬や医療機器の正しい使い方、副作用情報、審査方法等を公開 国民からの意見や要望を受け付ける窓口を設置 |

人々の健康を守るため、安全な医療を受けることができるようにするため より良い薬事行政を実現するため |

| 国民 | 薬や医療機器に関する情報に関心を持ち、積極的に情報を得る 医師や薬剤師等の専門家からアドバイスを受ける |

自分自身の健康を守り、安心して医療を受けられるようにするため |