福祉を支える運営管理

介護を学びたい

先生、「アドミニストレーション」って、介護や介助の現場で実際にはどのように使われているのですか? ちょっとイメージがわかないんです。

介護の研究家

なるほど。例えば、高齢者の方々が必要としているサービス(食事、入浴、移動など)をきちんと把握し、どんなサービスをどれだけ提供するか計画を立て、実際に提供する職員の配置などを決める。そして、サービスがうまくいっているかを確認し、改善していく。こうした一連の流れ全体をうまく管理していくことがアドミニストレーションです。

介護を学びたい

じゃあ、たくさんの人をまとめてうまく動かす、みたいなことですか?

介護の研究家

そうです。より良いサービスを、より多くの人に、無駄なく届けるために、人、物、お金、情報を適切に管理し、組織全体をうまく運営していくことが大切です。それがアドミニストレーションの役割なんですよ。

アドミニストレーションとは。

「介護」と「介助」における『社会福祉の運営管理』について説明します。社会福祉の運営管理とは、社会福祉の援助活動をより道理にかなった無駄のない方法で進めるための手法です。具体的には、以下の内容が含まれます。一つ目は、人々の必要としている事柄を分析し、評価することです。二つ目は、どのような政策を選ぶか、新たにどのような政策を作るかを決めることです。三つ目は、援助の事業計画を立てることです。四つ目は、援助を提供するための組織作りをすることです。五つ目は、計画が実行されているか管理し、終わった後に評価することです。六つ目は、援助の効果などを政策や事業の責任者に報告することです。

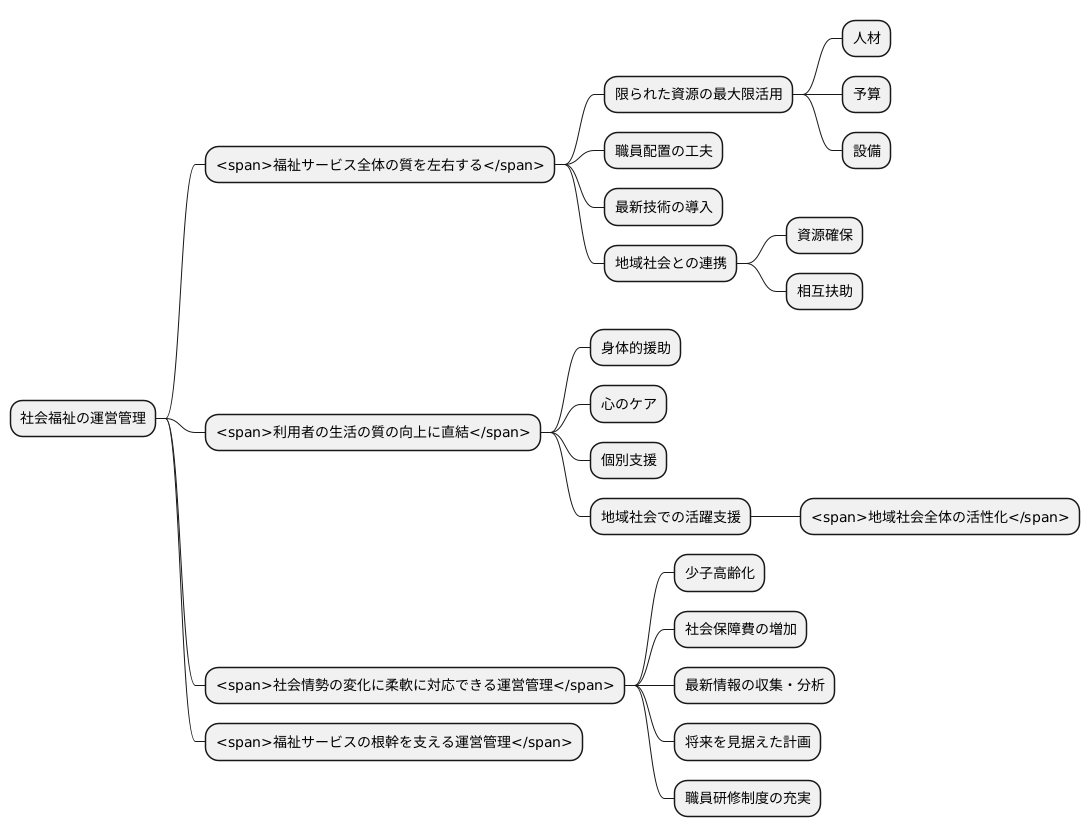

運営管理の全体像

人々の暮らしを支える社会福祉において、円滑なサービス提供を実現するために欠かせないのが運営管理です。これは、事務作業にとどまらず、福祉サービス全体の質を高め、より多くの人に必要な支援を届けるための計画的で戦略的な取り組みです。運営管理は、利用者の視点に立ち、常に変化する社会情勢や一人ひとりの多様なニーズに合わせた柔軟な対応が求められます。

運営管理においては、まず現状を正しく把握することが重要です。利用者数やサービス提供状況、職員体制、財務状況などを詳細に分析し、課題や問題点を明確にする必要があります。その上で、社会福祉を取り巻く環境変化や将来の利用者ニーズを予測し、中長期的な展望に立った計画を策定します。計画には、サービス内容の改善、職員の育成、地域との連携強化など、具体的な取り組みが含まれます。

限られた資源(人材、資金、設備など)を最大限に活用しながら、質の高いサービスを提供することも運営管理の重要な役割です。そのためには、業務の効率化や標準化を図り、無駄を省くことが求められます。例えば、事務作業の電子化や情報共有システムの導入によって、業務負担を軽減し、職員が利用者支援に集中できる時間を増やすことができます。また、職員のスキルアップのための研修制度を充実させることで、サービスの質向上に繋げることができます。

さらに、地域社会との連携も欠かせません。地域住民や関係機関と積極的にコミュニケーションを図り、ニーズや課題を共有することで、より地域に根差したサービス提供体制を構築できます。また、地域住民のボランティア参加を促進することで、地域福祉の活性化にも貢献できます。

福祉サービスが人々の生活にとって真に役立つものとなるよう、運営管理の側面からもたゆまぬ努力が続けられています。利用者の満足度を高め、地域社会に貢献するため、運営管理には、専門的な知識と技術、そして利用者に対する深い理解と温かい心が必要です。今後も、社会福祉の現場では、運営管理の更なる進化が求められています。

| 運営管理の重要性 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 現状把握と計画策定 | 利用者数、サービス提供状況、職員体制、財務状況などの分析 社会福祉を取り巻く環境変化や将来の利用者ニーズの予測 中長期的な展望に立った計画策定(サービス内容の改善、職員の育成、地域との連携強化など) |

| 資源の活用と効率化 | 業務の効率化や標準化 事務作業の電子化、情報共有システムの導入 職員のスキルアップのための研修制度の充実 |

| 地域社会との連携 | 地域住民や関係機関との積極的なコミュニケーション ニーズや課題の共有 地域に根差したサービス提供体制の構築 地域住民のボランティア参加促進 |

ニーズの把握

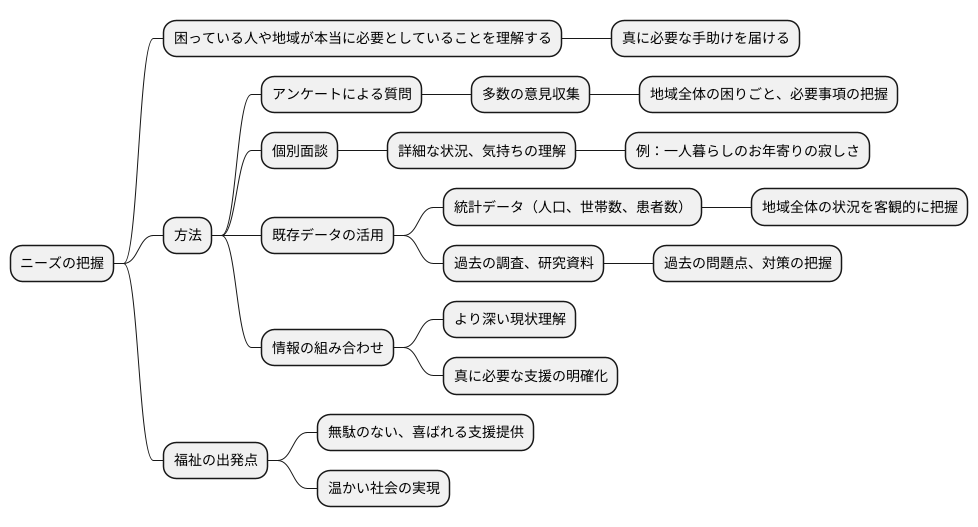

人と人が支え合う温かい社会を作るためには、まず困っている人や地域が本当に必要としていることをしっかりと理解することが大切です。そうすることで、本当に必要な手助けを必要な人に届けることができます。この「本当に必要なこと」を見つけることを「ニーズの把握」と言います。ニーズの把握には色々な方法があります。

例えば、アンケート用紙を使ってたくさんの人に質問したり、一人ひとりとじっくり話をして困りごとや要望を直接聞く方法があります。たくさんの人の声を集めることで、地域全体の困りごとや、これから必要になることが見えてきます。特に、直接話を聞くことは、数字だけでは分からない一人ひとりの詳しい状況や気持ちまで理解することに繋がります。例えば、一人暮らしのお年寄りの場合、体のことが心配というだけでなく、話し相手がいなくて寂しいという気持ちがあるかもしれません。

また、すでにある数字や資料を見ることも大切です。人口や世帯数、病気を持つ人の数といった統計データは、地域全体の状況を客観的に知る手がかりになります。さらに、過去の調査や研究の資料を調べることで、これまでどのような問題があったのか、どんな対策がとられてきたのかを学ぶことができます。これらの情報を組み合わせて考えることで、より深く現状を理解し、本当に必要な支援が見えてきます。

ニーズの把握は、福祉の出発点です。しっかりとニーズを把握することで、無駄がなく、本当に喜ばれる支援を提供することができます。温かい社会を作る第一歩として、ニーズの把握を丁寧に行うことが重要です。

政策と計画

人々の暮らしを支える福祉サービスにおいて、ニーズの把握に基づいた政策の選択と具体的なサービス計画の策定は運営管理の要です。社会福祉における政策は人々の生活に直接関わるため、多角的な視点からの検討が欠かせません。利用する方の視点、サービスを提供する側の視点、そして地域社会全体の視点など、様々な立場を考慮し、最適な政策を選びます。

例えば、利用者の方々にとって、住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、地域密着型のサービスを重視する政策を選ぶことが考えられます。同時に、サービス提供者にとっては、働きがいのある労働環境の整備や、専門性の向上を支援する政策も重要です。さらに、地域社会全体にとって、福祉サービスが地域経済の活性化に繋がるような政策も必要となるでしょう。

政策が決まれば、次に具体的なサービス内容を計画します。どのようなサービスを、誰に、どのように提供するのかを綿密に計画することで、効果的で無駄のないサービス提供を実現できます。例えば、自宅で生活を送る高齢の方には、訪問介護や配食サービスなどを組み合わせた個別支援計画を立て、必要なサービスを必要な時に提供します。

また、身体に障がいのある方へは、就労支援や社会参加を促進するためのサービスを計画します。地域住民の交流の場となるような、多世代が共に活動できる場の提供も含まれるでしょう。利用者の方々の状況に合わせて個別支援計画を作成し、柔軟に対応することも重要です。変化するニーズに合わせた計画の見直しや修正も必要です。このように緻密な計画は質の高い福祉サービスを提供するための土台となります。計画に基づき、利用者の尊厳を守り、自立した生活を支援する質の高いサービス提供を目指します。

| 福祉サービス運営管理の要 | ニーズ把握に基づいた政策の選択と具体的なサービス計画の策定 |

|---|---|

| 政策の検討視点 | 利用者、サービス提供者、地域社会全体 |

| 政策の例 |

|

| サービス計画策定のポイント | どのようなサービスを、誰に、どのように提供するかを綿密に計画 |

| 効果的なサービス提供 | 無駄のないサービス提供 |

| サービス提供事例 |

|

| 個別支援計画 | 利用者の状況に合わせ、柔軟に対応、変化するニーズに合わせた見直しや修正 |

| 緻密な計画の意義 | 質の高い福祉サービス提供の土台 |

| サービス提供の目的 | 利用者の尊厳を守り、自立した生活を支援 |

組織と実施

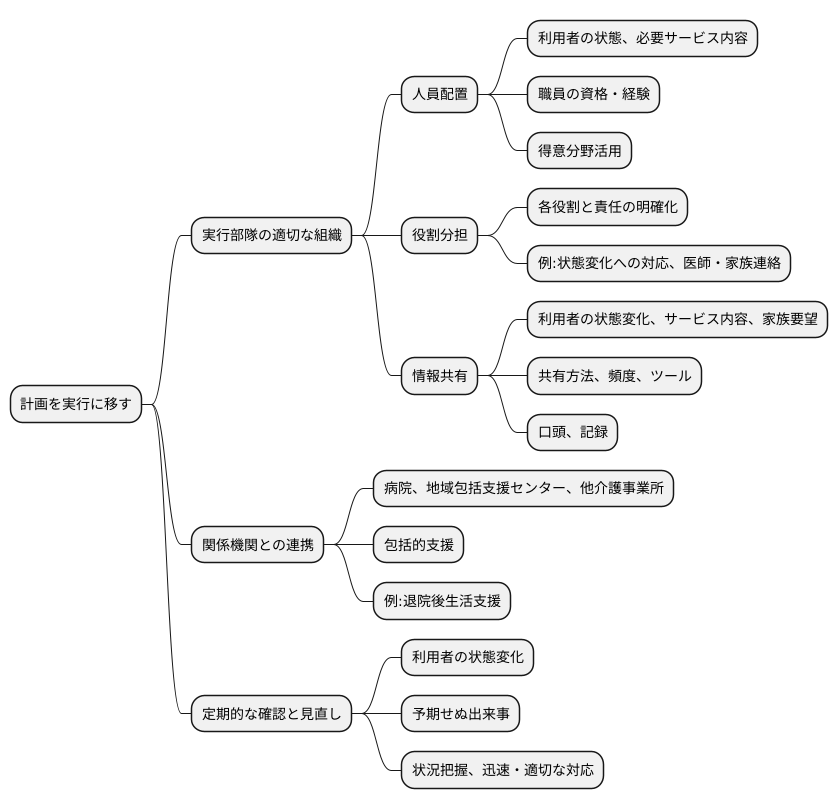

計画を実行に移すには、まず実行部隊を適切に組織することが必要です。これは、まるで家を建てる際にしっかりとした土台作りをするのと同じくらい重要です。どんなに素晴らしい設計図があっても、実際に作業する人たちの配置や役割分担が明確でなければ、家は完成しません。介護や介助のサービス提供も同じです。利用者のニーズを満たす質の高いサービスを提供するには、誰が、いつ、どこで、どのような役割を担うのかを明確にする必要があります。

人員配置を考える上では、利用者の状態や必要とするサービスの内容、そして提供する側の職員の資格や経験などを考慮しなければなりません。それぞれの職員の得意分野を活かせるような配置をすることで、より効果的なサービス提供が可能になります。役割分担も同様に重要です。それぞれの役割と責任を明確にすることで、混乱を防ぎ、スムーズな連携を実現できます。例えば、誰が利用者の状態変化に最初に気付き、対応するのか、誰が医師や家族との連絡を担当するのかなどを決めておく必要があります。

情報共有も円滑なサービス提供には欠かせません。利用者の状態の変化や、提供したサービスの内容、家族からの要望などを、関係者全員が共有することで、適切な対応が可能になります。そのため、情報共有の方法や頻度、使用するツールなどを事前に決めておくことが大切です。口頭での申し送りだけでなく、記録を残す仕組みも必要です。

関係機関との連携も強化していく必要があります。病院や地域包括支援センター、他の介護事業所などとの連携を密にすることで、より包括的な支援を提供することが可能になります。例えば、利用者の退院後の生活をスムーズに始めるためには、病院の医療ソーシャルワーカーや地域包括支援センターとの連携が不可欠です。

サービス提供開始後も、計画通りに進んでいるか、定期的に確認する必要があります。利用者の状態は変化するものですし、予期せぬ出来事が起こることもあります。状況に合わせて計画を見直し、修正していく柔軟さも必要です。常に状況を把握し、問題が発生した際には迅速かつ適切に対応できるよう、体制を整えておくことが大切です。綿密な計画と適切な組織運営があってこそ、利用者に寄り添った、質の高いサービス提供が可能になります。

評価と改善

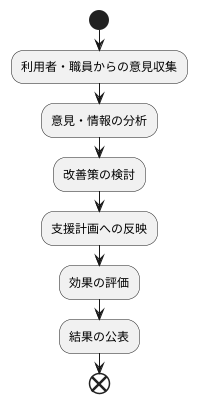

人々が安心して生活を送れるよう、提供した支援の効果をしっかりと見極め、より良いものへと磨き上げていくことは欠かせません。そのためには、支援を受けた方々からの声に真摯に耳を傾けることが大切です。どのような点に満足し、どのような点に不安や不満を感じているのか、直接的な意見を丁寧に集める必要があります。同時に、現場で日々支援に携わる職員からの意見も重要です。現場でしか分からない課題や気づきを共有することで、多角的な視点からの評価が可能となります。

集まった意見や情報を分析し、具体的な改善策を検討します。例えば、利用者の身体の状態や生活環境に合わせた、より個別性の高い支援内容を考えたり、職員の負担を軽減するための手順の見直しを図ったりするなど、様々な改善策を具体的に練り上げていきます。

検討された改善策は、実際に支援を行う上での指針や計画に反映させます。そして、その効果を改めて評価することで、より良い支援の提供へと繋がる好循環を生み出すことができます。この一連の流れを継続的に繰り返すことが、支援の質を高め続けるために不可欠です。

評価結果は、包み隠さず公表することも重要です。地域社会全体にどのような支援が行われ、どのような成果が出ているのかを明らかにすることで、透明性を高めることができます。透明性の確保は、地域社会からの信頼を得る上で大きな役割を果たし、ひいてはより多くの人々が安心して支援を受けられる環境づくりに繋がります。

地域社会全体のニーズを的確に捉え、一人ひとりの状況に寄り添った、質の高い支援を提供し続けるためには、この評価と改善の取り組みを粘り強く続けていくことが大切です。

管理の重要性

社会福祉の運営管理は、福祉サービス全体の質を左右する重要な役割を担っています。まるで家の土台のように、しっかりとした運営管理があってこそ、利用者の皆様に安心して質の高いサービスを提供できるのです。

運営管理において大切なのは、限られた資源(人材、予算、設備など)を最大限に活用することです。無駄を省き、効率的な運営を行うことで、より多くの皆様に支援の手を差し伸べることができます。例えば、職員の配置を工夫したり、最新の技術を導入したりすることで、サービスの質を落とすことなく、経費を削減できる可能性があります。また、地域社会との連携を強化することで、新たな資源の確保や相互扶助の仕組みづくりにも繋がります。

質の高いサービス提供は、利用者の皆様の生活の質の向上に直結します。身体的な援助だけでなく、心のケアも大切にし、一人ひとりの状況に合わせた個別支援を提供することで、利用者の皆様がより豊かで幸せな生活を送れるよう支えていく必要があります。そして、利用者の皆様が地域社会で活躍できるよう支援することは、地域社会全体の活性化にも貢献します。

社会福祉を取り巻く環境は常に変化しています。少子高齢化や社会保障費の増加など、様々な課題に直面する中で、社会情勢の変化に柔軟に対応できる運営管理が求められます。そのためには、常に最新の情報を収集し、分析する能力を高め、将来を見据えた計画を立てることが重要です。職員の研修制度を充実させ、常に質の高いサービスを提供できる体制を整備することも欠かせません。

福祉サービスの根幹を支える運営管理の重要性は、今後ますます高まっていくでしょう。利用者の皆様の生活の質の向上と地域社会の発展のために、運営管理の改善に継続的に取り組んでいく必要があります。