薬が効かない?薬剤耐性を知ろう

介護を学びたい

先生、「薬剤耐性」って、薬が効かなくなることですよね?具体的にどういうことですか?

介護の研究家

そうだね。薬剤耐性とは、同じ薬を繰り返し使うことで、その薬が効きにくくなる、あるいは全く効かなくなる現象のことだよ。細菌やウイルス、がん細胞などで起こることが知られているよ。

介護を学びたい

例えば、風邪薬を飲み続けても治らないのは、薬剤耐性のせいもあるんですか?

介護の研究家

風邪の原因となるウイルスは、種類が多い上に、それぞれが独自の進化を遂げやすいんだ。だから、風邪薬が効かない場合は、ウイルスが変化して薬剤耐性を獲得した可能性もあるし、そもそも違う種類のウイルスに感染している可能性もあるんだよ。

薬剤耐性とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「薬の効きにくさ」(薬を飲んでも、体が受け付けず、薬の効果が出ない、あるいは効果が薄い状態のことです。薬への抵抗力とも言います。)について。

薬剤耐性とは

薬剤に抵抗する力、それが薬剤耐性です。これまでよく効いていた薬が、ある時から効きにくくなったり、全く効かなくなったりする現象のことを指します。薬を飲んでも、期待していた治療効果が得られないため、病気の進行を止めたり、症状を和らげたりすることが難しくなります。

この薬剤耐性は、細菌やウイルス、がん細胞など、様々な病原体で起こり得るもので、医療現場では大きな問題となっています。薬が効かなくなるということは、治療の選択肢が狭まることを意味します。患者さんの体への負担が増えるだけでなく、社会全体の健康にとっても危険な状態となる可能性も持っています。

薬が効かなくなる仕組みは、大きく分けていくつかあります。例えば、細菌の場合、薬を分解する酵素を作り出す、薬の標的となる部分の形を変える、薬を細胞の外に出すポンプの働きを強める、といった方法で薬の効果を弱めたり、無効化したりします。ウイルスも同様に、薬の標的となる部分の形を変化させることで薬剤耐性を獲得します。がん細胞の場合は、薬を取り込む量を減らしたり、薬を排出する力を強めたりすることで、薬の効果を弱めます。

薬剤耐性は、薬剤抵抗性とも呼ばれ、どちらも同じ意味です。特定の薬だけでなく、同じ種類の複数の薬に同時に耐性が生じることもあります。薬剤耐性が発生すると、治療計画の変更が必要になります。より強い薬を使ったり、他の治療法を検討したりしなければなりません。しかし、場合によっては、効く治療法が見つからないこともあります。だからこそ、薬剤耐性が起こるのを防ぐ対策が重要なのです。

薬剤耐性を防ぐためには、医師の指示通りに薬を飲むことが大切です。自己判断で薬の量を減らしたり、服用を中断したりすると、薬剤耐性が発生するリスクが高まります。また、抗生物質などの薬は、本当に必要な時にだけ使うようにし、むやみに使用しないことも重要です。新しい薬の開発も進められていますが、薬剤耐性との闘いは続いています。私たち一人ひとりが薬剤耐性について正しく理解し、適切な行動をとることが、薬剤耐性対策の第一歩と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 薬剤耐性とは | これまで効果のあった薬が効きにくくなる、または全く効かなくなる現象 |

| 影響 | 治療効果が得られないため、病気の進行抑制や症状緩和が困難に 患者の体への負担増加、社会全体の健康への危険性 |

| 発生メカニズム(例) | 細菌:薬の分解酵素産生、薬の標的部位変化、薬排出ポンプ活性化 ウイルス:薬の標的部位変化 がん細胞:薬剤取込量の減少、薬剤排出能力向上 |

| 別称 | 薬剤抵抗性 |

| 耐性の範囲 | 特定の薬だけでなく、同種の複数薬剤への耐性獲得の可能性 |

| 治療への影響 | 治療計画変更(より強い薬、他治療法検討)、効果的な治療法が見つからない可能性 |

| 予防策 | 医師の指示通りの服薬、抗生物質等の必要時のみに使用、新薬開発 |

発生の仕組み

病気の原因となる小さな生き物たちが薬に効かなくなることを、薬物への抵抗力、あるいは薬剤耐性といいます。この抵抗力が生まれる仕組みは様々で、生き物の種類によっても違います。

まず、目に見えない小さな生き物である細菌の場合を考えてみましょう。細菌は、薬を分解する特別な力を身につけることがあります。まるで薬を食べてしまうように、薬の効果をなくしてしまうのです。また、薬が効くはずの場所の形を変化させることで、薬がくっつけなくなり、効果がなくなることもあります。

次に、ウイルスを見てみましょう。ウイルスは、自分の設計図である遺伝子の内容を少しだけ変えることがあります。このわずかな変化が、薬の働きを邪魔する力につながるのです。薬がウイルスに効かなくなるのは、この遺伝子の変化が原因となることが多いです。

最後に、体の中の細胞が変化して起こる病気、がんの場合です。がん細胞は、薬を細胞の外に出してしまう特別なポンプをたくさん作ることがあります。まるで掃除機のように、薬を細胞の外に掃き出してしまい、薬の効果を弱めてしまうのです。さらに、薬によって細胞が死ぬのを防ぐ仕組みをパワーアップさせることもあります。

これらの仕組みは、生き物が生まれつき持っている性質が変化する突然変異や、薬にさらされることによって起こります。薬を長い間使い続けたり、適切な量を使わなかったりすると、薬が効かなくなる危険性が高まります。また、抗生物質のような薬は、本来の目的以外の小さな生き物にも影響を与え、薬剤耐性を持つ生き物を増やしてしまう可能性も懸念されています。

薬が効かなくなる仕組みはとても複雑で、まだよくわかっていない部分がたくさんあります。これからの研究で、薬が効かなくなる仕組みをより深く理解し、効果的な対策を見つけることが期待されています。

| 種類 | 薬剤耐性獲得の仕組み |

|---|---|

| 細菌 |

|

| ウイルス |

|

| がん細胞 |

|

薬剤耐性の例

薬が効かなくなる現象、つまり薬剤耐性について、いくつか例を挙げて詳しく説明します。薬剤耐性は、様々な病気で発生し、治療を困難にする深刻な問題です。

まず、結核の例を見てみましょう。結核は結核菌によって起こる感染症ですが、この菌の一部は、複数の薬に耐性を持つようになり、多剤耐性結核菌と呼ばれています。多剤耐性結核菌は、従来の薬では効果が薄く、治療が難しく、治るまでに長い期間が必要となります。

次に、マラリアについてです。マラリアはマラリア原虫によって起こる感染症で、この原虫も一部の薬に対して耐性を持ち始めています。薬が効かないマラリア原虫が増えると、マラリアの感染が広がりやすくなり、多くの人が苦しむことになります。

さらに、ヒト免疫不全ウイルス、つまりHIVによって起こる感染症であるエイズも薬剤耐性の問題を抱えています。HIVは増殖するスピードが速く、その過程で薬に耐性を持つウイルスが生まれやすいのです。そのため、薬の効果が弱まり、治療がうまくいかない場合があります。

感染症以外でも、がん治療においても薬剤耐性は大きな壁となっています。がん細胞は薬に対して耐性を持ちやすく、一度効いていた薬が効かなくなることがあります。そのため、効果的な治療法を見つけることが難しく、治療期間が長引いたり、再発したりする可能性が高まります。

このように薬剤耐性は様々な病気で発生し、私たちの健康を脅かす大きな問題となっています。適切な対策をしないと、多くの人が命を落とす危険性も高まります。

| 病気 | 病原体 | 薬剤耐性の影響 |

|---|---|---|

| 結核 | 結核菌 | 多剤耐性結核菌が出現し、治療が困難に。治癒までの期間が長期化。 |

| マラリア | マラリア原虫 | 薬剤耐性原虫の増加により、感染拡大のリスクが高まる。 |

| エイズ | HIV | HIVの急速な増殖により薬剤耐性ウイルスが出現しやすく、治療効果が低下。 |

| がん | がん細胞 | がん細胞は薬剤耐性を持ちやすく、効果的な治療が困難。治療期間の長期化や再発のリスクが高まる。 |

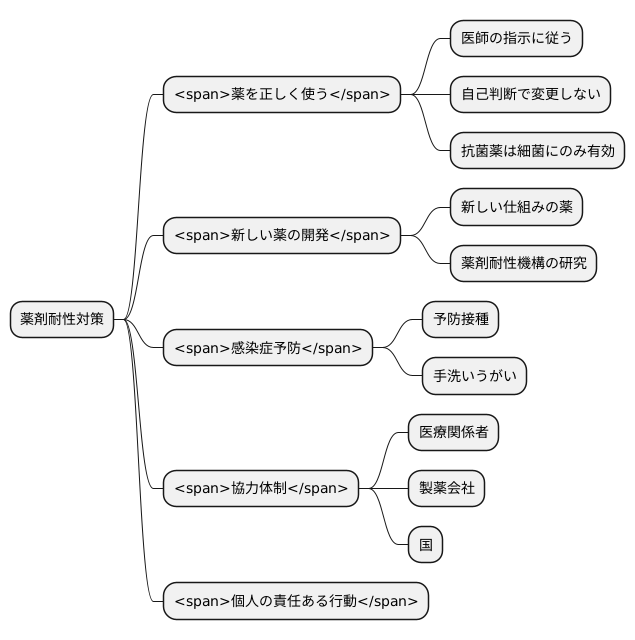

対策と予防

細菌などの微生物が薬に負けない力を持つことを薬剤耐性といいます。この問題への対策と予防は、私たちの健康を守る上で大変重要です。薬剤耐性が広がると、感染症の治療が難しくなり、命にかかわることもあります。

まず薬を正しく使うことが大切です。お医者さんの指示通り、決められた量と期間を守って飲みましょう。自己判断で薬を飲むのをやめたり、量を変えたりするのは危険です。特に、抗生物質のような抗菌薬は、細菌に効く薬です。風邪などのウイルスが原因の病気には効きません。ウイルス性の病気に抗菌薬をむやみに使うと、薬剤耐性を持つ菌が増えてしまうので、お医者さんの診断のもとで正しく使いましょう。

新しい薬の開発も欠かせません。今ある薬とは違う仕組みで効く薬を作れば、薬剤耐性を乗り越えられるかもしれません。薬剤耐性が生まれる仕組みを調べ、その仕組みを狙った薬を作る研究も進んでいます。

感染症にかからないようにすることも大切です。予防接種を受けたり、手洗いうがいをしっかり行うことで、感染症を防ぐことができます。薬剤耐性対策は、一人ひとりの心がけだけでは解決できません。医療関係者、薬を作る会社、国など、みんなで協力して取り組む必要があります。

薬剤耐性について正しく理解し、一人ひとりが責任ある行動をとることで、薬が効かないという未来を防ぐことができるのです。

私たちにできること

薬が効かなくなる薬剤耐性は、私たちみんなの健康に関わる大きな問題です。私たち一人ひとりができることを考え、未来のためにできることから始めましょう。まず大切なのは、薬を正しく使うことです。お医者さんからもらった薬は、勝手に飲むのをやめたり、量を変えたりせずに、指示通り最後まで飲みきりましょう。自己判断は禁物です。他の人に薬をあげたり、もらったりするのも危険なのでやめましょう。

風邪などのウイルスが原因で起こる病気には、抗菌薬は効きません。むやみに抗菌薬を飲むのは、薬剤耐性を広げる原因になります。お医者さんが必要だと判断した場合にだけ、抗菌薬を使うようにしましょう。

病気にならないように予防することも大切です。こまめに手洗いうがいをしたり、人がたくさん集まる場所ではマスクをしたりするなど、毎日の生活の中でできることから始めましょう。インフルエンザや肺炎などの予防接種も、感染症を防ぐ効果的な方法です。

薬剤耐性は、今の私たちの健康だけでなく、これから生まれてくる子供たちの健康にも影響を与えます。薬剤耐性について正しく知り、できることを実行していくことが、健康な社会を作ることにつながります。医療関係者や専門家が発信する情報に耳を傾け、薬剤耐性に関する正しい知識を身につけ、自分自身でできることを考えて行動に移しましょう。小さな心がけが、大きな変化を生み出す力になります。

| テーマ | 具体的な行動 |

|---|---|

| 薬を正しく使う | 指示通りに最後まで薬を飲みきる 自己判断で薬の服用をやめたり、量を変えたりしない 他の人と薬を共有しない |

| 抗菌薬の適切な使用 | ウイルス性の病気には抗菌薬を使用しない 医師が必要と判断した場合のみ抗菌薬を使用する |

| 病気の予防 | こまめな手洗いうがい 人混みでのマスク着用 予防接種を受ける |

| 薬剤耐性に関する知識の習得と啓発 | 薬剤耐性について正しく理解する 医療関係者や専門家の情報に耳を傾ける 薬剤耐性に関する正しい知識を身につけ、行動に移す |